Évêque de Poitiers (vers 530–600). Fête le 14 décembre.

Saint Venance-Fortunat appartient à la lignée de ces écrivains gallo-romains, à la fois hommes d’Église et humanistes, dont la plume, plus efficace qu’une épée, a contribué pour beaucoup à sauver de la ruine la civilisation chrétienne et latine à l’époque des invasions barbares.

Un poète chrétien.

Venance-Fortunat était né en 530, à Douplable, non loin de Trévise, en Lombardie. Sa famille y possédait d’importantes propriétés. De ses parents, nous savons seulement qu’ils lui donnèrent au baptême les noms de Clementianus-Honorius. C’est lui-même qui y ajouta plus tard les deux noms de Venance et de Fortunat sous lesquels il est connu, en souvenir de deux Saints dont il avait résolu d’imiter les vertus.

Il nous a décrit dans ses poésies le gracieux pays qui reçut son berceau, « ces riches plaines arrosées par mille canaux, ces vallées toujours fraîches sous l’ombre parfumée des arbres fruitiers qui la couvrent ». Les guerres et les invasions barbares l’avaient dévasté au siècle précédent ; les Lombards païens devaient bientôt l’envahir ; en attendant, l’Italie goûtait un moment de repos sous le sceptre de l’empereur Justinien.

De bonne heure Fortunat fut envoyé aux écoles d’Aquilée. Il portait sur son visage un air d’innocence et de sérénité qui le firent bientôt aimer de ses compagnons d’études. D’une piété remarquable, il avait été tout de suite séduit par l’exemple d’un jeune martyr d’Aquilée, Fortunat ou Fortuné, diacre de saint Hermagoras, premier évêque de cette ville, qui était mort avec lui pour la foi sous le règne de Dioclétien.

L’évêque d’Aquilée aurait voulu attacher à son Église un jeune homme d’aussi belle espérance, mais Fortunat ne se sentait pas encore appelé au service des autels. La poésie l’attirait : Aquilée et ses grammairiens ne lui suffisaient plus ; il partit pour Ravenne.

Malgré les troubles qui, à cette époque, viennent de bouleverser le nord de l’Italie, Ravenne, dernier refuge des empereurs vaincus, a encore conservé un reflet de l’antique gloire littéraire de la ville des Césars.

Le nouveau venu se livre avec passion à l’étude, et il se distingue bientôt au milieu de ses compagnons. Il apprend tour à tour la rhétorique, la dialectique, la jurisprudence, et ses succès sont plus nombreux sans doute que son humilité ne se plaira à nous le dire. Mais il est avant tout poète, un poète servi par un talent réel et par une facilité peu commune. Ces heureuses dispositions vont décider de son avenir : pendant la première moitié de son existence, Fortunat mènera la vie insouciante d’un troubadour avant la lettre, et quand les circonstances auront fixé son humeur vagabonde, il ne déposera jamais la lyre.

Le miracle de la lampe de saint Martin.

Son assiduité au travail faillit réduire au sort d’Homère le poète naissant. Sa vue s’affaiblit à tel point qu’il craignit un moment de s’en voir totalement privé. Dans cette extrémité, il eut la pensée de s’adresser au patron de la France, saint Martin.

Dans la basilique des Saints Jean et Paul, à Ravenne, nous raconte-t-il lui-même, existe une chapelle consacrée au glorieux évêque de Tours. Une peinture à fresque reproduit ses traits ; une lampe de cristal, remplie d’huile, brûle jour et nuit devant l’image sainte. Je m’y rendis. La douleur que j’éprouvais alors est indicible ; l’impression de la lumière produisit sur mes yeux malades celle d’un feu ardent. J’y appliquai une goutte d’huile bénite, et à l’instant l’inflammation disparut, la douleur cessa, et je contemplai la lumière du jour.

Fortunat avait alors environ 30 ans, et commençait à jouît d’une certaine célébrité parmi ses compatriotes, à cause de sa science et surtout de son heureuse facilité dans les improvisations poétiques. En reconnaissance de sa guérison, il conçut dès lors une grande dévotion envers saint Martin et résolut d’aller prier à son tombeau.

Voyage de Fortunat en Gaule.

La basilique de Tours, où reposaient les restes du grand thaumaturge des Gaules, était à cette époque un des lieux de pèlerinage les plus célèbres dans toute l’Église.

Fortunat quitta sa patrie vers 565. En poète attentif aux mille spectacles de la nature, il laissait à sa fantaisie le soin de lui tracer l’itinéraire à suivre, allant tantôt à pied, tantôt à cheval, selon la nécessité ou le bon plaisir. Le bruit de sa renommée le précédait. Son voyage, à travers les Alpes et les provinces des bords du Rhin, fut une suite de triomphes poétiques.

Les évêques, les comtes et les chefs gaulois, francs ou étrangers, voulaient, à tout prix, entendre les chants de ce barde chrétien. Ils l’invitaient dans leurs palais ou dans leurs châteaux, et le poète payait cette généreuse hospitalité par des vers improvisés sur ses hôtes, sur la beauté de leur pays, sur les forêts, les églises, les Saints et les patrons.

Les Francs ont de tout temps aimé les chants poétiques. Leurs anciens chefs se plaisaient à entendre dans leurs festins des poètes populaires qui célébraient leurs exploits et ceux de leurs aïeux. Fortunat leur apportait quelque chose de plus savant et de plus rare : la vieille poésie classique des Romains, et ils en étaient d’autant plus flattés. C’était, d’ailleurs, rendre service à une société naguère encore à demi barbare, que de lui inspirer l’amour de la littérature latine, bien que celle-ci fût alors en décadence.

A la cour d’Austrasie.

C’est à la cour d’Austrasie que le poète fut reçu avec le plus d’honneur. Il y avait près de cinq ans que Clotaire Ier, le dernier survivant des quatre fils de Clovis, était mort à Compiègne (561).

Sainte Radegonde, épouse malheureuse de ce roi trop cruel, avait quitté depuis longtemps la cour dissolue d’Austrasie. Elle n’y vit donc point Fortunat, mais le poète chanta un long épithalame en l’honneur de Sigebert, beau-fils de la sainte reine et successeur de Clotaire 1er à Metz lorsque le jeune prince épousa Brunehaut ou Brunhild, fille du roi des Wisigoths d’Espagne (566).

Bien qu’à demi barbare, le jeune roi voulait retenir auprès de lui cet Italien d’un commerce si attachant, d’un caractère si doux et d’un esprit si plein de grâces. Fortunat accepta cette invitation, mais soit lassitude, soit crainte des séductions de la cour, il demanda, au bout de quelque temps, la permission de continuer son pèlerinage jusqu’au tombeau de saint Martin.

Sigebert voulut du moins, pour lui témoigner son affection, le faire accompagner par un des officiers de sa maison, chargé de pourvoir en route à tous les besoins du voyageur. Il lui confia en même temps une mission délicate, qui prouve à quel point Fortunat s’était attiré l’estime à la cour.

Le fils de Clotaire avait toujours conservé pour sa belle-mère, sainte Radegonde, les sentiments les plus affectueux. II avait souffert de voir les mauvais traitements que lui infligeait son père, et c’est pourquoi, monté depuis quelques années seulement sur le trône, il fit offrir ses services à la reine, exilée volontaire à Poitiers. La lettre qu’il lui écrivit respire la tendresse d’un fils et la grandeur d’un roi. Fortunat fut choisi pour la porter.

Cette lettre lui servit d’introduction auprès de celle qui allait devenir pour le reste de sa vie « son amie, sa sœur et sa mère », ainsi qu’il l’appelle lui-même dans ses vers.

Au tombeau de saint Martin.

Au bout de deux ou trois ans de telles pérégrinations Fortunat arrivait enfin à Tours. Auprès du tombeau de saint Martin il ressentit une telle ferveur et de si grandes consolations spirituelles qu’il résolut, dès lors, de se fixer dans les environs pour y pouvoir revenir souvent.

L’évêque de Tours, saint Euphrone, l’avait reçu avec une tendresse paternelle, et il s’était noué entre eux des liens d’affection qui devaient durer jusqu’à leur mort.

L’Italie, d’ailleurs, venait d’être envahie par les Lombards. Les derniers représentants de l’empire avaient dû la quitter et se réfugier sur les galères grecques pour retourner à Byzance. L’on conçoit que Fortunat ne voulût point regagner la péninsule.

Et puis n’avait-il pas lu, avec une émotion qui lui arrachait des larmes, l’histoire de ce jeune Venance, pèlerin de saint Martin, au siècle précédent, et qui, venu à Tours afin d’implorer les faveurs du Saint sur son mariage, avait renoncé au monde pour se fixer en ce lieu béni ? Dans l’élan de son amour, il résolut de l’imiter, et s’appela dès lors Venance en signe d’union avec lui.

Une rencontre voulue de Dieu.

Cependant, avant de se retirer dans la solitude, Fortunat voulut s’acquitter du message que lui avait confié Sigebert.

Le monastère de Sainte-Croix, que sainte Radegonde avait établi à Poitiers, depuis déjà dix ans, attirait, à cette époque, l’attention universelle. Les jeunes filles des seigneurs accouraient nombreuses autour de cette reine de France, dont la vertu et le savoir, le charme de l’esprit et la délicatesse du cœur avaient déjà brillé dans l’exil et sur le trône. Sous sa direction, le monastère devint bientôt un cénacle de vertus et une école de sainteté pour l’Occident tout entier. On y suivait la Règle de saint Césaire qui n’est autre que la règle de saint Augustin, complétée un siècle plus tard par l’évêque d’Arles.

Fortunat visita la princesse dans son cloître ; il l’entendit et il fut frappé des grâces de son esprit et des qualités de son cœur. Radegonde, de son côté, découvrit dans le poète cette alliance rare d’une piété éclairée et d’un commerce agréable qui lui plaisaient si fort. Une plus douce sympathie unit dès lors ces deux âmes, que le ciel destinait à ne plus être séparées que par la mort.

Le voyageur, une fois sa mission remplie, songea à retourner à Tours pour s’y fixer comme il l’avait promis. Mais Radegonde, obligée par sa position et l’organisation de son monastère de se trouver sans cesse en rapport avec la cour, les évêques et les grands du royaume, cherchait depuis longtemps un homme qui pût la représenter dans cette administration difficile. Elle crut avoir trouvé en Venance-Fortunat l’ensemble des qualités que nécessitait une pareille mission. Elle lui demanda de rester.

De son côté, l’évêque de Poitiers, Pascence, avait remarqué le noble étranger. Il souhaitait vivement d’attacher à son Église un homme aussi remarquable par ses vertus et ses talents. II joignit donc ses instances à celles de la pieuse reine, et Venance-Fortunat, captivé et vaincu, se décida à demeurer à Poitiers.

En Italie, Fortunat avait surtout étudié les lettres et la jurisprudence ; il se mit dès lors avec un zèle actif à la méditation de la Sainte Écriture et des Pères et à l’étude de la théologie. Admis dans l’Ordre sacré de la cléricature, il ne tarda pas à gravir tous les degrés de la hiérarchie de l’Église. Et lorsqu’il eut été ordonné prêtre, il fut à la fois l’intendant et l’aumônier de Sainte-Croix. Cette double charge devait faire briller davantage encore les vertus que la veuve de Clotaire Ier avait découvertes en lui.

Deux Saintes se trouvaient à la tête du monastère : sainte Radegonde, qui en était l’âme, et la jeune Abbesse Agnès, que Radegonde avait placée à la tête de ses Sœurs. Venance-Fortunat travailla avec elles à diriger dans les voies pénibles de la sanctification ces âmes altérées de sacrifice, qui avaient dit adieu à la gloire, à la fortune, à la famille, pour venir apprendre, dans un cloître, à renoncer chaque jour à soi-même et à grandir dans l’amour de Jésus-Christ.

L’œuvre littéraire de saint Venance-Fortunat.

Ce travail de direction et les soins des affaires temporelles prenaient à Venance-Fortunat une grande partie de son temps ; néanmoins, il en trouvait encore pour composer des ouvrages en vers et en prose. Il nous a laissé les Vies de saint Hilaire, de saint Germain de Paris, de saint Albin d’Angers, de saint Paterne d’Avranches, de saint Marcel de Paris, de sainte Radegonde, écrites en prose. Sa Vie de saint Martin, en 2243 vers hexamètres, fut composée en deux mois, à la demande de saint Grégoire de Tours. Son principal recueil de poésies, Carmina ou Miscellanea, divisé en onze livres, comprend, à côté de nombreuses petites pièces de circonstance, des morceaux ou plus étendus ou de plus liante inspiration. Signalons encore un nombre assez considérable d’inscriptions métriques, surtout d’épitaphes, qui portent son nom.

Venance-Fortunat entretenait, d’ailleurs, un vaste commerce épistolaire sur des sujets de religion et de piété avec toutes les célébrités de son époque : saint Grégoire de Tours, saint Germain de Paris, saint Avit de Clermont. Les réponses de ses correspondants sont pleines d’éloges pour « Le vénérable prêtre de l’Église de Poitiers », comme ils l’appellent. C’est que Venance-Fortunat ne mettait pas seulement dans ses écrits l’éclat de sa science, il savait y joindre l’onction du cœur et le parfum de la piété.

Ses œuvres renferment un grand nombre de pièces et de billets adressés à sainte Radegonde, qu’il appelle sa mère, à sainte Agnès, qu’il appelle sa soeur. Tantôt il les remercie des fleurs qu’elles lui envoient, des fruits qu’elles lui font parvenir à l’occasion d’une fête ; tantôt il leur annonce son départ ou leur fait savoir son arrivée, mais toujours, dans ses improvisations, une pensée pieuse se joint aux paroles aimables et distinguées. S’il leur parle des fleurs, il leur recommande de cultiver surtout les fleurs qui ne se fanent point au ciel. S’il s’agit de fruits, il leur rappelle que Dieu attend aussi les fruits de leurs bonnes œuvres.

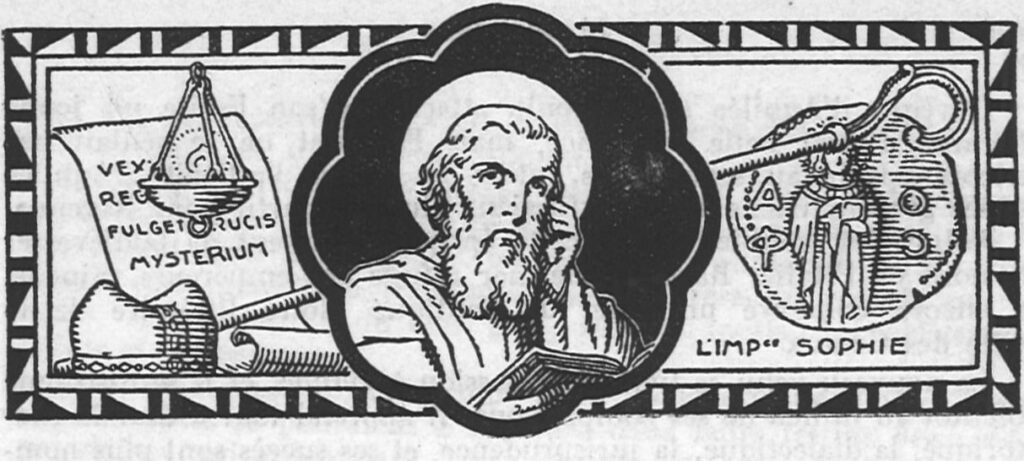

Le prêtre de Poitiers se fit ainsi un nom dans cette littérature latine qui allait s’éteindre, et un nom qui n’est pas sans éclat, bien que l’on trouve dans son style la recherche et l’enflure des périodes de décadence et que trop souvent, tout au moins dans ses vers, le sentiment et la pensée manquent de profondeur. Cependant il ne fallait pas être sans mérite pour écrire le Vexilla regis, cette hymne pleine de grâce et de piété, que l’Église chante aux fêtes de la Passion et de la Sainte Croix. Voici à quelle occasion elle fut composée.

Une relique de la vraie Croix.

Sainte Radegonde, dans sa piété pour le divin Rédempteur, souhaitait vivement posséder un fragment du bois vénérable de la vraie Croix. Mais c’était une ambition des plus difficiles à réaliser à cette époque. La vraie Croix, jadis découverte par sainte Hélène, sous un amas de décombres au Calvaire, était conservée avec un soin jaloux dans une église de Jérusalem. C’était la relique la plus vénérée de la ville. Sainte Hélène s’était contentée d’en couper un fragment qui fut divisé en deux parts, l’une pour la ville de Rome (qui la conserve encore dans la basilique de Sainte-Croix-de-Jérusalem), l’autre pour la nouvelle capitale de l’empire, Constantinople.

Rome n’avait pas coutume alors de diviser les reliques pour en distribuer des morceaux ; Radegonde résolut de s’adresser à Constantinople par voie diplomatique. Venance-Fortunat fut envoyé à la cour d’Austrasie, pour intéresser à cette affaire Sigebert et Brunehaut. Le messager réussit pleinement, et les ambassadeurs de Radegonde, munis des lettres du roi d’Austrasie, partirent pour Constantinople.

Justin II et l’impératrice Sophie y régnaient alors. Ils avaient intérêt à se ménager l’amitié des Francs, dont l’appui pouvait leur être précieux contre les Lombards, envahisseurs de leurs provinces italiennes. Ils remirent aux envoyés de Radegonde de riches présents, des reliques de plusieurs Saints honorés en Orient, auxquelles se joignaient un évængéliaire couvert d’or et de pierreries et, don infiniment plus précieux, un morceau de la vraie Croix. Ceci se passait en l’année 569.

Quand la nouvelle de la prochaine arrivée de ce trésor se fut répandue dans les Gaules, ce fut un branle-bas général au sein des populations. Radegonde mit tout en œuvre pour rehausser la solennité. Sigebert et Brunehaut envoyèrent des ordres spéciaux. Un immense cortège de nobles, de clercs, de religieux portant des cierges allumés et des vases remplis de parfums allèrent au-devant de la sainte relique, cqui fut introduite solennellement dans la ville de Poitiers. Pendant le trajet, on chantait un poème, demeuré célèbre, de Venance-Fortunat, Vexilla Regis prodeunt.

Sur le passage du bois sacré, des aveugles, des sourds, des boiteux furent guéris ; leurs acclamations reconnaissantes se mêlaient aux chants liturgiques. Les larmes coulaient des yeux des assistants. En l’absence de l’évêque de Poitiers, Marovéus, ce fut Euphrone, évêque de Tours, qui déposa l’insigne relique dans l’église du monastère de sainte Radegonde. On l’appela dès lors le monastère de Sainte-Croix. Relevé de ses ruines, après la Révolution, il subsiste encore et la dignité abbatiale y a été rétablie en 1932.

Séparations et douleurs.

Venance-Fortunat passa de longues années, douces et paisibles, près de ce monastère, dont il assurait le bien spirituel et temporel. Puis vinrent les épreuves et les tristesses inhérentes aux choses d’ici-bas : il vit mourir d’abord, en 583, l’angélique sainte Disciole, nièce de l’évêque d’Albi, saint Salve ou Salvy, émule de sainte Radegonde ; puis ce fut, le 13 août 587, la pieuse reine, qui avait été vraiment une mère pour lui, et, neuf mois plus tard, le 13 mai 588, l’admirable sainte Agnès, l’héritière de leurs charges.

Il vit alors avec douleur le trouble et le scandale introduits dans le cloître, par l’ambition de deux princesses, Chrodielde et Basine, qui firent appel aux soldats de leurs pères pour se faire installer dans la chaire abbatiale, comme si le monastère eût été un château royal, où l’on gouverne par droit de naissance. Heureusement, le calme reparut bientôt ; les deux religieuses, jugées par les évêques, furent condamnées à une sévère pénitence. Basine s’y soumit et Chrodielde préféra quitter le monastère.

Venance-Fortunat eut alors pendant quelques années la joie d’avoir sous les yeux des âmes saintes, éprises d’amour de Dieu, qui fuyaient les plaisirs du monde et venaient abriter leur innocence à l’ombre de Sainte-Croix. Il continua à remplir auprès d’elles les fonctions obscures mais fécondes qu’il avait exercées auprès de sainte Radegonde, de sainte Agnès et de leurs Sœurs.

Saint Venance-Fortunat, évêque de Poitiers.

Trois évêques s’étaient succédé sur le siège de Poitiers depuis l’arrivée du poète italien dans le Poitou. Au vénérable Pascence, qui l’avait ordonné prêtre, et décédé en 590, avait succédé Marovée qui fut à son tour remplacé par Platon. Tous les trois revivent dans les écrits de Venance-Fortunat.

Depuis environ vingt-cinq ans le collaborateur de sainte Radegonde vivait calme et ignoré, du moins le croyait-il, quand Platon mourut. D’une voix unanime, il fut acclamé évêque. Hélas ! il ne devait point porter longtemps cette couronne épiscopale.

Sa houlette pastorale pouvait paraître pesante entre les mains d’un vieillard septuagénaire ; mais Venance-Fortunat sut retrouver pour quelque temps toute la force et l’ardeur de ses jeunes années.

Il composa alors pour son peuple ses homélies sur le Pater et le Credo, et sa belle âme, qui avait tant de fois exprimé, dans des pièces légères, de gracieuses idées, sut aussi traduire en chaire, dans un noble langage, les grandes vérités de la foi et de la morale chrétienne. Sa dernière pensée fut un salut à cette Croix qu’il avait si bien chantée. Il expira en l’an 600, probablement le i4 décembre, jour où, depuis lors, on célèbre sa fête dans l’Église de Poitiers.

Sources : La Bonne Presse 2eme série