Le Martyrologe romain a inscrit au nombre des saints sept personnages qui ont porté le nom de Martin. L’éloge de celui dont nous allons donner la vie y est inséré en ces termes, à la date du 24 octobre : « Au monastère de Durinum, en France, saint Martin, diacre et Abbé, dont le corps fut transporté de ce lieu au monastère de Vertou. »

Naissance et éducation de saint Martin.

Ainsi qu’on le voit dans la vie d’un grand nombre de saints, c’est dans le milieu familial, dans la pieuse atmosphère d’un foyer chrétien que Martin, né à Nantes vers l’an 537, puisa l’attrait pour les choses de Dieu qu’il devait suivre toute sa vie ; cet attrait le porta à entreprendre et à mener à bonne fin les œuvres diverses qu’il eut la mission d’accomplir au cours du ministère qui lui fut confié et de la vie religieuse à laquelle il consacra ses dernières années.

La famille jouissait d’une grande fortune, ce qui est souvent un obstacle pour la pratique des vertus chrétiennes. Ses parents ne furent pas de ceux que les richesses détournent du devoir.

Entouré des soins les plus pieux et des exemples les plus capables de lui inspirer l’estime et l’amour de la vertu, l’enfant grandit dans sa famille, en attendant qu’il fût en âge de commencer ses études. Il débuta dans la vie intellectuelle aux écoles de Nantes, puis passa à celles de Tours, auprès du tombeau du saint évêque, son patron. Il s’y fit bientôt remarquer non seulement par son ardeur à l’étude, mais aussi et surtout par une piété qui eut la plus heureuse influence sur ses jeunes condisciples. La Bible était son livre préféré : il y puisa les leçons à l’aide desquelles il allait orienter son existence.

Une circonstance providentielle détermina sa vocation. Depuis longtemps déjà il nourrissait le projet de quitter le monde pour se donner à Dieu. Saint Félix, récemment élu évêque de Nantes, étant venu à Tours pour traiter différentes affaires avec l’archevêque de cette ville, le pieux jeune homme profita de son passage pour lui ouvrir son cœur, au sujet de ses aspirations. Il eut la joie de se voir compris et il rentra à Nantes avec son évêque qui lui conféra aussitôt les Ordres mineurs.

Saint Martin diacre et missionnaire.

Là ne devait pas s’arrêter la sollicitude du pontife pour son lévite. Au spectacle des éminentes qualités qu’il découvrait en lui, Félix résolut de l’attacher définitivement à son Église et il lui conféra l’Ordre du diaconat avec le titre d’archidiacre qui correspondait et qui correspond encore aujourd’hui, dans certains diocèses, à celui de vicaire général.

Martin a‑t-il été prêtre ? D’aucuns ont semblé le croire, s’appuyant peut-être sur des documents que nous ne connaissons pas, ou plutôt supposant que toutes les fonctions qu’il accomplit ne pouvaient guère être exercées que par un prêtre. Et pourtant nous ne voyons pas qu’il ait jamais eu dans sa vie d’acte sacerdotal proprement dit. Il a prêché, il a fondé et dirigé des monastères ; mais, comme saint François d’Assise au XIIIe siècle, Martin pouvait, étant simple diacre, exercer toutes ces fonctions. D’ailleurs, la note du Martyrologe que nous avons donnée en commençant lui confère uniquement le titre de diacre.

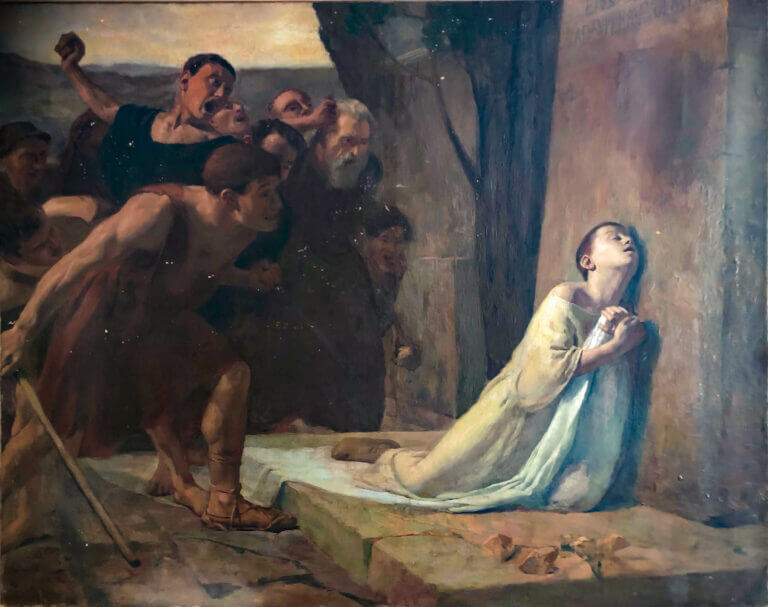

C’est en cette qualité qu’il fut envoyé par saint Félix de Nantes, pour convertir le pays d’Herbauge, que d’autres appellent Herbadille (en latin Herbadîllicus ager). Au milieu du VIe siècle, l’idolâtrie n’avait pas encore complètement disparu du sol de la Gaule, et le paganisme y comptait toujours de nombreux adeptes. Parmi les populations qui étaient restées attachées aux antiques superstitions, se trouvait la ville d’Herbauge, située aux confins actuels de l’emplacement du Poitou, sur la rive gauche de la Loire, près du lac de Grand-Lieu.

Les richesses de ses habitants, l’importance de son commerce et les vices qu’entraîne souvent une existence trop opulente ne la prédisposaient guère à entendre et surtout à pratiquer la loi austère de l’Évangile. Plusieurs tentatives de zèle étaient restées infructueuses. L’évêque de Nantes espérait que la parole de Martin aurait plus d’autorité et qu’elle réussirait peut-être là où d’autres avaient échoué. Aux premières ouvertures que lui fit dans ce sens le cœur navré de l’évêque, le pieux diacre, dévoré par le zèle du salut des âmes, répondit avec empressement, comptant sur Dieu pour l’aider dans ce difficile ministère. Hélas, les abus avaient endurci ces cœurs, et tous les efforts de Martin pour les convertir rencontrèrent les résistances les plus opiniâtres. Il fut reçu dans la ville avec une hostilité que rien ne put désarmer, ni les prédications, ni les larmes amères qu’il versa sur ces âmes obstinées, ni les menaces terribles qu’à bout d’arguments il employa pour les faire réfléchir sur les conséquences de leur impiété. On ne lui répondit que par des injures et des insultes : on le traita de fou. Seule une famille de pauvres gens, dont le chef s’appelait Romain, consentit à le recevoir et à lui donner l’hospitalité pendant le temps qu’il resta dans la ville ; la conversion à la foi chrétienne fut la récompense d’une telle générosité.

Voyant qu’il n’obtenait rien de ces cœurs irréductibles et averti peut-être par une voix du ciel du sort qui attendait Herbauge, Martin décida à le suivre la famille qui s’était montrée si hospitalière, à quitter avec lui cette terre maudite et à l’accompagner à Nantes.

A peine les voyageurs en étaient-ils sortis qu’une épouvantable tempête s’abattit sur la ville. La cité tout entière s’abîma dans les eaux qui envahirent le sol sur lequel elle était bâtie, et qui forment aujourd’hui le lac de Grand-Lieu.

Il y a dans cette destruction inopinée de la ville d’Herbauge de tels points de ressemblance avec la ruine de Sodome que l’on ne s’étonne pas de la confusion qui s’établit par la suite dans les récits légendaires du pays, à l’occasion de cet événement, d’ailleurs controversé et qui pouvait être regardé comme une punition du ciel.

Martin ne voulut y voir que le châtiment de sa propre insuffisance, et, à l’exemple de ces saints qui sont toujours disposés à s’accuser eux-mêmes plutôt qu’à accuser les autres, il éprouva la plus vive douleur et il résolut de se retirer dans la solitude afin d’y faire pénitence et de prier pour les âmes de ces infortunés.

Saint Martin pèlerin, ermite et fondateur de Vertou.

Mais auparavant il voulut réaliser un dessein que la vie de solitaire rêvée par lui ne lui permettrait plus d’exécuter. Avec la permission de son évêque, il entreprit une suite de pèlerinages sur le tombeau des Apôtres, puis au Mont-Cassin, que saint Benoît avait fondé vers 529, et dans les différents monastères qu’il trouva sur son passage. Partout il cherchait des sujets d’édification, s’instruisant des règles de ces monastères et se préparant ainsi, sans le savoir, à la vie régulière qu’il devait mener plus tard.

De retour en son pays et en attendant sur ce dernier point l’heure de Dieu, le pèlerin commença par mettre à exécution son projet de solitude.

Non loin de Nantes se trouvait une vaste forêt, nommée forêt de Dumen, mot qui signifie : pierre noire. On y trouvait, en effet, beaucoup de ces pierres mystérieuses que nous appelons dolmens et menhirs, ce qui fait présumer qu’autrefois cette forêt avait dû être consacrée, par des hommes d’une génération de beaucoup antérieure aux Celtes, à des manifestations d’un culte païen.

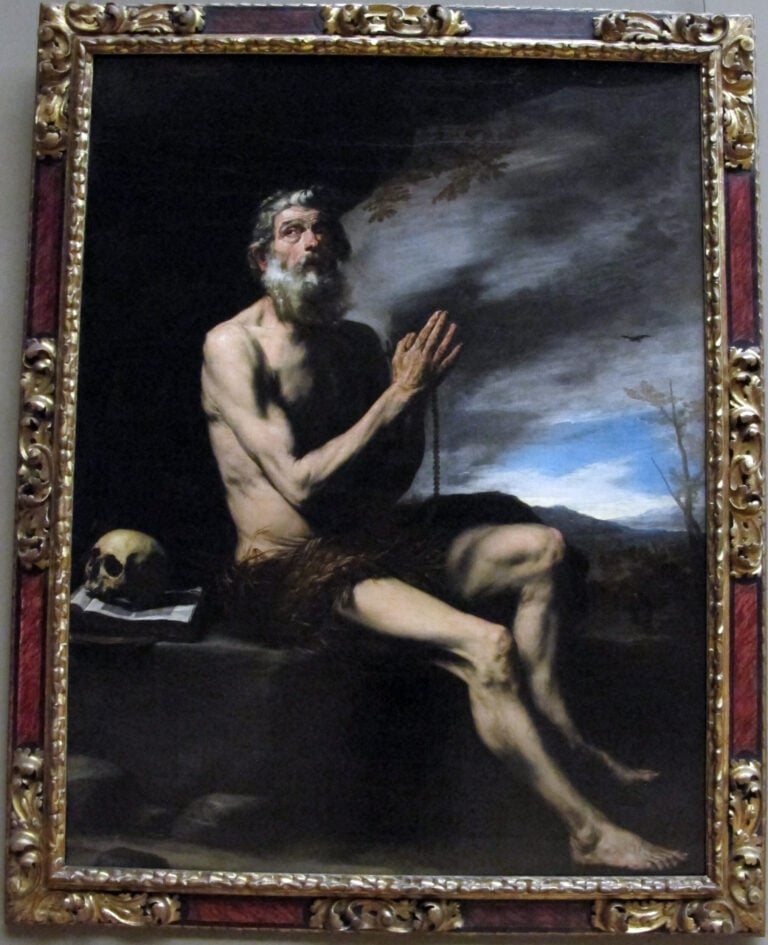

C’est là que Martin se retira, il s’y construisit une petite cellule avec des branchages ; des racines et quelques fruits sauvages formaient toute sa nourriture. Comme il n’y avait point d’eau là où il se trouvait, Dieu opéra un miracle en faisant jaillir une source d’eau vive. Cette eau, d’après la légende, se changeait en vin pour l’anachorète, lorsque sa santé était atteinte.

Pendant les dix ans qu’il passa en ce lieu, l’unique préoccupation de Martin fut de prier Dieu et de se livrer aux exercices de la plus rigoureuse pénitence. Il était en cela le digne émule des ascètes de la Thébaïde.

Mais il n’entrait pas dans les desseins divins de le laisser jouir, dans la solitude, des délices de la contemplation. Destiné à devenir le père d’une famille religieuse, Martin allait être mis en demeure de renoncer à sa vie d’ermite. Un ange lui apparut en songe et lui déclara que Dieu voulait le voir retourner parmi les hommes. Il obéit, et, quittant à regret sa chère solitude, il se rapprocha de Nantes et vint se fixer sur une colline, au bord de la Sèvre, à Vertavo ou Vertau, aujourd’hui Vertou (mot qui signifie en langue bretonne ruisseau paisible).

Sans le chercher et même sans le soupçonner, les Saints répandent autour d’eux une odeur de vertu qui attire à eux les âmes. Cette heureuse influence ne tarda pas à s’exercer auprès des populations environnantes. Les foules accoururent pour lui demander conseil et suivre sa direction. Des chrétiens fervents voulurent vivre de sa vie et s’empressèrent de mettre à sa disposition les terrains nécessaires pour l’établissement d’un monastère. C’est ainsi que fut fondé, sous l’invocation de saint Jean-Baptiste, celui qui devait être la maison-mère de plusieurs autres.

En effet, quelques années après, le nombre des religieux s’étant élevé jusqu’à trois cents, il fallut pourvoir à ces besoins nouveaux et multiplier les fondations. Il est à remarquer toutefois que cette affluence ne nuisit en rien à la ferveur des moines dont le renom de sainteté s’étendit sur toute la Neustrie.

« Durinum » et les « Deux-Jumeaux ».

Après celui de Vertou, les plus célèbres monastères fondés par le pieux Abbé furent ceux de Durinum (aujourd’hui Saint-Georges en Montaigu) et des Deux-Jumeaux, au diocèse de Bayeux.

Durinum était une ville florissante, au confluent des deux Maines, à six lieues de Nantes. C’est près de cette ville, sur les collines qui la dominaient, que Martin établit ses deux monastères de vierges et d’apôtres. Ils furent pour toute la contrée une source de bienfaits et de prospérité. Pendant que les moines prêchaient la parole de Dieu, les vierges, qu’un cloître austère ne tenait pas enfermées, s’en allaient, sous les ailes de la charité, visiter les pauvres et les malades, et portaient partout la consolation et la joie.

L’origine de l’abbaye des Deux-Jumeaux se rapporte à un miracle opéré par l’Abbé de Vertou. Deux enfants jumeaux, fils d’un puissant seigneur de cette contrée, ami de Martin, étaient morts prématurément, sans avoir pu recevoir le baptême, ce qui désolait leurs parents. Le lendemain du triste événement, Martin, revenant d’Angleterre, arrivait pour faire visite à ceux-ci. Après les avoir exhortés à la confiance en Dieu, il se mit en prières et obtint que les jumeaux revinssent à la vie. Plus tard les deux ressuscités embrassèrent l’état religieux dans le monastère que leurs parents avaient fondé en reconnaissance de cet éclatant bienfait.

Saint Martin de Nantes, dans sa solitude, se nourrit des Saintes Ecritures.

Père d’une aussi nombreuse famille, l’homme de Dieu plaça à la tête de ses monastères des religieux d’une vertu éprouvée. Tout en gardant la haute direction de ses maisons, il se réserva spécialement celle de Vertou. Mais son zèle débordait toutes ces limites et on le vit prêcher la parole de Dieu dans la Bretagne, le Maine, le Poitou, et exciter ses disciples à se faire, à leur tour, les apôtres de la loi divine. L’Abbé de Vertou paraissait n’avoir sur les lèvres qu’une recommandation : « Soyez humbles et évitez l’orgueil. » Quant aux autres vertus, il les prêchait surtout d’exemple.

Mort de saint Martin. — L’arbre miraculeux.

Le jour approchait où le saint fondateur allait recevoir la récompense de ses vertus et de ses travaux apostoliques. Il en reçut la révélation, alors qu’il se rendait à Durinum. Le messager céleste lui dit de retourner à Vertou et de se préparer à la mort. Martin obéit, et voilà qu’à l’approche du monastère, les cloches se mirent à sonner d’elles-mêmes, comme pour saluer son retour, qui réjouit grandement les religieux. On se rendit à l’église au chant des psaumes, puis l’Abbé, après avoir recommandé à Dieu ses chers fils, leur annonça son prochain départ pour le ciel. En même temps, il planta son bâton au milieu du cloître, comme signe de sa prédilection pour cette maison et comme une sorte de monument destiné à leur rappeler dans l’avenir les leçons qu’il leur avait données. Ce devait être en même temps le symbole de sa présence invisible au milieu d eux.

Après leur avoir fait ses adieux, il reprit le chemin de Durinum.

Le bâton qu’il avait laissé ne tarda pas à pousser des racines et à s’orner d’un épais feuillage. Devenu un grand arbre, il fut toujours, dans le cours des siècles, l’objet d’une pieuse vénération et souvent l’instrument de guérisons merveilleuses. Mabillon affirme que l’on voyait encore le tronc de cet arbre au xvn° siècle et qu’il continuait d’être entouré d’un grand respect.

On raconte qu’à l’époque de l’invasion des Normands, quelques-uns de ces barbares voulurent monter sur cet arbre pour couper des branches et s’en faire des arcs. Mais ils furent punis de leur témérité, car l’un d’eux, d’un éclat de bois, perdit les yeux ; un autre tomba de l’arbre et se rompit le cou ; un troisième, que ces événements n’intimidaient pas, fit à son tour une chute et se cassa la jambe. Les autres prirent la fuite, et l’arbre demeura intact, continuant d’être l’instrument des bienfaits divins.

Arrivé à Durinum, Martin commença par visiter les deux monastères qu’il avait institués. Mais bientôt, pris de fièvre, il dut s’arrêter, et, comprenant que l’heure du repos éternel était sur le point de sonner, il l’attendit dans la joie et la paix, malgré les assauts des démons qu’il repoussa avec mépris. Il se servit des paroles employées avant lui par saint Martin de Tours, à son lit de mort. Ayant ainsi mis en fuite les ennemis du salut, Martin eut la consolation de voir s’avancer à sa rencontre Notre-Seigneur lui-même avec la Sainte Vierge et les anges, et c’est dans leur céleste compagnie qu’il rendit son âme à Dieu. C’était le a4 octobre de l’an 601, d’après l’opinion la plus probable.

Les religieux de Vertou, ayant appris la mort du saint Abbé, accoururent tout éplorés à Durinum et s’efforcèrent d’emporter avec eux le corps de leur Abbé. Ceux de Durinum, au contraire, s’y opposèrent, déclarant que Dieu ayant rappelé à lui son serviteur en leur monastère, cela leur conférait un droit sur ses restes. Ainsi cet homme qui avait été, toute sa vie, un messager de paix et de concorde semblait menacé de devenir, après sa mort, une cause de division.

Les circonstances devaient favoriser les moines de Vertou. En effet, tandis que leurs confrères sont plongés dans un sommeil profond, ils chargent sur leurs épaules le corps de leur commun Père en Dieu et prennent en hâte le chemin du retour. Aussitôt des miracles proclament la sainteté de celui dont ils transportent les restes : c’est un homme incapable de marcher, à qui l’on fait loucher le manteau de saint Martin, et qui retrouve aussitôt l’usage de ses membres. Un aveugle se trouve aussi subitement guéri.

Cependant le cortège continue sa marche rapide vers la Sèvre, poursuivi par les religieux de Durinum. Que faire ? La rivière est tout près ; les fugitifs vont être rejoints. Ceux-ci, estimant qu’ils ont le bon droit pour eux, adressent au ciel une prière fervente. Un miracle va être la réponse ; les eaux de la rivière s’écartent et livrent passage aux porteurs de reliques, qui font éclater leur joie dans un chant plein de reconnaissance. Ceux de Durinum sont frappés de stupeur devant ce prodige et, ne voulant pas aller contre la volonté divine, ils regagnent assez tristement leur couvent.

Les vainqueurs de la journée ne leur épargnèrent même pas la raillerie : « Ce qui vous arrive est de votre faute, dit l’un d’eux ; pourquoi êtes-vous partis si tard ? » De cette réflexion, l’endroit où se rencontrèrent les religieux des deux monastères allait recevoir, pour des siècles, le nom d’ « Attardé ».

Le corps de saint Martin reposa à Vertou jusqu’au moment où les Normands s’emparèrent de Nantes et mirent à mort l’évêque saint Gohard, ce qui eut lieu le 24 juin 843. En apprenant ce meurtre, les moines de Vertou, terrifiés, exhumèrent le corps de saint Martin et l’emportèrent à l’abbaye bénédictine de Saint-Jouin de Marnes, autrefois appelée Ensio, au diocèse de Poitiers. Déposé d’abord dans l’église de Saint-Jean-Baptiste, près des reliques de saint Jouin, il fut peu de temps après élevé de terre et transféré dans l’église Saint-Pierre.

Les dévastations sacrilèges des guerres de religion ont fait disparaître le corps de saint Martin ; sa tête était conservée dans l’abbaye de Saint-Florent, à Saumur.

Survint la Révolution ; elle ne put effacer son souvenir dans le Poitou, où quarante paroisses l’ont pour patron, ainsi qu’en Bretagne ; plusieurs églises du diocèse de Nantes portent son nom. Et c’est à bien juste titre qu’on l’honore, car il fut pour cette contrée un véritable apôtre et l’un des premiers Pères de la vie religieuse en France.

Le Martyrologe d’Adon et saint Grégoire de Tours indiquent sa fête au 9 décembre, le Martyrologe hiéronymien et celui d’Auxerre, au 8 mai, mais Usuard, comme d’ailleurs le Martyrologe romain, et d’autres encore, en font mention au 24 octobre.

Les Bollandistes ont publié trois textes de la Vie de saint Martin de Vertou : le premier est antérieur à l’invasion des Normands ; le second a été composé avant la fin du ixe siècle, par un auteur digne de foi à qui l’on doit aussi un récit des miracles et de la translation des restes du saint Abbé ; une troisième Vie n’est pas beaucoup plus récente.

source : Bonne Presse, Chanoine L.-F. Laboise.

Sources consultées. — Acta Sanctorum, t. X d’octobre (Paris et Rome, 1867). .— Gallia chrisliana. — Cardinal Richard, Les Saints de l’Eglise de Nantes (Nantes). — (V. S B. P‑, n° 921.)