Moine et martyr en Franche-Comté († vers 731). Fête le 24 novembre.

Si le culte de saint Marin est demeuré célèbre et vivant, principalement en Poitou, et si celles de ses reliques qui ont échappé à la rage des impies continuent à être entourées d’une vénération traditionnelle, sa vie, connue par des récits postérieurement remaniés, a donné libre carrière aux discussions des historiens. Leurs études ont enfin éclairci les points contestables et situé les faits, car on discutait même sur le lieu exact du martyre de ce Saint.

Piété précoce. — Abandon de la patrie

Issu de parents illustres, Marin, né vers la fin du VIIe siècle, était originaire des environs de Rome. Il avait onze ans lorsqu’il fut confié à l’éducation d’un évêque nommé Ellidius. Son maître le prit en affection, admira ses précieuses qualités, et, par une dérogation aux règles canoniques dont on trouve alors d’autres exemples, il l’ordonna prêtre, alors que Marin n’avait guère plus de vingt ans.

Peu après, le prélat mourut ; les Actes ne nous indiquent point le diocèse qu’il gouvernait et qui était peut-être celui où Marin avait vu le jour. A la même époque, un évêque de ce nom gouverna le diocèse de Poitiers et fut inhumé à Vienne ; on sait qu’au contraire le maître de Marin fut inhumé à Rome. En tout cas, malgré sa jeunesse, Marin jouissait d’une telle réputation qu’on agita la question de son élection au siège du défunt. Au premier bruit de cette nouvelle, le jeune homme s’effraye ; il prend le bâton de pèlerin et se soustrait par la fuite à l’honneur qui le menace. Il ne se croit en sûreté qu’après avoir franchi les Alpes.

Ici, on est en droit de penser que l’illustre fugitif fit d’abord une station sur le revers des Alpes, dans le diocèse de Maurienne, où une fontaine s’appelle encore Saint-Marin. Ce fait a servi de base à l’opinion d’après laquelle il aurait vécu et serait mort en Maurienne et non à Moirans, dans le diocèse de Saint-Claude, qui s’appelait aussi Maurianna

A l’abbaye de Condat

Soit que cet arrêt en Maurienne ne fût qu’une halte, soit que l’appel divin ait remis le fugitif en marche, il est bientôt dans les solitudes du Jura, aux portes de la célèbre abbaye de Condat — berceau de la ville actuelle de Saint-Claude, — fondée, deux cent cinquante ans plus tôt, par les saints frères Romain et Lupicin. Elle était alors dans tout l’éclat de sa splendeur. Saint Hippolyte, un de ses Abbés, allait bientôt briller sur le siège de Belley, et le temps n’était pas loin où saint Carloman, frère du roi Pépin le Bref, viendrait faire l’apprentissage de la vie monastique, avant d’aller briller au Mont-Cassin. Au moment de l’arrivée de Marin, l’Abbé de Condat se nommait Erilius ; c’était aux environs de l’an 720.

Le jeune prêtre fut accueilli avec honneur ; sa science et sa vertu ne tardèrent pas à éclater aux yeux de ces religieux si fervents dans l’observance de la règle de saint Benoît, et l’Abbé, voulant utiliser un si précieux auxiliaire, confia à Marin la direction de l’école de Condat.

Directeur des écoles

Ce n’était point une école ordinaire que celle du monastère du Jura. Dès le vivant des saints fondateurs, elle avait acquis une réelle célébrité ; un peu plus tard, sa réputation était telle que saint Avit, le fameux évêque de Vienne, soumettait à son jugement les questions littéraires débattues de son temps. Et cette célébrité se main tint d’âge en âge et survécut aux ravages des Sarrasins, puisque, au temps de Charles le Chauve les moines de Condat tenaient avec le bienheureux Mannon, leur écolâtre et leur prévôt, le premier rang parmi les miniaturistes et les écrivains.

Dans la solitude

Marin, au rapport de ses Actes, ne demeura qu’un an à la tête de l’école. Le nombre des écoliers augmentant, le maître craignit de nouveau les écueils de la gloire humaine ; mais cette fois, ce n’est point par la fuite qu’il échappera à ce danger. L’institution primitive, aussi bien du Mont-Jura que de saint Benoît, était l’ermitage ; la vie monastique proprement dite n’avait été organisée que plus tard, par suite de l’affluence des disciples. Aussi les pratiques de la vie solitaire étaient-elles demeurées en grand honneur chez ces fervents religieux.

Marin trouva dans cette vénérable coutume la solution de sa nouvelle crise. Béni par son Abbé, il quitta l’abbaye et se retira à quelques lieues, dans un pays appelé la Grande-Montagne, sur les bords du ruisseau de Suria, et tout près de la ville de Maurianna (Moirans).

Il est nécessaire ici d’établir par des faits la certitude de l’identification de ce lieu telle qu’on l’admet aujourd’hui. Le voisinage d’une illustre abbaye, le nom de la « Grande-Montagne », le ruisseau de Suria et la ville de Maurianna, toutes ces données ne se trouvent point réunies à la fois auprès de Saint-Jean-de-Maurienne ; il faut, pour les trouver et pour avoir un Maurianna qui corresponde à celui des Actes de Marin, prendre Moirans, dans le diocèse de Saint-Claude. Le récit de la mort du Saint et l’examen du Martyrologe viennent en outre à l’appui de cette thèse. Le doute ne subsiste plus après l’étude définitive et complète qu’a donnée vers la fin du XIXe siècle le savant Chanoine régulier Dom Paul Benoît.

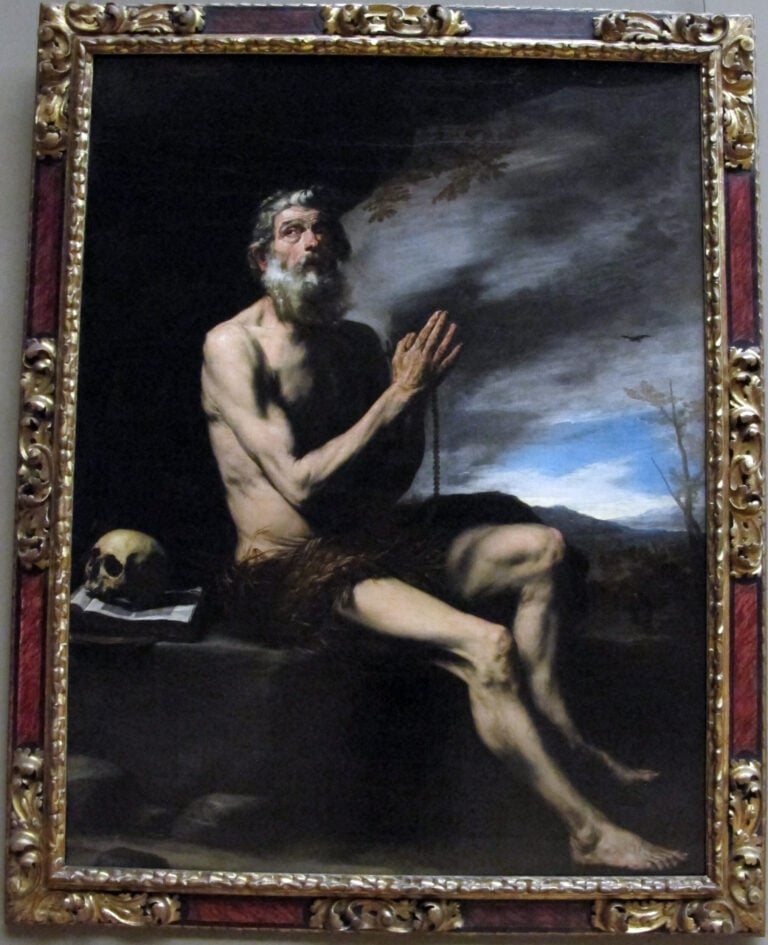

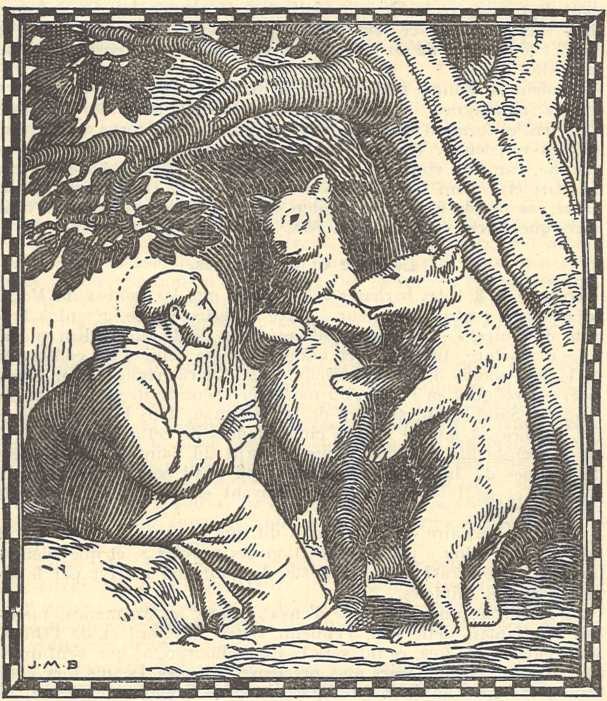

Dans une caverne ouverte au flanc de la montagne, Marin renouvela les merveilles des Pères du désert. Pour lui comme pour eux Dieu renouvela ses merveilles, et les Actes, tardifs et remaniés il est vrai, rapportent des faits aussi surprenants que ceux que nous lisons dans les vies des saints ermites Paul ou Antoine. Ainsi, les Actes rapportent qu’un jour où Marin avait épuisé ses frugales provisions, deux ours apparurent soudain devant sa caverne. Ils portaient chacun une ruche pleine de miel et ils déposèrent leur fardeau aux pieds de l’ermite, puis s’étendirent devant lui, semblant solliciter ses caresses. Marin les bénit en leur ordonnant de lui apporter chaque jour ce que Dieu leur donnerait pour lui. Et ce ne furent plus sans doute des ruches que ces bêtes lui offrirent en cadeau, car les propriétaires auraient certainement fini par protester contre une appropriation si peu délicate.

Marin vécut dans sa grotte durant quatre ans. La date exacte de son séjour est ignorée, mais comme on sait qu’il fut mis à mort par les Sarrasins, il est assez probable que ce fût au cours de leurs incursions avant la bataille de Poitiers, et par conséquent avant l’an 782.

Invasion des Sarrasins

Les Sarrasins, après avoir submergé la civilisation chrétienne de l’Afrique et conquis l’Espagne, avaient envahi les Gaules. Par la Provence, ils s’avançaient dans la vallée du Rhône et, au fur et à mesure qu’ils progressaient, ils établissaient des refuges inexpugnables. C’est ainsi que, au Xe siècle encore, ils dominaient assez dans les Alpes pour faire prisonnier saint Mayeul, Abbé de Cluny, à Orcières, sur le Drac, en Dauphiné ; c’est ainsi également qu’ils gardèrent un repaire dans les Alpes suisses, jusqu’au temps de saint Bernard de Menthon († 1008).

De la vallée du Rhône, les envahisseurs passèrent comme un flot sur la Bresse et envahirent la Bourgogne par deux courants parallèles, l’un dans la Basse-Bourgogne, l’autre dans la Bourgogne d’Empire, la Franche-Comté actuelle. Certains historiens ont voulu supprimer cette seconde série de ravages, mais la tradition et les martyrologes en sont des témoins assez irrécusables. On suit les Sarrasins à travers la Franche-Comté, par leurs traces sanglantes, à Condat, à Moirans, à Silèze et jusqu’à Luxeuil. Ils ne paraissent pas avoir dépassé les Vosges.

L’âpreté au pillage, la haine du nom chrétien, tout désignait les moines aux premiers coups des Sarrasins. Des régions méridionales, prêtres et religieux fuyaient de toutes part vers le Nord, emportant leurs précieuses reliques. C’est alors qu’arrivèrent dans la Haute-Bourgogne les corps de saint Valère, évêque de Saragosse, et de saint Prudent, l’archidiacre martyr de Narbonne, comme aussi celui de saint Claude, martyr, longtemps vénéré dans le Midi et se trouvant aujourd’hui à Maynal, non loin de Lons-le-Saunier.

Aux mains des Sarrasins

L’abbaye du Jura reçut le premier choc des Sarrasins. L’obscurité qui enveloppe cette époque de l’histoire du monastère, si elle ne nous permet de donner aucun détail, nous oblige du moins à admettre que de grandes calamités s’abattirent alors sur le célèbre couvent. Les Actes de Marin nous disent que les religieux avaient fui et que les envahisseurs voulurent livrer les bâtiments aux flammes. Ils ajoutent, mais sans en donner le motif, que cette tentative demeura infructueuse.

Le silence que garde le Martyrologe de Condat laisse supposer que les religieux avaient fui et qu’on ne compta pas de martyrs parmi eux.

Mais si les moines du Jura avaient pu se dérober à la haine des Sarrasins, leur famille religieuse devait cependant s’honorer d’un martyr. Après leur vaine tentative sur l’abbaye, les barbares continuèrent leur route en descendant les plateaux du Jura. Bientôt ils sont à Maurianna. L’ermite eût peut-être pu se soustraire à leurs poursuites ; la pauvreté de sa grotte ne pouvait être signalée à leur cupidité ; la fuite était facile dans un pays si accidenté et où les Sarrasins, plus faits à la course rapide de leurs petits chevaux qu’à l’exploration de la montagne, pouvaient être dépistés.

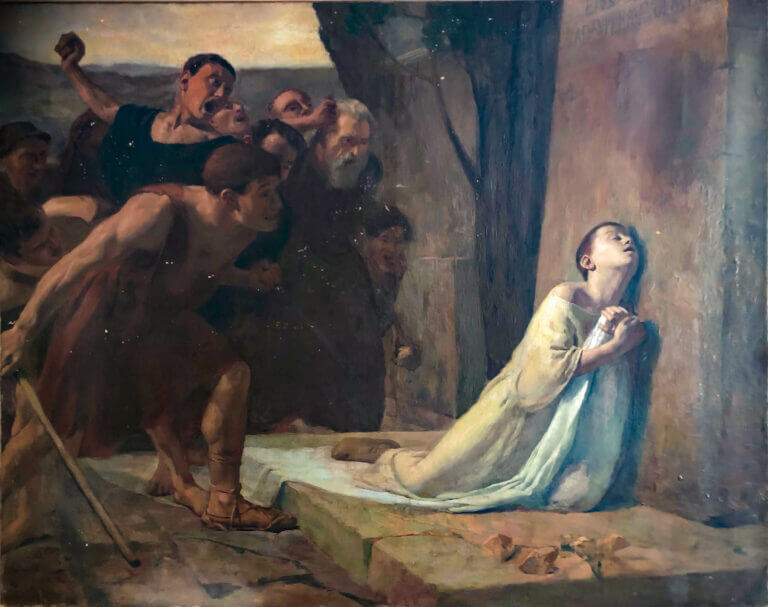

Mais Marin voit dans ces ennemis des âmes à conquérir au Christ. Marin quitte donc sa grotte et s’avance sans peur. Il leur prêche le vrai Dieu. Les premiers qui voient cet ermite, ceux qui entendent sa parole sont remplis de fureur ; ils se saisissent du prédicateur, le ligotent et le conduisent à leur chef. C’était le 21 novembre d’une année qui n’est pas connue d’une façon précise mais que plusieurs auteurs placent vers 781. C’est la date communément admise.

Le martyre

Impassible sous les mauvais traitements, l’apôtre continue à prêcher.

Les Actes donnent au chef des barbares le nom d’Acquirinus. Ce nom semble peu vraisemblable pour un Arabe et rappelle plutôt ceux des proconsuls romains ; d’autres détails paraissent se rapporter à cette même époque des grandes persécutions romaines. On en a induit que l’auteur des Actes avait enrichi son récit, trop sobre, de détails imaginaires, qu’il avait puisés dans les Actes d’autres martyrs. Cette opinion ne repose que sur des conjectures. Dans le fond, la question est de peu d’importance, car quand bien même on croirait devoir, en la suivant, rejeter certains détails accessoires, tels que le nom du chef des Sarrasins, ce ne serait point une raison de mettre en doute l’ensemble du récit. Du reste, on donne ailleurs à ce chef le nom de Requerem, dont le terme Acquirinus n’est peut-être qu’une forme latinisée.

Cependant, bousculé, traîné, insulté, le prisonnier est arrivé en présence du chef des Sarrasins. Alors se produit un éclatant miracle : soudain, ses liens se brisent, et les soldats qui le gardent tombent le visage contre terre. Et Marin, toujours impassible, continue à prêcher la doctrine du Christ. Le prodige qui vient de s’accomplir ne convertit pas le chef des envahisseurs ; il accuse Marin de sortilège et lui ordonne de renier Jésus-Christ. Les tourments succèdent aux tourments. En vain, le Sarrasin, changeant de tactique, fait suivre les menaces des plus riantes promesses ; la victime continue à prêcher sa foi. On ordonne alors son supplice : ce sera celui des sorciers et des magiciens, le feu. Et le martyr, lié au poteau, sur un bûcher improvisé, continue sa prédication.

Soudain la flamme pétille ; le bois de sapin, la principale essence de ces montagnes, s’embrase avec rapidité ; mais les flammes s’écartent et forment comme une auréole autour du corps du martyr, qu’elles-respectent. Le chef sarrasin, ne voulant point retarder sa marche, car déjà son avant-garde est près de Poligny où elle vient de massacrer saint Lamain (23 novembre) et de ruiner l’abbaye de Silèze, se décide à faire décapiter son prisonnier. Il y avait trois jours que Marin était dans les fers. C’était le 24 novembre.

Le culte et les reliques

Lorsque le flot des barbares fut passé et que les moines du Mont- Jura purent rentrer dans leur abbaye dévastée, ils songèrent à l’ermite de Moirans. Son corps, inhumé sans doute sur le lieu même de son martyre, fut relevé et honoré comme celui d’un confesseur de la foi ; moins d’un demi-siècle après, Charlemagne faisait transférer ses reliques en l’église du monastère bénédictin qu’il venait de fonder à Saint-Savin, au bord de la Gartempe, dans le Poitou.

L’histoire est muette sur les circonstances de cette translation ; il est vraisemblable d’admettre que le corps du Saint fut un présent des moines du Jura à Charlemagne, qui avait comblé leur abbaye de dons et de faveurs, en leur octroyant en particulier la charte célèbre de 792.

L’ancien bréviaire de Saint-Savin dit que le corps de saint Marin fut reçu en Poitou « par la vénération des peuples », et que Dieu se plut, en cette occasion, à manifester la gloire du martyr par le témoignage des miracles.

Au IXe siècle, une autre race d’envahisseurs, les Normands, menaçait les Gaules. Cette fois, l’ennemi venait du Nord et de l’Ouest. Mais, encore une fois, ce fut vers la Haute-Bourgogne que s’enfuirent les religieux, portant leurs plus précieuses reliques. Depuis lors, cette terre privilégiée garde des reliques de saint Grégoire le Grand, de saint Maur, des saints Taurin et Aquilin d’Evreux, de saint Régnobert de Bayeux, de saint Quentin, etc., après avoir abrité celles de saint Martin de Tours, de saint Brice, de saint Benoît, d’autres encore.

Celles de saint Marin, croit-on, furent d’abord portées à Bourges, puis ramenées à Saint-Savin à une date inconnue. Enfin, pour les soustraire à de nouveaux dangers, on les cacha sous le pavé de l’église, en ayant soin de ne laisser aucun indice qui pût les faire découvrir. Elles restèrent ainsi totalement oubliées jusqu’en 1020. A cette époque, Odon, prieur du monastère, obtint de l’abbé Gongaud, ou Gungalde, la permission de réparer et d’agrandir l’église ; il reçut dans ce but, de la comtesse Aymone, ou Adalmode, épouse de Guillaume, duc d’Aquitaine, une somme considérable. C’est en enlevant les fondations qu’il trouva les restes de saint Marin, qui furent aussitôt exposés à la vénération des fidèles. Et quand fut édifiée la magnifique église qui subsiste encore aujourd’hui, la crypte fut spécialement consacrée au culte de saint Marin et sa châsse y fut exposée.

Mais vinrent aux XIVe et XVe siècles les guerres des Anglais, puis au XVIe siècle les ravages des protestants. Il fallut de nouveau faire disparaître le précieux dépôt pour le protéger. Les infortunes de l’abbaye, la dispersion des moines dans les malheureuses années 1662 et 1563, laissèrent longtemps la basilique privée de son culte. Enfin, Dieu permit qu’on retrouvât, en 1670, le tombeau de saint Marin derrière une maçonnerie qui l’avait dérobé à tous les regards. Le corps reposait dans un cercueil de pierre sur lequel était gravée cette inscription en latin : Ici repose Marin, l’illustre martyr. Le tombeau était entouré d’une chaîne de fer. L’année suivante, le 16 juin 1671, après les constatations d’authenticité, les ossements furent solennellement retirés du sépulcre, déposés dans une châsse dorée d’un joli travail placée dans l’église supérieure sur un autel de l’abside orientale appelée de temps immémorial chapelle de saint Marin.

A cette occasion, on fit subir à l’église de Saint-Savin des embellissements discutables, et l’on en profita pour combler la vénérable crypte où avait reposé le corps de saint Marin. Aux mauvais jours de la Révolution, les reliques, sacrilégement arrachées à leur châsse, furent jetées sur la place publique et brûlées. Un ossement échappa cependant à la rage des ennemis de la religion et put être recueilli par des mains pieuses ; il est rentré depuis dans le trésor de l’église de Saint-Savin. D’autres parcelles, détachées antérieurement, se gardent à l’église autrefois abbatiale et aujourd’hui paroissiale de Sainte-Croix de Poitiers.

L’église de Saint-Savin a été admirablement restaurée au XIXe siècle. On a fait disparaître les prétendus embellissements du XVIIe siècle, et dans la crypte déblayée ce qui reste des reliques de saint Marin a été replacé dans l’antique sarcophage de pierre d’où on les avait déjà tirées.

Dans les anciennes peintures, on voit saint Marin représenté en Bénédictin, avec les attributs du martyre, bénissant un enfant que lui présente une mère agenouillée. C’est une pieuse coutume, encore aujourd’hui, dans la population de Saint-Savin et du voisinage, que les petits enfants fassent leurs premiers pas dans la crypte du saint martyr. A Saint-Marcel, près d’Argenton, au diocèse de Bourges, existe une antique chapelle dédiée à notre martyr. Chaque année, il s’y fait deux pèlerinages très fréquentés, et la foule y vient nombreuse solliciter la protection de saint Marin contre toutes sortes de maladies et d’infirmités. La paroisse de Cornod, dans le diocèse de Saint-Claude, a également saint Marin comme patron. Sur l’emplacement de la cellule de saint Marin s’élève aussi depuis des siècles une petite chapelle, qui n’offre de remarquable que les nombreux témoignages de la reconnaissance des malades qui y vont recourir à l’intercession du saint martyr.

A. P. M.

Sources consultées. — Les professeurs de Saint-François-Xavier de Besançon, Vie des Saints de Franche-Comté : Saints Abbés et moines du Jura, t. II (Besançon). — Dom Paul Benoît, Histoire de l’abbaye de Saint-Claude. — P.-A. Pidoux, Vie des Saints de Franche-Comté, t. II (Lons-le-Saunier, 1908). — M. Lebrun, L’abbaye et l’église de Saint-Savin. — Mgr Paul Guérin, Les Petits Bollandistes, t. XIII (Paris, 1897). — (V. S. B. P., n° 1768.)

Source : La Bonne Presse, A.P.M