Évêque titulaire de Metellopolis, martyr en Annam (1802–1861)

fête le 14 novembre.

Issu de cette vieille race de paysans des montagnes comtoises qui se distingue encore aujourd’hui par son énergie chrétienne, Étienne-Théodore naquit au Bélieu, diocèse de Besançon, près de la frontière suisse, le 8 février 1802. Le Concordat n’avait pas encore rouvert les églises, et le futur martyr reçut le baptême dans une grange. Il était l’aîné des onze enfants d’Alexandre Cuenot et d’Éléonore Risse, honnêtes cultivateurs dont l’aisance disparut bientôt à la suite des guerres et des cataclysmes.

Les épreuves d’une vocation.

A l’école du village, Étienne-Théodore se montra si brillamment doué que son curé le remarqua et le fit accepter dans une école ouverte par l’abbé Maillot, curé d’Ouvans. C’était une de ces petites écoles paroissiales destinées à assurer le recrutement du clergé, en attendant qu’on pût rétablir des Petits Séminaires. L’enfant y entra au mois d’octobre 1815. Trois ans plus tard, il passait à l’école de Cerneux-Monnot, établie auprès d’un sanctuaire de Notre-Dame de Lorette vénéré de cette population depuis le milieu du XVe siècle. La ruine de sa famille interrompit ses études, mais, grâce à son cousin, l’abbé Cuenot, plus tard directeur au Grand Séminaire de Besançon, il put les reprendre, faire sa rhétorique et sa philosophie au Petit Séminaire d’Ornans.

Enfin, Étienne-Théodore fut admis au Grand Séminaire de Besançon. Il y fit son entrée revêtu d’une redingote que sa mère, trop pauvre pour acheter de l’étoffe neuve, lui avait taillée dans sa robe de noce.

M. Chevroton, directeur du Séminaire de Besançon, a raconté que le nouveau séminariste se montrait « posé et réfléchi, observateur fidèle de la discipline, patient et courageux dans les difficultés des études, qu’il primait la plupart de ses condisciples et les eût dépassés davantage si la maladie ne l’eût obligé d’interrompre ses cours ». Tout autre était le jugement de son confrère M. Cuenot. Celui-ci trouvait Étienne-Théodore trop débordant d’imagination et s’opposait à son attrait apostolique, qu’il n’hésitait pas à attribuer « à l’orgueil et au démon ».

Un voyage que le jeune clerc fît en Suisse avec des habits séculiers, en 1822, pour essayer de faire connaître une invention assez chimérique d’un horloger de ses amis, fut un prétexte tout trouvé : sur l’avis de ce directeur d’une sévérité excessive et peu éclairée, Étienne dut quitter le Séminaire, et, ajourné au moment de l’ordination au sous-diaconat, attendre les événements en entrant comme précepteur dans une famille distinguée de son pays, chez le comte de Tinseau. Il sollicita son admission au Séminaire des Missions étrangères de Paris, mais le supérieur lui répondit qu’on y recevait seulement « les ecclésiastiques déjà engagés dans les Ordres sacrés ; que, en attendant, le séminariste pouvait se préparer par la prière, la modestie, le travail, à améliorer ses bonnes dispositions ».

Afin de mieux atteindre le résultat qui lui est ainsi proposé, le séminariste éconduit entre dans la Société de la Retraite chrétienne fondée au milieu même des orages révolutionnaires par son compatriote le vénérable Antoine-Sylvestre Receveur, et il part pour Aix-en Provence à la fin de 1828.

C’est là qu’il est ordonné sous diacre dans cette Société, le 26 février 1826 ; diacre le 19 mars, prêtre le 24 septembre de la même année.

Professeur, catéchiste et confesseur, Étienne-Théodore n’a pas renoncé à ses projets apostoliques. Mais ce n’est qu’au bout de dix huit mois qu’il parvint à convaincre de la réalité de l’appel divin son sévère cousin de Besançon. Enfin, le 23 juin 1827, il entrait au Séminaire des Missions étrangères. Sept mois plus tard, le 27 janvier 1828, il quittait cette maison pour s’embarquer à Bordeaux, après avoir été affecté aux missions de Cochinchine.

L’apostolat du bienheureux Étienne-Théodore Cuenot.

Arrivé à Macao au mois d’octobre 1828, M. Cuenot revêtit le costume annamite, et, après quatre-vingt-trois jours de route, le 24 juillet 1829, il parvenait enfin dans le champ d’apostolat qui lui était destiné. La paix religieuse régnait encore en Cochinchine, mais des indices très sûrs faisaient prévoir la persécution prochaine. M. Cuenot est d’abord envoyé au Séminaire de Lai-thieu : il y enseigne le latin en même temps qu’il apprend l’annamite. Au bout de deux ans, il commence à être employé « en administration », et, moins d’un an après, le chef du vicariat apostolique, Mgr Taberd, évêque titulaire d’lsauropolis, pouvait écrire : « M. Cuenot travaille à force à la conversion des païens, il y réussit parfaitement. »

Mais la santé du jeune missionnaire ne répondait pas à son zèle. Quatre fois en quatre ans, il est à l’article de la mort ; mais enfin le fort tempérament du montagnard finit par s’acclimater à la Cochinchine. Il était temps. Précisément alors, au début de 1833, paraissait le premier grand édit de persécution. L’évêque, pensant que la tourmente serait passagère, résolut de passer au Siam avec les huit missionnaires européens et des séminaristes annamites, laissant dix-sept prêtres indigènes, qui pourraient plus facilement desservir les chrétiens du pays. Maltraités au Siam et presque captifs, les missionnaires s’évadent, et, après la navigation la plus périlleuse, parviennent à Singapour.

Là, Mgr Taberd, voyant la persécution durer et estimant qu’il était trop compromis pour rentrer en Cochinchine, où il était signalé comme espion et rebelle, voulut donner un chef à son Église désolée. Le missionnaire franc-comtois, à peine âgé de trente-trois ans, fut choisi par lui pour cette périlleuse mission ; Mgr Taberd l’obtint comme coadjuteur et le sacra évêque de Metellopolis. C’était le 3 mai 1835.

L’évêque.

Le coadjuteur est dès lors au premier plan et devient le véritable chef du diocèse. Il rentre en Cochinchine, grâce à la complicité d’un capitaine de vaisseau français, du nom de Borel, qui le fait passer pour le médecin du bord, et il n’est connu que sous le nom annamite de Thê. Pour se soustraire aux persécutions, il vit caché, tantôt chez un chrétien, tantôt chez un autre, tantôt dans les couvents des Amantes de la Croix, ne se nourrissant que de riz, d’herbes, de pousses de bambous, de poisson et d’une saumure annamite, le Nuoc-Mam.

Du fond de sa retraite, cependant, l’évêque agissait ; avec un coup d’œil profond, il estima que la première nécessité était de multiplier le clergé indigène. Il parvint à organiser deux Séminaires et ordonna à chacun de ses prêtres d’avoir autour de lui quelques enfants auxquels il enseignerait les rudiments du latin et de la théologie. Grâce à ce zèle et malgré la persécution, Mgr Cuenot laissait lors de son martyre cinquante-six prêtres annamites, alors qu’il en avait trouvé dix-sept lors de son sacre.

La mort du roi Minh-Mang, arrivée le 20 janvier 1841, occasionna une accalmie dans la persécution.

Le zèle de Mgr Cuenot enflamma ses prêtres et ses chrétiens au point que, malgré les rigueurs de la persécution, le chiffre des bouddhistes convertis s’éleva d’année en année. Le moral des chrétiens fut relevé, ceux qui avaient fléchi devant les persécutions revinrent en foule, et en même temps l’évêque faisait commencer l’évangélisation des tribus sauvages qui habitaient la partie occidentale de son vicariat. Bientôt, il fallut diviser le diocèse de Mgr Cuenot ; en 1844 fut érigé le vicariat de la Basse-Cochinchine, puis, en 1850, celui du Nord ; il ne restait à Mgr Cuenot que la Cochinchine orientale.

Et ce labeur est fourni par un homme dont la constitution est affaiblie par des névralgies et des rhumatismes dont il souffre presque continuellement. Il crache le sang, et même, en 1845, une fièvre pernicieuse le met en grave danger. Mais son énergie est toujours la même :

Ce qui me fait estimer ma position, écrit-il alors, c’est que je n’ai pas encore perdu l’espoir d’avoir la tête coupée par le sabre des persécuteurs. Si vous saviez combien peu je crains les tenailles rougies au feu, les cordes, les couteaux, les sabres et les fers, vous demanderiez tous les jours au bon Dieu qu’il m’accorde enfin d’être mis en pièces et pilé dans un mortier pour la gloire de son nom.

Il écrivait encore :

Si je voyais les archers à ma porte, le cœur me battrait à grands coups, mais ce serait de joie et non pas de peur. Quand on voit ses confrères et ses amis y passer l’un après l’autre, il est dur d’être laissé presque seul comme un rebut indigne.

Et ce désir saintement jaloux du martyre, il en renouvelle souvent l’expression :

S’il m’arrive d’être dénoncé en règle, je me livrerai sur-le-champ pour empêcher les recherches, le pillage et l’apostasie. C’est une chose bien arrêtée et c’est peut-être pour me préparer à un tel événement que le bon Dieu m’envoie tant de croix.

Nous sommes en 1853 ; il y a dix-huit ans que Mgr Cuenot est entré en Cochinchine comme évêque, dix-huit ans que la persécution sévit ; le vice-roi du Binh-Dinh y apporte alors un acharnement sans pareil. Voici, résumé par le vicaire apostolique, quel était le programme de ce haut dignitaire :

1. Qu’on ne laissât à chaque famille chrétienne que trois arpents de terre ;

2. qu’on défendît aux catholiques et aux païens de se rien prêter mutuellement ;

3. qu’on prohibât toute alliance entre chrétiens et idolâtres ;

4. qu’on interdît aux néophytes l’usage des barques pour le commerce

5. qu’on fermât à leur négoce l’entrée des pays sauvages ;

6. enfin, que dans tous les villages où il y avait des catholiques on établît un professeur de superstitions qui imposerait ses doctrines par l’enseignement et par la force, avec injonction à tous les habitants de suivre ses cours.

Les visites domiciliaires se multiplient. On recherche les moindres objets européens pouvant mettre sur les traces des missionnaires, mais le vice-roi en est pour son iniquité. L’évêque voit l’ennemi de près, mais il parvient à échapper au blocus. En 1855, il est caché à Gia-huu avec son provicaire, M. Herrengt, qui mourut en 1863, puis à Go-thi. En juin 1856, Mgr Cuenot tombe malade ; il est si épuisé qu’il se trouve parfois dans l’impossibilité même de célébrer la sainte messe ou de dicter un ordre.

Mais, dans ce naufrage presque total de l’homme — écrit M. Adrien Launay, prêtre des Missions étrangères et hagiographe des martyrs de cette Société, — la volonté surnage, elle lutte avec une incroyable âpreté ; l’évêque veut demeurer le chef du vicariat, il veut rester à son poste ; dût-il être seul, dût-il être arrêté, emprisonné, martyr, rien ne l’éloignera.

Tel un grand arbre dépouillé de ses fleurs, de ses feuilles, de ses branches, ne gardant plus qu’un tronc rugueux et des racines presque desséchées, mais si solidement enfoncé dans le sol, qu’aucune tempête ne peut l’arracher, tel l’inébranlable vieillard en sa résidence de Go-thi.

Cinq ans se passent de la sorte. En vain, la persécution redouble de violence, en vain des prêtres et des chrétiens, cherchant un refuge à Saïgon, dont les Français viennent de s’emparer (août 1861), s’efforcent de décider leur évêque à les suivre. L’inflexible apôtre, montrant à un degré sublime cet opiniâtre entêtement comtois dont son cousin lui faisait jadis reproche, reste ferme et intraitable en répondant doucement : « Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. »

L’arrestation.

Go-thi ne tarda pas à être signalé comme un refuge de missionnaires ; le 24 octobre 1861, l’évêque doit fuir et se rendre à Go-boi. Il est accompagné par l’acolyte Tuyen, de l’étudiant Nghiem et de Qua, procureur de la mission. Une chrétienne nommée Marie Luu les reçoit en sa maison.

Le dimanche suivant, 27 octobre, l’évêque achevait à peine la célébration du Saint Sacrifice quand le sous-préfet arriva sans bruit, dans une barque, et fit cerner la maison, qui sans doute lui avait été signalée. L’évêque eut le temps de disparaître dans une cachette préparée dans le grenier à riz ; Tuyen et Nghiem l’y suivirent. Mais le sous-préfet, entrant dans la maison, aperçut le calice, le missel et les ornements qu’on n’avait pas eu le temps de faire disparaître. Il s’en saisit avec une joie non déguisée et fit fouiller la maison. Sur le toit, on trouva Qua ; le sous-préfet le fit mettre à la cangue, ainsi que Marie Luu et la chrétienne Quan, propriétaire de la maison voisine.

Cependant, les recherches se continuèrent sans résultat jusqu’au lundi soir. C’est alors seulement que l’évêque et ses deux compagnons, n’ayant rien pris depuis trente-six heures, et ayant cru comprendre, à des fragments de conversation, qu’ils étaient découverts, se décidèrent à sortir. Aussitôt, ils furent saisis et étroitement garrottés. L’évêque fut renversé par les soldats, qui lui lièrent étroitement les mains et les pieds avec une corde en fibre de cocotier. Mgr Cuenot leur dit doucement :

- Ai-je donc pris la fuite pour que vous me garrottiez si fort ?

Le sous-préfet eut honte devant tant de douceur ; il fit délier le captif, l’invita à s’asseoir et se contenta de le faire attacher par un pied. Le premier soin de l’évêque est alors de demander son bréviaire ; on le lui rend, et sans plus de souci de l’avenir, Mgr Cuenot se met aussitôt à réciter l’office divin.

En même temps, on arrêtait et mettait à la cangue une dizaine de chrétiens et de chrétiennes du voisinage, et l’évêque déclarait que lui seul était responsable de tout et « que ces gens ne connaissaient rien à cette affaire ». Le mardi matin, les captifs reçurent leur nourriture. La faiblesse de Mgr Cuenot était telle qu’il ne put que prendre un peu d’eau.

Cependant, les soldats fabriquaient une cage pour y enfermer le « chef » des chrétiens, et le préfet averti envoyait cinquante hommes pour assurer le transfert paisible d’une aussi importante capture. On était alors à l’époque de l’inondation. A certains passages plus mauvais, le colonel montait sur la cage, dont les porteurs avaient de l’eau jusqu’aux hanches ; le prisonnier était entièrement mouillé par la pluie, qui durait depuis plusieurs heures.

Dans tous les villages qu’on traversait, les habitants, avertis au son de la trompette, venaient contempler avec curiosité l’illustre prisonnier ; beaucoup l’insultaient. A la nuit close, on arriva à la citadelle de Binh-Dinh ; le préfet adressa aussitôt les prisonniers au gouverneur. Qua, Tuyen et Nghiem reçurent immédiatement trente coups de rotin ; les autres prisonniers furent dispersés dans diverses prisons. Le soin de nourrir l’évêque fut remis à un caporal nommé Phuong.

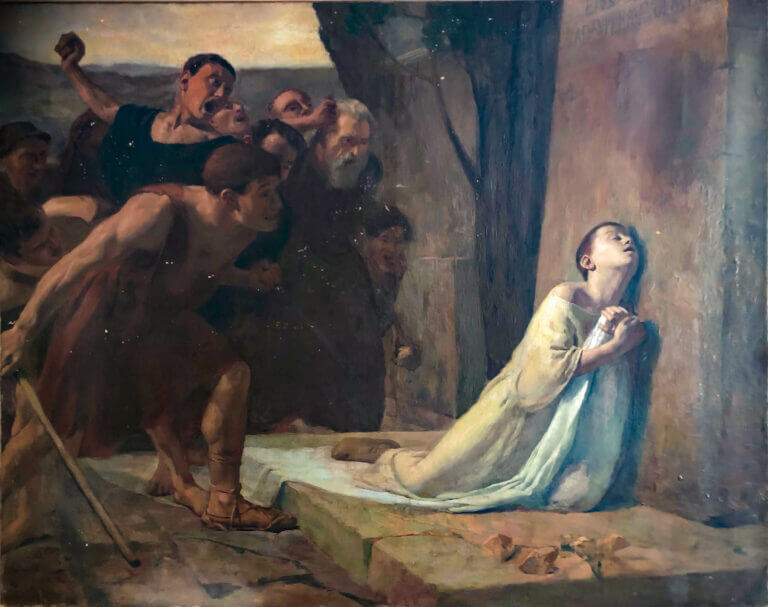

Le martyre.

Le lendemain matin et le jour suivant, l’évêque, toujours dans sa cage comparut devant plusieurs mandarins. Mgr Cuenot répondit avec fermeté. Il déclara qu’il était venu dans ce pays « pour prêcher la religion », qu’il s’y trouvait depuis trente-six ans ; interrogé sur la guerre, il répondit avec un esprit apostolique, celui de tout missionnaire digne de ce nom, qu’il ne connaissait rien de là guerre et qu’il était venu exclusivement pour prêcher la religion. Selon les décrets royaux, sa qualité suffisait, à défaut de tout autre délit, pour en faire un « criminel » ; aussi le grand mandarin, après l’avoir fait transférer dans l’écurie des éléphants de guerre, ne le fit-il plus comparaître.

Le caporal Phuong se montra charitable, généreux et désintéressé. A sa demande, le mandarin interdit les visites des curieux, qui fatiguaient le pauvre vieillard. Phuong lui apportait deux fois le jour des aliments préparés par sa femme ; mais bientôt une dysenterie très grave affaiblit beaucoup le prélat ; son estomac refusa à peu près tout service. Averti par Phuong, le préfet fit extraire le prisonnier de sa cage et le laissa coucher sur la planche qui sert de lit aux prisonniers ordinaires. Mgr Cuenot reçut le médecin annamite qu’on lui envoya. Avec une grande patience, il accepta tous les remèdes ; mais, sentant son état empirer, il finit par s’y refuser. Le grand mandarin fit fustiger Tuyen et Nghiem, afin d’obliger l’évêque à accepter les potions ; pour éviter le retour d’une si cruelle injustice, Mgr Cuenot se soumit, mais son état ne fit que s’aggraver. L’épuisement, le long trajet fait sous la pluie avaient réduit le vieillard à un état dont les soins de Phuong et les remèdes annamites devaient être impuissants à le guérir. En vain, le prêtre indigène Bun, enfermé dans la même prison, essaya-t-il de pénétrer jusqu’à l’évêque ; en vain pressa-t-on la sentence de mort. Dieu évita à son vaillant athlète le suprême combat, et, martyr sans l’effusion du sang devant laquelle son cœur généreux n’avait point reculé, Etienne Théodore Cuenot, évêque de Metellopolis, vicaire apostolique de la Cochinchine orientale, dans la soixantième année de son âge, la trente-sixième de son apostolat et la vingt-sixième de son épiscopat, mourut solitaire dans son cachot, vers minuit, le 14 novembre 1861.

Le lendemain matin arrivait de Hué l’ordre de soumettre l’évêque à une torture sévère et de le décapiter. On ne jugea pas utile d’exécuter cette sentence barbare sur un cadavre, et le corps de l’évêque, lié entre quatre bambous dans sa couverture, fut inhumé dans un endroit qu’on ignore.

Deux mois plus tard, les compagnons de l’évêque furent tous condamnés à mort. Les instructions données comportaient aussi l’ordre de déterrer le cadavre de l’évêque et de le jeter au fleuve. Des chrétiens prièrent en secret les soldats de leur prélever quelques ossements du martyr, mais les soldats déclarèrent n’avoir pu tenir leur promesse en raison de l’état de ses restes. Sa barbe, ses cheveux et ses vêtements étaient intacts ; « son corps, dirent-ils, était couché comme s’il eût dormi », ses jambes étaient encore flexibles. Phuong ajouta que le vent faisait voltiger la barbe et les cheveux de l’évêque. Ses vêtements eux-mêmes n’avaient pas souffert d’altération ; l’ensemble de ces faits était d’autant plus étonnant que les bambous qui servaient de cercueil avaient pourri et répandaient une mauvaise odeur.

L’ordre sacrilège fut exécuté, et le cadavre fut jeté dans les flots, en face d’un hameau appelé Phong. On dit que des pêcheurs le retrouvèrent et l’inhumèrent dans un marécage désert, en vertu de cette croyance très forte chez les Annamites qu’enterrer un noyé porte bonheur ; d’autres disent l’avoir vu flotter sur les eaux. Quoi qu’il en soit, cette inestimable relique n’a pu être retrouvée.

La Société des Missions étrangères n’eut garde de laisser dans l’ombre une aussi admirable vie. Dès 1869, la cause de béatification de Mgr Étienne-Théodore Cuenot était présentée en cour de Rome, et, le 13 mai 1878, Léon XIII signait, en faveur d’Étienne-Théodore Cuenot, de Pierre-François Néron (✝ 1860), l’un et l’autre Francs-Comtois, de Jean-Théophane Vénard (✝ 1861), de Jean-Pierre Néel (✝ 1862), tous quatre membres de la Société des Missions étrangères de Paris, et de trente indigènes, prêtres ou laïques des deux sexes, la Commission d’introduction de leur cause, ce qui leur conférait alors le titre de vénérables. Le 13 décembre 1908, Pie X faisait lire en sa présence le décret proclamant que, le martyre constaté, on pouvait en toute sûreté procéder à la béatification de l’évêque de Metellopolis et à celle de trente-trois autres martyrs d’Extrême-Orient, Chine, Annam et Tonkin, dont un martyr de la Cochinchine orientale ; cinq de la Cochinchine septentrionale ; six de la Cochinchine occidentale ; sept du Tonkin occidental ; enfin, quatorze martyrs de Chine, en tête desquels venaient le vénérable François de Capillas, Dominicain (✝ 1648), et un catéchiste indigène, Joseph Tchang (✝ 1815).

La cérémonie de béatification eut lieu à Saint-Pierre le 2 mai 1909.

Le portrait de l’évêque a été conservé. Dans ce vénérable visage, d’une ascétique maigreur qu’une longue barbe frisée ne peut dissimuler, aux pommettes saillantes et osseuses, il n’y a de vivant que les yeux, et leur regard semble percer l’avenir et défier la rage des persécuteurs.

Source : La Bonne Presse, A.P.M

Sources consultées. — Adrien Laünat, Les trente-cinq vénérables Serviteurs de Dieu, Français, Annamites, Chinois, mis à mort pour la foi en Extrême-Orient (Paris, 1907). — [Mgr Ch. Salotti et A.-M. Bianconi], 1 venerabili servi di Dio Stefano Teodoro Cuenot, vescovo, con trentadue compagnie, e Francesco de Capillas (Rome, 1909). — (V. S. B. P., n° 1626.)