Discours au concile Vatican II (éd. par Y. Congar, H. Küng et D. O’Hanlon), Paris, Cerf, 1964, p. 247–263 (sauf les sections I‑III p. 250–254), le 19 novembre 1963.

Vénérables frères,

De nombreux Pères ont demandé avec beaucoup d’insistance que ce Concile expose et proclame clairement le droit de l’homme à la liberté religieuse. Parmi les raisons avancées, il faut mentionner spécialement les quatre suivantes :

1. Raison de vérité : L’Eglise doit enseigner et défendre le droit à la liberté religieuse, car il s’agit de la vérité dont la garde lui a été confiée par le Christ.

2. Raison de défense : L’Eglise ne peut se taire quand, aujourd’hui, près de la moitié de l’humanité se voit privée de la liberté religieuse par un matérialisme athée de différents genres.

3. Raison de cohabitation pacifique : Aujourd’hui, dans tous les pays du monde, des hommes qui adhèrent à différentes religions, ou n’ont aucune religion, sont appelés à vivre en paix dans une unique société humaine ; l’Eglise, par la lumière de la vérité, doit indiquer la voie qui la conduit à cette cohabitation.

4. Raison oecuménique : Un grand nombre de non-catholiques nourrissent de l’aversion envers l’Eglise, ou du moins la soupçonnent d’un certain machiavélisme ; il leur semble, en effet, que nous exigeons le libre exercice de la religion lorsque les catholiques sont en petit nombre dans un pays, mais que nous méprisons et nions cette même liberté religieuse lorsque les catholiques sont majoritaires.

La liberté religieuse est une question si grave dans la société moderne qu’on ne peut l’omettre dans un décret pastoral sur l’oecuménisme. C’est pourquoi nous proposons à vos délibérations ce chapitre V du schéma sur l’oecuménisme.

Le secrétariat pour l’Unité des chrétiens s’est occupé de le préparer avec autant de soin qu’il lui était possible. Mais comme il s’agit d’une question très difficile et d’une très grande importance pour la vie moderne, les auteurs du schéma forment l’espoir que par votre attention et votre sens pastoral vous amenderez le schéma qui vous est proposé maintenant, ou que vous lui donnerez une forme parfaite là où il est imparfait.

L’expression « liberté religieuse » a, dans notre texte, un sens bien déterminé. Il naîtrait une grande confusion dans nos débats si certains Pères lui donnaient un autre sens que celui qui est proposé dans le texte.

- En défendant la liberté religieuse, on n’affirme pas qu’il revient à l’homme de considérer le problème religieux selon son bon vouloir, sans que s’introduise aucune obligation morale, et qu’il peut décider à son gré s’il embrassera ou non une religion (indifférentisme religieux).

- On n’affirme pas que la conscience humaine est libre en ce sens qu’elle ne serait soumise à aucune loi, c’est-à-dire qu’elle serait dégagée de toute obligation envers Dieu (laïcisme).

- On ne dit pas que l’on peut considérer que le vrai et le faux ont les mêmes droits, comme s’il n’y avait aucune norme objective de vérité (relativisme doctrinal).

- On n’admet pas non plus que l’homme ait, en quelque façon, comme un droit à se complaire avec tranquillité dans l’incertitude (pessimisme dilettante).

Si quelqu’un s’obstinait à attribuer à l’expression de « liberté religieuse » l’un de ces sens, il donnerait au texte un sens qui n’est ni dans les mots ni dans notre intention.

Que veut-on entendre dans le texte par « liberté religieuse » ? De façon positive, la liberté religieuse est le droit de la personne humaine au libre exercice de la religion selon les exigences de sa conscience. De façon négative, la liberté religieuse est l’absence de toute contrainte extérieure dans les relations personnelles avec Dieu que revendique la conscience. La liberté religieuse implique l’autonomie de l’homme non pas ab intra, mais ad extra. Ab intra, l’homme n’est pas libre d’obligations dans le domaine des questions religieuses. Ad extra, sa liberté est lésée lorsqu’il ne peut obéir aux exigences de sa conscience en matière religieuse.

Mais alors, deux questions se posent :

1° Tout homme peut-il revendiquer pour lui la liberté religieuse comme un droit sacré que Dieu lui a donné ?

2° Y a‑t-il un devoir pour les autres de reconnaître cette liberté religieuse, et jusqu’à quel point ?

Notre décret étant pastoral entend traiter ce sujet principalement dans un but pratique. Selon la manière du pape Jean XXIII, il s’efforcera d’écarter soigneusement la question de ce monde d’abstractions qui fut si cher au XIXe siècle. Il pose donc la question pour un homme réel, dans sa relation réelle avec les autres hommes, dans la société humaine et dans la société civile d’aujourd’hui.

Pour bien comprendre la doctrine de l’Eglise sur l’extension et les limites du pouvoir civil en matière de liberté religieuse, il est nécessaire d’en retracer brièvement l’histoire. Pardonnez-moi, Vénérables Pères, si je parais abuser de votre patience plus qu’il n’est équitable, mais le secrétariat pour l’Unité des chrétiens est convaincu que bien des difficultés et des confusions pourraient être évitées dans l’examen du schéma si, avant le début de la discussion, un bref exposé rappelait ce que les papes, depuis Pie IX, ont enseigné sur les devoirs des pouvoirs publics en matière religieuse.

Le document principal sur la liberté religieuse est l’encyclique Pacem in terris dans laquelle le pape Jean XXIII développe principalement les deux points de doctrine que voici : 1° Tout d’abord le droit naturel confère à la personne humaine le droit au libre exercice de la religion dans la société, selon les exigences d’une conscience droite, que celle-ci soit dans la vérité ou dans l’erreur ou dans un connaissance insuffisante des choses de la religion (cf. Pacem in Terris, AAS 55, 1963, p. 299). 2°A ce droit correspond alors un devoir pour les autres hommes et pour les pouvoirs publics de reconnaître et de respecter ce droit en sorte que la personne soit préservée dans la société de toute espèce de contrainte (ibid., p. 264, et p. 273–274).

Or, cette doctrine doit être considérée comme le terme actuel d’une évolution aussi bien de l’enseignement sur la dignité de la personne que du souci pastoral de l’Eglise pour la liberté de l’homme.

Cette évolution s’est faite selon une double règle :

1° Règle de continuité. Cet enseignement et ce souci pastoral restent toujours les mêmes et demeurent inchangés. Ces paroles du pape Jean peuvent exprimer l’enseignement de toujours : « La dignité de la personne exige que l’homme jouisse dans son agir de son jugement propre et de la liberté » (ibid., p. 265). Il a des racines très profondes dans l’Écriture qui affirme que l’homme est fait à l’image de Dieu. Le souci pastoral de l’Eglise pour la vraie liberté religieuse y prend son origine.

2° Règle de progrès. Le magistère de l’Eglise adapte, expose et défend cet enseignement comme l’exigent les erreurs qui se répandent, et les nécessités nées de l’évolution de l’homme et de la société. Ce progrès conduit l’Eglise à approfondir sa pensée et à en avoir une vue plus claire.

Une distinction s’établit ainsi sur un double plan, dont l’énoncé le plus net a été donné par Jean XXIII dans l’encyclique Pacem in Terris :

1° Une distinction plus claire entre les positions philosophiques erronées et les mouvements et institutions que ces idéologies font naître ou entretiennent. Si les idéologies doivent toujours être condamnées, les institutions économiques, sociales et civiles qui en proviennent peuvent contenir des éléments positifs et dignes d’approbation.

2° Une distinction plus claire entre les erreurs et les personnes qui sont de bonne foi dans l’erreur. Si l’erreur doit toujours être rejetée, l’homme qui est dans l’erreur « reste toujours un être humain, et ne perd pas sa dignité de personne, à laquelle il faut toujours avoir égard » (ibid., p.299–300) Il faut toujours avoir sous les yeux ces deux règles de continuité et de progrès lorsqu’on lit et interprète les textes du Saint-Siège.

On voit ainsi s’ouvrir une voie à l’interprétation de nombreux textes pontificaux du XIXe siècle, qui parlent de la liberté religieuse en termes tels qu’ils semblent la condamner.

L’exemple le plus manifeste se trouve dans l’encyclique Quanta Cura de Pie IX, où il est dit : « A partir de cette idée tout à fait fausse du gouvernement social (le naturalisme), on ne craint pas de favoriser l’opinion erronée et funeste pour l’Eglise catholique et le salut des âmes, opinion que notre prédécesseur a appelée un « délire », selon laquelle la liberté de conscience et de culte est un droit propre à chacun, que toute société normalement établie doit proclamer et protéger par la loi » (AAS 3, 1867, p. 162).

Comme on le voit, cette liberté de conscience sera condamnée à cause de l’idéologie qu’affirment les tenants du rationalisme, en s’appuyant sur l’idée que la conscience individuelle n’a pas de loi et n’est soumise à aucune norme venant de Dieu (cf. Syllabus, prop. 15, AAS 3, 1867, p. 168). On condamne de même la liberté de culte reposant sur le principe de l’indifférentisme religieux (cf. Syllabus, prop. 15, ibid., p. 170). On condamne enfin la séparation de l’Eglise et de l’Etat lorsqu’on lui donne pour fondement l’opinion des rationalistes sur l’omnicompétence juridique de l’Etat (cf. Syllabus, prop. 39, ibid., p. 172); l’Eglise devrait, selon eux, être incorporée dans l’organisme moniste de l’Etat et être soumise à son autorité suprême.

Pour comprendre exactement ces condamnations, il faut y voir l’enseignement constant de l’Eglise et son souci pastoral de la vraie dignité de la personne et de sa vraie liberté (règle de continuité). En effet, le fondement ultime de la dignité de la personne humaine, c’est l’homme envisagé comme créature de Dieu ; il n’est pas Dieu, mais image de Dieu. De cette dépendance absolue par rapport à Dieu découlent tous les droits et les devoirs de revendiquer pour lui et pour les autres la vraie liberté religieuse. L’homme doit, en effet, subjectivement honorer Dieu selon les directives de sa conscience parce que objectivement sa dépendance par rapport à Dieu est absolue. Si l’homme ne peut en aucune façon être privé par d’autres ou même par les pouvoirs publics, en matière religieuse, du libre exercice de la religion, c’est pour que sa dépendance par rapport à Dieu ne soit pas brisée pour quelque raison que ce soit. En engageant la lutte contre les positions du laïcisme tant philosophique que politique, l’Eglise combattait pour la dignité de la personne et pour sa vraie liberté. Il s’ensuit donc que I’Eglise, selon la règle de continuité, est pleinement en accord avec elle-même, aussi bien jadis que maintenant, malgré le changement des conditions.

Léon XIII a marqué le début de l’évolution doctrinale en faisant plus clairement la distinction entre l’Eglise, peuple de Dieu, et la société civile, peuple temporel et terrestre (cf. Immortale Dei, AAS 18, 1885, p. 166–167 ; il a exposé six fois ailleurs cette doctrine). Il a ainsi ouvert la voie à une nouvelle affirmation de l’autonomie nécessaire et licite qui revient à l’ordre civil et à sa juridiction. Un nouveau pas en avant était alors possible (règle de progrès) pour porter un jugement sur les « libertés modernes ». Ces libertés peuvent être tolérées (cf. Immortale Dei, AAS 18, 1885, p. 174 ; Libertas praestantissimum, AAS 20, 1887, p. 609–610). Cependant, on ne les disait que « tolérées ». La raison en est évidente ; les seuls gouvernements de l’époque qui, en Europe, proclamaient les libertés modernes, y compris la liberté religieuse, puisaient consciemment leur inspiration dans les idéologies laïques. Il y avait donc le danger, et Léon XIII l’a perçu, que les institutions civiles et politiques de ces Etats, imprégnées par le laïcisme, en viennent à des abus qui ne pouvaient pas ne pas être nuisibles à la dignité de la personne et à la vraie liberté. Ce que Léon XIII avait à cœur, et il en est toujours de même pour l’Eglise, selon la règle de continuité, c’est la protection de la personne.

Pie XI a conduit l’évolution doctrinale et pastorale à un nouveau stade, devant le développement du totalitarisme étatique sous ses différentes formes. Le danger n’était plus, comme au XIXe siècle, qu’une fausse idée de la liberté porte atteinte à la dignité de l’homme ; mais il y a cet autre danger que toutes les libertés humaines et civiles risquent maintenant la destruction complète, et en premier lieu la liberté religieuse. C’est pourquoi l’Eglise se mit à exercer à nouveau son œuvre de protection de la liberté et de la dignité humaine qu’elle n’avait jamais abandonnée au cours des siècles. Sa doctrine évoluait en même temps que grandissait son souci pastoral.

Observant fidèlement la règle de continuité, Pie XI maintint l’opposition immuable de l’Eglise au laïcisme antireligieux. « Ce que Pie X a condamné, nous le condamnons aussi. Toutes les fois qu’il y a dans « laïcité » un sens ou un propos hostile et contraire à Dieu et à la religion, ou étranger à Dieu et à la religion, nous la rejetons absolument, et déclarons ouvertement qu’elle doit être rejetée » (Maximam gravissimamque, AAS 16, 1924, p. 10)

Mais Pie XI a suivi aussi la règle de progrès en introduisant une nouvelle distinction qui était de grande importance pour mieux comprendre la doctrine catholique. Il a distingué, en effet, entre « liberté des consciences » et « liberté de conscience ». Il a rejeté cette dernière formule comme « équivoque » parce que utilisée le plus souvent dans le système laïciste pour signifier « l’indépendance absolue de la conscience, ce qui est quelque chose d’absurde pour l’homme créé et racheté par Dieu ». Mais il a reçu la première formule de « liberté des consciences », lorsqu’il a dit « qu’il menait avec joie et fierté le bon combat pour la liberté des consciences » (Non abbiamo bisogno, AAS 23, 1931, p. 301–302).

Pie XI n’a d’ailleurs pas seulement lutté pour la liberté religieuse des fidèles, il a été aussi conduit à montrer plus largement le souci pastoral de l’Eglise. Il s’agissait, en effet, de questions qui concernent l’homme lui-même et non pas seulement le chrétien, s’il est permis de distinguer entre deux réalités qui ne font qu’une. Pie XI a donc fait faire de nouveaux progrès à la doctrine vraiment libérale et chrétienne en enseignant que « l’homme comme personne possède des droits qu’il tient de Dieu et qui doivent demeurer hors de toute dénégation, privation ou entrave de la part de la société » (Mit brennender Sorge, AAS 29, 1937, p. 159). Et il poursuit sans ambiguïté : « Le croyant possède un droit inaliénable à confesser sa foi et à la mettre en pratique selon les moyens convenables. Les lois qui empêchent ou rendent difficiles la confession de la foi et son exercice sont en contradiction avec la loi naturelle » (ibid., p. 160). Bien que ce soit dit de façon générale, cela ne sera récusé par personne qui connaît les conditions de l’époque, et donc le but de ces encycliques.

Partageant profondément le souci pastoral de son prédécesseur, Pie XII a développé et amplifié sa doctrine (règle du progrès). Il n’avait, pourrait-on dire, qu’un seul souci : la personne créée par Dieu, rachetée par le Christ, qui était plongée dans l’angoisse et entourée de dangers de tous côtés.

C’est dans ce contexte d’enseignement et de souci pastoral (règle de continuité) qu’il faut lire le texte qui, sur notre question, est incomparable. Énumérant, en effet, les droits fondamentaux de la personne qui doivent être reconnus et honorés dans toute société bien ordonnée, il a exposé à nouveau l’enseignement de Pie XI, et lui a donné une autorité nouvelle en affirmant « le droit au culte de Dieu public et privé, y compris l’activité religieuse de charité » (Radiomessage du 24 décembre 1942, AAS 35, 1943, p. 19). Le pape ne propose cet enseignement ni comme une simple opinion ni comme une théorie d’école, il en tire, au contraire, les conséquences juridiques, en en faisant le principe selon lequel on peut apposer de justes limites au pouvoir public. Il dit, en effet, ceci : « Protéger les droits inviolables des hommes, et veiller à ce que chacun puisse s’acquitter facilement de ses obligations, est le devoir fondamental de tout pouvoir public » (Radiomessage du 1er juin 1941, AAS 33, 1941, p. 200).

Ici, il faut se rappeler surtout l’enseignement de Pie XII sur les limites de l’Etat en ce qui concerne la répression des erreurs dans la société : « Peut-il se faire que dans des circonstances déterminées, Il (Dieu) ne donne aucun commandement, n’impose aucun devoir, ne donne même aucun droit d’empêcher et de réprimer ce qui est faux et erroné ? Un regard sur la réalité autorise une réponse affirmative. » Après avoir invoqué l’exemple de la Providence divine, il poursuit : « D’où l’affirmation : l’erreur religieuse et morale doit toujours être empêchée quand c’est possible, parce que sa tolérance est, en elle-même, immorale, ne peut valoir dans un sens absolu et inconditionné. D’autre part, même à l’autorité humaine, Dieu n’a pas donné un tel précepte absolu et universel, ni dans le domaine de la foi ni dans celui de la morale. On ne le trouve ni dans la conviction commune des hommes, ni dans la conscience chrétienne, ni dans les sources de la Révélation, ni dans la pratique de l’Eglise » (Ci riesce, AAS 35, 1953, p. 798–799). Cette déclaration (règle de progrès) est de très grande importance pour notre sujet, surtout si l’on se souvient de ce que l’on disait autrefois de la mission de l’Etat.

Au terme de cette évolution historique se place l’encyclique Pacem in terris. Ce texte apparaît comme le fruit de la lente maturation qui s’est faite dans l’Eglise le siècle dernier sous la lumière de l’Esprit-Saint.

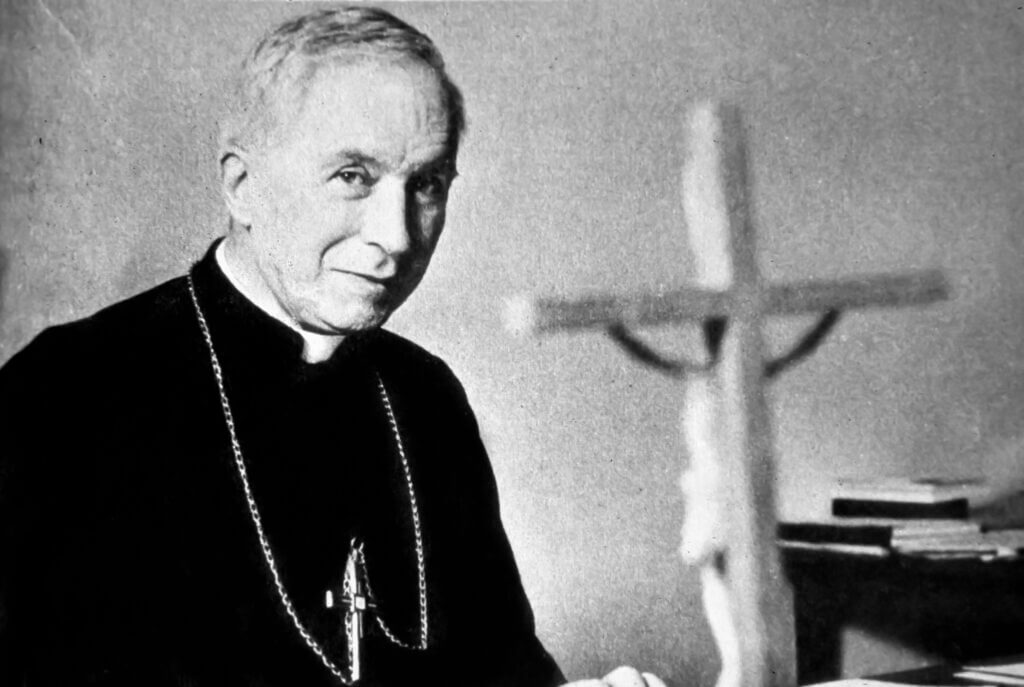

Mgr Émile-Joseph de Smedt, évêque de Bruges [1]

- Émile-Joseph de Smedt, né à Opwijk (Brabant flamand) le 30 octobre 1909 et décédé le 1er octobre 1995 à Bruges (Belgique), était un prêtre belge, d’abord évêque auxiliaire de l’archidiocèse de Malines (1950) puis évêque de Bruges (1952) où il succède à Henricus Lamiroy. De Smedt est consacré évêque le 29 juin 1950 à Malines. Pendant le concile Vatican II, il se signala par des prises de position en faveur d’un rapprochement œcuménique. Dans la crise de Louvain, concernant le statut et l’avenir de l’université catholique de Louvain, il se désolidarisa des autres évêques belges et de la déclaration commune de ceux-ci en 1966 préconisant le maintien de l’unité de l’université. Il déclara plus tard « s’être lourdement trompé » devant un parterre de membres du Boerenbond et préconisa alors ouvertement la scission de l’Alma mater. Cette affirmation provoqua une déchirure dans la conférence épiscopale belge qui mit du temps à se cicatriser.[↩]