Saint-Macaire, le dimanche 2 octobre 2005

L’éducation de vos enfants, comme nous le rappelions l’année dernière, est une ouvre qui nous est commune : ni vous ni nous ne pouvons l’accomplir isolément, a fortiori en opposition ou en concurrence.

Ce qui explique qu’ayant déjà tout dit nous nous retrouvions encore pour améliorer si possible cet accord sur l’essentiel pour le plus grand bien de vos enfants.

Il est vrai que si les principes sur l’éducation, comme tous les principes, sont immuables, non sensibles aux modes mais facteurs de continuité, les circonstances de cette éducation, elles, varient au gré des époques ainsi qu’au gré de nos histoires personnelles. Comme pour beaucoup d’autres choses la spécificité de l’homme, son originalité, consiste à faire coïncider les circonstances particulières de sa vie avec les principes qui les éclairent et qui les inspirent, qui leur donnent leur sens et leur valeur aussi, c’est de la saine casuistique : l’application du principe général à des cas particuliers ! Facile à énoncer, moins facile à mettre en pratique, il y faut un apprentissage et une habitude, fruit justement d’une éducation : éducation de l’intelligence à habituer au vrai, éducation de la volonté à habituer au bien ; – le vrai à discerner, à reconnaître, le bien à aimer et donc à choisir – Cela suppose également un regard précis de chacun sur la vie et sur son sens – sur les rapports, des êtres humains entre eux dans l’espace et dans le temps c’est-à-dire dans l’histoire et dans la société.

Vivons-nous seuls, sans vrai rapport avec les autres ? Les générations se succèdent-elles seulement, sans rapport entre elles ? Même si nous n’y réfléchissons pas volontairement, consciemment et suffisamment, la conception de tout cela nous influence, influence notre vie de façon implicite et explicite. Un aspect sans cesse présent est celui que l’on pourrait appeler celui de la rupture : rupture avec le passé, rupture avec autrui, rupture avec Dieu ; nous sommes, faut-il le rappeler, fils et filles de la Révolution, victimes certes, mais ignorant complètement ce qu’est une vie sociale harmonieuse parce que soumise à l’ordre divin. De ce fait l’homme s’est trouvé isolé, plus seul que jamais parce que la révolution, une et unique, qu’elle soit de 1789, de 1917 ou de 1968 a étendu ses ravages partout, même là où on ne l’attendait pas, c’est-à-dire dans l’Eglise. Et le pauvre être humain se trouve réduit à décider de tout comme un monarque absolu, comme un dieu – puisqu’on l’a libéré de toute sujétion et qu’on lui a fait croire que sa liberté était sans aucune limite. Nous sommes aux antipodes non seulement du monde chrétien mais même du monde antique.

Après d’autres nous pourrions dire qu’un mot résume la qualité essentielle, l’attitude fondamentale de l’homme antique : c’est la piété. Comme d’autres vocables, c’est un terme qu’il faut dépoussiérer et élargir, il ne s’agit pas, on s’en doute, de désigner uniquement un ensemble de gestes ou d’attitudes de dévotion, plus extérieures que profondes et parfois plus matérielles qu’inspirées.

Il s’agit d’une attitude éminemment humaine parce qu’elle manifeste révérence et soumission à ce qui existe et à ses lois, en dehors de nous et en nous, qui nous dépasse, qui ne dépend pas de nous, n’a pas besoin de nous pour être et nous élève vers son auteur.

Piété, l’attitude de Socrate condamné injustement. Socrate, le plus étonnant des hommes de l’antiquité par son amour du vrai, son humilité, son sens de la fidélité à une mission reçue d’en haut qui lui fera sacrifier sa vie et accepter sa condamnation comme il le dira lui-même à ses juges :

« Athéniens, je vous salue bien et je vous aime ! Mais j’obéirai au dieu plutôt qu’à vous : jusqu’à mon dernier souffle et tant que j’en serai capable, ne vous attendez pas que je cesse de philosopher, de vous adresser des recommandations, de faire voir ce qui en est à tel de vous qui, en chaque occasion, se trouvera sur mon chemin, en lui tenant le langage même que j’ai coutume de tenir . (29, d) . de la mort, sauf votre respect, je n’ai cure le moins du monde, tandis que de commettre rien qui soit injuste ou impie, c’est là ce qui fait tout mon souci. » (32, d) (Platon – Apologie de Socrate)

Piété, l’attitude d’Antigone préférant obéir à la loi éternelle des dieux plutôt qu’à la loi humaine au prix de sa propre vie. Si Socrate est un personnage historique que Platon, son disciple, nous fait connaître déjà âgé, célèbre par sa laideur, Antigone est une héroïne de Sophocle. Libre à nous de l’imaginer dans la fleur de sa jeunesse et de sa beauté, à la veille de son mariage, attachée à son pays. Elle est cependant tout aussi indomptable que Socrate et sans peur, face à Créon son oncle, chef de la cité à qui elle répond :

« Je ne croyais pas que tes édits étaient assez puissants pour donner licence à un simple mortel de piétiner les lois que les dieux ont portées hors de tout code et de toute atteinte. Ce n’est pas d’aujourd’hui, d’hier, c’est de toute éternité qu’elles vivent, et nul ne sait où remonte leur origine. Ces lois-là, je n’allais pas me laisser intimider par aucune prétention humaine pour qu’elles me condamnent au tribunal des dieux ! » (Sophocle – Antigone)

Piété, l’attitude d’Enée sauvant son père Anchise des flammes de Troie en l’emportant sur son dos jusqu’aux vaisseaux, et de tant d’autres quoi qu’il en soit de leurs erreurs ou de leurs fautes.

Parce qu’Il se révèle à lui, Dieu éclaire la piété du peuple d’Israël et l’Incarnation du Verbe, rouvrant les écluses de la grâce, permit à cette piété naturelle de devenir surnaturelle.

Piété par laquelle l’homme vécut à sa place et connut quelle était cette place : celle d’un être qui reçoit d’abord et essentiellement tout de Dieu, l’être, la vie, qui reçoit également ce qu’il est de sa famille et de la terre sur laquelle il a vu le jour c’est-à-dire de sa patrie. Constitué radicalement par ce don l’homme est à jamais débiteur, incapable de rendre en justice ce qu’il reçoit, débiteur insolvable, Aristote l’avait déjà indiqué :

« Il est impossible de s’acquitter entièrement dans toutes les circonstances, comme c’est le cas pour les honneurs que nous rendons aux dieux et aux parents. Il est juste que l’obligé rende les services qu’il a reçus : le fils, quoi qu’il fasse, ne s’acquittera jamais des bienfaits dont l’a comblé son père et sa dette subsistera toujours. » (Aristote – Ethique à Nicomaque)

Cette condition débitrice est au point de départ de la réflexion de Maurras sur la civilisation :

« L’individu qui vient au monde dans une « civilisation » trouve incomparablement plus qu’il n’apporte. Une disproportion qu’il faut appeler infinie s’est établie entre la propre valeur de chaque individu et l’accumulation des valeurs au milieu desquelles il surgit. Plus une civilisation prospère et se complique, plus ces dernières valeurs s’accroissent (.). Il suit de là qu’une civilisation a deux supports. Elle est d’abord un capital, elle est ensuite un capital transmis (.). L’individu est accablé par la somme des biens qui ne sont pas de lui et dont cependant il profite dans une mesure plus ou moins étendue. Riche ou pauvre, noble ou manant, il baigne dans une atmosphère qui n’est point de nature brute, mais de nature humaine, qu’il n’a point faite, et qui est la grande ouvre de ses prédécesseurs directs et latéraux, ou plutôt de leur association féconde et de leur utile et juste communauté (.). De tous ces individus, le plus insolvable est sans doute celui qui appartient à la civilisation la plus riche et la plus précieuse (.). (Maurras – Qu’est-ce que la civilisation ?)

Reconnaissant cependant, par devoir et par mouvement spontané, ce n’est pas la stricte justice, puisqu’elle suppose l’égalité, qui présidera à ses devoirs mais la piété :

« La justice implique qu’on rende à autrui ce qui lui est dû et de manière à établir une égalité (.). L’homme ne peut rendre à Dieu rien qu’il ne lui doive : mais jamais il n’égalera sa dette (.). On ne peut davantage rendre aux parents l’équivalent de ce qu’on leur doit. Dans cette situation où la justice est hors de notre portée, la religion définit notre attitude à l’égard de Dieu ; la piété définit notre attitude à l’égard des hommes, elle est une certaine expression de l’amour envers les parents et la patrie. » (Saint Thomas d’Aquin – Somme théologique)

Une attitude humble, pleine de gratitude et d’ouverture, réceptive – joyeuse aussi, remplie d’enthousiasme d’être ainsi l’objet de l’attention de plus grand que soi, au lieu d’en être accablée comme Faust le personnage de Paul Valéry « et je suis excédé d’être une créature », ou comme le démon lui-même jaloux de Dieu jusqu’à préférer l’impossible néant à la dépendance de la créature – car il n’y a pas d’intermédiaire : celui qui n’est pas Dieu est une créature c’est-à-dire il reçoit l’être de lui, il dépend de lui, mais ne lui fait pas concurrence, Dieu est seul à être Dieu. Et si l’orgueil pousse à se vouloir Dieu il n’empêche pas de savoir que c’est impossible comme il est impossible de retourner dans son néant d’origine.

Cependant au début de l’humanité, c’est bien l’argument du tentateur « vous serez comme des dieux » qui conforte la décision de nos premiers parents. Décision qui les plongera dans le malheur en les séparant de Dieu, en les rendant même ennemis de Dieu par le péché, en désorganisant leur nature créée dans l’harmonie et dans la grâce.

Et de génération en génération les hommes héritent de cette nature pécheresse et désharmonisée, résultat dramatique de cette attitude paradoxale de nos premiers parents que la Révolution va quasiment institutionnaliser : se vouloir dieu lorsqu’on n’est qu’un homme. Si bien que nous sommes tous contaminés par les miasmes du comportement révolutionnaire d’autant plus facilement que les sociétés auxquelles nous appartenons – la famille – la société politique – l’Eglise – sont elles-mêmes victimes de la Révolution. Laquelle s’est en quelque sorte « enrichie » au cours des siècles tout particulièrement depuis 1968.

La famille, cette cellule de base de la société, telle que nous pouvons la voir autour de nous, n’est plus que la caricature d’elle-même. Cela remonte loin et Rousseau fut l’artisan de choix de cette révolution :

« La seule habitude qu’on doit laisser prendre à l’enfant est de n’en contracter aucune. préparez de loin le règne de sa liberté. Qu’il ne sache ce que c’est qu’obéissance quand il agit. Posons pour maxime incontestable que les premiers mouvements de la nature sont toujours droits : il n’y a point de perversité originelle dans le cour humain. Qu’il ne sache rien parce que vous le lui avez dit, mais parce qu’il l’a compris lui-même ; qu’il n’apprenne pas par la science, qu’il l’invente. » (Rousseau – Emile)

Loin d’être ce sanctuaire dont parlent les enseignements pontificaux, où le père exerce une autorité reçue de Dieu, où la mère règne par sa douceur et son dévouement, où les enfants font l’apprentissage de la vie dans l’affection mutuelle et l’union en imitant les exemples offerts par leurs parents, la famille, quand elle existe encore, n’est trop souvent qu’une association temporaire où déjà l’intérêt personnel, l’égoïsme, ont introduit l’individualisme. Abusés par des idéologies néfastes les parents prétendent remplacer leur autorité par un copinage de mauvais aloi et sans effet. (Sans parler des erreurs morales qui détruisent dans son fondement même l’institution naturelle et divine de la famille : divorce, concubinage, mariage à l’essai, monoparentalité, avortement, contraception etc.)

Car ces atteintes à la famille ne sont pas sans effet sur nous : la rupture révolutionnaire nous contamine. Ne nous dit-on pas que les temps ont changé, que ce qui était hier ne peut plus être aujourd’hui, que les rapports parents-enfants ont évolué ! Il serait donc dépassé ou mal venu d’exiger des enfants du respect, de la bonne tenue, de la politesse. Comme si ces vertus élémentaires allaient faire disparaître l’affection, l’intimité, la spontanéité. C’est leur absence au contraire qui installe un climat d’impiété, une sorte de révolte latente ou déclarée revendiquant une égalité contre-nature et impossible entre tous les membres de la famille. Rien ne fera jamais que les enfants n’aient pas reçu la vie de leurs parents, et quelque difficile qu’elle puisse être parfois, elle demeurera toujours le bienfait initial dont ils leur sont redevables. Bienfait sur lequel se fonde l’attitude des enfants, de leur naissance à la mort – celle des uns ou celle des autres – attitude qui, bien sûr, se modifiera suivant les périodes de leur vie, passant de l’obéissance pure et simple à une aide souvent très importante suivant les besoins des parents vieillissants, n’excluant pas jugements ou échanges très fructueux lorsque les enfant sont devenus à leur tour des adultes.

Dans le prolongement de la famille et collaborant avec elle, comme nous le rappelions l’année dernière, on trouve l’école. Là encore le constat est tragique : à quelques exceptions près, les élèves n’ont rien à recevoir de leurs maîtres et ne leur doivent ni respect ni reconnaissance, c’est peu dire. Le recours aux anciens, à ceux qui savent par connaissance et par expérience, qui fut le terreau de toutes les civilisations antiques et un élément si important de leur piété est méconnu et refusé a priori. Ce qui est ancien est démodé, désuet, donc sans valeur et sans intérêt – seul ce qui est jeune, ce qui est à la mode parce que contemporain est appréciable et digne de quelque considération.

Savons-nous encore combien les esprits enfantins ont besoin de confiance et de docilité pour apprendre, pour être formés, pour s’ouvrir au vrai ? Le doute, la critique au sujet de leurs maîtres, de leur enseignement, de leurs méthodes ne sont-ils pas une participation à l’impiété contemporaine ? Un germe rongeur introduit dans l’esprit de ceux qui ont tout à apprendre et à recevoir, impuissants qu’ils sont à découvrir le savoir par eux-mêmes ? Et d’autre part cet enseignement lui-même sera formateur dans la mesure où il mettra les jeunes esprits et les jeunes âmes en contact avec les trésors d’humanité que nous offrent les siècles passés : littérature, philosophie, histoire, art.

De même qu’un présent n’existe pas sans passé, l’esprit ne peut véritablement penser sans l’aide de ceux qui l’ont précédé. Si d’une part penser ne consiste pas cependant à se contenter d’apprendre ce qu’ont pensé les autres, d’autre part il n’y a pas à s’imaginer que l’esprit va s’éveiller tout seul et fabriquer tout seul sa propre réflexion. La considération des enseignements passés, antiques, nous montrent les enfants confiés à un maître et apprenant l’Iliade ou l’Odyssée, l’Enéide, les orateurs, les historiens, les philosophes – apprenant c’est-à-dire apprenant par cour mais aussi méditant, ruminant, approfondissant. C’est encore ainsi qu’on procédait au Moyen-Age et, quoi qu’il en soit des variations, durant les siècles qui ont suivi. Les richesses de l’humanité se transmettant ainsi ne se perdaient pas et pouvaient se voir augmentées et enrichies par les meilleurs et les plus doués de chaque génération.

« Dans la philosophie, dans la morale, dans l’art et dans le sens commun, la jeunesse a été regardée, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, comme un âge d’imperfection naturelle et d’imperfection morale (.). Par l’instabilité d’une raison pas encore affermie, le jeune est « cereus in vitium flecti » (« flexible au vice comme cire », Horace Art poétique 163), et sa minorité réclame un régent, un directeur et un maître. Il lui faut en effet une lumière pour reconnaître la destination morale de la vie et un secours pratique pour se transformer et modeler sur l’ordre rationnel l’inclination naturelle de sa personne. Cette conception a été posée au fondement de la pédagogie catholique par tous les grands éducateurs, de Benoît de Nurcie à Ignace de Loyola, de Joseph Calasanz à Jean-Baptiste de la Salle et à Jean Bosco. Le jeune est un sujet en possession de la liberté et doit être formé à exercer sa liberté en telle sorte que, choisissant d’accomplir son devoir (la religion ne donne d’autre but à la vie) il se détermine par lui-même à cet unum pour choisir celui-là même qui lui a donné la liberté. La délicatesse de l’action éducative vient de ce qu’elle a pour objet un être qui est un sujet, et comme fin la perfection de ce sujet. C’est, en somme, une action sur la liberté humaine qui ne la limite pas mais produit la liberté. A cet égard, l’action éducative est une imitation de la causalité divine, qui selon la théorie thomiste, produit l’action libre de l’homme, précisément parce qu’il est libre (.). La jeunesse étant la vie débutante, il faut qu’elle se représente et qu’on lui représente le tout de la vie, et donc le but où les virtualités du débutant doivent s’accomplir, la forme dans laquelle la puissance doit se déployer. La vie est difficile, ou, si l’on préfère, chose sérieuse (.). Que la vie humaine soit combat et fatigue, c’était un lieu commun de l’éducation antique (.). Aujourd’hui, la vie est présentée aux jeunes, d’une manière très irréaliste, comme une joie, en prenant la joie en espérance qui rassérène l’âme en cours de route, in via, pour la pleine joie qui ne lui apporte satisfaction qu’au terme du parcours, in termino. L’âpreté de la vie humaine, plus fréquemment décrite jadis dans les oraisons comme une vallée de larmes, est niée ou dissimulée. Et puisque par cet échange la félicité est présentée comme l’état normal de l’homme, et donc dû à l’homme, l’idéal est de préparer aux jeunes un chemin « une route libre de tout obstacle et barrage » (Purg., XXXIII, 42). Aussi tout obstacle à franchir est-il pris par les jeunes pour une injustice, et la route barrée est-elle regardée non comme une épreuve mais comme un scandale. Les adultes ont répudié l’exercice de l’autorité par le désir de plaire, croyant ne pouvoir être aimés s’ils ne caressent et ne plaisent. L’avertissement du prophète leur convient : « Malheur à celles qui cousent des coussins sur tous les accoudoirs et font des oreillers aux têtes de tout âge » (Ezéchiel, XIII, 18). (Romano Amério – Iota Unum)

Il en est de même pour la terre natale. Ce n’est pas par hasard que nous sommes fils d’un pays puis d’une région, d’une grande puis d’une petite patrie. Avoir ouvert les yeux sur tel ou tel horizon, avoir respiré cet air-là et pas un autre, avoir appris à parler telle ou telle langue, avoir honoré les aïeux qui ont cultivé, défendu, transmis telle terre, c’est cela qui nous a fait ce que nous sommes. C’est cela seul qui en nous façonnant nous permettra d’avoir assez de consistance pour connaître les autres, échanger avec eux, recevoir d’eux.

Nous annoncions aussi que la piété s’exerce à l’égard de Dieu – puisque nous n’avions rien à lui donner en échange de ce qu’Il nous donne. Et parce qu’il s’agit de Dieu notre piété s’appelle alors religion. La vertu de religion se rattache à la vertu de justice parce qu’il est juste de rendre à Dieu ce que nous lui devons, que nous lui devons tout et que nous ne pouvons pas le lui donner. Ainsi l’adorons-nous pour lui rendre l’honneur qu’il mérite, le remercions-nous parce qu’Il nous comble de ses bienfaits et lui obéissons-nous parce qu’il n’est rien de plus juste que d’accomplir sa volonté.

Fils de Dieu en étant fils de l’Eglise nous ne pouvons qu’être affligés devant l’état de cette mère si sainte insultée depuis des années. Nos enfants n’ont pas la vie facile mais elles peuvent avoir la messe, des écoles, des familles organisées dans la résistance, des Congrégations religieuses au sein desquelles réaliser éventuellement leurs vocations et bien d’autres richesses. D’une part cela demande reconnaissance et gratitude et d’autre part fidélité et générosité – on ne peut se contenter de recevoir, il faut donner à son tour, travailler à l’apostolat sans se replier frileusement sur soi.

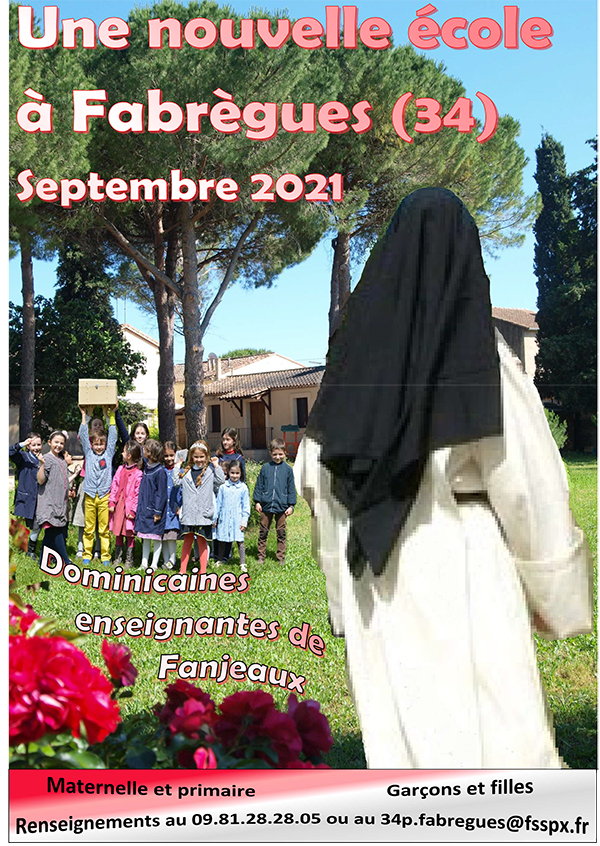

Peut-être est-ce le moment de rappeler à quel point la Providence, il y a trente ans, est venue en aide à nos Mères – dont la décision fut tout entière acte de piété. Acte de piété parce qu’acte de fidélité : comme toute vie la vie religieuse est une tradition, c’est-à-dire une transmission reçue avant d’être une transmission donnée.

Tradition, l’essence même de cette vie consacrée (comme en témoigne l’habit dominicain) de pauvreté, de chasteté, d’obéissance, de cette vie de prière dans sa forme liturgique (messe – bréviaire – rosaire) ou dans sa forme personnelle de contemplation et d’adoration, et dans notre cas, de vie enseignante aussi. Et maintenant c’est à tous ceux qui bénéficient de notre ouvre de la recevoir dans ce même état d’esprit.

En juillet 1975, nous n’étions pas vingt à nous regrouper à la Clarté-Dieu, dans le village de Fanjeaux, venues de plusieurs maisons de notre Congrégation de Toulouse. Nous étions accueillies par une demoiselle qui passait ses vacances dans le village et y conduisait l’été quelques-uns des enfants auxquelles elle faisait la classe durant l’année scolaire dans la région parisienne. Des connaissances communes nous avaient mises en contact et l’affaire s’était conclue nous permettant d’avoir un toit sur la tête. Il y avait déjà un an que l’intervention des évêques de France et d’autorités romaines avaient fait déposer Mère Anne-Marie alors Mère Générale, que la Congrégation était gouvernée par une « administratrice apostolique » aidée de deux assistantes, nommées directement par Rome en attendant que se tienne enfin le Chapitre Général.

Un premier départ de Sours favorisé par Mère Anne-Marie avait eu lieu vers Brignoles et l’on voyait bien que rien n’était réglé. Nous avons dû faire beaucoup de démarches pour tenter d’obtenir de rester fidèles, à notre vie religieuse, à notre vie enseignante, à l’Eglise, toutes se sont soldées par des refus. Et aucun évêque n’a accepté de nous recevoir dans son diocèse surtout après avoir consulté l’archevêque de Toulouse. Mais tout était si grave que nous n’avons plus eu qu’à partir, à recommencer à zéro avec une petite maison et une quarantaine d’élèves dont les parents nous ont fait confiance, nous ont aidées, nous ont encouragées. Ainsi avons-nous pu rester en habit, continuer à dire l’office en latin, assister à la messe de Saint Pie V, maintenir un enseignement littéraire et traditionnel et très vite le nombre des élèves a grandi, très vite il a fallu chercher à déménager, très vite aussi les vocations nous ont rejointes et il a fallu songer à ouvrir d’autres maisons puisque les familles nous réclamaient : Saint-Macaire, Romagne, Cressia pour remplacer Unieux mis à notre disposition durant quelques années par Monseigneur Lefèbvre, Saint-Manvieu, Post Falls au Nord-Ouest des U.S.A. puis Kernabat, il y huit ans déjà. De dix-neuf Sours au départ nous nous retrouvons plus de cent cinquante, sans compter onze Sours au ciel.

A l’enseignement s’est ajoutée la gestion complète de la maison : cuisine, ménage, buanderie, etc.

A l’éducation des filles s’est ajoutée un moment celle des garçons, pour commencer les frères de nos élèves (maisons louées dans le village de Fanjeaux, La Clarté-Dieu prêtée après déménagement au Cammazou) puis quelques autres avant que Monseigneur Lefèbvre cédant à nos instances n’acquière la propriété des Carmes pour y installer l’école Saint-Joseph prise en charge progressivement par la Fraternité Saint-Pie X (la première génération de terminales a reçu son cours de Philosophie d’une de nos Sours se rendant chaque jour à l’école des garçons – et ils sont plusieurs à avoir suivi 9°, 8°, 7°, 6° ou 5° avec nos Sours.

On a du mal, des dizaines d’années plus tard, à réaliser ce qu’a été cette période de révolution et de persécution où l’on était mis au ban de l’Eglise : nous avons vu les instituts religieux frappés d’un vent de folie. Ce sont les habits qui sont en principe simplifiés mais pour la plupart supprimés, ce sont les couvents ou grandes maisons qui sont vendus et les Sours vont vivre à trois ou quatre en appartement, c’est le bréviaire qui est remplacé par « Prière du temps présent », c’est le latin qui est remplacé par les langues vernaculaires, le Grégorien par des chansonnettes. C’est la confession qui est remplacée par des « cérémonies pénitentielles », la messe par des eucharisties concélébrées, le catéchisme, par le Fonds Obligatoire en 1967 et Pierres Vivantes en 1982. C’est l’Ecriture Sainte qui est traduite de façon erronée. Puis c’est la nouvelle messe fabriquée conjointement par des catholiques et des protestants, l’intercommunion – on ne sait où cela va s’arrêter et de fait cela ne s’est pas encore arrêté. Mais il y a eu des réactions et la Tradition a pris de l’extension : il y a des structures et surtout, surtout la messe a été sauvée.

« Pendant le Concile, un moine bénédictin rentrant d’Indochine me donnait, après quelques jours seulement à Rome, son impression ou ses intuitions : – on est passé du théocentrisme à un anthropocentrisme – Cela s’appelle, n’est-ce pas ? une révolution copernicienne – L’homme, désormais au centre, n’est même pas l’homme de la loi naturelle. C’est, au contraire, celui de la primauté de l’action sur la contemplation. Et ce sont les calculs démocratiques prenant le pas sur la révélation divine, le pastoral devenu plus précieux que le dogmatique, le sociologique l’emportant sur le religieux, le monde comptant davantage que le ciel. Telle est la « crise de l’Eglise », telle est, d’abord dans l’Eglise, la « déchristianisation générale ». » (Jean Madiran – La Révolution copernicienne dans l’Eglise)

Nos enfants mesurent-elles à quel point elles sont des rescapées, à quel point elles peuvent être reconnaissantes à la Providence qui leur a gardé les canaux de la Grâce et de la Foi ? à leurs familles ? à leurs maîtres ? Parfois on en doute – et certaines se comportent de façon absolument inconsciente. On dira qu’on ne peut en faire le reproche à des enfants, il est sûr pourtant, qu’on peut – et qu’on doit – leur donner un sens sérieux de la vie, l’enjeu est trop grave : il ne s’agit pas moins que du trésor de la Foi et de celui de l’Eternité.

Sans doute l’habitude du sérieux, du recueillement, de l’action de grâce, du sens de l’éternité est-il tout à la fois fruit et générateur de cette piété que nous évoquons.

Nous vivons depuis longtemps déjà dans un monde auquel le mot « merci » écorche la bouche et, sans doute est-ce trop peu de dire cela, car si ce mot n’arrive pas à être exprimé c’est que le fond de l’être lui-même est en révolte et en refus et que la revendication orgueilleuse irritée par l’envie multiforme l’emporte sur tout autre sentiment.

Ne serait-il pas regrettable que vos enfants si gâtées par la Providence (pour savoir encore où est la lumière dans un tel monde de ténèbres, le vrai au sein de telles erreurs et le bien au milieu de tant de maux) ne soient pas à la hauteur de ce qui leur est offert ! que l’influence du monde l’emporte en elles sur celle de la grâce et que l’impiété étouffe la piété qui germe en elle comme une plante de choix ?

N’est-elle pas comme ce talent de l’Evangile que le maître leur a confié, et nous a confié, à faire fructifier ? Il n’y a ensuite qu’une joie à attendre, celle de la parole du maître ouvrant sa porte pour l’éternité en disant « c’est bien bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. »

Mais ici-bas, d’abord, la piété doit inciter à la reconnaissance plus encore en action qu’en parole. Bien sûr il est important de savoir l’exprimer cette reconnaissance, ce qui suppose la prise de conscience du bienfait reçu, et nous n’apprendrons jamais assez à nos enfants à le faire – (ce n’est pas par convention qu’on écrit à ses professeurs, à sa parenté, c’est une façon d’exprimer qu’on sait ce que l’on a reçu et à qui on le doit). Mais la véritable preuve de cette reconnaissance se trouve dans le comportement, dans la générosité, dans le besoin de transmettre et de répandre ce que l’on a eu la grâce de recevoir : tout ce sens du vrai, du bien, du beau dont nous parlions en commençant.

Ce sens auquel nos élèves sont si facilement sensibles lorsqu’elles sont ouvertes et dociles à l’enseignement qui leur est dispensé. Qu’on en juge en écoutant ce devoir d’une élève de Philosophie de l’une de nos maisons. Le sujet était :

« L’homme qui sait qu’il va mourir, et qui pourtant affronte le destin « parce qu’il est beau d’agir ainsi », voilà le type le plus pur du héros grec. Il vaut la peine qu’on l’admire. » A la lecture de ces mots du Père Festugière se présente immédiatement à votre esprit le souvenir d’un héros antique, lequel ? Présentez-le (ou évoquez-le) au moment où il doit choisir entre vivre et mourir.

« Hector « au casque étincelant » descend par les belles rues vers sa maison, havre de paix dans la fureur des combats, où il sait trouver l’épouse « qu’il a payée de si riches présents », Andromaque « aux bras blancs », et avec elle, son fils, que les Troyens nomment Astyanax, car il succèdera à son père comme chef et protecteur de Troie. Mais l’épouse irréprochable n’est pas là. Dès l’aurore aux doigts de rose, elle est montée sur le rempart, tant elle craint pour son époux.

La voici, resplendissante dans le soleil, qui vient vers lui, pleurant et riant, et avec elle, son fils, porté par sa nourrice « à la belle ceinture ».

Que le malheur semble loin d’eux, tandis qu’ils s’enlacent ! Que la fureur des combats, les cris, le carnage et la mort paraissent soudain silencieux devant cet amour qui les comble ! Mais déjà les dieux sont jaloux de ce bonheur, et « la cruelle Junon » veut la mort de Troie et de tout ce qui y vit. Cependant, un instant, le doux sourire d’Andromaque et sa tendre présence avaient dissipé le nuage sombre du Destin. » .

Non, ne fais ni de ton fils un orphelin, ni de ta femme une veuve. » Tendre et douloureux cri de l’épouse blessée qui ravive la peine « du magnanime Hector » qui voit déjà Hadès lui faire signe tandis que la Parque tranche le fil, et alors qu’il tient contre lui sa jeune épouse, la vie. Peut-il l’abandonner ? Son amour peut-il y renoncer ? Ou même, la priver de lui ? Et ce fils, cet enfant, qui ne connaîtra que les larmes de sa mère. Est-ce possible, qu’un si grand sacrifice puisse être demandé à un humain ?

Non, c’est impossible, il était si heureux, il y a un instant, qu’il ne peut pas mourir, qu’il ne peut se séparer d’elle, ni elle de lui. Ira-t-il mourir pour une cause perdue d’avance ? Les Achéens aux bonnes jambières sont aux portes sacrées de Troie. Faut-il abandonner cette épouse fidèle qu’il aime par-dessus tout à leur rage cruelle ? Ah, oui, que la terre d’un tombeau le recouvre avant d’entendre ses cris et ses pleurs, et avant de la voir traînée en servage parce qu’elle aura perdu « l’homme entre tous capable d’écarter (d’elle) le jour de la servitude ».

Mais le char du soleil qui continue de monter jette un rayon de sa lumière sur le casque posé à terre, et l’éclat du bronze vient frapper l’oil du magnanime Hector qui regarde, un instant, le métal étincelant et l’aigrette pourpre qui le surmonte. Et de même Andromaque dont les yeux s’embuent de larmes qui viennent, une à une se loger dans les plis de sa robe.

Oui, la mort est toujours présente, mais la mort au combat, auréolée de gloire, celle qui incline doucement l’aigrette, au rythme de la brise, « la seule mort qui soit digne d’un héros » comme lui a‑t-on dit, enfant, et comme il voulait le dire à son fils. Mais cette mort reste tout de même la mort, la mort funeste et douloureuse qui a déjà fait fléchir les genoux de tant de guerriers, tant de héros à la forte lance qui sont tombés sous les murs de Troie, ou devant les tentes des fils des Achéens.

Comment peut-on demander à un homme d’abandonner ce qu’il aime, ce qu’il chérit plus que tout, pour l’inconnu ? Quoiqu’en disent les hommes sages, les demeures d’Hadès n’auront jamais l’éclat du sourire d’une jeune épouse auprès de laquelle la vie est douce et agréable après la fièvre ardente des combats.

Mais sera-t-il dit que le vaillant Hector aura su préférer une vie indigne à une mort glorieuse ? La mort de Patrocle lui vaut la haine d’Achille aimé de Zeus, sera-t-il dit qu’il aura fui la colère du fils de Pélée ?

La mort qui fléchit les genoux terrifie les hommes, mais une vie indigne, la mort de son honneur, de son caractère héroïque terrifie certes plus le Priamide.

« La gloire est une seconde vie, une éternité terrestre pour le héros qui sait la mériter » lui avait-on dit quand, tout jeune, il apprenait à manier l’épée meurtrière et la forte lance.

Oui, il saura la garder cette gloire acquise au combat tueur d’hommes, il sera digne de son sang et de son rang. La veuve inconsolable n’aura pas à rougir quand on dira : « Voici la femme d’Hector, celui qui est mort alors qu’on se battait devant Ilion ».

Que les dieux bénissent son fils ! Que l’on puisse dire, en le voyant à l’ouvre : « Il est encore plus grand que son père » et que sa mère se réjouisse de ses exploits.

Andromaque le regarde avec un rire en pleurs.

N’est-il pas étrange que tout son être de guerrier tienne tant à cet être si fragile qui, tout droit, s’accroche encore à lui dans l’étreinte d’un dernier adieu ? Ah ! « soutenir le plus absolu des baisers » . et partir, vite, en se cachant confondu, dans des yeux débordants de larmes silencieuses, avec la poussière du sol, et l’or du ciel. »

L’enjeu est d’importance.

Comme le dit Gustave Thibon :

« Tout ce qu’on reproche aux valeurs permanentes – d’emprisonner l’homme, de mutiler son destin, de barrer son avenir, etc. – on le retrouve, sous une forme dégradée et infiniment plus oppressive, dans les nouvelles valeurs qu’on substitue aux principes éternels. L’évanouissement de l’homme suit la divinisation de l’homme comme l’incendie se résout en cendres. »

Par l’enseignement, par l’éducation, puissent nos enfants continuer à marcher sur le chemin de la piété et de la sagesse.

« Cette sagesse qui fondée sur la connaissance des invariants de la nature et de la destinée, nous invite à un nouveau dépassement – celui qui nous conduit du « Dieu des philosophes et des savants », auteur de la nature et présent dans son ouvre, au « Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob », auteur de la grâce et présent dans la solitude des cours. C’est dans ce sens que Simone Weil disait que l’étude est vaine si elle ne se prolonge pas en prière. A cette lumière, les invariants de la création que nous découvre la culture apparaissent comme des signaux vers l’incréé : ce sont des balises jalonnant un terrain d’envol qui se prolonge dans le ciel. » (Gustave Thibon)

Mère Marie-Geneviève Rivière, Prieure Générale