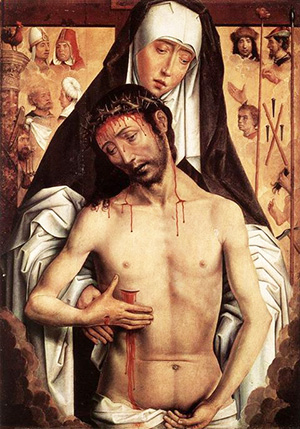

Les larmes de la Mère des Douleurs remplissent l’Ecriture et débordent sur tous les siècles. Toutes les mères, toutes les veuves, toutes les vierges qui pleurent n’ajoutent rien à cette effusion surabondante qui suffirait pour laver les cœurs de dix mille mondes désespérés. Tous les blessés, tous les dénués et tous les opprimés, toute cette procession douloureuse qui encombre les atroces chemins de la vie, tiennent à l’aise dans les plis traînants du manteau d’azur de Notre-Dame des Sept-Douleurs. Toutes les fois que quelqu’un éclate de pleurs, dans le milieu de la foule ou dans la solitude, c’est elle-même qui pleure, parce que toutes les larmes lui appartiennent en sa qualité d’Impératrice de la Béatitude et de l’Amour. Les larmes de Marie sont le Sang même de Jésus-Christ, répandu d’une autre manière, comme sa compassion fut une sorte de crucifiement intérieur pour l’Humanité sainte de son Fils. Les larmes de Marie et le Sang de Jésus sont la double effusion d’un même cœur et l’on peut dire que la compassion de la Sainte Vierge était la Passion sous sa forme la plus terrible. C’est ce qu’expriment ces paroles adressées à sainte Brigitte : » L’affliction du Christ était mon affliction parce que son cœur était mon cœur ; car comme Adam et Eve ont vendu le monde pour une seule pomme, mon Fils et moi, nous avons racheté ce monde avec un seul Cœur. »

Les larmes sont un legs de la Mère des Douleurs, legs tellement redoutable qu’on ne peut le dissiper dans les vaines affections du monde sans se rendre coupable d’une sorte de sacrilège. Sainte Rose de Lima disait que nos larmes sont à Dieu et que quiconque les verse sans songer à lui, les lui vole. Elle sont à Dieu et à celle qui a donné à Dieu la chair et le sang de son Humanité. Si saint Ambroise, se souvenant de Monique, appelle Augustin » le Fils de si grandes larmes ; filius tantarum lacrymarum « , à quelle profondeur ne faut-il pas entendre que nous sommes fils des Larmes de la Créature d’exception qui a reçu l’incomparable privilège, en tant que Mère de Dieu, d’offrir au Père éternel une réparation suffisante pour le crime sans nom ni mesure qui servit à Jésus à accomplir la rédemption du monde ? Quand sainte Monique pleurait sur les égarements du futur docteur de la grâce, ses larmes étaient comme un fleuve de gloire qui portait son fils incrédule dans ses bras infatigablement étendus à l’Auteur de la Grâce. Mais cependant, elle n’avait que ses larmes à offrir et c’était la conversion de ce seul fils qu’elle avait en vue. Quand Marie pleure sur nous, ses Larmes sont un véritable déluge universel du Sang divin, dont elle est la Dispensatrice souveraine, et cette effusion est en même temps la plus parfaite de toutes les oblations. Comme elle est la seule Mère selon la Grâce qui ait le pouvoir de le faire adorer à l’innombrable multitude de ses autres enfants par la seule vertu de ses larmes.

Les larmes de la Sainte Vierge ne sont mentionnées dans l’Evangile qu’une seule fois, lorsqu’elle prononce sa quatrième parole, après avoir retrouvé son Fils. Et c’est elle-même qui en parle à ce moment-là. Ailleurs, les évangélistes disent simplement que Jésus pleura, et cela doit nous suffire pour deviner ce que faisait sa Mère. Saint Bernardin de Sienne dit que la douleur de la Sainte Vierge a été si grande que si elle était divisée et partagée entre toutes les créatures capables de souffrir, celles-ci périraient à l’instant. Or, si l’on tient compte de la prodigieuse illumination de cette âme remplie de l’Esprit-Saint pour qui les choses futures avaient sans doute une réalité actuelle et sensible, il faut entendre cette affirmation, non seulement du Vendredi Saint, mais encore de tous les instants de sa vie, depuis la salutation de l’archange jusqu’à sa mort.

Les larmes de la Sainte Vierge ne sont mentionnées dans l’Evangile qu’une seule fois, lorsqu’elle prononce sa quatrième parole, après avoir retrouvé son Fils. Et c’est elle-même qui en parle à ce moment-là. Ailleurs, les évangélistes disent simplement que Jésus pleura, et cela doit nous suffire pour deviner ce que faisait sa Mère. Saint Bernardin de Sienne dit que la douleur de la Sainte Vierge a été si grande que si elle était divisée et partagée entre toutes les créatures capables de souffrir, celles-ci périraient à l’instant. Or, si l’on tient compte de la prodigieuse illumination de cette âme remplie de l’Esprit-Saint pour qui les choses futures avaient sans doute une réalité actuelle et sensible, il faut entendre cette affirmation, non seulement du Vendredi Saint, mais encore de tous les instants de sa vie, depuis la salutation de l’archange jusqu’à sa mort.

Lorsque la Sainte Famille, repoussée de toutes les portes de Bethléem, s’en allait chercher un refuge dans cette caverne sauvage où devait se lever le Soleil du monde, les larmes de Marie marquèrent le seuil de ces demeures inhospitalières qui n’avaient pas de place pour accueillir la misère de Dieu. Ces larmes sorties du même Cœur que le Sang du Verbe incarné furent un signe de colère divine pour les misérables habitants de ce désert de cœurs. Elles durent ronger le granit et le sol à des profondeurs épouvantables, et il ne fallut rien moins que le sang innocent de tous les nouveau-nés pour en apaiser la fureur et pour en effacer la trace.

Plus tard, pendant la Fuite en Egypte, quand Jésus enfant prenait possession de l’immense monde obscur de la gentilité représenté par » cette terre d’angoisse « , il était porté dans les bras de sa Mère qui préludait ainsi aux conquêtes de sa domination future. La longue route de ces pauvres pèlerins et les lieux pleins d’idoles où ils s’arrêtèrent furent arrosés de beaucoup de larmes silencieuses qui coulaient le long des joues de la Vierge sans tache et tombaient sur le sol comme une semence, après avoir roulé sur les membres de l’Enfant divin. Deux cents ans après, cette même Egypte, devenue patrie des tribulations volontaires, se remplissait de ces sublimes anachorètes qui furent, après les martyrs, la plus splendide floraison du catholicisme.

Le mystère des trois jours d’absence étant arrivé, Marie parcourt les rues et les places de Jérusalem à la recherche de son Enfant perdu. La recherche dure trois jours en compagnie de l’homme extraordinaire que les saints ont appelé l’ombre du Père éternel. Ils pleurent tous les deux, et, cette fois, leurs larmes sont attestées par elle-même qui parle si rarement. Ils cherchent de tous côtés, ils interrogent les passants, riches on pauvres, vertueux ou criminels, moqueurs ou compatissants. Qu’on se représente cet interrogatoire unique de tous les habitants d’une ville indifférente ou affairée par la Mère des Vivants à la recherche du Verbe de Dieu. Ces trois jours d’absence qui furent le troisième glaive de Marie et que quelques écrivains catholiques regardent comme le plus douloureux de tous, méritent qu’on y pense profondément. Il est bon de remarquer que cette Mère incomparable, dans l’impuissance absolue de découvrir son Fils avant le terme mystérieux et incertain pour elle des trois jours, et connaissant d’ailleurs par la plénitude de son illumination prophétique les détails les plus affreux de la Passion, dut principalement porter ses recherches sur la future Voie douloureuse où elle savait que son Amour serait un jour foulé aux pieds de la plus cruelle et de la plus vile populace. C’est là, sans doute, qu’elle répandit ses larmes les plus amères, préparant ainsi le sol pour d’autres effusions à venir dans un temps où personne ne chercherait plus le Verbe de Dieu dans Jérusalem. L’éternité seule pourra donner à la conscience humaine la vraie mesure de ce fait d’une telle Mère cherchant un tel Fils dans une ville si étrangement prédestinée.

C’est bien autre chose qu’à Bethléem où du moins Marie ne cherchait qu’un abri pour enfanter la Lumière ? Ici, elle cherche la Lumière absente avec l’étonnante incertitude d’avoir mérité cet abandon et l’évidence supérieure de l’inutilité parfaite de ses recherches, si ce soupçon déchirant est réellement fondé. Dans le premier cas, la dureté de cœur des habitants de Bethléem est une espèce de prodige humain qui regarde tous les pécheurs et qui démasque soudainement les abîmes de la nature de l’homme déchu ; dans le second cas, l’apparente cruauté de Jésus pour sa Mère est un mystère divin qui la regarde seule, une sorte de préparation ineffable, par la pratique d’une transcendante humiliation, aux abandons terribles d’un avenir de sang et d’agonie. Dans ces deux circonstances évangéliques, ce qu’il y a d’extérieur et de sensible pour nous, c’est toujours l’effusion d’un même cœur immense et brisé qui ne se contente pas d’avoir donné la vie au Soleil de justice, mais qui voudrait encore lui faire un océan de larmes amoureuses où il pût se coucher avec splendeur.

Léon Bloy, in Le Symbolisme de l’Apparition, Paris, Mercure de France, 1925.