Le 2 avril dernier, le Dicastère pour la Doctrine de la Foi signait la Déclaration Dignitas infinita (DI), explicitement approuvée par le pape François. L’affirmation centrale du document apparaît dès la première ligne : « Une infinie dignité, inaliénablement fondée dans son être même, appartient à chaque personne humaine, en toutes circonstances et dans quelque état ou situation qu’elle se trouve » (DI 1).

Laissée à elle-même, une telle affirmation prêterait à rire, si elle n’avait pour enjeu l’honneur de Dieu. Alors que Dieu seul est infiniment bon et infiniment aimable, voici que désormais l’homme prétend s’ériger comme infiniment digne, « en toutes circonstances et dans quelque état ou situation où il se trouve ». À l’appui d’une telle prétention, Dignitas infinita affirme que Dieu « aime infiniment chaque être humain et […] lui accorde par cet amour une dignité infinie » (DI 6). Voici donc l’homme infiniment aimable, puisque Dieu l’aime infiniment, et donc infiniment digne… L’homme semblable à Dieu « en son être même », et ce « en toutes circonstances et dans quelque état ou situation où il se trouve » : ce n’est pas sans rappeler les paroles d’un certain séducteur dans le premier jardin (Gn 3, 4) …

Pourtant, certaines intentions du document sont on ne peut meilleures. Il entend dénoncer, entre autres, une « liberté isolée et individualiste, qui prétend imposer comme “droits” certains désirs et penchants subjectifs » (DI 25), et donc protéger l’enfant à naître (DI 47), les malades en fin de vie (DI 51) et les handicapés (DI 53) face à ces prétendus “droits”, ou encore s’opposer à la gestation pour autrui (DI 48) et à la théorie du genre (DI 56–59).

Fallait-il donc, pour défendre ces points élémentaires de la loi naturelle, en arriver à diviniser l’homme, à faire de sa dignité un absolu intangible qui servirait de principe à tout agir humain ? C’est pourtant là l’ultime écueil du personnalisme dit « chrétien », clairement assumé par Dignitas infinita (DI 13).

Le contexte de Dignitas infinita

Le personnalisme

Comment donc un texte émanant du Vatican, basé sur certaines intentions louables, en vient-il à faire de l’Homme un autre Dieu, de sa dignité une réalité infinie ?

C’est depuis Vatican II et sa déclaration Dignitatis humanæ sur la liberté religieuse que le thème de la dignité humaine est devenu central. Aux yeux des novateurs, il s’agit de trouver le fondement d’une morale universelle qui soit admis par tous, croyants et incroyants, et qui puisse ainsi servir de socle à une fraternité universelle. Nous avons dit ailleurs combien cette quête de fraternité universelle ici-bas était une utopie vouée à la perdition, combien elle n’était en rien la paix apportée par le Christ [1]. Mais du Christ, signe de contradiction (Lc 2, 34), pierre d’achoppement et rocher de scandale (Romains 9, 32–33 ; 1 Pierre 2, 7–8), ces novateurs ne veulent pas. Assoiffés de fraternité universelle, ils cherchent donc un autre fondement à leur folie, et pensent l’avoir trouvé dans la dignité de l’homme : « Il faut admettre comme un principe de base fondamental que la valeur de la dignité humaine est le bien le plus grand à poursuivre dans l’ordre moral.[2] » C’est précisément dans cette perspective que se situe le document Dignitas infinita : « Ce n’est qu’en reconnaissant la dignité de toute personne humaine que nous pouvons faire revivre entre tous une aspiration mondiale à la fraternité » (DI n° 6).

Qu’est-ce donc que cette dignité à leurs yeux ? Pour ces héritiers lointains de Descartes et de Kant, l’être humain est initialement un homme seul, entouré d’un monde étranger. La confrontation avec le monde extérieur, le monde des « choses », lui fait découvrir que pour sa part, il ne se réduit pas à une « chose », mais qu’il est une « personne » ; non pas seulement un « objet », mais un « sujet ». Il découvre ainsi sa « subjectivité », plus noble qu’une simple « chose ». Là naît sa dignité : il ne doit jamais être traité comme un « objet », mais comme un « sujet » qui transcende le monde matériel. Telle est la perspective de Dignitas infinita : les hommes ont « en eux une valeur qui dépasse les choses matérielles et les circonstances, et qui exige qu’on les traite autrement » (DI 6) ; « L’humanité a une qualité spécifique qui fait qu’elle n’est pas réductible à la pure matérialité » (DI 11). Et c’est ainsi que « le terme de dignité est principalement utilisé pour souligner le caractère unique de la personne humaine, incommensurable avec les autres êtres de l’univers » (DI 14). Mais en rester là serait insuffisant aux yeux des novateurs, sous peine d’enfermer l’homme dans sa solitude, et donc dans son individualisme. Rien ne serait plus contraire au souhait de fraternité universelle. Il faut donc compléter la « subjectivité » par « l’intersubjectivité » (DI 13). Qu’est-ce à dire ? L’« homme sujet », découvrant en autrui un « autre lui-même » transcendant tout autant que lui le monde extérieur, découvre qu’il ne sera véritablement lui-même qu’en étant « relationnel ». Autrement-dit, il ne s’épanouit que dans le don désintéressé de soi-même, « l’autre n’étant jamais considéré comme un moyen [comme « chose »], mais toujours comme une fin [une personne transcendante] ».

L’homme n’y est plus considéré comme faisant partie d’un tout harmonieux, l’univers.

Telle est, en un mot, la perspective personnaliste [3]. L’homme n’y est plus considéré comme faisant partie d’un tout harmonieux, l’univers. Le mot renvoie en effet à un principe d’unité harmonisant la diversité des êtres, à savoir Dieu qui créa toutes choses avec mesure, nombre et poids (Sagesse 11, 20). Il renvoie à un ordre qui précède l’homme, plus grand que l’homme, dans lequel l’homme est inséré depuis le premier instant de son existence et auquel il doit harmoniser sa conduite s’il veut vivre en homme. Ce regard, dit « objectif », est insupportable au personnaliste, car il détrône l’homme. Il empêche tout simplement de prôner la dignité infinie de l’homme, d’affirmer que « tout sur terre doit être ordonné à l’homme comme à son centre et à son sommet » [4]. Aussi Dignitatis infinita rejette explicitement ce regard, avec pour seul motif que selon cette « perception », « nous sommes encore loin d’une pensée capable de fonder le respect de la dignité de tout être humain, en toutes circonstances » (DI 10).

Un personnalisme « chrétien » ?

Ce personnalisme, d’un pessimisme et d’une tristesse infinie pour qui y réfléchit, le voici donc assumé par ces novateurs aujourd’hui en poste au Vatican ; non seulement assumé, mais encore renforcé ! Ils détournent en effet la Révélation, pour la mettre au profit de cette vision ô combien limitée de l’homme. Plusieurs arguments sont alors utilisés.

Ils s’appuient tout d’abord sur le fait que Dieu a créé l’homme à son image (Genèse 1, 26 ; cf. DI 11). Or, disent-ils, Dieu est communion de personnes ; c’est donc que l’homme, créé dans la dignité de personne, est fait pour la communion interpersonnelle, pour « l’intersubjectivité ». Ces apparences d’évidence cachent un sophisme monumental. S’il est clair que l’homme, doué d’intelligence et de volonté, répond à la définition de « personne », il est tout aussi clair que l’homme n’est pas créé en vue de « l’intersubjectivité » simpliciter : toute relation personnelle n’épanouit pas l’homme, loin s’en faut. Ève en fit la triste expérience dans le premier jardin en établissant une relation avec le démon qui, lui-aussi, répond à la définition de « personne » … Dieu n’a donc pas créé l’homme pour une « intersubjectivité » indéterminée, mais pour qu’il entre, de par son élévation surnaturelle, en communion avec les trois personnes divines, sans quoi il mourra de mort (Genèse 2, 17). Autrement dit, l’homme est fait pour Dieu, auquel il accède par Notre Seigneur Jésus-Christ. Telle est sa finalité. Et loin d’unir les hommes en une utopique fraternité universelle, cette finalité les divise, selon qu’ils la vivent ou non : Qui n’est pas avec moi est contre moi (Matthieu 12, 30). Une telle division traverse tous les temps, jusqu’à cette division ultime et définitive que le Christ juge opèrera à la fin des temps, lorsqu’Il dira, à l’entrée de la Cité céleste : Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d’avoir droit à l’arbre de vie, afin d’entrer dans la ville par les portes ; mais dehors les chiens, les magiciens, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime le mensonge et s’y adonne (Apocalypse 22, 14–15). Nous sommes bien loin de l’infinie dignité humaine, devant être respectée « en toutes circonstances et dans quelque état ou situation qu’elle se trouve » (DI 1) …

Les novateurs prétendent encore que « le Christ, par son incarnation, s’est en quelque sorte uni à tout homme » [5]. Or, disent-ils, « en s’unissant en quelque sorte à tout être humain par son incarnation, Jésus-Christ a confirmé que tout être humain possède une dignité inestimable, par le simple fait d’appartenir à la même communauté humaine » (DI 18). Refusant de distinguer l’ordre naturel et l’ordre surnaturel, ils affirment ainsi que le Christ est présent en toute personne (DI 18), que « tous les êtres humains [sont] créés à l’image et à la ressemblance de Dieu et recréés dans le Fils fait homme » (DI 21). Dire que tous les hommes sont « recréés dans le Fils » – autrement dit restaurés dans l’ordre de la grâce – est tellement faux que même Dignitas infinita en éprouve un malaise, et se voit obligé d’ajouter une note pour indiquer que « le Christ a donné aux baptisés une nouvelle dignité, celle de “fils de Dieu” ». Ces deux propositions sont simplement incompatibles. Soit tous les hommes sont recréés dans le Christ, soit seuls les baptisés. Tenir les deux relève du contradictoire. Dignitas infinita n’en a cure, et ne retient dans le corps de son texte que la première proposition, car elle seule accorde une nouvelle dimension à la dignité de tout homme. C’est dire le sérieux de l’argumentaire…

Soit tous les hommes sont recréés dans le Christ, soit seuls les baptisés. Tenir les deux relève du contradictoire.

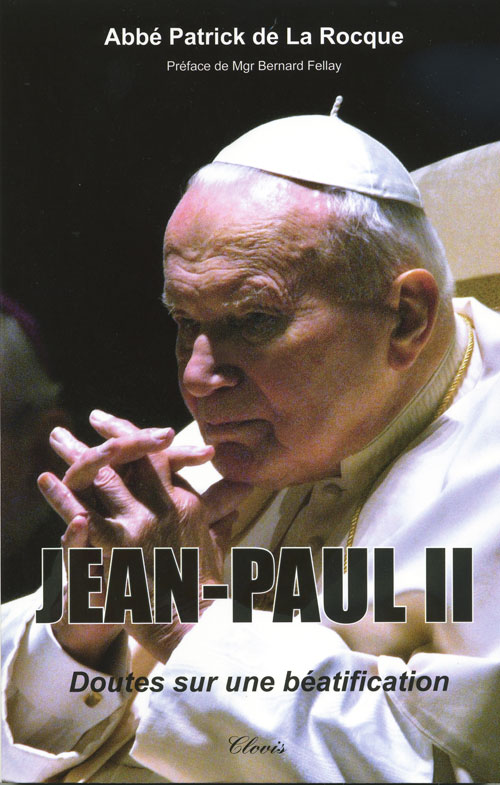

Un troisième argument est plus outrancier encore. Il n’hésite pas à affirmer que Dieu aime infiniment l’homme, ce qui lui confère une dignité infinie. En cet argument, Dignitas infinita (DI 6) ne fait que reprendre Jean-Paul II, lui-même cité par le pape François. Mais il est faux d’affirmer que Dieu aime l’homme infiniment. C’est dans le Christ seul, vrai Dieu et vrai homme, que le Père a mis toutes ses complaisances (Matthieu 17, 5), parce que lui seul est infiniment aimable. Quant aux autres hommes, Dieu a simplement ajouté, en désignant le Christ : Écoutez-le (ibid.). Certes, Dieu a tant aimé le monde qu’Il lui a donné son Fils (Jean 3, 16). Mais cet amour infini n’a pas pour fondement l’amabilité infinie de l’homme (Dieu seul est infiniment aimable !), mais l’infinité de Dieu miséricordieux [6]. Aussi cet amour divin manifeste-t-il combien Dieu est infiniment digne qu’on lui rende grâce toujours et partout (Préface de la messe), et non pas « l’infinie dignité de l’homme […] en toutes circonstances » (DI 1). De ce dernier homme, le même passage de saint Jean dit tout autre chose : il mentionne sa misère mortifère, que seul le Christ peut guérir ! Dieu a tant aimé le monde qu’Il lui a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle (Jean 3, 16). De plus, cet amour infiniment miséricordieux de Dieu, loin de fonder une fraternité universelle, opère une division entre les hommes, comme le souligne saint Jean au même endroit : Celui qui croit en lui n’est pas jugé ; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Or voici quel est le jugement : c’est que la lumière est venue dans le monde, et que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal, hait la lumière […] Mais celui qui accomplit la vérité, vient à la lumière (Jean 3, 18–21).

La spécificité de Dignitas infinita

Trame de fond de Dignitas infinita, ce personnalisme soi-disant chrétien n’est pas une nouveauté dans les documents récents émanant du Vatican, loin s’en faut. La spécificité du document présent se situe ailleurs, dans le rapport qu’il établit entre la dignité ontologique et la dignité morale de l’homme.

Dignité ontologique et dignité morale

Quelle est donc cette distinction, classique, entre la dignité ontologique et la dignité morale de l’homme ? Si la première relève de l’être, la seconde concerne l’agir. En son œuvre de création, Dieu a donné aux choses créées plus ou moins d’être, d’où une hiérarchie entre eux. Sous cet aspect, il est clair que la pierre a moins d’être que l’animal, l’animal moins que l’homme, l’homme moins que l’ange, et l’ange infiniment moins que Dieu. La pierre a donc moins de dignité d’être (ontologique) que l’animal, l’animal moins que l’homme, l’homme moins que l’ange, et l’ange infiniment moins que Dieu [7]. Quant à la dignité morale, elle relève de l’agir humain : on dira par exemple qu’il est indigne d’une mère d’abandonner son enfant, mais que le berger qui n’a pas abandonné ses brebis face au loup s’est comporté dignement.

S’interroger sur le rapport existant entre ces deux aspects de la dignité humaine réclame d’élucider le pourquoi de cette distinction. Si l’être divin est pleinement accompli (“parfait” au sens de “parachevé”), et ce de toute éternité, tel n’est pas le cas de l’être humain : il est en devenir, en un devenir qu’il lui revient d’accomplir. La Révélation le souligne lorsque, selon nombre d’exégètes reprenant en cela des pères tels que saint Irénée et Origène, la Genèse dit que l’homme a été créé à l’image de Dieu en guise de ressemblance (Gn 1, 27) [8]. Ainsi donc, l’homme a été créé avec un être inachevé, mais finalisé (dimension ontologique), l’obtention de cette finalité ayant été confiée à son agir libre (dimension morale). L’homme a été créé pour que, de par le Christ, soit restaurée et grandisse en lui sa ressemblance avec Dieu. Cet accomplissement de son être lui a été confié, et là se situe sa liberté : Au commencement il a créé l’homme, et il l’a laissé dans la main de son conseil : “Si tu le veux, tu garderas les commandements ; être fidèle dépend de ton bon plaisir. Il a mis devant toi le feu et l’eau, du côté que tu voudras tu peux étendre la main”. Devant les hommes sont la vie et la mort ; ce qu’il aura choisi lui sera donné (Ecclésiastique 15, 14–17).

Ainsi donc, la dignité ontologique est à la dignité morale ce que l’être inachevé est au devenir. Or, si l’on entend par agir moral le devenir humain en tant qu’il est libre, il faut dire que ces deux aspects de la dignité humaine, bien que distinguables, ne sont pas séparables. En effet, l’agir détermine l’être, en tant qu’il est inachevé ; on doit donc dire que la dignité morale épanouit ou atrophie la dignité ontologique de l’être humain. Tel est l’enseignement de saint Thomas d’Aquin, appuyé sur l’Écriture : « Par le péché l’homme s’écarte de l’ordre prescrit par la raison ; c’est pourquoi il déchoit de la dignité humaine qui consiste à naître libre et à exister pour soi ; il tombe ainsi dans la servitude qui est celle des bêtes, de telle sorte que l’on peut disposer de lui selon qu’il est utile aux autres, selon le Psaume (49, 21) : L’homme, dans son orgueil ne l’a pas compris ; il est descendu au rang des bêtes ; il leur est devenu semblable » [9].

Un être est d’autant plus digne qu’il participe à l’être divin, d’autant moins digne qu’il en est éloigné ; que ce soit par son être ou son agir.

Ultimement, la dignité ontologique comme la dignité morale trouvent leur source – commune – non en elles-mêmes, mais dans le rapport qu’elles entretiennent avec la fin de l’homme, qui est Dieu. Cette fin, inscrite dans la nature même de l’homme, est encore celle qui dirige l’agir humain et permet d’en juger. Un être est d’autant plus digne qu’il participe à l’être divin, d’autant moins digne qu’il en est éloigné ; que ce soit par son être ou son agir. Or, si l’être naturel de l’homme a une certaine dignité en ce que, de par sa dimension rationnelle et libre, il est une première image de Dieu – image réelle mais inachevée – l’agir surnaturel par lequel l’homme se conforme au Christ le rend beaucoup plus digne. À l’inverse, son agir mauvais l’éloigne de sa ressemblance avec Dieu, et lui fait perdre d’autant sa dignité. Aussi doit-on affirmer, avec l’enseignement catholique de toujours, que « si l’intelligence adhère à des opinions fausses, si la volonté choisit le mal et s’y attache, ni l’une ni l’autre n’atteint sa perfection, toutes deux déchoient de leur dignité native et se corrompent [10] ».

La dignité morale, « sacrement » de la dignité ontologique ?

Pour sa part, Dignitatis infinita rejette catégoriquement cet enseignement. Il ne peut en être autrement, puisque son personnalisme refuse de considérer l’homme comme finalisé, sinon par lui-même : « Chaque être humain est voulu par Dieu pour lui-même » (DI 11). Chaque homme est donc, en son être même, « infiniment sacré » (DI 65) car déjà aimé de Dieu et ce de manière irrévocable ; aussi cette dignité ontologique doit-elle être considérée comme « irrévocable » (DI 22), « digne d’un respect inconditionnel » (DI 24), demeurant « en toutes circonstances » (DI 1, 7, 8, 10, 16, 24, 33, 34, 64). Pourtant, rien n’est plus contraire à ces utopies que l’agir même de Dieu à l’endroit de l’homme, comme le rappelle l’allégorie de la vigne rapportée par Isaïe, de cette vigne qui symbolise la maison d’Israël : Mon bien-aimé avait une vigne, sur un coteau fertile. Il en remua le sol, il en ôta les pierres, il la planta de ceps exquis. Il bâtit une tour au milieu, et il y creusa aussi un pressoir. Voilà le don de Dieu, qui fonde la dignité ontologique. Mais cet être ainsi reçu est finalisé : Il attendait qu’elle donnât des raisins, mais elle donna du verjus. Voici apparaître le conflit entre la dignité ontologique (ce que Dieu a créé) et l’indignité morale (ce qu’Israël a fait), indignité morale soulignée avec insistance par le texte sacré : Et maintenant, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, jugez, je vous prie, entre moi et entre ma vigne ! Qu’y avait-il à faire de plus à ma vigne, que je n’aie pas fait pour elle ? Pourquoi, ai-je attendu qu’elle donnât des raisins, et n’a-t-elle donné que du verjus ? Vient alors la décision divine, le jugement droit : Et maintenant, je vous ferai connaître ce que je vais faire à ma vigne : j’arracherai sa haie, et elle sera broutée ; j’abattrai sa clôture, et elle sera foulée aux pieds. J’en ferai un désert ; et elle ne sera plus taillée, ni cultivée ; les ronces et les épines y croîtront, et je commanderai aux nuées de ne plus laisser tomber la pluie sur elle (Isaïe 5, 1–6). Non, la dignité ontologique, indûment supposée « infiniment sacrée » et « digne d’un respect inconditionnel en toutes circonstances », n’est pas la règle ultime de la conduite divine, qui regarde à la dignité morale. Ainsi doit-il donc en être de la conduite humaine, si elle entend correspondre au dessein divin.

Certes, le document rappelle que « l’image de Dieu est confiée à la liberté de l’être humain afin que, sous la direction de l’Esprit, sa ressemblance avec Dieu grandisse et que chacun puisse atteindre sa dignité la plus haute » (DI 22). Rien que de très catholique en cette phrase. Mais voilà ! Le texte précise aussitôt en quel sens il l’entend : « Chaque personne est en effet appelée à manifester sur le plan existentiel et moral la portée ontologique de sa dignité » (ibid.). Autrement dit, la dignité morale ne fait que manifester dans le monde existentiel la dignité ontologique, qui elle relève du monde transcendantal ; il la manifeste, ou non, sans la modifier en rien cependant ! S’il y a accroissement de la dignité, ce n’est pas dans l’être, mais seulement dans le paraître, dans la « manifestation ». L’idée est récurrente dans le document (cf. DI 13 par exemple). Autrement dit, le plus grand criminel comme le plus grand saint gardent aux yeux de Dieu la même dignité fondamentale et inaliénable, et ne se différencient que dans le domaine du paraître : le premier obscurcit la dignité humaine aux yeux des hommes, tandis que le second la manifeste… Voici donc la dignité morale considérée comme simple « sacrement » – au sens moderne du terme – de la dignité ontologique, c’est-à-dire comme manifestation accidentelle, dans le monde visible et changeant, d’une dignité ontologique transcendantale qui elle relève du monde immuable de l’être.

Dignitas infinita à la lumière du protestantisme

Telle est l’immense nouveauté de Dignitas infinita. Elle n’est pas sans rappeler certaines thèses passées… et condamnées ! Arc-bouté sur le salut par la foi seule, Luther avait nié la nécessité des œuvres, qui pour lui ne pouvaient être que mauvaises. Autrement dit, il décorrélait l’être de l’agir : l’agir (mauvais) ne déterminait plus l’être (bon, en tant que prédestiné). Mais affirmer que l’agir humain est toujours mauvais est difficilement tenable. Aussi les protestants en vinrent-ils à affirmer la possibilité d’œuvres bonnes, mais tout en gardant la décorrélation entre la foi et les œuvres, l’agir ne modifiant pas l’être, autrement dit n’étant plus un « devenir ». À leur sens, « les bonnes œuvres découlent de la foi, comme les fruits de l’arbre, sans qu’elles puissent conférer à l’homme le moindre mérite [11] », c’est-à-dire sans qu’elles puissent accomplir progressivement l’être surnaturel. Or cette thèse fut condamnée par le concile de Trente, comme contraire à la foi catholique : « Si quelqu’un dit que la justice reçue ne se conserve pas et même ne s’accroît pas devant Dieu par les bonnes œuvres, mais que ces œuvres ne sont que le fruit et le signe de la justification obtenue et non pas aussi la cause de son accroissement : qu’il soit anathème » (Dz 1574).

Revenons à l’affirmation de Dignitas infinita : elle ne diffère guère de la thèse protestante. Lorsque le document romain affirme que le comportement bon ou mauvais de l’homme (sa dignité ou indignité morale) ne modifie en rien sa dignité ontologique qui ne peut croître ni diminuer vu qu’elle est infinie, lorsqu’il affirme que l’agir moral ne fait que manifester ou obscurcir dans le domaine existentiel une dignité ontologique intangible, il affirme finalement que l’agir bon (la dignité morale) n’est qu’une conséquence heureuse de la dignité ontologique, laquelle est considérée comme accomplie et infinie. L’agir n’y est donc plus considéré que comme une conséquence de l’être, sans nullement déterminer ce dernier, sans nullement accroître ou diminuer la dignité ontologique ; en un mot, l’agir n’est plus un « devenir ». C’est là toute l’erreur protestante.

On comprend que les tenants de ces thèses aiment à penser que l’enfer est vide.

Une différence apparaît cependant avec les thèses protestantes, que Dignitas infinita pousse plus avant. Si chez les protestants l’être ne pouvait évoluer car déjà accompli dès l’origine, cet être en question restait d’ordre surnaturel (le salut) et était accompli non en l’homme, mais en Dieu : tel est le principe de la prédestination protestante. Pour le personnalisme moderne, il en va autrement. L’être considéré comme accompli (sans devenir) est l’être même de l’homme, sa dignité transcendantale inhérente au fait d’être une personne. Aussi, si la prédestination est pour le protestant aléatoire en ce qu’elle dépend du libre choix de Dieu, l’infinie dignité de l’homme est quant à elle universelle pour Dignitas infinita, puisqu’elle est celle de « tout homme ». On comprend que les tenants de ces thèses aiment à penser que l’enfer est vide : « Il me plaît à penser que l’enfer est vide », disait il y a peu le pape François sur des média de grande écoute [12] …

En son discours clôturant le concile Vatican II, le Pape Paul VI apostrophait le monde moderne : « La religion du Dieu qui s’est fait homme s’est rencontrée avec la religion (car c’en est une) de l’homme qui se fait Dieu. Qu’est-il arrivé ? Un choc, une lutte, un anathème ? Cela pouvait arriver ; mais cela n’a pas eu lieu. La vieille histoire du Samaritain a été le modèle de la spiritualité du Concile. Une sympathie sans bornes l’a envahi tout entier. […] sachez reconnaître notre nouvel humanisme : nous aussi, nous plus que quiconque, nous avons le culte de l’homme [13] ». Avec soixante ans de recul, cette parole a pris tout son sens. Voici l’homme désormais déclaré « infiniment aimé de Dieu », et donc infiniment aimable ; infiniment aimable, et donc infiniment digne. Voici l’homme déclaré Dieu, en son être même. Dignitas infinita n’est donc finalement que la terrible conclusion du nouvel humanisme officiellement introduit par Vatican II. Pour que l’homme redevienne homme, et qu’ainsi Dieu redevienne Dieu, il faudra donc commencer par abandonner à tout jamais ce terrible personnalisme. Pour l’heure, le Vatican en est loin.

- Cf. Lou Pescadou n° 198 de février 2020 : La fausse paix des mous.[↩]

- Commission de Théologie Internationale, Dignité et droits de la personne humaine publié en 1983, n° 3.2.2.[↩]

- À l’ « intersubjectivité » personnaliste, le pape François a ajouté ce que nous pourrions appeler une « interconnectivité » avec le reste de la création, incitant au respect non seulement d’autrui, mais encore de la Maison commune, de la Terre mère. Là se situe l’écologie intégrale du pape François. Dignitas infinita la reprend brièvement à son compte : « Il appartient à la dignité de l’être humain de prendre soin de l’environnement, en tenant compte en particulier de cette écologie humaine qui préserve son existence même » (DI 28).[↩]

- Vatican II, Gaudium et Spes 12, 1[↩]

- Gaudium et Spes 22, 2[↩]

- C’est ce qui distingue l’amour de bienveillance et l’amour de dilection : l’amour de dilection porte sur un être aimable, sur le bien déjà présent en lui, tandis que l’amour de bienveillance s’enracine non dans la bonté de l’être aimé (qui souvent n’existe pas encore), mais dans la bonté de celui qui aime. Cet amour de bienveillance est tout à l’honneur non de l’être aimé, mais de celui qui aime ainsi.[↩]

- Ce constat manifeste à lui seul une carence grave du personnalisme : sous prétexte que l’homme a plus de dignité d’être que l’animal ou que la pierre, Dignitas infinita lui accorde une dignité « infinie », oubliant combien son être est limité, inférieur à celui de l’ange et infiniment plus encore à Dieu.[↩]

- Ce regard n’est pas absent de Dignitatis infinita, qui le souligne explicitement (DI 22) [↩]

- 2–2, q. 64, art. 2, ad 3um[↩]

- Léon XIII, encyclique Immortale Dei du 1er novembre 1885, dans Paix Intérieure des Nations, ed. Solesmes, n°149.[↩]

- Frédéric Lichtenberger, Encyclopédie des sciences religieuses, t. IX, p. 90, article « Mérite ».[↩]

- Pape François, émission Che tempo che fa avec le journaliste Fabio Fazio sur la chaîne italienne Nove, diffusée le dimanche 14 janvier 2024.[↩]

- Paul VI, discours du 07/12/1965, lors de la clôture solennelle du concile Vatican II.[↩]