Entre le XVIIe et le XIXe siècle, des communautés chrétiennes ont subsisté dans un pays hostile, avant d’accueillir enfin de nouveaux missionnaires.

Les 80 ans du bombardement nucléaire de 1945 ont remis Hiroshima et Nagasaki au centre de l’attention. C’est l’occasion de rappeler que cette dernière fut historiquement liée à la diffusion du catholicisme au Japon : c’est sur cette île de Kyushu que saint François-Xavier avait été le premier missionnaire à débarquer en 1549. Les Jésuites, bientôt aidés des Franciscains, avaient poursuivi l’évangélisation. En 1597, une première vague de persécutions avait fait vingt-six martyrs à Nagasaki, qui n’en devint pas moins la « petite Rome » du Japon une fois le calme revenu : une cathédrale construite en 1602, plus de quarante mille fidèles. Mais à partir de 1614, l’empereur décida de fermer totalement le pays aux influences étrangères. Les missionnaires furent expulsés, les chrétiens pourchassés, des centaines subirent le martyre, certains apostasièrent.

Ce n’est qu’au XIXe siècle que, sous la pression américaine, le Japon autorise la présence d’Occidentaux sur son sol, avec des limites drastiques et l’interdiction de tout apostolat envers les Japonais. La Société des Missions étrangères de Paris envoie aussitôt des prêtres à Nagasaki, où les Pères Petitjean et Laucaigne construisent une église, officiellement pour les Occidentaux présents dans la ville. Quelques semaines après, le 17 mars 1865, les missionnaires ont la surprise d’être abordés par des Japonais qui se déclarent chrétiens. Depuis deux cents ans, ils se transmettent la foi clandestinement, échappant par divers subterfuges aux enquêtes du pouvoir. S’ils n’ont plus de prêtres depuis longtemps, ils continuent de donner le baptême et d’enseigner les principales vérités de foi. Les missionnaires, en quittant le pays, les avaient mis en garde contre les prédicateurs protestants et leur avaient donné trois critères pour reconnaître des prêtres catholiques : ils obéiraient au Pape, vénèreraient la sainte Vierge et ne seraient pas mariés…

Cet épisode touchant de la vie de l’Eglise a été repris par nombre de publications catholiques, comme un exemple extraordinaire de fidélité à la Foi, notamment le père Hünermann dans son Histoire des Missions. Il constitue l’un des rares cas de maintien durable de la vie chrétienne en l’absence de prêtres, et en plein contexte de persécution, si bien que certains considèrent ce modèle de vie chrétienne comme un pis-aller envisageable dans notre XXIe siècle déchristianisé.

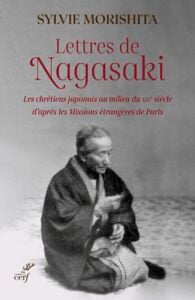

Mme Sylvie Morishita, Docteur en théologie de l’université de Strasbourg, a publié en 2024 un recueil des lettres dans lesquelles les missionnaires de Nagasaki rendent compte de leur apostolat entre 1865 et 1867. Ces documents font apparaître la joie des Pères, et le travail qu’ils accomplissent, toujours clandestinement, pour retrouver une à une les communautés de chrétiens survivant dans des villages reculés ou de petites îles. Les missionnaires sont émerveillés par le soin pris pour transmettre et protéger les éléments essentiels de la foi. « Dans la plupart des villages il y a trois principaux chefs en activité. 1° le chef de la prière : celui-là sait lire et écrire. C’est lui qui préside aux prières du dimanche, lui qui se rend près des mourants pour leur suggérer des actes de contrition et faire la recommandation de l’âme, etc. 2° les baptiseurs : parmi ces derniers il y a le baptiseur en retraite, c’est-à-dire qui a exercé ses fonctions pendant dix ans, le baptiseur en activité et le baptiseur élève ; ce dernier doit être élève cinq ans durant, avant de devenir baptiseur en règle…[1] » Ce système a permis de préserver les formules malgré la rareté des écrits, évidemment pourchassés et détruits par l’administration. Et le Père Petitjean affirme, au départ, que les chrétiens cachés qu’il rencontre sont « instruits comme les catholiques de France dans nos campagnes, comprennent assez bien le mystère de la sainte Trinité, de l’incarnation, la rédemption, le ciel, le Purgatoire, l’Enfer etc.[2] »

Toutefois, les missionnaires rencontrent aussi de graves difficultés :

- La formule du baptême a parfois subi des transformations au fil des années, certains mots latins sont mal prononcés ou omis, si bien que les missionnaires examinent les usages un par un et concluent parfois à l’invalidité : « 17 octobre. Les baptiseurs de Furisato, un gros village également tout chrétien, ou mieux qui se croit chrétien, car le baptême y est administré invalidement. Leur formule ne renferme pas l’invocation du Saint-Esprit…[3] »

- Tous les Japonais doivent suivre certaines pratiques bouddhistes, comme le soin des morts et la vénération des « tablettes des ancêtres ». Les missionnaires observent « une teinte de paganisme que malheureusement la crainte et le temps ont mêlée aux traditions chrétiennes qu’ils ont reçues de leurs pères[4] ». Ils hésitent à conseiller aux fidèles de s’en abstenir car cela les exposerait à des peines civiles.

- L’usage du divorce, bien que rare, s’est parfois insinué dans les communautés chrétiennes : les Pères se retrouvent avec des cas difficiles de remariés qu’ils ne peuvent admettre aux sacrements[5].

- Les communautés chrétiennes ne se connaissent pas entre elles et sont très méfiantes, il est souvent ardu, de les identifier même pour d’autres Japonais [6].

- Un certain nombre de groupes de « chrétiens » ont perdu le sens des prières qu’ils récitent et ne veulent pas se mêler aux autres groupes qu’ils accusent d’infidélité [7]. Quelques-uns subsistent encore aujourd’hui.

C’est pourquoi seuls quelques milliers de « chrétiens cachés » pourront rejoindre l’Eglise à la fin du XIXe siècle, alors que les Jésuites estimaient le nombre de leurs fidèles à près de 400 000 avant la grande persécution.

Il apparaît donc que des communautés chrétiennes sans prêtres, isolées les unes des autres, surveillées par des autorités hostiles, privées d’accès aux sources de la foi, peuvent subsister pendant des générations. Toutefois, sans rien retirer au labeur des missionnaires ni à l’héroïsme de ces chrétiens persécutés, il convient plutôt de parler de survie que de vie chrétienne.

Sylvie Morishita, Lettres de Nagasaki, Les chrétiens japonais au milieu du XIXe siècle d’après les Missions étrangères de Paris, Cerf, 2024. 345 pages, 26€.