En 1988, lorsque Mgr Lefebvre eut sacré quatre évêques, Rome réagit aussitôt par un document, Ecclesia Dei, où il est affirmé : « C’est pourquoi une telle désobéissance, qui constitue en elle-même un véritable refus de la primauté de l’évêque de Rome, constitue un acte schismatique » [1]. Le texte explicitait un peu plus loin cette pensée : « Personne ne peut rester fidèle à la Tradition en rompant le lien ecclésial avec celui à qui le Christ, en la personne de l’apôtre Pierre, a confié le ministère de l’unité dans son Église » [2].

Epouvantées par ce prétendu schisme, les communautés dites désormais Ecclesia Dei sont nées. Le même document l’atteste. « A tous ces fidèles catholiques qui se sentent attachés à certaines formes liturgiques […], je désire aussi manifester ma volonté […] de leur faciliter la communion ecclésiale… » [3]. Et un peu plus loin : « Une commission est instituée […] dans le but de faciliter la communion ecclésiale des prêtres, des séminaristes… » [4].

Lorsqu’en 2009 fut décidée par Rome la levée des excommunications, le texte réaffirmait l’existence du schisme : « Ce don de paix, […], veut aussi être un signe pour promouvoir l’unité dans la charité de l’Église universelle et arriver à supprimer le scandale de la division. On souhaite que ce pas soit suivi de la réalisation rapide de la pleine communion avec l’Église de toute la FSSPX… » [5]. La suspens a divinis était maintenue.

Cette étiquette de schismatique a servi d’épouvantail pour beaucoup. Aujourd’hui encore, il n’est pas rare d’entendre que ceux qui résistent toujours aux autorités officielles ont une attitude schismatique, qu’il y a un risque de s’ériger en petite église et par là de se couper définitivement de Rome sous prétexte de refuser de se soumettre à ces mêmes autorités officielles. Une telle résistance serait-elle donc vraiment schismatique ? [6]

Notion de société

L’Église catholique est une société. Certes surnaturelle. Mais véritable société cependant, puisque toute réalité surnaturelle trouve son point d’ancrage sur une réalité naturelle. Rappelons donc pour commencer quelques vérités philosophiques.

Une société, n’est pas une sphère indéfinissable dans laquelle on rentrerait ou sortirait à son aise. Elle n’est pas une nébuleuse qui existerait par elle-même, qui serait constituée dans son être et achevée une fois constituée, tel un homme, un arbre, un animal, une planète. Les êtres sus-nommés sont composés de parties qui forment le tout (les feuilles de l’arbre, les organes du corps, etc.) et n’existent pas individuellement en dehors de ce tout ou cet être. C’est ce que l’on appelle un tout substantiel.

La société n’est pas un tout substantiel, pour cette raison que les parties ou les membres de la société ont une existence et une certaine autonomie en dehors du tout constitué par la société. Une famille, une entreprise, ne cessent pas d’exister en dehors de la société politique. On dit alors qu’il s’agit d’un tout d’ordre parce que les parties sont réunies pour agir ensemble tout en gardant leur autonomie. Un tout d’ordre, c’est un tout d’action, c’est une réalité sans cesse mouvante.

La société n’est donc pas la simple juxtaposition de ses membres. C’est bien plutôt une réalité qui se définit par les actes des parties qui la composent. Par exemple, une famille n’est pas le simple assemblage d’un homme, d’une femme et d’enfants. Ce qui définit la famille, c’est l’agir commun de toutes ces personnes qui prennent part à la vie familiale et qui gardent en même temps leur existence autonome. Une société se définit et se réalise par la collaboration subordonnée de ses membres.

On appartient donc à une société quand on prend part à la vie même de cette société, qu’on y contribue par ses actions. Impossible donc de définir la société (et ici l’Église) sans les actes qui sont posés par ses membres. En ce sens, il est impossible de dire que l’Église (comme toute société) est une réalité figée. C’est une réalité qu’il faut sans cesse entretenir par les actions coordonnées et subordonnées des individus qui la composent. C’est cela que l’on appelle un tout d’action ou un tout d’ordre.

L’exemple le plus saisissant est celui de l’orchestre. Un orchestre n’existe pas sans ses musiciens qui le composent. Et l’œuvre d’art exécutée manifeste que l’orchestre est un tout d’ordre, un tout d’action.

L’unité de la société

Malgré les nombreux membres qui composent une société, malgré les actions multiples et variées qui la définissent, on parle cependant de la société au singulier. C’est dire que ce qui définit la société, ce n’est pas tant la multiplicité de ceux qui la composent que l’unité qui en résulte.

Qu’est-ce à dire ? Dans un orchestre, pour reprendre cet exemple plus clair, on trouve plusieurs instrumentistes. Le violoniste, le flûtiste, le trompettiste et bien d’autres encore, ont une partie musicale différentes. Malgré ces différences (et grâce à elles), il est pourtant possible de réaliser une belle œuvre musicale. Cette beauté résulte non seulement de l’action commune de ces musiciens, mais aussi de la collaboration unifiée de chacune de leurs parties.

Ainsi, la société se définit-elle par l’unification de ces membres, c’est-à-dire l’unité réalisée dans l’action.

Tout comme un corps est composé [7] de ses différents membres et organes, ainsi la société est la composition de ses membres, en même temps qu’elle en est l’unité. Mais comme il s’agit d’un tout d’ordre ou d’action, et non d’un tout substantiel, l’unité qui en résulte est beaucoup plus fragile dans la mesure où les sociétés intermédiaires et les membres même de la société gardent une certaine autonomie.

Cette unité est donc une collaboration. Étymologiquement cela signifie que c’est un travail commun, ce qui n’est pas le cas du tout substantiel. Un tout substantiel, un minéral ou un homme par exemple, est un être comme figé dans sa nature. Tandis qu’une société, c’est une unification des activités ou une activité commune. Son unité relève donc de l’opération.

Mais qu’est-ce qui peut donc unifier toutes les activités de la société ? C’est le bien commun, ce à quoi la société est ordonnée.

Bien commun

Toute collaboration est une coordination. Et qui dit coordination dit, étymologiquement, ordination commune. Or qu’est-ce qu’une ordination sinon une tension vers un but, une fin, un bien ? On comprend dès lors qu’une coordination est une tension vers un but commun, une fin commune, un bien commun. La fin est principe d’ordre en toute chose : voilà le principe qu’il faut saisir.

Mais la difficulté surgit lorsqu’il s’agit de définir le bien commun. Penser à un bien, et qui plus est à un bien commun, c’est souvent s’imaginer une réalité matérielle, une « chose » qui satisfasse l’individu dans le cas d’un bien personnel, ou une communauté lorsqu’il s’agit d’un bien commun. En effet, le bien est ce en quoi on peut se reposer.

Nous venons cependant de voir que la société est une unité d’action. Autrement dit, elle n’est pas statique, elle n’est pas en repos. La vie politique est toujours une activité. Comment donc concilier l’activité en quoi consiste la société avec le bien commun qui semble être un repos dans un bien possédé. Car s’il y a repos dans un bien, il n’y a plus d’activité et la société cesse d’être quand elle obtient son bien. Ou alors la société continue d’être une activité et dans ce cas, elle n’obtient jamais de repos, autrement dit de bien commun.

Grande est donc la difficulté de parler du bien commun de la société. Distinguons minutieusement.

La vie politique étant une activité ordonnée, elle n’est jamais en repos. De ce fait, elle ne peut être une fin en soi, malgré que l’homme ne puisse trouver son achèvement que par et dans la vie politique. Comme toute activité est ordonnée à une fin qui est son repos, il faut dire que la société est elle-même ordonnée à un bien commun qui lui est « extérieur ». Ainsi, en plus de son bien commun qui lui est inhérent, elle est ordonnée à un bien qui la dépasse et qui est son achèvement et son repos.

Pour le bien inhérent à la société on parlera de bien commun intrinsèque ou immanent, et pour le bien commun qui la dépasse, et auquel elle est ordonnée, on parlera de bien commun extrinsèque ou transcendant [8].

Le bien commun immanent est celui que réalisent les membres de la société par leur activité commune, en même temps qu’il bonifie l’homme dans tous ses biens (extérieurs, corporels et spirituels). Voilà pourquoi saint Thomas appelle ce bien ordre, tranquillité, paix, unité, amitié, bien-être, santé publique. Il s’agit tout simplement de l’ordre politique, de l’harmonieuse collaboration des parties. Pie XII le résume magnifiquement : « Le bien commun de la société politique est la cohabitation sociale dans la paix, la tranquille cohabitation dans l’ordre » [9].

Quant au bien commun transcendant ou extrinsèque, il est le repos définitif ou final, c’est-à-dire ce à quoi est ordonnée toute la société. Or ce terme qui dépasse la société créée ne peut être que Dieu lui-même, Dieu connu, aimé et servi, en quoi consiste la fin de tout. En un mot, la contemplation de Dieu est la fin ultime de la société.

En gardant l’analogie avec l’orchestre, il apparaît que le bien commun de l’orchestre qui interprète une œuvre est l’unité dans l’activité, l’harmonieuse collaboration des différents musiciens entre eux d’une part (bien commun intrinsèque : ils s’entendent bien!), et d’autre part l’agréable perception et possession de l’œuvre accomplie (bien commun extrinsèque). Certes l’analogie a ses déficiences, mais elle permet de mieux saisir la réalité complexe de ce qu’est le bien commun.

Application à l’Église

Ces considérations philosophiques, illustrées par l’exemple de l’orchestre vont servir à mieux saisir le sujet qui nous concerne.

L’Église – et nous voulons parler de l’Église ici-bas – est une véritable société parfaite. Comme toute société donc, elle a son unité, son ordre, son bien commun intrinsèque et extrinsèque.

Elle se définit comme la société des baptisés qui professent la même foi, obéissent à la même loi de Jésus-Christ, pratiquent les mêmes sacrements, le tout sous l’autorité de son chef Notre-Seigneur dont le vicaire est le pape

Ainsi, l’ordre ou l’unité de la paix de l’Église, bien commun immanent, n’est autre que la collaboration harmonieuse des parties de l’Église entre elles, dans l’ordre voulu par Notre-Seigneur lui-même. Église enseignante et Église enseignée ont chacune leur place et leur rôle dans l’enseignement, la sanctification et le gouvernement. Ainsi sont assurées l’unité, la paix, la tranquillité, l’amitié, l’harmonie, et l’activité de l’Église, en quoi consiste son bien commun intrinsèque.

Mais ce même bien est ordonné à un autre bien commun, dit transcendant, lequel consiste en la connaissance et possession définitive de Dieu qui procure à l’homme sa plus grande félicité. Le bien commun extrinsèque de l’Église est au ciel la contemplation de Dieu dans son intimité pour l’éternité, contemplation anticipée ici-bas par la connaissance de la foi que Dieu nous donne de lui-même par la révélation. Voilà pourquoi la charité ici-bas est ordonnée à la contemplation au Ciel. Mais voilà aussi pourquoi la foi, connaissance ici-bas de Dieu dans l’obscurité et prélude de la contemplation, est le fondement de la charité. « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. » [10]

Hérésie et schisme

C’est fort de ces notions que l’on peut développer plus précisément ce que sont l’hérésie et le schisme.

Le catéchisme nous en donne les définitions. L’hérésie est la négation d’un ou plusieurs articles de foi. Le schisme est une opposition à l’unité de la société. C’est le refus, dit Cajetan, de se comporter comme partie d’un tout.

Est hérétique donc celui qui refuse de professer au moins une vérité de foi. Il ne s’agit pas de déterminer la quantité de vérités crues ou refusées. Ce qui est en cause, c’est le rejet de l’autorité divine qui révèle. L’hérétique se met hors de l’Église car il fait de sa raison (de son sentiment ou de n’importe quoi d’humain) la raison de croire ou ne pas croire.

Quant au schismatique, il n’est pas question de vérité de foi. Au contraire, il peut bien garder la foi (un temps durant). Mais il refuse d’appartenir à l’unité d’un corps social, ce qui peut se faire de deux façons : soit en refusant de communiquer avec les parties ou les membres de ce corps (c’est le refus de l’agir commun), soit en refusant de se soumettre à l’autorité de ce corps. En réalité, ce qui le définit, c’est qu’il n’agit plus comme partie du tout social et politique.

Le bien commun de l’Église

Il est alors important de comprendre qu’au-delà des définitions qui viennent d’être données, schisme et hérésie s’opposent directement au bien commun de l’Église.

En tant que refus de l’unité, le schisme brise le bien commun immanent de l’Église. En tant que refus de Dieu vérité, l’hérésie s’oppose au bien commun transcendant de l’Église. Voilà pourquoi tous deux sont hors de l’Église.

Thomas est très explicite sur cette vérité : « Si le bien de la multitude (c’est le bien commun immanent) est plus grand que le bien d’un seul (bien personnel), en revanche, il faut dire que ce bien de la multitude (bien commun immanent) est moindre que le bien commun extrinsèque auquel est ordonnée la multitude. […] Ainsi, le bien de l’unité de l’Église (bien commun immanent), auquel est opposé le schisme, est moindre que le bien de la vérité divine (bien commun transcendant) auquel est opposé l’infidélité (l’hérésie) » [11].

Difficile d’être plus clair : il est plus grave d’être hérétique que schismatique. La raison est simple : l’infidélité est un péché contre Dieu. Or Dieu est le bien absolu. Tandis que le schisme est un péché contre l’unité de l’Église. Or cette unité est un vrai bien, mais un bien participé du bien absolu.

fait, l’unité de l’Église, vrai bien commun, est une participation au bien absolu, lequel est le bien commun extrinsèque. Pour saisir cette vérité, prenons l’exemple de coureurs. Dans quel ordre les désigne-t-on dans une course ? Par leur proximité à la fin. Autrement dit, toute ordination suppose un principe d’ordre, lequel gouverne tous les inférieurs. Et ce principe, c’est la fin.

L’unité de l’Église est donc entièrement dépendante de la vérité divine. Saint Thomas est si clair sur le sujet qu’il va jusqu’à affirmer que tout hérétique est schismatique mais pas inversement bien que le schisme soit une voie qui mène à l’hérésie [12].

Voilà pourquoi aujourd’hui, il faut privilégier le vrai combat de la foi pour préserver l’unité de l’Église ! Non pas que l’un exclue l’autre. Mais celui qui combat pour garder la foi combat pour garder l’unité de l’Église. La hiérarchie entre le bien commun immanent et le bien commun transcendant donne la hiérarchie des objets de notre combat. Et c’est ainsi qu’il faut comprendre comment l’unité de l’Église, autrement dit l’unité d’agir (car telle est l’unité d’une société) repose d’abord et avant tout sur l’unité de la foi. Les mises en garde de saint Jean prennent tout leur sens avec ces notions philosophiques : « Si quelqu’un vient à vous et n’apporte pas cette doctrine (le dépôt révélé, la foi), ne le recevez pas dans votre maison, et ne le saluez point. Car celui qui le salue participe à ses œuvres mauvaises » [13].

C’est pourquoi, il est vain (mais c’est le propre des épouvantails de vouloir effrayer avec des loques) d’agiter les qualificatifs de schismatique, ou de tendance schismatique, style petite église, contre ceux qui refusent ne serait-ce qu’une union (pour ne pas parler d’unité) avec des hérétiques. C’est même d’ailleurs le contraire. Refuser toute coopération religieuse avec un hérétique, c’est sauvegarder le bien commun et transcendant (en protégeant la foi) et immanent (puisque l’unité de l’Église en découle). La soumission à un gouvernement (juridiction) d’hérétique est un agir commun qui qualifie précisément l’unité d’une société.

Une crise sans précédent

Le drame de notre époque est de devoir constater le foisonnement d’hérésies chez les évêques conciliaires et chez le pape lui-même. Ils ne sont pas déclarés hérétiques formellement, c’est entendu. Mais ils n’apportent pas non plus la doctrine de Jésus-Christ selon l’expression de saint Jean. Bien au contraire. Si l’on suit saint Thomas à la lettre, ces hérétiques sont schismatiques [14]… Autrement dit, ils ne sont plus parties du tout qu’est l’Église. Là se trouve le mystère de cette crise sans précédent. Et on comprend que le seul objectif de Mgr Lefebvre, qui avec le temps mesurait davantage l’ampleur du désastre, n’ait été que de ramener les autorités romaines à la foi. Et par là à la communion de l’Église…

L’Église ici-bas a les promesses de l’indéfectibilité. D’une façon toute divine, elle est une société qui perdure dans le temps par la Tradition. Être attaché à la Tradition est un gage d’unité, car c’est vouloir rester partie de l’Église telle qu’elle a toujours été. Au contraire, le refus de la Tradition est une forme de schisme.

Les sacres, un schisme ?

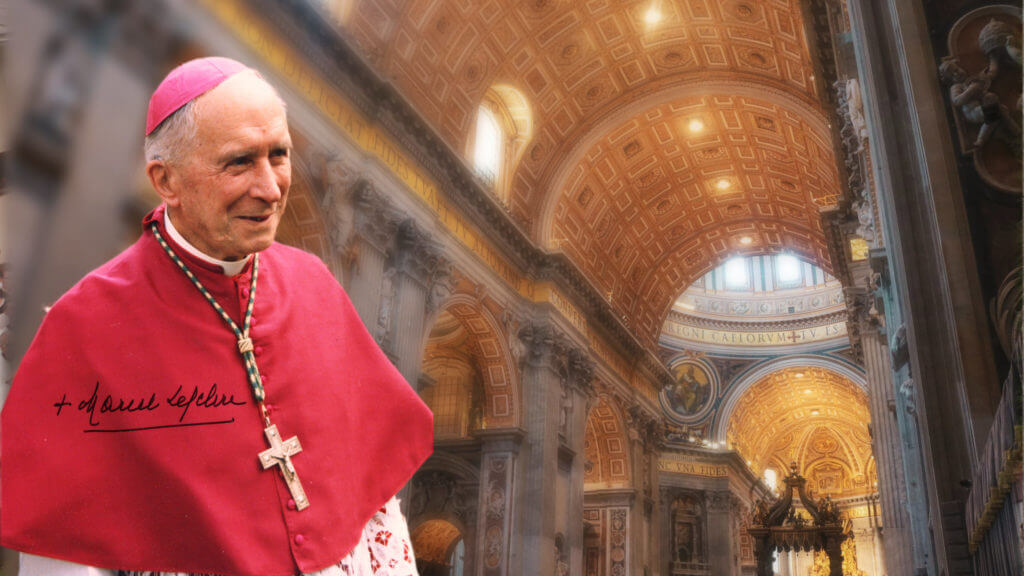

Lors de la cérémonie du 30 juin 1988, Monseigneur Lefebvre a répondu très clairement :

« Il est nécessaire que vous compreniez bien que nous ne voulons pour rien au monde que cette cérémonie soit un schisme. Nous ne sommes pas des schismatiques. Bien au contraire, c’est pour manifester notre attachement à Rome que nous faisons cette cérémonie. C’est pour manifester notre attachement à l’Église de toujours, au pape, et à tous ceux qui ont précédé ces papes qui, malheureusement, depuis le concile de Vatican II ont cru devoir adhérer à des erreurs, des erreurs graves qui sont en train de démolir l’Église et de détruire tout le sacerdoce catholique. »[15]

L’opération appelée « survie » dans ce même sermon n’avait finalement qu’un seul but : sauver le bien commun total de l’Église. En combattant pour la restauration de la foi et la sauvegarde du sacerdoce, monseigneur Lefebvre a finalement sauvé l’unité de l’Église. Ce n’est pas lui qui a fait schisme. Tout simplement.

Abbé Gabriel Billecocq, prêtre de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X

Qu’en disait Mgr Lefebvre ?

« Dans la mesure où le pape s’éloignerait de cette tradition, il deviendrait schismatique, il romprait avec l’Église.

Ce concile représente une nouvelle Église qu’ils appellent l’église conciliaire. Nous croyons pouvoir affirmer que celui-ci est un concile schismatique.

Tous ceux qui coopèrent à l’application de ce bouleversement acceptent et adhèrent à cette nouvelle église conciliaire et entrent dans le schisme. »(Mgr Lefebvre, interview au Figaro du 02 août 1976 )

« Vous avez pris le risque d’un schisme ? Quel schisme ? Je serai schismatique pour des gens que je considère comme étant hors de l’Église catholique et qui sont eux-mêmes schismatiques. » (Mgr Lefebvre, entretien au Figaro, 17 juin 1988)

« Cette Église conciliaire (Cette expression d’Eglise conciliaire est fréquente dans la bouche de Mgr Lefebvre, elle exprime la rupture et le vrai schisme avec la Tradition.) est une église schismatique, parce qu’elle rompt avec l’Église catholique de toujours. Cette Église conciliaire est schismatique parce qu’elle a pris pour base de sa mise à jour des principes opposés à ceux de l’Église catholique. L’Église qui affirme de pareilles erreurs est à la fois schismatique et hérétique. Cette Église conciliaire n’est donc pas catholique. » (Réflexions, 29 juillet 1976, Itinéraires, La condamnation sauvage, n°40. Il y a dans ces propos de l’archevêque à la fois la densité théologique du docteur et la simplicité de la colombe de l’homme de Dieu qui rend compréhensible aux fidèles les vérités difficiles. On retrouve là un reflet de la prédication de Notre-Seigneur qui par sa simplicité et son universalité s’opposait aux subtilités des pharisiens.)

« Ceux qui nous excommunient sont déjà excommuniés eux-mêmes depuis longtemps. Pourquoi ? Parce qu’ils sont modernistes. D’esprit moderniste, ils ont fait une Église conforme à l’esprit du monde. » (Sermon donné à Bitche le 10 juillet 1988)

Sources : Le Chardonnet n° 339 de juin 2018

- Lettre apostolique Ecclesia Dei du souverain pontife Jean-Paul II sous forme de Motu proprio, du 2 juillet 1988[↩]

- Ibid. [↩]

- Ibid. [↩]

- Ibid. [↩]

- Décret pour la levée de l’excommunication latæ sententiæ aux évêques de la Fraternité de Saint Pie X, du 21 janvier 2009. [↩]

- En parlant de schisme et d’hérésie, il n’est question ici que de la réalité théologique de ces termes et non de leur définition canonique. [↩]

- L’étymologie du mot dit bien la chose : composé vient du latin cum ponere qui signifie poser ensemble, dans l’unité. [↩]

- Pour ces questions difficiles de philosophie politique, on se référera à l’excellent ouvrage du Père Jean-Dominique, O.P., Sept leçons de politique, Editions du Saint Nom, 2015. Pour ceux d’ailleurs que la seule réflexion philosophique sans référence à saint Thomas effraie, ils seront rassurés par les nombreuses références de l’auteur… [↩]

- Message de Noël 1942[↩]

- Mc XVI, 16[↩]

- II II q39 a2 ad2 Les passages en italique sont des ajouts de l’auteur de l’article. [↩]

- II II q39 a1 ad3 [↩]

- II Jn 10–11 [↩]

- D’un point de vue théologique, non canonique, c’est entendu. Mais nous ne professons pas non plus de positivisme juridique, et le sens théologique reste plus important que le sens canonique auquel il confère sa valeur. Si les problèmes n’étaient que canoniques, il n’y aurait pas de problème en fait… [↩]

- Sermon des sacres, consultable sur le site laportelatine.org [↩]