Premier aperçu d’une doctrine à la mode : ses fondements et ses conséquences.

Très en vogue dans nombre de préparations au mariage, la « théologie du corps » est régulièrement présentée comme la quintessence du message de l’Église sur le mariage et l’amour humain. Elle s’érige en conséquence comme l’arme par excellence contre la « culture de mort » qui envahit nos sociétés occidentales mais aussi, est-il dit, contre un puritanisme toujours présent en certains milieux catholiques. Sous ce dernier aspect, cette théologie prétend opérer « une définitive réhabilitation du corps et de la sexualité dans l’enseignement de l’Église [1] ».

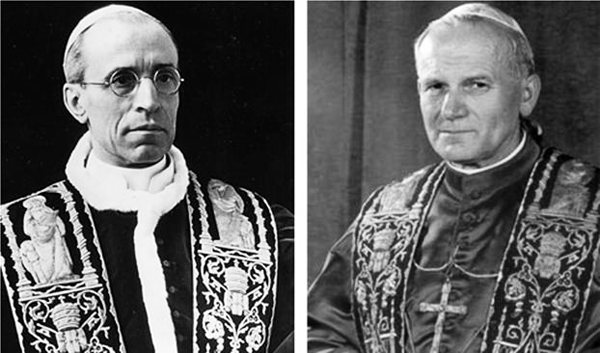

Cette « théologie », nous le savons, fut bâtie par Jean-Paul II. Elle fut le cœur de sa vie, ainsi qu’il l’a écrit : « Quand j’étais jeune prêtre, j’ai appris à aimer l’amour humain. C’est un des thèmes sur lesquels j’ai axé tout mon sacerdoce, tout mon ministère, dans la prédication, au confessionnal, et à travers tout ce que j’écrivais[2] ». Aussi Yves Semen n’hésite-t-il pas à dire que « la théologie du corps peut être regardée comme l’aboutissement de toute la pensée philosophique et théologique de Karol Wojtyla [3]. »

La théologie du corps peut être regardée comme l’aboutissement de toute la pensée philosophique et théologique de Karol Wojtyla.

Yves Semen

Une analyse approfondie de cette « théologie du corps » n’a pas sa place ici, son origine immédiate le dit suffisamment : Karol Wojtyla l’a écrite suite à l’encyclique Humanæ vitæ de Paul VI interdisant la contraception. Tandis que cette encyclique se référait, malgré certains manques, à la loi naturelle objective pour montrer le caractère objectivement désordonné de la contraception, Karol Wojtyla était quant à lui persuadé que seule une morale personnaliste, partant de la subjectivité, serait une réponse valable au défi posé par la révolution sexuelle en cours. C’est cette morale personnaliste que propose sa « théologie du corps ». Si donc un exposé systématique trouverait sa place dans une revue philosophique ou théologique, rien n’empêche d’en donner ici un premier aperçu.

Pour ce faire, nous commencerons par exposer la saine doctrine, en interrogeant le plan de Dieu lorsqu’Il créa l’être humain homme et femme. À cette lumière, nous pourrons ensuite résumer les thèses de Jean-Paul II, pour en décrire enfin les conséquences néfastes.

I – Le regard traditionnel

Dieu créa l’homme à son image ; il le créa à l’image de Dieu, il les créa un homme et une femme. Et Dieu les bénit, et leur dit : croissez et multipliez-vous (Gn 1, 27–28). Annonçant créer l’homme à son image, le Dieu Un crée l’être humain « double » : homme et femme. Il importe de saisir le pourquoi de cette volonté divine.

En Dieu tout est simple, d’une simplicité de plénitude infinie, à raison même de son infinie richesse d’être : Je suis celui qui suis (Ex 3, 14). Cette plénitude d’être ne saurait supporter une quelconque composition, laquelle entrainerait la possibilité d’une décomposition, impossible en Dieu. C’est en ce sens que Dieu est dit simple.

Par la création, Dieu donne à l’homme de participer à sa richesse d’être. Mais là où il y a simplicité en Dieu, le Créateur introduit dans le créé la composition, qui est la marque de la limite inhérente à toute créature, de sa finitude.

Ainsi, l’intelligence humaine peut participer à Dieu Vérité, mais en passant par la composition du langage (sujet, verbe, complément). Il en est de même dans tous les domaines. Si Dieu est la Vie même, l’homme lui n’est que vivant, et sa vie est marquée par la composition : rythme cardiaque, respiration, temps, etc. C’est ce qui rend l’homme mortel, là où Dieu est immortel. Ainsi, en donnant à l’homme de participer à son œuvre créatrice (croissez et multipliez- vous), Dieu introduit de même la composition : Dieu les créa un homme et une femme et leur dit : “croissez et multipliez-vous”.

Selon le dessein de Dieu, la composition homme/femme s’explique donc fondamentalement par la procréation, prise dans toute son acception : non seulement l’acte procréateur, mais cet engendrement quotidien qu’est l’éducation. À cette seule lumière s’explique la si belle complémentarité de l’homme et de la femme posée par Dieu, non seulement dans leur corps, mais encore dans leur psychologie.

Mais là ne s’arrête pas le plan divin. Parce que Dieu a tout créé par amour, il entend que l’homme et la femme entrent en participation à son acte créateur par un acte d’amour, et qu’ils soient pour l’enfant le reflet de son propre amour créateur. Là se fonde la beauté de l’acte conjugal vécu conformément à ce dessein divin. Enraciné dans l’engagement et l’union des cœurs autour d’un même idéal familial (c’est le mariage), il est l’union ponctuelle des corps (Gn 2, 24 : ils ne feront qu’une seule chair), renvoyant à l’unité de Dieu créateur.

Faut-il aller plus loin, et voir dans la famille une image du Dieu trinitaire, comme le laisse entendre le texte hébraïque de la Genèse (Gn 1, 27-28) ? Si tel était le cas, cette image serait moindre que celle posée en la partie spirituelle de chaque homme. Mais peut-être peut-on dire que la famille, prise dans son ensemble, est comme un vestige de la Trinité : le père et la mère, en leur complémentarité réunie, représentent alors le Père ; les enfants engendrés chaque jour par l’éducation représentent le Fils, et l’esprit de famille qui en découle, si les choses sont vécues dans l’amour, renvoie au Saint-Esprit. Un théologien dirait que l’ordre des processions trinitaires se retrouve ainsi dans l’ordre familial.

Si le bien des enfants est la première raison d’être du mariage, l’amour mutuel est quant à lui premier chronologiquement, car c’est dans la mesure où les parents ne sont qu’un de cœur qu’ils reflètent l’image de la paternité créatrice de Dieu.

De ce regard découlent les deux grandes fins qui définissent le mariage chrétien, ainsi que leur ordonnance. Si le bien des enfants est la première raison d’être du mariage, l’amour mutuel est quant à lui premier chronologiquement, car c’est dans la mesure où les parents ne sont qu’un de cœur qu’ils reflètent l’image de la paternité créatrice de Dieu.

II – La relecture personnaliste de Jean-Paul II

Parce que le regard catholique présuppose que l’homme soit finalisé, il est insupportable au personnaliste. On le sait, le personnalisme a fait sien l’adage réducteur de Kant : « Ne considère jamais l’homme comme un moyen, mais toujours comme une fin ». Ainsi, selon Vatican II, l’homme est la « seule créature sur terre que Dieu a voulue pour elle-même » (GS 24, 3), si bien que « tout sur terre doit être ordonné à l’homme comme à son centre et à son sommet » (GS 12, 1). Aussi le personnalisme entend-il débarrasser de tout recours à la finalité sa nouvelle définition du mariage, considéré désormais dans le cadre de l’épanouissement de la personne.

Arrive alors le deuxième adage personnaliste : « L’homme […] ne peut pleinement se trouver que par le don désintéressé de lui- même » (GS 24, 3). Autrement dit, l’homme ne s’accomplit que dans la « communion des personnes », dont l’union de l’homme et de la femme est l’expression première (GS 12, 4).

À ce niveau se situe la « théologie » du corps de Jean-Paul II. Elle s’appuie sur une relecture personnaliste du chapitre deux de la Genèse, considéré comme « la description et la trace les plus anciennes de l’autocompréhension de l’homme » (TDC 3, 1) [4]. À ses dires, à travers l’attirance réciproque que leur révèlent leur masculinité et féminité corporelles, Adam et Ève découvrent qu’ils sont faits pour « se donner l’un à l’autre réciproquement, dans la plénitude de leur subjectivité » (TDC 18, 5). Il faut saisir la portée de cette affirmation constamment répétée par Jean-Paul II. Il s’en était expliqué dès 1960, dans son livre Amour et responsabilité. Au-delà de l’amour d’amitié qui consiste à vouloir le bien de l’autre comme le sien propre, K. Wojtyla suppose un degré supérieur d’amour, dénommé « sponsal ». Il « consiste dans le don de la personne. Son essence est le don de soi-même, de son propre ‘moi’ […]. L’amour le plus complet [l’amour sponsal] s’exprime précisément dans le don de soi-même, donc dans le fait de donner en toute propriété ce ‘moi’ inaliénable et incommunicable. » [5] Nous saisissons combien ce supposé amour sponsal s’identifie avec la consécration totale de son être, qui n’est due qu’à Dieu. Seul Dieu en effet, et non pas l’homme, doit être aimé de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit (Mt 22, 39) car Dieu seul, « plus présent à nous-mêmes que nous-mêmes » (saint Augustin) est le bien par essence, et donc pleinement digne d’amour, ce qui n’est pas le cas de l’homme. Celui-ci n’est appelé à être aimé que comme soi-même (Mt 22, 39), sachant que tout n’est pas aimable en moi, à commencer par ce « moi haïssable » (cf. Lc 14, 26). Mais cela, Jean-Paul II l’oublie, et il n’hésite pas à écrire : « Le don révèle […] l’essence même de la personne. […] “Seul”, l’homme ne réalise pas complètement cette essence. Il ne la réalise qu’en existant “avec quelqu’un”, et, encore plus profondément et plus complètement “pour quelqu’un”. […] Communion de personnes signifie exister dans un “pour” réciproque, dans une relation de don réciproque » (TDC 14, 2). De ce principe découlent toutes les dérives de la « théologie des corps ».

Pour Jean-Paul II, comme pour Vatican II (GS 24, 3), la communion interpersonnelle est ce par quoi l’homme est à l’image de Dieu, lui-même communion de Personnes en sa Trinité : « L’homme devient image de Dieu non pas tant au moment de la solitude qu’au moment de la communion. “Dès l’origine” en effet, il est non seulement une image dans laquelle se reflète la solitude d’une Personne qui régit le monde, mais aussi, et essentiellement, l’image d’une insondable communion divine de Personnes » (TDC 9, 3). On voit la transformation profonde qu’a pris l’image trinitaire dans la famille, dont au passage l’enfant est exclu [6] : n’est plus retenu l’ordre familial image de l’ordre des processions trinitaires, mais la communion de don entre personnes égales…

Et comme, aux dires de Jean-Paul II, Adam et Ève sont censés avoir découvert leur dimension intersubjective à travers l’attirance réciproque de leur corps masculin et féminin, le pape défunt n’hésite pas à en tirer une conclusion radicale : l’union charnelle de l’homme et de la femme est le « sacrement » du mystère trinitaire, en ce sens qu’il lui revient de rendre visible l’invisible : « Dans cette dimension [intérieure du don], se constitue un sacrement primordial entendu comme signe qui transmet efficacement dans le monde visible le mystère invisible caché en Dieu de toute éternité. Et cela est […] le mystère de la vie divine à laquelle l’homme participe réellement. […] Comme signe visible, le sacrement se constitue avec l’être humain en tant que “corps”, à travers sa “visible” masculinité et féminité. Le corps, en effet, et seulement lui, est capable de rendre visible ce qui est invisible : le spirituel et le divin » (TDC 19, 3–4).

Idéalisant donc l’amour humain exprimé dans l’acte conjugal pour en faire l’image vivante de Dieu Trinité – ce par quoi l’homme participe à la vie divine – Jean-Paul II fait de l’« intersubjectivité » l’essence même de la grâce

Idéalisant donc l’amour humain exprimé dans l’acte conjugal pour en faire l’image vivante de Dieu Trinité – ce par quoi l’homme participe à la vie divine – Jean-Paul II fait de l’« intersubjectivité » l’essence même de la grâce, ainsi décrite : « ce don mystérieux fait au plus intime de l’homme – au “cœur” humain – qui permet à tous deux, l’homme et la femme, d’exister dès l’“origine” dans la relation réciproque du don désintéressé de soi » (TDC 16, 3). Nous voici en pleine confusion de la nature et de la grâce, si bien que désormais, le bonheur de nos premiers parents avant le péché se réduit à leur union : « La révélation et la découverte de la signification sponsale du corps expliquent le bonheur originel de l’homme » (TDC 15, 5).

III – Les conséquences de la « théologie » du corps

Face à la banalisation de la sexualité humaine, où l’autre est trop souvent réduit à un objet d’assouvissement, K. Wojtyla a certes rappelé ce qui devrait être une évidence, à savoir que l’être aimé est quelqu’un, une personne-sujet. La double particularité de sa « théologie du corps » est ailleurs. En supprimant le regard de finalité, Jean-Paul II a fait de l’amour humain, vécu comme « relation interpersonnelle », le constitutif même du mariage ; il a ensuite sacralisé l’acte sexuel ainsi vécu au point d’en faire un « sacrement » apte par lui-même à rendre visible l’invisible, à savoir la communion trinitaire des Personnes divines.

Quant à ce deuxième point, qui trop sacralise ridiculise. Sans souligner ici les enjeux théologiques – et dramatiques – de cette affirmation, on dira simplement qu’elle relève de l’illusion, et qu’il est bien dangereux d’engager une vie sur une utopie. Non, l’acte sexuel vécu dans toute sa supposée vérité « interpersonnelle » n’est pas le paradis sur terre.

Mais c’est surtout le premier point qui doit ici retenir l’attention. En établissant l’amour humain comme constitutif du mariage, Jean-Paul II a opéré une véritable révolution, dont les conséquences apparaissent chaque jour davantage. Si l’amour n’est plus l’âme par laquelle chaque époux vivifie quotidiennement son mariage, mais également la définition même du lien conjugal, alors une équation peut facilement être posée : là où il y a amour authentique il y a mariage, tandis que son absence implique l’absence de tout lien. C’est ainsi que, depuis le code de 1983, nombre de mariages sont abusivement considérés comme nuls, sous prétexte d’immaturité psychologique de l’un des contractants : il était, dit-on, insuffisamment mûr pour poser un acte interpersonnel authentique ! Ce que les orthodoxes commentent en disant que l’Église catholique a introduit le divorce dans sa législation.

En établissant l’amour humain comme constitutif du mariage, Jean-Paul II a opéré une véritable révolution.

Une telle logique peut encore être appliquée en bien d’autres domaines. Ainsi, le pape François n’hésite pas à dire qu’il trouve beaucoup plus la réalité du sacrement chez des concubins qui s’aiment que chez des époux mariés qui ne s’aiment plus. Il ne fait en cela que s’appuyer sur les principes posés par son prédécesseur. Il est d’ailleurs de notoriété publique qu’une part non négligeable du jeune clergé français, formé à cette « théologie » du corps, estime qu’il n’y a aucun péché à avoir des relations sexuelles avant mariage, « pourvu qu’on s’aime ! » …

Enfin, puisque c’est à travers leur attirance corporelle réciproque qu’Adam et Ève sont censés avoir découvert leur vocation divine à une relation interpersonnelle, qu’est-ce qui empêcherait deux personnes de même sexe éprouvant entre elles une attirance corporelle à ne pas développer eux aussi une relation interpersonnelle authentique ? On en vient alors à bénir ce couple en ce qu’il a de bon, même si l’acte homosexuel reste publiquement déclaré mauvais. Il est évident que Jean-Paul II n’a tiré aucune de ces conclusions, sinon la première. C’est en effet lui qui a introduit dans le code canonique de 1983 le nouveau – et illégitime – motif de nullité de mariage pour cause d’immaturité psychologique. Mais s’il s’est battu sur les autres points pour défendre la famille, on constate que le fondement même de sa nouvelle « théologie » du corps, à savoir la vision personnaliste du mariage, loin d’être un rempart imprenable pour la famille, était le cheval de Troie qui a pénétré la première société fondée par Dieu.

Source : Lou Pescadou n°244

- Y. Semen, in JP II, La théologie du corps (TDC), Le Cerf 2014, introduction, p. 25[↩]

- JP II, Entrez dans l’Espérance, Plon Mame 1994, p. 192[↩]

- Y. Semen, in JP II, La théologie du corps, Le Cerf 2014, introduction, p. 22[↩]

- Autocompréhension : le terme est lourd de signification. La Genèse n’est plus une révélation de Dieu sur l’homme tel que créé par lui, sur sa nature et sa finalité, mais une auto-découverte de l’homme ; non une théologie de l’homme (ce que Dieu dit de l’homme), mais une conscientisation par l’homme lui-même de ce qu’il vit. Cette perspective est encore plus marquée quand Jean-Paul II souligne le « caractère mythique primitif » (TDC 3, 1) de la Genèse, pour expliquer en note que « le mythe […] exprime, en terme de monde, voire d’outre-monde ou de second-monde, la compréhension que l’homme prend de lui-même par rapport au fondement et à la limite de son existence ».[↩]

- K. Wojtyla, Amour et responsabilité, Stock 1978, p. 87–88[↩]

- Selon Jean-Paul II, l’enfant est une « bénédiction » divine de l’amour interpersonnel vécu en vérité ; un effet, et non une fin.[↩]