Frère Mineur (1274–1308).

Fête le 8 novembre.

Nous sommes peu renseignés sur la biographie proprement dite de ce grand Docteur, dont se glorifie à juste titre l’Ordre franciscain ; et, malgré les innombrables études qui lui ont été consacrées, de nombreuses incertitudes subsistent encore sur les points importants de sa vie, tels que le lieu et la date de sa naissance et son nom de famille. A vrai dire, la brièveté même de la carrière de Jean Duns Scot, carrière toute consacrée à l’étude et à l’enseignement de la philosophie et de la théologie, ne laisse guère de place aux événements extérieurs. La légende y a inséré quelques traits merveilleux qu’on ne saurait pourtant rejeter comme invraisemblables ; elle en a déformé d’autres que le simple bon sens ne parvient pas toujours à rectifier.

Quoi qu’il en soit, le nombre et l’importance de ses ouvrages révèlent un homme d’une prodigieuse activité intellectuelle et un génie d’une remarquable puissance ; et par-dessus tout, ils laissent deviner une vertu éminente que caractérisent une parfaite humilité, une entière soumission à la sainte Église et une dévotion totale à la Sainte Vierge.

Premières années.

L’Angleterre, l’Écosse et l’Irlande revendiquent l’honneur d’avoir donné le jour à Jean Duns Scot. Né en 1274 suivant les uns, en 1266 suivant d’autres, il serait originaire de Downs, localité située en Irlande, dans la province septentrionale de l’Ulster, ou du petit village anglais Dunstan ou Duns, dans le Northumberland, de parents venus d’Écosse ; ainsi ce nom Jean Duns Scot serait mis pour Jean de Downs ou Duns, surnommé le Scot. Ce dernier nom, dans la langue du moyen âge, désigne du reste d’une manière assez indifférente des Anglais, des Écossais, voire des irlandais.

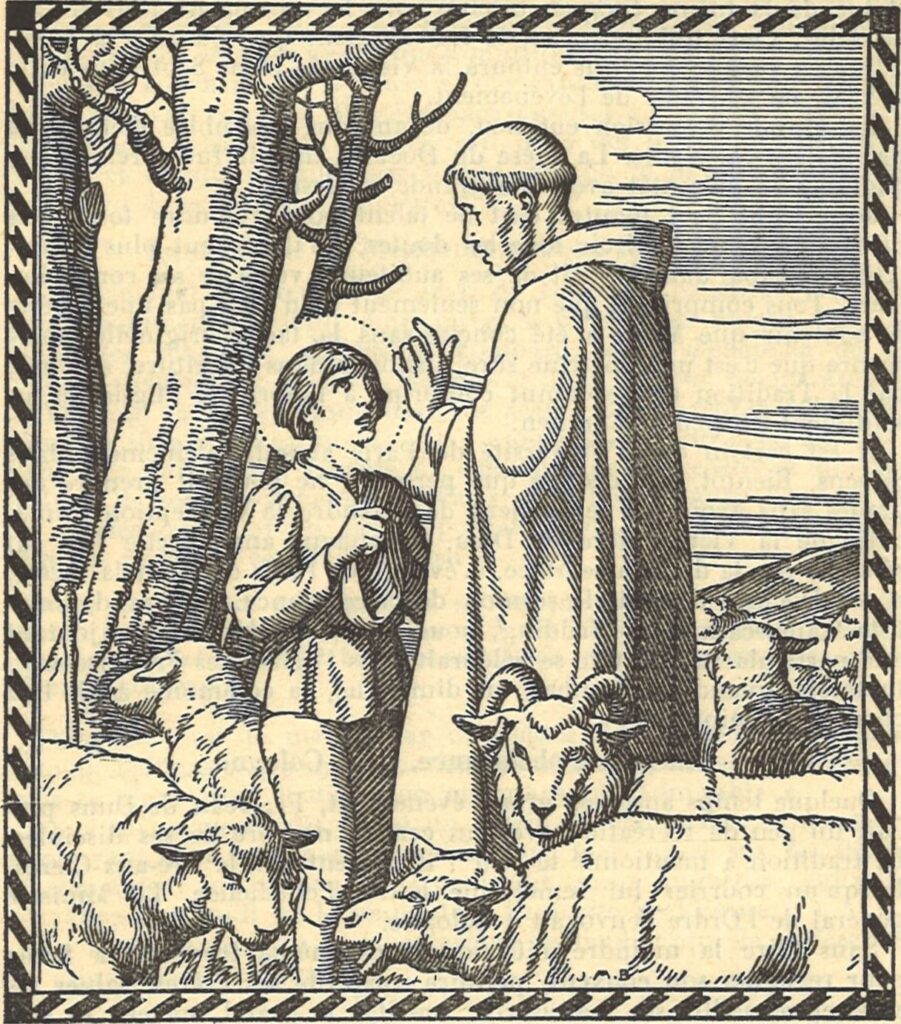

On ne sait rien de certain sur sa jeunesse, si ce n’est qu’il fit un séjour assez imprécis au collège de Merton. La légende raconte que, dès sa plus tendre enfance, il était employé à la garde des troupeaux. Un Franciscain le rencontrant un jour sur son chemin, et frappé sans doute par sa physionomie ouverte et intelligente, lui récita l’Oraison dominicale en latin. Jean ne l’eut pas plutôt entendue qu’il la répéta sans hésitation aucune. Dès lors, remarquent ses historiens, il prit le goût de la prière jusqu’à inviter ses petits compagnons à s’y appliquer avec lui.

Du reste, il ne devait pas rester longtemps dans le monde : soit qu’un fait extraordinaire lui ait révélé sa vocation, soit qu’il ait senti l’appel de Dieu d’une manière plus simple et non moins efficace, bien jeune encore, Jean se consacra à Dieu dans l’Ordre Je Saint-François.

Université d’Oxford. — L’étudiant passé maître.

A la fin du XIIIe siècle, il y avait dans un grand nombre de villes des Universités florissantes. Sous l’œil vigilant de l’Église, avec le concours des Ordres religieux, même récemment fondés, comme les Dominicains et les Franciscains, d’illustres professeurs distribuaient leurs leçons à une jeunesse nombreuse.

Ce fut à l’une de ces écoles, et non la moindre, à Oxford, que Jean le Scot vint étudier d’abord et prendre ses grades. Il y eut pour maître le Franciscain Guillaume Ware, surnommé Doctor fundatus, expression qui signifie » le Docteur solide et bien assis ».

Ses progrès furent si rapides dans les diverses branches qu’il ne tarda pas à dépasser les maîtres vieillis dans l’étude et l’enseignement, si bien que lui-même, à peine âgé de 20 ans, passa du banc de l’élève à la chaire du professeur.

Jean Duns Scot débuta en 1289 à Oxford par l’enseignement de la grammaire ; il revint en cette même ville après avoir fait un séjour à Paris vers 1293–1296 et il remplaça vers l’année 1300, dans la chaire de théologie, Guillaume Ware, appelé lui même à Paris.

Bientôt l’enseignement du nouveau maître éclipsa celui de ses confrères ; les élèves se groupèrent en foule autour de lui ; ils accouraient de partout, même des contrées les plus éloignées, tellement que, au dire de graves auteurs, l’Université d’Oxford n’avait jamais vu de si beaux jours ; vers la fin du XIIIe siècle, on y comptait qu’à 30 000 étudiants.

Maître Jean se faisait surtout remarquer par sa perspicacité ; son intelligence pénétrait en un instant dans les secrets de la science sacrée, théologie, Écriture Sainte ; il apercevait du premier coup le point faible d’un raisonnement ; il résolvait comme en se jouant les arguments plus ou moins spécieux par lesquels on voulait l’arrêter ou l’embarrasser. C’est de là que lui est venu le nom de « Docteur subtil » sous lequel il est universellement connu

Le prédicateur.

Dans son zèle pour la gloire de Dieu et le salut des âmes, le jeune professeur ne gardait pas pour un auditoire d’élite les trésors de sa science. Comme ses illustres devanciers, le Franciscain saint Bonaventure et le Dominicain saint Thomas d’Aquin, qui nous ont laissé, avec de nombreux et profonds traités sur les sciences sacrées, des sermons où la piété le dispute à la sublimité des pensées, Jean Duns Scot prêchait au peuple. Il se faisait remarquer par la ferveur de ses exhortations.

Un trait nous fera comprendre comment il savait mettre à la portée de ses auditeurs les vérités même les plus difficiles. Certain jour, pendant qu’il était encore en Angleterre, il rencontra dans la campagne un paysan qui semait de l’orge, mais qui, fortement en colère contre ses bœufs, s’en prenait à Dieu et blasphémait horriblement. Jean le reprend doucement, lui parle des dangers auxquels il s’expose, de l’enfer qu’il se prépare, s’il continue dans cette voie funeste.

- Oh ! dit le paysan, inutile de tant parler ! Dieu sait parfaitement si, en fin de compte, je serai sauvé ou damné ; quoi que je fasse, je n’y changerai rien.

- Très bien, mon ami, répond le Frère Jean ; mais, s’il en est ainsi que vous le dites, si la connaissance de l’avenir qui est dans le Tout-Puissant a ainsi réglé d’avance les choses, pourquoi vous donner tant de peine ? Pourquoi labourer, semer, moissonner ? En somme, Dieu sait bien si vous aurez ou non une belle récolte ; votre travail ne changera rien à ce qu’il a prévu ; reposez-vous donc et attendez.

Celte simple réflexion fit comprendre suffisamment au brave homme que la prescience divine ne nuit en rien à la liberté de l’homme, que le salut éternel de chacun ne dépend, en dernière analyse, que de sa bonne volonté, Dieu donnant toujours de son côté les grâces nécessaires.

Le bienheureux Jean Duns Scot et la doctrine de l’immaculée Conception.

Mais il est une mission que la Providence avait réservée à Jean Duns Scot dans l’Église.

De tout temps les fidèles ont cru que la Sainte Vierge, Mère de Dieu, a été favorisée de grâces toutes spéciales. Parmi ces grâces, les Pères et les Docteurs de l’Église plaçaient l’exemption de la tache originelle, autrement dit l’immaculée Conception. Cependant, au moyen âge, la croyance à cette vérité était comme obscurcie : il avait fallu combattre les erreurs de Pélage et autres hérétiques qui niaient la nécessité de la grâce et l’universalité du péché originel. Pour défendre ces deux points de doctrine plus immédiatement combattus, l’on avait laissé un peu de côté l’exception, qui ne fait, pourtant, que confirmer la règle.

Dès le temps qu’il enseigna à Oxford, Jean de Duns affirma hautement cette exception en faveur de la bienheureuse Vierge.

Il eût été tout à fait indigne du Fils de Dieu fait homme, dit, au moins en substance, le Docteur subtil, que Notre-Seigneur fût redevable de son corps et de la nature humaine à une créature qui aurait été, même un instant, sous l’empire du démon, son mortel ennemi. Oui, supposé que ce fût en la puissance de Dieu, il convenait absolument que celle qui devait être la Mère de son Fils incarné fût toujours restée sans la moindre tache.

Mais qui oserait nier que Dieu pût faire une exception à la loi commune ? Tous les descendants d’Adam naissent avec la faute originelle, c’est- à‑dire que leur âme n’est pas ornée de la grâce sanctifiante ; mais, pour un cas spécial, le Tout-Puissant ne peut-il pas donner cette grâce à une âme au moment même où elle est créée et unie au corps qu’elle doit animer ? Ce n’est pas plus difficile, pour Dieu, de le faire en ce moment que quelques mois plus tard : il était donc en son pouvoir de le faire.

Mais si cela ne dépassait pas la puissance de Dieu et s’il était raisonnable que Dieu agît de la sorte pour l’honneur de la Mère et du Fils, ne doit-on pas conclure qu’il en a été ainsi ? Il l’a donc fait.

Tels sont les arguments sinon les termes mêmes du raisonnement du grand théologien. Il appuyait sa conclusion à la fois sur l’Écriture Sainte et sur la Tradition.

Le bienheureux Jean Duns Scot à Paris. — La « grande thèse ».

Cette doctrine de l’immaculée Conception, solennellement proclamée comme un dogme le 8 décembre 1854, avait des adversaires. On la discutait dans les Écoles, à l’Université de Paris surtout.

Il convient de dire tout de suite que les Frères Mineurs gardaient avec amour sur ce point le sentiment de leur illustre fondateur : en 1219, au célèbre Chapitre des Nattes, saint François d’Assise avait fait décréter qu’on célébrerait chaque samedi, dans toutes les maisons de l’Ordre, une messe en l’honneur de la Conception de Marie ; ses fils, les Frères Mineurs, soutenaient donc avec ardeur le glorieux privilège de la Sainte Vierge. D’aucuns le leur reprochaient jusqu’à les accuser d’hérésie.

Vers 1302 ou 1304, alors que la question continuait à être l’objet de débats oratoires, le Frère Jean vint à Paris où il acquit la maîtrise et y enseigna jusqu’en 1307. Précisément à cette époque, le Souverain Pontife, pour ne pas laisser la discussion s’envenimer sur la doctrine mariale, aurait décrété, lui-même ou du moins l’un de ses légats, qu’il y aurait une séance solennelle et publique à la Sorbonne pour éclaircir la question. On allait jusqu’à affirmer que Duns Scot était venu d’Oxford à Paris précisément dans ce dessein. Il dut prendre alors ouvertement position pour l’Immaculée Conception, probablement pour justifier ses doctrines.

Voici, d’autre part, la pieuse légende à laquelle a donné naissance l’actus sorbonicus ou discussion en Sorbonne, laquelle eut lieu vers 1307.

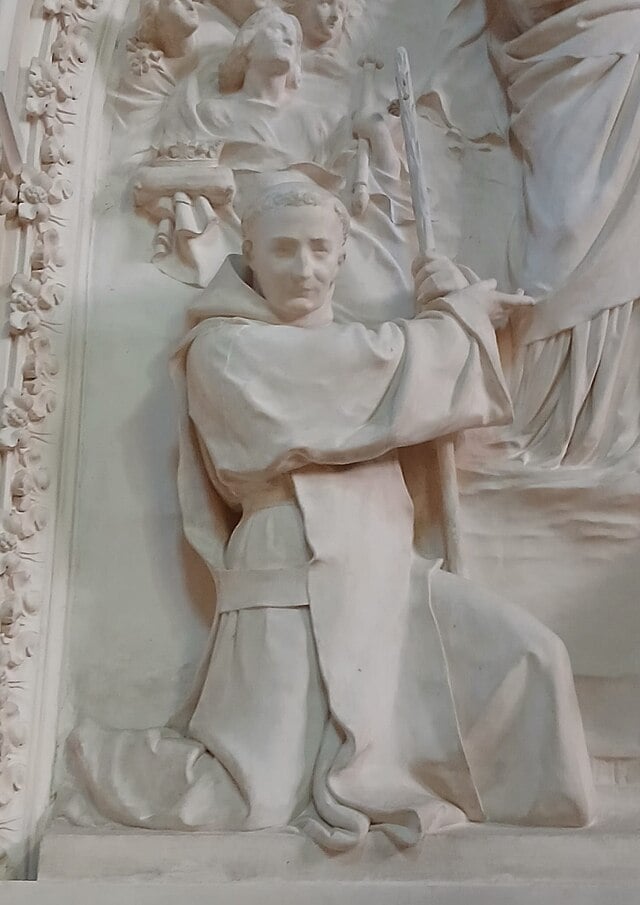

Maître Jean fut donc chargé de présenter la thèse et de la défendre contre toutes les objections des adversaires. Aucune mission ne pouvait lui être plus agréable. Il se prépara au grand jour par l’étude et aussi par la prière. Au moment même où il se tendait à la séance, il rencontra sur son passage une statue de la Sainte Vierge.

Se mettre à genoux pour faire une dernière prière et implorer encore le secours de celle dont il va proclamer la gloire, c’est une chose toute naturelle.

— Dignare me laudare te Virgo sacrata ! s’écrie-t-il ; ô Vierge sainte, permettez-moi de chanter vos louanges ; donnez-moi de le faire comme vous le méritez ; soutenez-moi contre ceux qui nient vos privilèges I

Et voici que, en signe d’assentiment, comme gage de protection, la statue incline la tête et sourit. Elle garda désormais cette attitude inclinée et ce sourire tels qu’on les retrouve sur une statue de la même époque, célèbre sous le vocable de Notre-Dame de Salut. Ceux qui racontent le fait ajoutent que, jusqu’à la Révolution, le peuple de Paris entoura la Vierge de Duns Scot d’un culte spécial, en souvenir de l’événement.

La grande discussion eut lieu, devant une assemblée d’élite que présidaient les légats. La thèse du Docteur marial fut péremptoire, quoiqu’il la présentât avec une grande modestie. Jean Duns Scot montra tant de talent pour résoudre toutes les difficultés, pour éclaircir tous les doutes, qu’il n’y eut plus d’hésitation possible dans l’esprit de ses auditeurs, voire de ses contradicteurs. Tous comprirent que non seulement ce n’était pas une hérésie de soutenir que Marie a été conçue sans la tache originelle, mais encore que c’est une doctrine sûre, insinuée dans l’Écriture, affirmée par la Tradition et absolument conforme à l’esprit de l’Église et au sentiment du peuple chrétien.

Il est certain que l’Université de Paris abonda pleinement dans ce sens. Bientôt, elle décréta que personne ne pourrait prendre des grades sans avoir fait le serment de défendre la Conception immaculée de la Vierge Mère de Dieu. Et chaque année cette fête fut célébrée par la docte assemblée. L’évêque de Paris chantait la messe, et un Docteur donnait le sermon de circonstance. Le grand annaliste franciscain, Luc Wadding, nous donne ces détails, en ajoutant une particularité : la fête se célébrait dans l’église des Franciscains ; toutefois, quand elle tombait un dimanche, la cérémonie avait lieu chez les Dominicains.

La sainte obéissance. — A Cologne.

Quelque temps après ce grand événement, Frère Jean de Duns prenait un peu de récréation avec un certain nombre de ses disciples. La tradition a mentionné le lieu : ils étaient sur le Pré-aux-Clercs, lorsqu’un courrier lui remet une lettre d’obédience. Le Ministre général de l’Ordre l’envoyait à Cologne.

Sans faire la moindre réflexion, sans même franchir la Seine pour regagner son couvent, prendre congé de ses Frères, saluer ses amis et recueillir ses manuscrits, aussitôt le grand Docteur se met en route vers sa nouvelle destination.

- L’obéissance m’y envoie, dit-il simplement à ceux qui l’entourent et s’étonnent ; Dieu a parlé par la voix de mon supérieur, cela suffit !

Quelle était l’intention du Général en cette circonstance ? Pourquoi enlever à l’Université la plus célèbre du monde un homme comme Duns Scot ? On ne peut pas croire qu’il craignait pour sa vertu : son humilité, son esprit d’obéissance étaient connus de tous. En réalité, à la requête des échevins de Cologne et de l’archevêque lui-même, Henri de Virneburg, le Ministre général mande à Jean de se rendre dans cette ville pour y enseigner la saine doctrine et réfuter des hérétiques, appelés begguards, du nom de leur chef Lambert le Bègue, qui y faisaient beaucoup de mal, en même temps que pour jeter les fondements d’une nouvelle Université.

Dès qu’on apprit qu’il approchait de la ville, non seulement les Mineurs ses Frères, mais tout le clergé et la noblesse vinrent au-devant de lui, suivis d’une grande multitude de peuple. Au son des cloches et au chant des hymnes et des cantiques sacrés, on le conduisit jusqu’au couvent. Il commença aussitôt à enseigner, soit par des sermons adressés au peuple, soit dans des leçons de théologie professées devant un auditoire d’élite, car on le fît monter immédiatement dans la chaire magistrale.

La doctrine du bienheureux Jean Duns Scot.

Le principal de l’œuvre de Jean de Duns est constitué par son grand commentaire latin d’un ouvrage célèbre au moyen âge, le Livre des sentences, de Pierre Lombard, sorte d’ébauche de la Somme théologique de saint Thomas et dont l’auteur devint évêque de Paris en 1159. Le commentaire de Jean Scot fut rédigé à Oxford, d’où son titre Opus oxoniense ; il y ajouta un second commentaire, Reportata parisiensia, résumé de son ouvrage précédent et qui est le fruit de son enseignement à Paris. Il y faut ajouter deux séries de « questions » et un autre opuscule latin, De primo principio, l’un des premiers écrits du maître :

D’une architecture mathématique et aux envolées sublimes…, ce traité est une belle contemplation de Dieu et de ses infinies perfections…, il n’a pu être composé que sous l’impression d’une grâce d’oraison très élevée. (Ephrem Longpré.)

Duns Scot est le maître par excellence de l’école franciscaine, « toute l’efflorescence mystique franciscaine du XIIIe siècle a trouvé sous sa plume une justification métaphysique admirable ».

Quoi qu’on en ait dit, il est un esprit éminemment constructeur, s’appuyant non seulement sur l’Écriture mais aussi sur les Pères, et son auteur préféré est, sans contredit, saint Augustin ; enfin, il n’avance rien qu’il ne le soumette à l’autorité de l’Église.

La synthèse scotiste a un caractère particulier qui la différencie de saint Thomas d’Aquin :

Duns Scot a eu la préoccupation toute franciscaine d’organiser une conception générale de tout l’ordre des choses du point de vue de l’amour.

L’amour est au commencement de toutes les voies de la Trinité, ad extra ; de même il conditionne le retour des êtres vers leur Premier Principe. C’est dans l’amour enfin que se consommera éternellement l’union des élus et de Dieu.

En dehors de son exposé doctrinal de l’immaculée Conception, qui suffirait à assurer la gloire de Duns Scot, la théologie du Docteur subtil présente plusieurs traits caractéristiques très intéressants et personnels sur la nature de Dieu et de ses attributs, sur le péché originel, sur la grâce, sur la béatitude, etc. Il convient de signaler plus particulièrement sa remarquable doctrine du Verbe incarné qui a été adoptée par son illustre Frère en religion saint Bernardin de Sienne, par François Suarez, saint François de Sales et Mgr Gay.

Ajoutons enfin que l’institution de la fête du Christ-Roi par le Pape Pie XI, le 11 décembre 1925, est venue remettre en lumière l’enseignement de Jean Duns Scot sur l’excellence suprême du Christ.

Le caractère le plus saillant de la doctrine de ce grand théologien est l’esprit catholique et traditionnel dont elle s’inspire. Sur toute question d’ordre théologique, avant de formuler sa pensée, le Docteur subtil recherche les enseignements de l’Écriture. Une parole de la Bible, à son avis, vaut plus que toute démonstration. Mais il ne croit qu’aux révélations authentifiées par l’autorité de l’Église.

Jean Duns Scot a toujours été regardé comme un défenseur zélé de la foi catholique, et c’est contre la doctrine de leur compatriote que les réformés d’Angleterre se ruèrent avec le plus de rage. Ses livres furent brûlés par ordre d’Édouard VI, aux applaudissements du peuple. Le pseudo-évêque protestant Georges Bull ou Bullus l’appelait « l’Hercule des papistes ».

La mort. — Le culte.

Jean le Scot n’avait que 34 ans. Il semblait, en conséquence, pouvoir encore compter sur de longs jours, et, à cette époque comme maintenant, on aurait cru qu’un religieux à la fois si savant et si pieux était comme nécessaire à l’Église. En peu d’années, il avait, comme dit l’Écriture, accompli une longue carrière : le 8 novembre 1308, quelques mois à peine après son arrivée à Cologne, il s’endormit doucement dans le Seigneur.

Dès le lendemain, il fut enseveli dans l’église du couvent des Frères Mineurs, au milieu d’un immense concours de peuple, et la vénération universelle lui décerna le titre de « Bienheureux » qu’il porte encore aujourd’hui dans l’Ordre franciscain. Ce culte a survécu aux temps et aux révolutions divers ; en 1710, l’évêque de Nole, en Campanie, François-Marie de Carafa, après un procès canonique en forme, déclarait que ce culte était de tout point conforme aux règles tracées par Urbain VIII.

Les postulateurs généraux successifs de l’Ordre des Frères Mineurs, s’appuyant sur une foule de témoignages et encouragés par les lettres d’un grand nombre d’évêques du monde entier, ont entrepris au XIXe siècle des démarches auprès du Saint-Siège pour faire reconnaître officiellement le culte immémorial rendu au bienheureux Jean Duns Scot, le Docteur de l’immaculée Conception et de la Royauté universelle du Christ.

source : Bonne Presse, Guy Daval,

Sources consultées. — T. R. P. Léon, L’auréole séraphique, t. IV (Paris). — R. P. Alexandre Bertoni, Le bienheureux Jean. Duns Scot (Levanto, 1917). — R. P. Ephrem Longpré, La royauté de Jésus-Christ chez saint Bonaventure et le bienheureux Duns Scot (Montréal, 1927). — R. P. Bernard Jansen, 8. J., A propos du bienheureux Duns Scot, sur le chemin de la vérité (Paris, ig34). — R. P. Raymond, article « Duns Scot » dans Dictionnaire de théologie catholique de Vacant et Mancenot, t. IV (Paris, 1911). — F. Cayré, A. A., Précis de Patrologie, t. Il (Paris, ig3o). — (V. S. B. P., n* i5ia.)