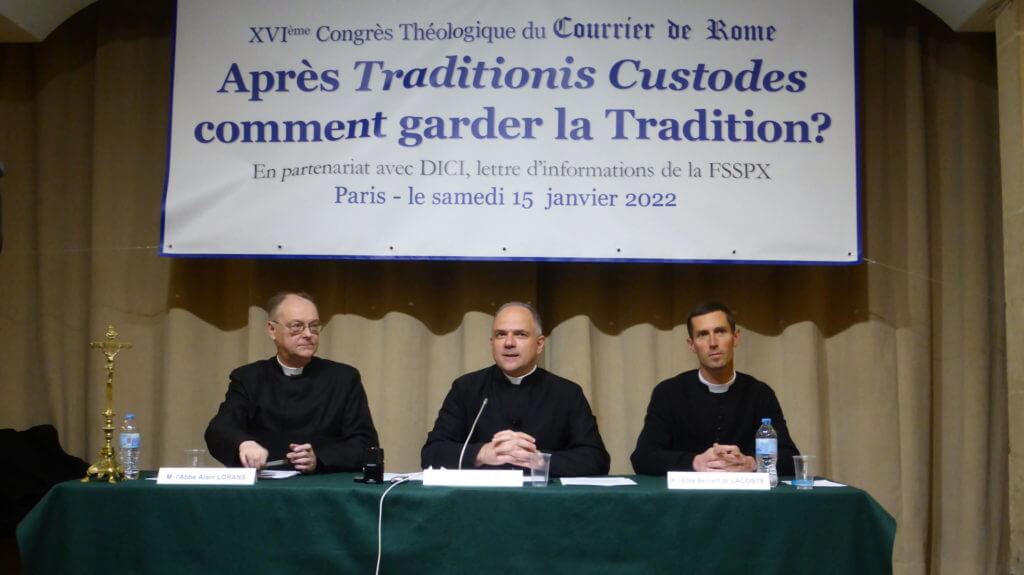

Paris les 5,6 et 7 janvier 2007

Le VIIème congrès théologique de Si Si No No organisé par Le Courrier de Rome en partenariat avec l’IUSPX et DICI s’est tenu à Paris ce week-end. Trois jours pleins de travail intense, d’attention soutenue, de réflexion alimentée par des conférences de haute tenue tant intellectuelle que spirituelle. Comme on l’eût dit en d’autres lieux, il s’agissait bien du « dernier endroit où il fallait être absolument sous peine d’être taxé de ringardise »… Qu’il nous soit donc permis, par ce bref résumé, de vous y conduire !

La réforme grégorienne

Après la présentation des 40 années de travaux infatigables du Courrier de Rome par Monsieur l’abbé du Chalard, Monsieur l’abbé Boivin nous entretint de la Réforme Grégorienne en nous rappelant préalablement que les désordres surviennent dans l’Eglise lorsqu’il y a une inversion des primats, le temporel venant dominer le spirituel.

Après la présentation des 40 années de travaux infatigables du Courrier de Rome par Monsieur l’abbé du Chalard, Monsieur l’abbé Boivin nous entretint de la Réforme Grégorienne en nous rappelant préalablement que les désordres surviennent dans l’Eglise lorsqu’il y a une inversion des primats, le temporel venant dominer le spirituel.

La crise de l’Eglise s’était installée au IXème siècle sous l’action conjuguée du délitement de l’Empire Carolingien et des grandes invasions qui déferlaient du Nord, de l’Est et du Sud (n’oublions pas que, en 840, Rome fut mis à sac par les musulmans qui pillèrent et volèrent une multitude de trésors religieux lesquels, d’ailleurs, disparurent tous dans un naufrage…).

Dès lors les structures de l’Eglise furent subordonnées au pouvoir des principautés souveraines issues du morcellement de l’Empire et c’est ainsi que l’Auctoritas Ecclesiæ passa de fait entre les mains de laïcs qui nommaient les charges spirituelles et auxquels évêques et Pères Abbés devaient hommage et allégeance. De spirituelles, ces charges devinrent surtout temporelles (les abbayes et les diocèses procuraient des revenus lucratifs) et l’on put assister, outre la perte d’âme, à des nominations aberrantes comme celle d’un enfant de cinq ans à la tête de l’évêché de Reims ! Tous ces désordres furent accompagnés d’un profond désordre moral et l’on vit fleurir la simonie et le nicolaïsme (la simonie désigne le commerce des charges et des sacrements, le nicolaïsme désigne l’incontinence des clercs).

La première réforme fut celle des réguliers avec, en 909, la fondation de Cluny par Guillaume d’Aquitaine qui place d’emblée l’abbaye sous la protection de saint Pierre et saint Paul et lui assure l’exemption. Elle fut ultérieurement dotée de l’immunité. La réforme séculière vint plus tard : les papes pré-grégoriens condamnèrent la tutelle laïque et Grégoire VII affirma la supériorité du spirituel sur le temporel. Par le « Primatus Papæ » il situa résolument l’Eglise à la vraie place accordée par le « Tu es Petrus » du Christ.

150 ans de crise, 70 années de remise en ordre… Plusieurs générations ! Mais, recouvrant la Libertas Ecclesiæ et le Primatus Papæ, l’Eglise put reprendre sa route et après une période de friche, elle put connaître la prodigieuse floraison intellectuelle, artistique et spirituelle des XIIème et XIIIème siècles.

Le Protestantisme et la Contre Réforme

Avançant dans le temps, Monsieur l’abbé Schmidberger nous présenta la Réforme de Luther en nous rappelant les grandes lignes de l’hérésie : l’homme est mauvais par nature, sa concupiscence est invincible, il ne peut donc être justifié que par la Foi.

De ce fait, les sacrements ne distribuent pas la grâce, ils ne sont que le signe de la confiance que nous portons au Christ.

Par l’abandon de l’union entre la nature et la grâce, le subjectivisme peut s’installer en lieu et place du Dogme et la Réforme se répandre comme une traînée de poudre.

Nous évoquant les causes de l’hérésie, de la rapidité de son impact et les moyens utilisés par ses diffuseurs, il nous présenta l’ampleur de la réaction de l’Eglise qui permit, là aussi, toute cette efflorescence spirituelle, intellectuelle, artistique, que l’on appelle la « Contre-Réforme ».

Les précurseurs de l’aggiornamento, l’ouverture aux idées modernes dans la théologie de la Renaissance et la réaction thomiste

Docteur en Philosophie, Madame Scrosati développa une des causes de la Réforme et nous démontra comment c’est au cœur de la Renaissance qu’il faut chercher les germes de la crise de l’Eglise depuis la Réforme juqu’au Modernisme en passant par le Jansénisme. A cette époque, l’homme n’est plus seulement une créature de Dieu, il devient une valeur en soi.

Docteur en Philosophie, Madame Scrosati développa une des causes de la Réforme et nous démontra comment c’est au cœur de la Renaissance qu’il faut chercher les germes de la crise de l’Eglise depuis la Réforme juqu’au Modernisme en passant par le Jansénisme. A cette époque, l’homme n’est plus seulement une créature de Dieu, il devient une valeur en soi.

Le processus de l’individualisme s’amorce, Erasme en est le penseur et le chantre. On note un désintérêt pour le dogme précisément défini, un attrait pour le spiritualisme, un déséquilibre entre la foi et la raison, un manque total d’obéissance à l’Eglise. Ces théories gagnent les hautes sphères religieuses, et on peut alors voir un pape préfacer des ouvrages sur la Kabbale ou une traduction du Talmud…

Mais à l’Université de Louvain, deux théologiens, Driedo et Latonus, travaillèrent à caractériser et à répondre aux erreurs répandues en particulier dans les œuvres d’Erasme. C’est eux qui ouvrent la voie à la réponse ferme de la Contre Réforme catholique. Pour contrer ce subjectivisme naissant, saint Pie V préconisera le retour à l’enseignement scolastique et fera de saint Thomas un Docteur de l’Eglise à l’enseignement incontournable.

La formation du clergé au XVIIe siècle

Après cette matinée extrêmement dense, le même rythme nous fut proposé durant un après-midi ouvert par la conférence de Monsieur l’abbé Portail : Crise et réforme du clergé au XVIIème siècle. Un constat : à la fin du règne d’Henri IV (fin des Guerres de Religion), les prêtres menaient une vie licencieuse, la simonie et le nicolaïsme refleurissaient. Dans les Dombes, saint Vincent de Paul eut à lutter contre la fréquentation des cabarets et autres maisons de jeu, contre la vente des sacrements et surtout contre l’alcool.

Après cette matinée extrêmement dense, le même rythme nous fut proposé durant un après-midi ouvert par la conférence de Monsieur l’abbé Portail : Crise et réforme du clergé au XVIIème siècle. Un constat : à la fin du règne d’Henri IV (fin des Guerres de Religion), les prêtres menaient une vie licencieuse, la simonie et le nicolaïsme refleurissaient. Dans les Dombes, saint Vincent de Paul eut à lutter contre la fréquentation des cabarets et autres maisons de jeu, contre la vente des sacrements et surtout contre l’alcool.

Le désastre moral s’accompagnait d’un désordre intellectuel pire encore, avec un manque de zèle pastoral évident, une absence totale de sermons, de catéchisme, d’évangélisation, et des fidèles laissés dans l’ignorance. De leur côté, découragés, les évêques ne visitaient plus leur diocèse et démissionnaient de leurs responsabilité devant des prêtres qui font de plus en plus appel aux juridictions civiles.

Plusieurs causes expliquent un tel état de délabrement. D’abord des causes générales comme les guerres (il ne faut pas oublier que 12 000 prêtres ont été tués durant les Guerres de Religion) et la Fronde qui remettait en cause l’Autorité centralisée. Les habitudes de jeunesse étaient pernicieuses : la chasse, le jeu, le collège, dans une ambiance de brutalité, d’ivrognerie, de tavernes, de mœurs licencieuses.En ce qui concerne les causes propres aux prêtres, on pouvait répertorier d’abord le défaut de vocation, de pureté d’intention dans le choix de l’état ecclésiastique ; puis, la trop grande pauvreté du clergé, son défaut de science et son esprit d’orgueil qui lui fait aspirer à l’estime du monde et on voit s’installer la fainéantise, l’absence de pénitence, le mépris de l’oraison et par dessus le tout, l’insoumission.

On réagira en revenant aux directives du Concile de Trente :

– Les clercs doivent porter l’habit sous peine de punition (l’Ordre Sacerdotal étant le premier état social, il doit être marqué par l’apparence)

– Célibat ecclésiastique incontournable

– Respect de la « modestie cléricale » (terme général qui recouvre la façon de vivre)

On crée des séminaires (oratoriens, sulpiciens, etc.) dont tous les fondateurs seront des missionnaires. Ces séminaires ne ressemblent pas aux nôtres : ils sont conçus comme une école de vertu et de dévotion, comme une maison spirituelle et d’enseignement de la pratique professionnelle, les études proprement dites étant faites à l’Université. Cela commence par ce que l’on appelait des « retraites d’ordinants » qui duraient 10 jours…

La réforme du clergé va être entreprise et couronnée de succès en deux générations. Cependant, très vite se profile une nouvelle crise dont, curieusement, les premiers signes se manifestent dans les rangs du clergé qui a mené la réforme… il s’agit de l’esprit d’indépendance, de curiosité toutes choses qui s’expliquent par la pauvreté du matériel humain et par l’esprit de division généré en particulier par le Jansénisme et qui explique cette montée de l’insubordination. Pas plus que le Xéme siècle, le XVIIIème ne verra de grandes figures de clercs.

La conclusion de cette conférence sera double : d’abord la constatation que le clergé est tributaire de la société dans laquelle il vit et que sa « réforme » doit donc être permanente. Ce travail, fort intéressant, fait partie de la Thèse à laquelle travaille actuellement Monsieur l’abbé Portail qui, cette année, a publié sur Internet une étude tout aussi intéressante sur l’état du clergé à la fin du XIXème siècle : Saint Pie X et le Sacerdoce.

Le modernisme : causes et remèdes selon Pascendi

Ce fut au tour de Monsieur l’abbé Thouvenot, recteur de l’IUSPX, d’aborder la crise du modernisme sous l’angle de l’encyclique Pascendi dont nous fêterons cette année le centenaire. Le Modernisme dans l’Eglise est une révolte qui touche les esprits et les apparente aux anges rebelles. Révolte pernicieuse de clercs qui ne se rebellent pas totalement mais ne se soumettent pas non plus : contrairement à Luther ils restent donc dans l’Eglise, mais c’est l’Ecriture et la Tradition qui sont atteintes.

Ce fut au tour de Monsieur l’abbé Thouvenot, recteur de l’IUSPX, d’aborder la crise du modernisme sous l’angle de l’encyclique Pascendi dont nous fêterons cette année le centenaire. Le Modernisme dans l’Eglise est une révolte qui touche les esprits et les apparente aux anges rebelles. Révolte pernicieuse de clercs qui ne se rebellent pas totalement mais ne se soumettent pas non plus : contrairement à Luther ils restent donc dans l’Eglise, mais c’est l’Ecriture et la Tradition qui sont atteintes.

Saint Pie X fit preuve de toute la vigilance qui doit être celle du Pasteur suprême et, avec une « sainteté toute papale », porta un « regard d’aigle » sur ce qui menaçait l’Eglise. Dans les deux textes de 1907 (l’allocution du 17 avril et l’encyclique du 8 septembre), il pose clairement le problème (on dira même qu’il a « inventé » le Modernisme), et c’est parce qu’il le pose clairement qu’il peut alors préconiser les moyens permettant de le résoudre.

Merci à Monsieur l’abbé Thouvenot pour le plan distribué (qui allège le travail de ses « recenseurs » !) et que je restitue tel quel :

Causes du Modernisme selon Pascendi :

– Causes éloignées : morales (curiosité, orgueil alors qu’il convient de se renoncer à soi-même pour suivre le Christ), intellectuelle par l’ignorance (alors que la méthode scolastique est rigoureuse et exigeante), la guerre acharnée contre la philosophie scolastique, la Tradition, l’autorité des pères et le Magistère de l’Eglise.

– Cause prochaine : perversion de l’esprit.

Remèdes à la crise selon Pascendi :

– Redressement des esprits par la philosophie thomiste

– Lutte contre les modernistes en les excluant systématiquement de l’enseignement et en faisant tout pour neutraliser leur influence par la censure et l’obligation d’obéissance.

La critique de la raison moderne selon Benoît XVI

En conclusion de cette première journée, Monsieur l’abbé Lorans se livra à une analyse de la position du pape Benoît XVI à travers le discours de Ratisbonne où il est question d’une « crise de la raison qui devient folle ».

Il fait remarquer cet apparent paradoxe de l’accroissement de la connaissance qui, au lieu d’enrichir la raison, la frappe de cécité.

Le pape, dit-il, a une pleine conscience de la crise, il ne lui reste qu’à décider d’utiliser les remèdes.

Suit alors une brillante présentation du kantisme inspirateur des idées conciliaires en général et de Benoît XVI en particulier.

Faisant appel au sens commun, Monsieur l’abbé Lorans conclut alors en disant que l’on ne peut pas faire ne pas être ce qui est, ni inversement.

La notion d’Église

La seconde journée fut ouverte par la communication de Monsieur l’abbé Gleize à propos de la notion même d’Eglise. Traditionnellement, l’Eglise est une société monarchique ayant à sa tête un chef unique : le successeur de Pierre auquel le Verbe incarné a confié les pouvoirs et auquel tous sont liés par un lien de dépendance et de subordination.

La seconde journée fut ouverte par la communication de Monsieur l’abbé Gleize à propos de la notion même d’Eglise. Traditionnellement, l’Eglise est une société monarchique ayant à sa tête un chef unique : le successeur de Pierre auquel le Verbe incarné a confié les pouvoirs et auquel tous sont liés par un lien de dépendance et de subordination.

Cette société hiérarchique doit assurer la fonction de transmission et d’enseignement. Ses membres sont donc inégaux et l’on distingue l’Eglise enseignée constituée par les laïcs qui ont le caractère du baptême, de l’Eglise enseignante constituée par les clercs qui ont le pouvoir d’ordre et administrent les sacrements qui permettent la sainteté et le Salut.

L’Eglise est donc condition nécessaire (bien que non suffisante) du Salut : s’il n’est pas de sainteté et de Salut sans la grâce des sacrements, l’Eglise ne s’identifie pas pour autant au Salut qui ne s’opère que dans la Communion des Saints.

Avec Benoît XVI, on voit formalisée une nouvelle notion de l’Eglise. Le pape ne dit plus que le Christ a fondé une Eglise : il commence en déclarant que le Christ a suscité un rassemblement autour d’une expérience commune.Le mot expérience devient dès lors le maître mot de cette nouvelle ecclésiologie : l’évangélisation devient l’annonce de l’expérience et ce qui est important, c’est le rassemblement. Le ministère, lui, n’arrive qu’en arrière-plan et ne traduit nullement l’idée d’une société constituée.

Il n’est pas à proprement parler question d’Eglise, mais de « Royaume » et ce Royaume représente l’union des personnes dont chacune fait la même expérience religieuse. (Chez les Protestants, le Postulat Individualiste est second, le premier étant constitué par le Libre Examen). Dieu existe donc parce qu’on le ressent et nous constatons de ce fait le primat de l’expérience sur l’intelligence.

Cependant Benoît XVI, tout en le gardant, purifie ce « Postulat Individualiste » : il ne s’agit pas seulement d’une expérience individuelle mais d’une Communion de chacun avec Dieu et avec les autres. L’Eglise fut définie à Vatican II comme le signe et l’instrument de l’unité avec Dieu et de l’unité du genre humain. Ce qui fonde l’Eglise c’est la Cène, ce n’est plus la remise des clés à Pierre.

Le ministère et la Tradition se trouvent donc dans une toute autre position. Le ministère ne constitue pas l’Eglise, il est défini comme un service qui doit permettre cette expérience commune. La hiérarchie n’est pas niée, mais elle est secondaire et le rapport est inversé car l’unité hiérarchique découle de l’unité de l’expérience commune qui définit l’Eglise.

Dans la Tradition, l’Eglise, société visible et hiérarchique, précède la Communion des Saints. L’une est aussi distincte et inséparable de l’autre que le sont les conditions du Salut et le Salut. Selon Benoît XVI, l’Eglise est la communauté rassemblée par le Christ qui appelle tous les hommes qui viendront y faire l’expérience du Salut donné par le Père. L’Eglise se confond alors avec la Communion des Saints, et l’expérience commune précède le ministère. Cette expérience commune est celle de la dignité de l’homme et dès lors, le surnaturel devient une exigence de la nature.

Le mariage en crise

Après cette magistrale ouverture de la journée, Monsieur l’abbé Knittel aborde le problème de la crise du mariage, crise en particulier du mariage catholique qui est une catastrophe pour l’Eglise tant il y a peu de vocations sacerdotales en dehors des familles basées sur un mariage véritablement catholique.

Après cette magistrale ouverture de la journée, Monsieur l’abbé Knittel aborde le problème de la crise du mariage, crise en particulier du mariage catholique qui est une catastrophe pour l’Eglise tant il y a peu de vocations sacerdotales en dehors des familles basées sur un mariage véritablement catholique.

Aujourd’hui, la conception catholique du mariage s’appuie sur Gaudium et Spes qui déclare que l’amour conjugal est la base du mariage.Cela s’oppose à tout le magistère antérieur qui définissait une fin première du mariage : la naissance et l’éducation des enfants, et une fin seconde : l’aide mutuelle et le remède à la concupiscence.

Les premières attaques contre cette définition du mariage surviennent juste après Pie XI où l’on titre un ouvrage : « Du sens et de la fin du mariage ». Mais, si l’on en vient à distinguer la fin du sens, comment le mariage pourrait-il avoir un sens qui ne s’appuierait pas sur sa finalité ?

Depuis 1963, l’homme doit être le principe et la fin de toutes les institutions et la fin du Bien Commun est de garantir les droits et les devoirs de chacun.En 1983, on déclare que le mariage est ordonné au bien des époux ainsi qu’à l’éducation des enfants. Mais il est impossible que le même acte ait deux fins différentes, voire même contradictoires, et tout cela est lourd de conséquences :

– La fin unitive et la fin procréative étant de même valeur, cela crée un conflit de devoirs qui aboutit à la contraception, ce à quoi les évêques répondent en invoquant le principe du moindre mal.

– La fin unitive placée en premier aboutit à une surévaluation de la sexualité dans la vie de chacun.

– Le bien des époux conduit à l’autorisation du préservatif dans les cas de SIDA ou autre problème de santé.

– Cela conduit à l’immaturité qui, elle-même, conduit aux innombrables demandes d’annulation de mariages.

– Et enfin, cela conduit à l’adultère du cœur.

Les causes de cette mutation sont à rechercher dans le personnalisme inauguré par Kant qui fait un absolu de la personne humaine mais surtout avec Jacques Maritain quand il distingue l’individu – qui est ordonné au bien de la cité, de la personne – au bien de laquelle est ordonnée la cité. La conclusion en est que la cause de la faillite du mariage est philosophique.

L’éducation et la famille

En dernière partie de cette matinée, Monsieur l’abbé de Cacqueray nous entretint de la crise de l’éducation en mettant en exergue de sa conférence une très belle citation du Père de Foucault : écrivant à une personne de sa famille, le Bienheureux la supplie de ne pas confier ses enfants à l’Ecole Publique car il y avait, lui-même, perdu la foi. Il reproche surtout à cette école sa neutralité qui n’est pas de nature à former les intelligences et les volontés.

En dernière partie de cette matinée, Monsieur l’abbé de Cacqueray nous entretint de la crise de l’éducation en mettant en exergue de sa conférence une très belle citation du Père de Foucault : écrivant à une personne de sa famille, le Bienheureux la supplie de ne pas confier ses enfants à l’Ecole Publique car il y avait, lui-même, perdu la foi. Il reproche surtout à cette école sa neutralité qui n’est pas de nature à former les intelligences et les volontés.

La déclaration conciliaire traitant de l’éducation, « Gravissimum Educationis Momentum », est peu connue, peu commentée. Elle intervint à la fin de la Troisième session qui venait âprement de discuter de la liberté religieuse. Cette question de l’éducation semble avoir présenté peu d’intérêt pour les Pères, mais la déclaration permet de constater toute la cohérence des décisions du Concile. En effet, le fondement de ce qui est défini comme le « droit à l’éducation » est, comme pour « le droit à la liberté religieuse », la dignité humaine érigée en valeur absolue.

Le principe en est que toute éducation fondée sur la dignité humaine favorise l’unité véritable et devient facteur de paix dans le monde. En cela, le Concile s’est bien mis à la remorque des idées du temps et s’est forgé des concepts qui, censés rendre la Tradition intelligible, ne servirent qu’à la dénaturer.

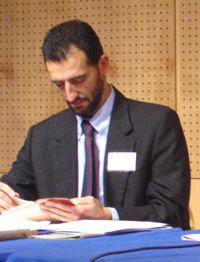

Le R.P Marziac toujours jeune de 83 printemps

Par la suite, les diverses déclarations tant des papes que des évêques (Paul VI ira jusqu’à faire l’éloge de l’Ecole Publique) présentèrent l’Ecole Catholique comme nécessaire non pas pour des raisons essentielles d’éducation : il s’agit simplement de laisser un espace à la sensibilité particulière des catholiques et d’intervenir en tant que simple complément de l’Ecole publique… On le voit, rien de très motivant !

Mais ce texte, nous dit Monsieur l’abbé de Cacqueray, « véhicule une chimère naturaliste » : une éducation qui ne reconnaît pas la finalité surnaturelle ne peut pas être facteur de paix car elle ne forme pas les intelligences ni les volontés. Elle fait l’inverse et, sous prétexte de droit à l’éducation, on installe un droit contre l’éducation. Le but avoué de l’éducation est aujourd’hui ainsi défini : « les enfants ont le droit d’être incités à apprécier sainement les valeurs morales » (sic…). Disparait alors, par dénigrement de l’autorité, le rôle de l’enseignant en tant que dispensateur du savoir, de l’éducateur en tant que formateur et dispensateur des règles.

L’enseignement et le magistère

Monsieur le Professeur Dominique Viain eut la lourde tâche de reprendre le flambeau après le déjeuner, mais il le fit avec une verve telle que nous ne risquions pas de nous endormir ! C’est d’ailleurs une tâche impossible que celle de résumer sa communication. Voici cependant quelques idées saisies au vol. La question posée était de savoir si l’enseignement disposait d’une garantie magistérielle et si l’on est en droit de déduire une méthode d’enseignement des 2 000 ans d’histoire de l’Eglise.

Monsieur le Professeur Dominique Viain eut la lourde tâche de reprendre le flambeau après le déjeuner, mais il le fit avec une verve telle que nous ne risquions pas de nous endormir ! C’est d’ailleurs une tâche impossible que celle de résumer sa communication. Voici cependant quelques idées saisies au vol. La question posée était de savoir si l’enseignement disposait d’une garantie magistérielle et si l’on est en droit de déduire une méthode d’enseignement des 2 000 ans d’histoire de l’Eglise.

Dans la chrétienté des premiers siècles, l’enseignement était celui qui était délivré dans l’Empire Romain. Les Pères sentent bien qu’il y a là quelque chose d’insuffisant, mais on perpétue la tradition romaine : on étudie les grands textes, on les commente : Ciceron, Virgile, Horace. On étudie aussi diverses matières comme l’Astronomie, la Musique. Progressivement, on ajoute l’étude de l’Ecriture et de la morale. Cela se perpétue durant le Moyen-Âge. La Renaissance verra une explosion culturelle liée à la « jubilation de la redécouverte du Grec » ; le projet d’un savoir encyclopédique prend forme et se développe. C’est durant le XVIIème siècle que s’institutionnalise l’école essentiellement avec les Jésuites et le lycée napoléonien ne sera que la version laïcisée du collège jésuite.

Au cours des siècles, l’enseignement changea de visage pour des raisons évidentes et tout ce que l’on privilégie aujourd’hui n’existait pas : les mathématiques ne purent s’enseigner tant que l’on n’avait pas la notion du zéro, les langues vivantes n’avaient pas d’objet, avant les XVIème et surtout XVIIIème siècle, la géographie était une géographie d’historiens et l’histoire, essentiellement antique, était l’étude des modèles moraux à travers les grandes figures du passé ; quant à la littérature nationale, elle n’intéressait personne.

Mais on ne peut parler d’évolution ni de progression car, aujourd’hui, nous assistons à un effondrement civilisationel sans précédent qui a un lien intime avec l’effondrement spirituel. L’éducation peut-elle apporter des solutions ? Les Grecs et les Romains ont toujours été à la base de toute éducation chrétienne et européenne : le latin n’est pas une « matière », il est notre langue maternelle, l’essence même de l’instruction chrétienne et européenne ! (Voir les vibrants plaidoyers de l’orateur en faveur du Latin réhabilité comme langue vivante.) Mais les Humanités ont disparu et il est urgent de les rétablir, urgent aussi de combattre le démocratisme et de différencier l’enseignement de l’éducation.

Car en voulant que tout le monde appartienne à l’élite on a cassé la possibilité de former une élite qui seule a le pouvoir de nous entraîner vers le haut. Au lieu de cela, la loi de la majorité est une loi du peu qui abaisse l’ensemble de la population vers le non-savoir. Quant à la perte spirituelle, elle est le fait de la laïcisation des professeurs et des étudiants.

Laissons aux lecteurs des Actes du congrès (à paraître en juin prochain) le soin de découvrir les remèdes préconisés par le Professeur Viain avec leur posologie et leur mode d’administration !

Le droit

Lui succède Monsieur Franck Bouscau, professeur des Facultés de Droit et Président du Jury rectoral de l’Institut saint Pie X. Il explique que, selon la conception traditionnelle (le « droit naturel classique »), telle qu’elle est énoncée par Aristote, les Romains et saint Thomas, le Droit est une application de la justice particulière qui consiste à rendre à chacun son dû, c’est à dire à effectuer un juste partage (cf. le symbole de la balance de Thémis).

Lui succède Monsieur Franck Bouscau, professeur des Facultés de Droit et Président du Jury rectoral de l’Institut saint Pie X. Il explique que, selon la conception traditionnelle (le « droit naturel classique »), telle qu’elle est énoncée par Aristote, les Romains et saint Thomas, le Droit est une application de la justice particulière qui consiste à rendre à chacun son dû, c’est à dire à effectuer un juste partage (cf. le symbole de la balance de Thémis).

Depuis les XVIème et XVIIème siècles, cette conception a été concurrencée par le « Droit naturel moderne » qui se fonde sur des principes généraux déduits, ou supposés tels, de la nature humaine et de la morale. Dans ce contexte, au lieu de chercher à déterminer la juste part de chacun, le droit vise désormais à satisfaire des revendications ou droits subjectifs. Cette conception connaîtra un apogée avec la proclamation des Droits de l’Homme et du Citoyen.

Au XXème siècle, les « Droits de l’Homme » pénètrent et bouleversent l’ensemble du système juridique, jusqu’au « droit à la santé », ou récemment, au « droit au logement opposable »… le Concile Vatican II, quant à lui, a reconnu les Droits de l’Homme et la liberté religieuse comme faisant partie des impératifs devenus incontournables.

Cependant, il faut noter que l’invention continue et incontrôlée de nouveaux « Droits de l’Homme » aboutit à une contamination de tout le Droit par des notions extra-juridiques. Il convient donc pour les juristes de revenir à la méthode aristotélico-thomiste.

Le travail de Si Si No No

Après avoir, dimanche matin à la Grand’messe, écouté le sermon profondément spirituel de Monseigneur Fellay qui nous enjoignait d’avoir, à l’instar des Mages, le courage d’ouvrir les yeux dans la nuit pour voir l’étoile et la suivre, nous débutons l’après-midi avec un vibrant plaidoyer de Monsieur l’abbé Castelain en faveur de la revue Si Si No No.

Après avoir, dimanche matin à la Grand’messe, écouté le sermon profondément spirituel de Monseigneur Fellay qui nous enjoignait d’avoir, à l’instar des Mages, le courage d’ouvrir les yeux dans la nuit pour voir l’étoile et la suivre, nous débutons l’après-midi avec un vibrant plaidoyer de Monsieur l’abbé Castelain en faveur de la revue Si Si No No.

Il nous dit l’enthousiasme qu’il ressent lui-même face à cette œuvre fondamentale accomplie sans relâche depuis quarante années et nous rappelle que le mot enthousiasme est issu du mot grec enthousiasmos qui signifie « transport divin », ardeur qui nous pousse à agir. Il nous livre son expérience des « conférences Si Si No No » organisées à Lyon durant lesquelles sont commentés d’anciens numéros de la revue, articles qui sont tellement fondamentaux, qu’ils ne datent jamais et ne perdent jamais leur impact actuel.

Mais pour vivre, une revue a besoin du nerf de la guerre, en l’occurrence elle a besoin d’abonnements. Pour cela c’est très simple, il suffit d’écrire au Courrier de Rome. Vous pourrez vous abonner à la revue et aussi commander les diverses publications. Puisse l’appel de Monsieur l’abbé Castelain ne pas avoir été lancé dans le désert !

Le témoignage émouvant et puissant d’un Révérend Père Abbé

|

|

|

|

C’est alors que nous pûmes entendre l’émouvant et magnifique témoignage d’un Révérend Père Abbé qui nous expliqua avec des mots simples et sensibles comment, ordonné en 1977 dans l’Eglise issue du Concile Vatican II, il vint à la Tradition après avoir traversé une terrible crise.

Ordonné dans un monastère italien , il fut nommé prieur en 1989 et se fit une spécialité d’organiser des rencontres inter-religieuses (sa première rencontre fut celle du DalaÏ-Lama dans la basilique de San Miniato) tout en menant de front diverses activités politiques teintées gauche.

Mais à vouloir dialoguer sans songer à être missionnaire, on tombe dans la « crise du rien » nous dit-il et la crise d’identité des prêtres est profonde : préalablement déformés au séminaire où on détruit leur sens du surnaturel en leur faisant lire Kant, perdus dans les activités sociales, ils ne savent plus ce qu’est le prêtre quand le Christ lui-même est réduit à un agitateur politique, à un simple « maître à penser ». Lorsqu’on fait comme Che Guevara, dans ses études on lit Hegel et Marx de préférence à saint Thomas, Dieu se réduit à la Communauté, et la liturgie devient prisonnière des fidèles…

Après vingt années de ce régime, il subit une crise personnelle dramatique en 1998 au cours de laquelle il fit l’expérience du « ciel fermé sans la moindre lumière ». Alors il s’astreint à lire : l’Introduction à la Vie Dévote de saint François de Sales, l’Imitation de Jésus-Christ et retourne à saint Thomas malgré le souvenir du mépris de son professeur de philosophie lui affirmant que saint Thomas était dépassé… Puis il se rendit au Barroux et comprit qu’il y avait une autre Eglise qu’il ne connaissait pas. C’est là qu’il dit sa première messe tridentine, et c’est à partir de cela que sa vie changea radicalement. Ensuite, il rencontra le Révérend Père Ange à Bellaigue, puis la FSSPX avec Monsieur l’abbé du Chalard et Monseigneur Fellay. Quand on pense avec un peu de droiture intellectuelle dit-il, on ne peut qu’être reconnaissant à Monseigneur Lefebvre qui disait si justement que lorsqu’on perd la Tradition, on perd sa culture et son âme.

Mais la Tradition, ce n’est pas que la liturgie : c’est une vérité, cela concerne la vérité de la foi.Il n’y a pas que la messe, il y a la foi ! Bien sûr on attend le Motu Proprio du pape, mais il ne règlera pas le problème de la foi. Dans les rapports avec Rome, il faut évidemment être prudent, mais il ne faut pas avoir peur. Lui-même, lors d’une de ses rencontres, il demanda au cardinal Castrillon ce qu’il pensait de Monseigneur Fellay. Oh ! lui répondit-il… « Monseigneur Fellay ? Lui, il est vraiment évêque ! »

Il conclut son intervention « ex abondancia cordis » comme il la définit lui-même, en nous disant son bonheur, le matin même, d’avoir vu à la messe de saint Nicolas une église pleine, et pleine de nombreux jeunes, de nombreux enfants. Mais il sait bien qu’ils n’étaient là que parce qu’il y a des prêtres capables de vivre un vrai sacerdoce.

Typologie de la crise présente

Nous arrivions presque à la fin du congrès, mais le rythme ne se ralentit pas et nous pûmes écouter Monsieur le Professeur d’Amico pour une conférence passionnante sur la Typologie de la crise présente qu’il ouvrit sur la très belle phrase de Dostoïevsky : « La beauté sauvera le monde ».

Nous arrivions presque à la fin du congrès, mais le rythme ne se ralentit pas et nous pûmes écouter Monsieur le Professeur d’Amico pour une conférence passionnante sur la Typologie de la crise présente qu’il ouvrit sur la très belle phrase de Dostoïevsky : « La beauté sauvera le monde ».

Tout d’abord il nous rappela les principes de l’œcuménisme tels que l’Eglise les a toujours définis :

– L’Eglise a reçu la plénitude du Christ et n’a pas besoin de perfectionnements.

– Puisque nous ne pouvons pas modifier le Dogme, il est impossible de faire une unification par assimilation.

– L’unification ne peut se faire que par conversion, principalement par conversion personnelle.

– Qui vient au catholicisme ne perd rien de positif.

Face à cette définition, l’œcuménisme actuel s’inscrit donc dans une totale irrationalité. Pour faire accepter cette irrationalité, il convient de manipuler le langage. On n’a jamais autant écrit dans l’Eglise que depuis Vatican II, ni avec… une expressivité aussi vide.Les paroles ne disent rien, ou autre chose, et s’il est vrai que le premier acte d’une révolution est la manipulation du langage, nous sommes bien en présence d’une révolution dans l’Eglise.

Souvenons-nous du livre de Georges Orwell « 1984 » et comment cet écrivain met en lumière les mécanismes d’oppression du peuple par la destruction du langage, comment il nous montre l’essence du pouvoir totalitaire qui repose sur la disparition du passé : « Qui contrôle le passé contrôle le futur, et qui contrôle le présent contrôle le passé ».

On assiste actuellement à un véritable « génocide culturel », à un « stalinisme ecclésiologique », par fermeture de la mémoire au moyen de la destruction du langage. Nous sommes bien dans la novlangue et la bi-pensée quand deux propositions qui s’annulent sont simultanément considérées valables comme, par exemple, les expressions « communion non pleine » ou « unité partielle ». L’effort de réflexion n’est pas gigantesque pour comprendre que, s’il y a communion elle est forcément pleine et que, s’il y a unité elle ne peut pas être partielle ! D’autres procédés linguistiques sont utilisés, Monsieur d’Amico les développera dans les Actes du congrès.

Le but de tout cela est de faire pénétrer l’utopie dans l’Eglise alors même qu’il n’y a pas de plus grand ennemi de l’utopie que l’Eglise qui a toujours fait preuve d’une sainte suspicion. L’utopie est partout : utopie politique, utopie humanitaire. Avec elle, la révolution a pris ses marques dans l’Eglise.

Le rôle de la FSSPX dans la crise présente

Le congrès s’achève, Son Excellence Monseigneur Fellay qui, depuis le début, a assisté à toutes les conférences, prend la parole pour conclure, et il nous parlera surtout de l’action de Monseigneur Lefebvre qui pressentit la crise avant même son explosion et en détermina immédiatement le remède. Voyant que la crise de l’Eglise est avant tout une crise du Sacerdoce, il en déduisit immédiatement que la solution en est la restauration et la sauvegarde du sacerdoce. Cependant plusieurs années s’écoulèrent entre ce « rêve » fait dans une église de Dakar et la création de la FSSPX. Les œuvres divines ne se font pas dans la précipitation.

Le congrès s’achève, Son Excellence Monseigneur Fellay qui, depuis le début, a assisté à toutes les conférences, prend la parole pour conclure, et il nous parlera surtout de l’action de Monseigneur Lefebvre qui pressentit la crise avant même son explosion et en détermina immédiatement le remède. Voyant que la crise de l’Eglise est avant tout une crise du Sacerdoce, il en déduisit immédiatement que la solution en est la restauration et la sauvegarde du sacerdoce. Cependant plusieurs années s’écoulèrent entre ce « rêve » fait dans une église de Dakar et la création de la FSSPX. Les œuvres divines ne se font pas dans la précipitation.

Saint Paul explique que la lettre tue s’il manque l’esprit. Or, par le Concile, c’est ce formel qui a été atteint, et c’est cela qui met l’Eglise en péril par perte de « l’esprit chrétien », par perte de « l’esprit sacerdotal ». Monseigneur Lefebvre comprend qu’il y a un lien intime entre la messe, le prêtre et la société chrétienne.

Le Libéralisme érige la liberté en absolu. Mais, la liberté repose sur la raison et la volonté et, l’érigeant en absolu, on érige aussi la raison et la volonté en absolu à l’exclusion de Dieu. A partir de là, le péché n’a plus de sens et ce qui suit n’a pas de sens non plus : la peine disparait, la sanction disparait, la réparation aussi et plus n’est besoin de Rédemption… Or Vatican II baptise le libéralisme…

A travers quatre nouvelles définitions des relations entre l’Eglise et le monde au Concile soulignées par Benoît XVI (l’Eglise et l’Etat moderne, la foi et la science, l’Eglise et les autres religions, l’Eglise et la foi hébraïque) on voit comment l’Eglise accomplit les plans maçonniques même si, individuellement, le pape est hostile à la maçonnerie. (La phrase telle qu’énoncée ici est en fait, pour nécessités de résumé, un court-circuit d’une partie de la conférence, la condensation de deux arguments que vous trouverez, développés, dans les Actes.)

Lorsque Monseigneur Lefebvre entreprit de sauver le Sacerdoce, la messe et l’esprit chrétien, toutes les autorisations furent données pour la fondation de la FSSPX et du séminaire d’Ecône « Manifestation évidente, écrivit Monseigneur, de la bénédiction sur l’Oeuvre à laquelle Dieu va confier l’Arche d’Alliance du Nouveau Testament ». Bien sûr il ne s’agit pas de s’encenser mais de peser une mission.

Or cette mission, même si beaucoup l’ont délaissée, ne représente jamais que le devoir de chaque Chrétien et, ce faisant, nous ne faisons rien de spécial. Alors, continuons tout simplement à faire notre devoir !

A Paris, le 8 janvier 2007

DP-SI pour La Porte Latine

Notes de la rédaction de La Porte Latine

1 – Tous nos remerciements à DP-SI pour ce compte-rendu fidèle et à Monsieur Francis Vaillant pour les photos.

2 – La revue Si Si No No :

Le Courrier de Rome

B.P. 156

78001 Versailles Cedex