Dans le monde actuel où régnent et se propagent impunément l’erreur et le vice au nom de fausses libertés, nous assistons à un recours de plus en plus fréquent à des pratiques superstitieuses, occultes, et même sataniques. De plus, la nature humaine blessée par le péché est d’autant plus portée à tout ce qui présente un côté merveilleux ou charme les sens, qu’elle s’affranchit de la dépendance de Dieu.

Même chez des catholiques, on cherche un savoir, on recourt à des pratiques qui sans être de la divination ou de la vaine observance, tendent à se rapprocher de la superstition. Comment cela ? Nous vivons dans un monde où le spiritisme se propage sous différentes formes plus ou moins grossières ou subtiles, et nous pouvons être contaminés par ces relents de soufre.

La superstition est définie par saint Thomas comme un vice qui s’oppose à la vertu de religion par excès – toute vertu morale se trouvant dans un juste milieu – non que l’on rende à Dieu plus d’hommage que ne le fait la vraie vertu de religion, mais par le fait qu’on rend le culte divin à qui on ne le doit pas, ou d’une manière indue.

Elle se divise en trois espèces.

- La première est l’altération du culte divin, c’est-à-dire l’offrande à Dieu d’un culte avec quelque chose de mensonger ou de superflu. Par exemple pour un culte mensonger, celui qui reprendrait des rites de l’Ancienne Loi ou changerait les formes prescrites par l’Eglise. Et saint Ambroise déclare indigne « celui qui célèbre les divins mystères sans se conformer à la tradition reçue du Christ ». Certaines messes du nouvel ordo pourraient s’en rapprocher. Comme exemple de culte superflu, ce serait une multiplication de pratiques extérieures qui va à l’encontre de l’Évangile : « Le Royaume de Dieu est au-dedans de vous », par exemple un excessif recours aux sacramentaux tel que porter tous les scapulaires possibles et inimaginables, voire non autorisés par l’Église.

- L’idolâtrie est la deuxième espèce de la superstition et consiste à rendre le culte divin à une créature, animée ou non. À regarder le péché en lui-même, les péchés contre Dieu sont les plus graves de tous, mais parmi eux l’idolâtrie est d’une gravité suprême car elle dresse dans le monde un autre Dieu, et porte atteinte à la souveraineté de son empire.

- Enfin, la troisième espèce de superstition regroupe les pratiques superstitieuses. La divination, la vaine observance et la magie noire sont les pratiques les plus manifestement liées à la puissance préternaturelle du démon. Mais il existe d’autres pratiques qui sans être nécessairement superstitieuses peuvent cependant être dangereuses, et d’autant plus qu’elles sont en vogue actuellement, parce qu’elles produisent un effet qui ne leur est pas naturel ou bien en raison d’une circonstance tel un rite ou une philosophie.

On y trouve les énergies, le magnétisme, l’hypnose et le yoga. Le magnétisme est une pratique énergétique qui repose sur l’idée que tout être vivant possède un champ d’énergie vitale, souvent appelé fluide magnétique. Il est possible que ces faits soient naturels car la science n’explique, ni ne connaît tous les détails de la Création. Il faut donc être prudent et discerner selon des critères tels que : le magnétiseur s’enrichit-il ? ou est-il bon catholique ? On peut avec fruit demander conseil auprès d’un prêtre. L’hypnose est un état voisin du sommeil provoqué par des manœuvres de suggestion. Elle n’est pas immorale mais peut l’être en raison d’une circonstance ou d’une fin mauvaise.

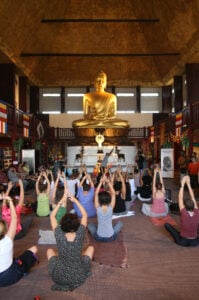

Enfin, le yoga tel qu’on le trouve autour de nous, peut être considéré comme une gymnastique douce, une discipline spirituelle et corporelle basée sur des exercices de posture et de relaxation. Mais il ne faut pas ignorer que le yoga est intimement lié aux philosophies orientales qui enferment l’homme sur lui-même et le déconnectent de la réalité. Il faut donc être prudent. Ainsi, la pratique du yoga peut être inoffensive à la condition que les aspects philosophiques et religieux du yoga soient vraiment absents. Ces pratiques auxquelles on peut rajouter le recours aux pierres, aux vertus des plantes ou autres médecines douces, sont des moyens naturels et peuvent aider la médecine traditionnelle. Mais il faut faire attention à ce que ces moyens restent à leur place de moyen et ne se substituent pas à une vie équilibrée et saine. Le contact avec la nature est le meilleur accès pour retrouver le bon sens qui manque cruellement à nos contemporains.

Le scoutisme qui voit dans la nature l’œuvre de Dieu ainsi que les métiers manuels, sont une antidote à l’esprit moderne matérialiste et naturaliste.

D’autre part, les blessures du péché originel qui sont l’empiètement du sentiment sur la connaissance, l’envahissement des produits de l’imagination fabulatrice et les difficultés pour guider son action, rendent l’homme plus fragile.

Le grand remède est tout simplement le retour à Dieu et au véritable culte, à la Messe de Toujours, “ en esprit et en vérité ».

On conclura avec le Père Mennessier o.p., qu’il faut remettre le tout dans le grand plan de la Théologie chrétienne. Le rôle du Démon, père du mensonge, lui-même à l’origine de la déchéance de l’humanité, prend alors tout son sens. La superstition c’est le grand drame de la créature sensible que l’Esprit déchu tente d’enserrer dans l’erreur, après l’avoir fait déchoir de cet état de spiritualité qu’était la justice originelle. Mais c’est le grand drame aussi de la Miséricorde infinie qui envoie la Vérité même pour établir le culte parfait : culte en esprit et en vérité, d’où toute superfluité est bannie, et qui nous offre sous le voile des symboles la réalité même de la Présence de Dieu.

Source : Notre-Dame d’Aquitaine, printemps 2025.