Avec le temps de la Septuagésime, la liturgie abandonne le chant de l’Alleluia. Que signifie cette disparition ?

Avec la Septuagésime se produit, dans la liturgie, un changement brusque de sentiments ; c’est alors que disparaît des chants liturgiques un petit motif. Enfants d’un siècle de peu de foi, nous n’en sommes pas frappés ; mais le Moyen Age croyant ressentait vivement ce changement : l’Alleluia cesse et nous ne l’entendrons plus que dans la nuit de Pâques. A la messe, le Roi divin, qui fait son entrée au moment de l’Évangile, n’est plus salué par le chant solennel de l’Alleluia. De même, les huit Heures de prière du jour ne commencent plus par l’Alleluia. On le remplace par le chant ou la récitation de cette formule : Louange à toi, Seigneur, Roi de la gloire éternelle. C’est assurément un beau salut ; mais ce n’est qu’un supplément qui nous fait deviner toute l’importance que l’Église attribue à l’Alleluia.

Qu’est donc l’Alleluia ? Ce mot vient de l’hébreu (Hallelu-Iah) et veut dire : louez Jahvé (Dieu). Mais déjà, dans l’ancien Testament, il avait perdu son sens primitif et était devenu un cri de joie. On lit dans le livre de Tobie : “ Dans les rues de Jérusalem (de la Jérusalem céleste),on chantera Alleluia” (XIII, 22). C’est dans ce sens que les premiers chrétiens ont adopté ce mot dont ils ont fait un chant de joie, un chant céleste, un chant de résurrection. Il appartient à la liturgie primitive, et, depuis lors, il a retenti à travers tous les siècles ; on l’entendra jusqu’à la fin du monde, et là-haut, dans la Jérusalem céleste, il sera chanté sans fin. L’Apocalypse nous dit : “ Le chant victorieux de l’Alleluia retentit comme le bruit des grandes eaux, comme le roulement de tonnerres puissants “ (Apoc. XIX, 6).

Dans les premiers temps du christianisme, l’Alleluia était en usage même dans la vie privée des chrétiens ; les fidèles le chantaient chez eux, les paysans en poussant leur charrue, les artisans dans leur boutique. Les navigateurs chantaient : Entonnons notre chant de rameurs : Alleluia. Les soldats chrétiens en avaient fait leur cri de guerre. “ Alleluia, le Seigneur est ressuscité ! ”, c’est ainsi que les chrétiens se saluaient au matin de Pâques. Bien plus, ils enterraient leurs morts au chant de l’Alleluia. Quelle foi, quelle espérance de la résurrection, n’exprime pas ce chant de l’Alleluia sur un cercueil !

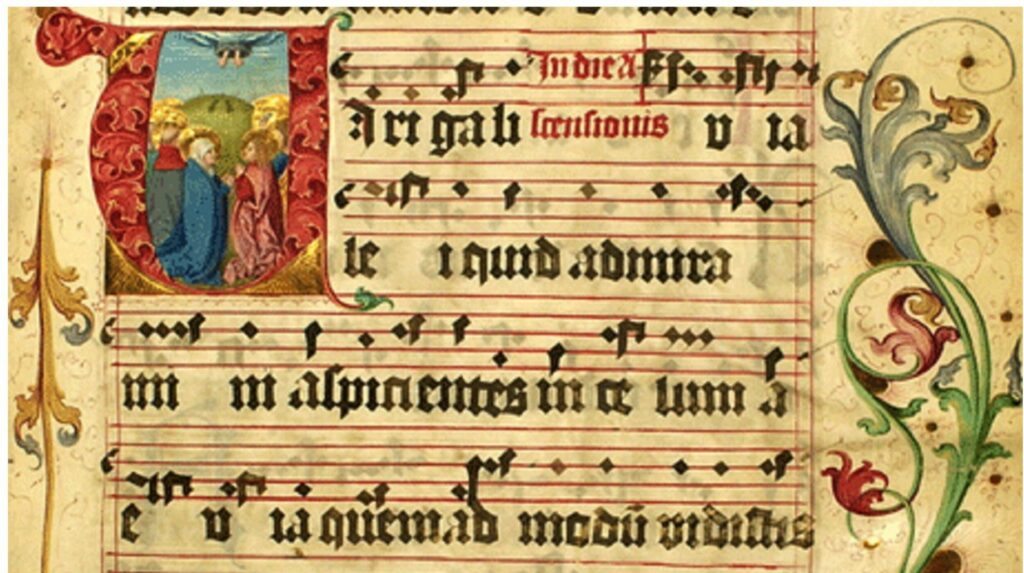

Mais la véritable place de l’Alleluia est dans la liturgie. Au début, on ne le chantait qu’à Pâques, comme le chant proprement dit de la Résurrection. Maintenant il accompagne l’âme fidèle à travers toute l’année ; il imprime à la vie chrétienne son caractère de joie à la pensée de la résurrection, et d’attente assurée de la victoire. L’Église le chante ou le récite plusieurs fois par jour : au commencement de chacune des Heures de l’Office (huit fois par jour). Elle le chante surtout à la messe dans l’antienne Alleluia qui est le chant annonciateur de l’Évangile, la proclamation du héraut annonçant l’arrivée du Christ dans l’Évangile ; ce chant est un des plus riches et des plus précieux parmi les chants choraux de notre liturgie. Seulement dans l’avant-carême et le carême, temps consacrés à la pénitence pour nos péchés, l’Église ne peut pas chanter son cri de joie. Il lui faut, pour un certain temps, se séparer de son cher Alleluia. Cette séparation a lieu le samedi avant la Septuagésime. A la fin des vêpres, on ajoute deux fois Alleluia au verset “ Benedicamus Domino ” et le chœur répond en ajoutant lui aussi deux Alleluia.

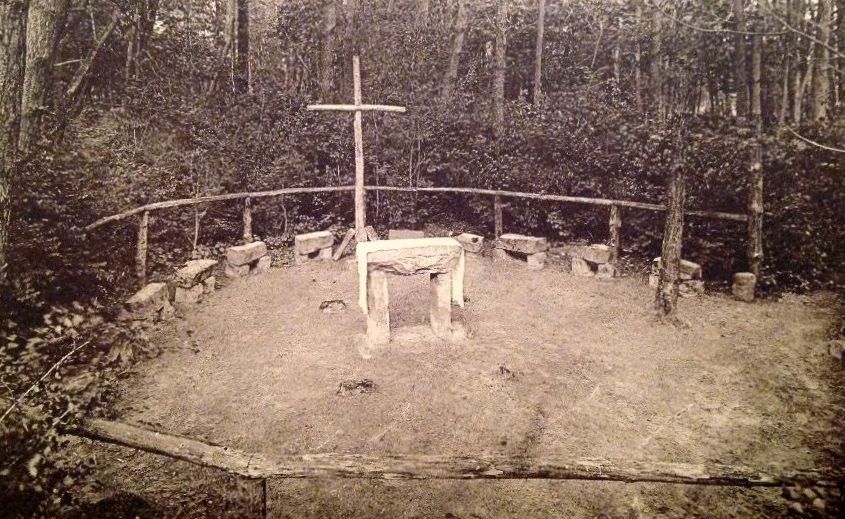

On a aimé comparer le temps de l’avant-carême aux soixante-dix ans de la captivité des Juifs qui symbolise la douleur du pécheur. Durand, un liturgiste du Moyen Age, écrit : Nous interrompons l’Alleluia qui est le chant des anges, parce que, par le péché d’Adam, nous sommes exclus de la société des anges, captifs dans la Babylone de la vie terrestre ; assis près des fleuves, nous pleurons à la pensée de Sion. De même que les fils d’Israël, sur la terre étrangère, suspendaient leurs harpes aux saules, nous devons, nous aussi, oublier le chant de l’Alleluia, dans la pénitence et l’amertume de notre cœur (Cf. ps. CXXXVI : Près des fleuves de Babylone nous nous assîmes, et nous pleurâmes…). Dans un certain nombre d’églises, on prenait solennellement congé de l’Alleluia. Durand nous dit : On se sépare de lui comme d’un ami très cher au moment d’un long voyage, on l’embrasse plusieurs fois, on couvre de baisers sa bouche, son front et ses mains.

Aujourd’hui, nous chantons l’Alleluia pour la dernière fois. Puisse-t-il nous rappeler toujours notre vocation ! Nous sommes des hommes ressuscités, des hommes célestes, des hommes joyeux. Nous sommes ressuscités par le baptême, nous devons rompre avec le péché ; nous sommes citoyens du ciel, nos pieds marchent sur la terre, mais notre cœur est au ciel : “ votre séjour est au ciel ”. La marque de la véritable vie chrétienne est la joie. Le chrétien est un enfant du soleil qui répand la lumière, la chaleur, la vie et la joie. Apprenons à être gais et joyeux ; que le caprice et la mélancolie n’aient pas de place dans notre cœur ! Soyons joyeux et répandons la joie autour de nous. Voilà ce que nous prêche l’Alleluia quotidien.

“ Le Seigneur dit à Adam : De l’arbre qui est au milieu du paradis, tu ne mangeras pas ; dès que tu en mangeras tu mourras “ (Ant. Magn.).

“ Le Seigneur dit à Noé : La fin de toute chair est arrivée devant moi. Fais-toi une arche de bois de cèdre afin qu’en elle soit sauvées toutes les semences (Ant. Magn.).

“ Le père de notre foi, Abraham, offrit un holocauste sur l’autel à la place de son fils “ (Ant. Magn.).

Source : Dom Pius Parsch, Le guide dans l’Année Liturgique.