A l’heure voulue de Dieu, et fixée par la prudence du Supérieur Général de la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X, de nouveaux sacres sont possibles, et nécessaires pour le bien commun de l’Eglise.

Une échéance à venir ?

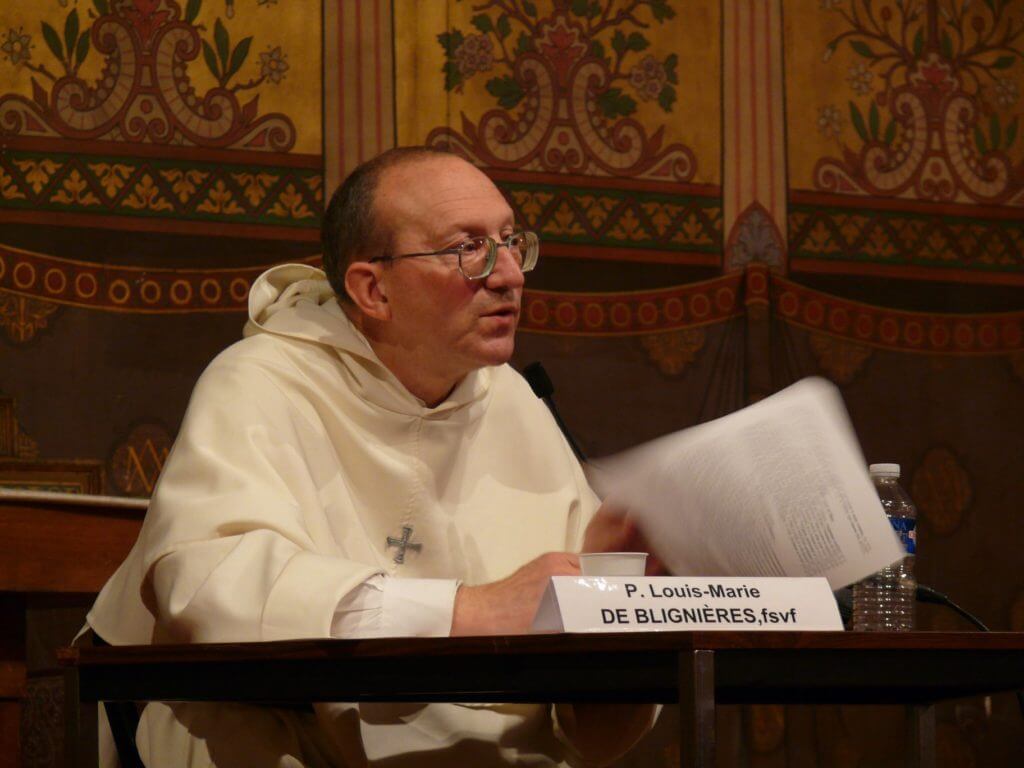

Les consécrations épiscopales du 30 juin 1988 eurent lieu à Ecône il y aura bientôt quarante ans. Quarante ans d’épiscopat : ce fut le moment où Mgr Lefebvre fit publiquement part de son intention de se donner des successeurs en consacrant des évêques. Aujourd’hui, nombre de circonstances semblent indiquer que serait à nouveau venu le moment favorable à de nouvelles consécrations. Dans un entretien du 1er novembre 2024, paru dans la revue des Etats-Unis The Angelus de novembre-décembre 2024, Don Davide Pagliarani, Supérieur Général de la Fraternité Saint Pie X déclarait en effet, en évoquant le récent rappel à Dieu de Mgr Tissier de Mallerais :

« Alors bien évidemment, la Providence nous parle à travers cet événement. Il est très clair que ce décès soulève la question de la continuité de l’œuvre de la Fraternité, qui ne compte plus que deux évêques désormais, et dont la mission auprès des âmes apparaît toujours aussi nécessaire, dans les temps de terrible confusion que vit l’Église aujourd’hui » [1]

2. Si cette continuité de l’œuvre de la Fraternité réclame de nouvelles consécrations épiscopales, il appartient au Supérieur Général de la Fraternité d’en décider l’exécution, au moment qui sera sans doute voulu par la divine Providence, mais qui aura néanmoins été fixé par lui, tant il est vrai que la Providence agit à l’ordinaire par le moyen des causes secondes, au nombre desquelles l’autorité suprême, dans une société comme la nôtre, se doit d’assumer les responsabilités les plus graves. « Le moment venu », déclare Don Davide Pagliarani, « nous saurons prendre nos responsabilités, en conscience ». Et ce sera bien sûr le moment qui viendra à l’heure qu’il aura fixée lui-même, en bon artisan de la divine Providence.

Reprise d’un argumentaire

3. Pour l’heure présente, nous voudrions indiquer les raisons proprement théologiques qui doivent conduire les fidèles catholiques à ne pas hésiter lorsque le moment sera venu, à l’heure fixée par le Supérieur Général. Ces raisons n’ont pas changé, depuis le 30 juin 1988. Pour lors, elles furent exposées et développées dans différentes publications, dont la plus aboutie fut incontestablement l’article paru dans le numéro 285 de septembre 1988 du Courrier de Rome, intitulé « Ni schismatiques, ni excommuniés »[2]. D’autres, apparemment plus modestes, eurent cependant le grand mérite de mettre plus immédiatement à la portée des simples fidèles les arguments destinés à pacifier leur conscience éventuellement hésitante ou troublée[3]. De l’une à l’autre de ces deux espèces d’explications, la théologique et la pastorale, nous pouvons retenir et approfondir le canevas suivant : comme celles d’hier, les éventuelles consécrations épiscopales de demain, même accomplies contre la volonté explicite du Souverain Pontife, seront a) possibles ; b) nécessaires ; c) sans détriment grave.

Possibles.

4. La possibilité doit s’entendre sur le plan qui est le sien, qui est celui de la nature même des choses, et qui concerne l’acte consécrateur pris comme tel, indépendamment de sa conformité ou non-conformité aux règles fixées par le droit – qu’il s’agisse du droit divin ou du droit ecclésiastique. Est possible un acte dont la réalisation ne répugne pas, n’implique pas de contradiction intrinsèque. En ce sens il est possible (même si cela est gravement illicite, ce qui est une tout autre question) qu’un prêtre réduit à l’état laïque célèbre validement la messe, car la mesure canonique dont il a fait l’objet ne lui a pas ôté le caractère sacerdotal ; en revanche, il est impossible qu’un prêtre célèbre validement la messe en consacrant une galette de maïs ou un calice rempli de bière, car le droit divin positif fait dépendre la réalisation du sacrement d’une matière strictement déterminée, quoi qu’il en soit des décisions du droit ecclésiastique qui regarde comme illicite une telle célébration.

5. Il est donc possible de consacrer des évêques, même à l’encontre de la volonté explicite du Souverain Pontife. Cela signifie ni plus ni moins qu’une telle consécration est valide, quoiqu’il en soit de sa licéité ou de sa qualification sur le plan de la morale. Et il importe ici de saisir les raisons de cette validité. Certes oui, et c’est à une première raison qui explique cette possibilité, les deux évêques désormais survivants de la Fraternité Saint Pie X, Mgr de Galarreta et Mgr Fellay, sont revêtus de la plénitude du sacerdoce et jouissent du pouvoir de conférer le sacerdoce et l’épiscopat, tout autant que tout autre évêque validement consacré dans la sainte Eglise de Dieu. Mais aujourd’hui, il importe de souligner une deuxième raison qui doit prendre toute son importance.

6. L’épiscopat correspond en réalité à un double pouvoir : d’une part, le pouvoir épiscopal d’ordre, qui est le pouvoir d’ordonner des prêtres, d’administrer le sacrement de confirmation et de consacrer des évêques ; d’autre part, le pouvoir de juridiction, qui est le pouvoir de gouverner une partie de l’Eglise (un diocèse)[4]. Il est possible à un évêque de conférer à un prêtre, par le sacre épiscopal, le pouvoir d’ordre épiscopal, même si cette consécration est accomplie à l’encontre de la volonté explicite du Souverain Pontife. En effet, même gravement illicite car contraire à la volonté du Pape, cette consécration reste nécessairement valide, du fait que le pouvoir d’ordre épiscopal peut être communiqué par tout évêque, et pas seulement par le Pape, au moyen d’un acte de nature rituelle[5], c’est-à-dire moyennant un acte produisant son effet par lui-même ou ex opere operato, indépendamment de toute volonté du Pape. En revanche, il est impossible à un évêque de conférer à qui que ce soit le pouvoir épiscopal de juridiction, dès lors que cette communication serait envisagée à l’encontre de la volonté du Pape, car c’est précisément un acte de la volonté du Pape qui est au fondement nécessaire de cette communication. Seul le Pape peut communiquer à un évêque le pouvoir de juridiction, soit immédiatement par lui-même, soit médiatement et par l’intermédiaire d’un autre évêque délégué à cet effet. La communication d’un pouvoir épiscopal de juridiction accomplie à l’encontre de la volonté du Pape serait donc purement et simplement invalide, alors que la communication d’un pouvoir épiscopal d’ordre, accomplie elle aussi à l’encontre de la volonté du Pape, serait, certes, gravement illicite, mais parfaitement valide.

7. Il en va ainsi si l’on admet la distinction formelle et radicale qui sépare le pouvoir d’ordre et le pouvoir de juridiction, distinction qui a toujours été enseignée dans l’Eglise[6]. Nier cette distinction, revient à affirmer que le pouvoir épiscopal de juridiction est communiqué, lui aussi, par un rite produisant son effet par lui-même, ex opere operato : la communication simultanée des deux pouvoirs serait alors valide, mais telle qu’accomplie contre la volonté explicite du Souverain Pontife elle serait nécessairement schismatique. Mais elle reste toujours possible.

Nécessaires.

8. Dans l’homélie qu’il prononça le 30 juin 1988, Mgr Lefebvre explique en détail pourquoi les consécrations épiscopales, même accomplies à l’encontre de la volonté explicite du Pape, sont nécessaires. « Nous nous trouvons », disait-il, « dans un cas de nécessité. »[7] Cette explication se trouvait déjà synthétisée, un peu moins d’un an auparavant, dans une lettre datée du 8 juillet 1987, que le prélat d’Ecône avait adressée au cardinal Ratzinger : « Une volonté permanente d’anéantissement de la Tradition est une volonté suicidaire qui autorise, par le fait même, les vrais et fidèles catholiques à prendre toutes les initiatives nécessaires à la survie et au salut des âmes »[8].

9. L’état de nécessité est une situation extraordinaire dans laquelle les biens absolument nécessaires à la vie naturelle ou surnaturelle se trouvent gravement compromis en raison des circonstances. Cela peut se produire – entre autres circonstances – parce que ceux auxquels il incombe d’appliquer la loi l’appliquent de manière injuste et à l’encontre de la volonté du législateur. De la sorte, les sujets se trouvent habituellement obligés, s’ils veulent sauvegarder les biens qui leur sont nécessaires de nécessité vitale, de passer outre la mise en application abusive et tyrannique de la loi. La loi est en effet essentiellement destinée, dans l’intention du législateur, à procurer aux sujets ces biens nécessaires et dans l’Eglise, tout l’ensemble de la loi ecclésiastique est ordonnée, par sa définition même, à la prédication de la doctrine de la foi et à l’administration des sacrements [9]. Si l’application de la loi en vient à s’opposer à la fin de la loi, voulue par le législateur, elle n’est plus légitime, car elle se met en contradiction avec elle-même. Les sujets peuvent et doivent passer outre, afin d’obtenir la fin de la loi, en dépit des autorités qui appliquent la loi au rebours de la loi.

10. Or, il est clair que depuis le concile Vatican II, les fidèles de l’Eglise catholique se trouvent confrontés à une telle situation. Depuis 1965, les autorités de l’Eglise leur imposent un nouveau Credo en trois articles, avec la liberté religieuse, l’œcuménisme et la collégialité ; et depuis 1969, ils leur imposent aussi une liturgie réformée, avec une nouvelle messe d’esprit protestant et des sacrements rénovés dans un sens œcuménique. Ces Papes imposent de la sorte aux fidèles les erreurs graves du néo modernisme, déjà condamnées par leurs prédécesseurs. Face à cette protestantisation généralisée, tout fidèle catholique, dans l’Eglise, doit réagir. Ce point correspond à ce que l’on dénomme communément « la crise de l’Eglise » et « l’état de nécessité ». Celui-ci rend légitime la résistance : c’est cette résistance qui explique l’œuvre de Mgr Lefebvre et de la Fraternité Saint-Pie X.

11. Jusqu’où doit-elle aller ? Aussi loin que s’étend la menace de cette protestantisation. Or celle-ci menace sinon l’existence même (comme en 1988) du moins la liberté de parole et d’action (comme aujourd’hui) du sacerdoce catholique. Les consécrations épiscopales accomplies à l’encontre de la volonté explicite du Pape en deviennent nécessaires. En effet, La transmission de la foi requiert la prédication de la vraie doctrine et elle réclame des évêques et des prêtres indemnes de toutes les erreurs opposées à cette doctrine et décidés non seulement à prêcher clairement celle-ci mais encore à dénoncer tout aussi clairement et librement celles-là. La sanctification des âmes requiert l’administration des vrais sacrements et celle-ci réclame pareillement des prêtres validement ordonnés et décidés non seulement à demeurer fidèles aux rites traditionnels de la sainte Eglise, mais encore à dénoncer haut et fort la dénaturation de ces mêmes rites, dans un sens protestant, accomplie par la réforme de Paul VI. Or, s’il ne saurait y avoir de prêtres sans évêques pour les ordonner, il ne saurait y avoir non plus de prêtres fermement décidés à résister comme cela est nécessaire sans évêques tout aussi fermement décidés à les ordonner en vue de cette résistance ô combien nécessaire. Tout se tient.

12. Et notons-le bien : tout se tient du début jusqu’à la fin car tout repose sur la juste appréciation de cet état de nécessité. La difficulté est que cet état de nécessité se constate – « Nous sommes bien obligés de constater… » répétait Mgr Lefebvre – et ne se démontre pas. Et pour constater, il faut saisir la gravité excessive des erreurs, et donc saisir l’importance absolue de la vérité à laquelle elles s’opposent. Si l’on admet : 1) qu’il y a une crise dans la sainte Eglise de Dieu 2) et que sa gravité est telle qu’elle justifie l’opération survie de la Tradition, à tous les niveaux : d’abord le maintien de l’ancienne discipline et de l’ancienne formation doctrinale à l’encontre du modernisme ; puis les ordinations de 1976 pour assurer ce maintien ; puis les sacres de 1988 pour assurer les ordinations, suivis d’autres sacres pour continuer cette survie du sacerdoce, alors l’attitude de Mgr Lefebvre et de la Fraternité est parfaitement justifiée. Si 1) l’on n’admet pas qu’il y a une crise 2) ou si l’on n’admet pas que cette crise que l’on admet est grave au point de justifier l’opération survie de la Tradition en recourant à la mesure d’exception des consécrations épiscopales sans mandat apostolique, alors l’attitude de Mgr Lefebvre et de la Fraternité ne se justifie pas, elle est extrême et excessive, au regard de ces erreurs qui ne paraissent pas graves au point de rendre nécessaire ces mesures d’exception.

Sans détriment grave[10]

13. Si les sacres sont nécessaires – de façon grave et urgente, pour sauvegarder le bien commun de l’Eglise, ils sont licites. Contre cela, aucune raison ne saurait valoir, car le bien commun est le principe même, principe premier et suprême, de toute vie en société, dans l’Eglise comme ailleurs. La licéité canonique et la légitimité morale des consécrations épiscopales accomplies contre la volonté explicite du Pape de l’heure présente se tire de la définition même de l’Eglise, prise dans toute l’exigence de son bien commun, qui s’identifie au salut des âmes. Car si « c’est l’Eglise qui nous sauve », elle ne nous sauve pas sans nous, fut-ce malgré le Pape de l’heure présente, et, en cas de nécessité, elle ne saurait nous sauver indépendamment de cette action extraordinaire de l’épiscopat, qui fera un jour aux yeux de toute la Chrétienté le titre de gloire de Mgr Lefebvre.

14. La consécration épiscopale, si on l’entend comme nous l’avons fait plus haut “, comme la communication rituelle du seul pouvoir épiscopal d’ordre, n’est pas, lorsqu’elle est accomplie contre la volonté explicite du Pape, un acte intrinsèquement mauvais sur le plan moral et illicite. Elle peut l’être et elle l’est lorsqu’elle équivaut à un acte de désobéissance – ce qui se produit ordinairement et dans la plupart des circonstances, qui ne sont pas celles d’un état de nécessité. Mais elle n’est pas de soi (ou intrinsèquement) un acte mauvais et illicite ; elle peut équivaloir à un acte moralement bon, licite et salutaire, en raison précisément de la circonstance d’un état de nécessité, où la consécration est le moyen unique ou privilégié de résister à un abus de pouvoir, de la part du Pape de l’heure présente.[11]

15. Il en va ainsi parce que l’acte de la consécration épiscopale communique de soi le seul pouvoir d’ordre, non le pouvoir de juridiction, que seul le Pape peut donner en raison d’un droit proprement divin. Contre un tel droit, il n’y a aucune raison qui vaille en effet, et communiquer, contre la volonté du Pape, à un évêque une autorité de juridiction sur une partie de l’Eglise équivaut à un acte schismatique, tout aussi invalide qu’illicite. Mais la consécration épiscopale qui se limite à communiquer le seul pouvoir d’ordre, même contre la volonté du Pape, ne va pas de soi contre le droit divin. Celui-ci réclame en l’occurrence ni plus ni moins que les conditions requises à la validité de la consécration et qui sont l’ordination valide du prélat consécrateur ainsi que le respect de la substance du rite de la consécration, avec l’intention qu’elle implique.

Les objections, anciennes et nouvelles.

16. A tout cela, qui pourra objecter ? Nous voudrions examiner ici d’hypothétiques profils types, des possibilités pures de réaction, en restant bien sûr éloignés de tout jugement à l’égard des personnes.

17. Les uns nieront tout simplement la nécessité des sacres : ce sont ceux aux yeux desquels il n’y a pas d’état de nécessité, du moins grave et urgente, dans l’Eglise, puisque le concile Vatican II fut un bon concile en tous points, ou, à tout le moins, ce fut le vrai et bon concile, dont la mise en pratique reste malheureusement encore paralysée et parasitée par le faux et mauvais « para concile », le fameux concile des médias. Ce sont les partisans de la thèse de Joseph Ratzinger, thèse que celui-ci défendit avec une constance remarquable, aussi bien lorsqu’il fut Préfet de la ci-devant Congrégation pour la Doctrine de la Foi que lorsqu’il fut le deux-cent-soixante-cinquième successeur de saint Pierre. Pour ceux-là, de surcroît, en conformité avec la nouvelle ecclésiologie de Lumen gentium, la consécration épiscopale communique uniment les deux pouvoirs d’ordre et de juridiction et c’est pourquoi toute consécration épiscopale, accomplie contre la volonté explicite du Pape, serait illicite et schismatique. Bref, pour tous ces néo conservateurs, les sacres, quand bien même ils seraient possibles, ne seront ni nécessaires, ni dénués de détriment grave. Où se situent de pareils objectants ? Assurément pas dans la mouvance de la Fraternité, mais pas non plus seulement dans la mouvance non traditionnaliste (ou officielle) de l’Eglise conciliaire. Certains peuvent se rencontrer au sein même de la mouvance Ecclesia Dei. Aux yeux de certains d’entre ces supposés bénéficiaires du Motu proprio de Jean-Paul II, en effet, le concile Vatican II conserve toute la valeur d’une autorité magistérielle (« à des degrés divers »…) la déclaration Dignitatis humanae sur la liberté religieuse n’est pas en contradiction avec la Royauté sociale du Christ, la nouvelle ecclésiologie de Lumen gentium s’harmonise avec la constitution Pastor aeternus de Vatican I et la nouvelle messe de Paul VI est au pire seulement « moins bonne » que la messe de saint Pie V. Et tant Amoris laetitia que Fiducia supplicans peuvent faire l’objet d’une lecture sinon encourageante du moins bienveillante, et, en tous les cas, disculpante.

18. Les autres accorderont jusqu’à un certain point l’état de nécessité. Parmi ceux-ci, les uns n’iront pas jusqu’à en faire découler la nécessité des sacres, faute d’apprécier comme il le faut toute la gravité et toute l’urgence de la situation, et mettront leur espérance en l’intervention jugée suffisante de « bons évêques » et de « bon prêtres », en réalité gagnés eux-mêmes aux principes faux, mais reculant devant toutes leurs conséquences, en matière pastorale et liturgique. D’autres iraient jusqu’à accorder la nécessité de consécrations épiscopales au sein de la Tradition, mais capitulent devant l’idée fausse de la nature intrinsèquement mauvaise et schismatique d’une consécration épiscopale accomplie contre la volonté explicite du Pape – la communication du pouvoir de juridiction étant, selon eux, intrinsèquement liée, d’une manière ou d’une autre, à celle du pouvoir d’ordre. Même idéalement nécessaires, les sacres seront à leurs yeux toujours illicites, et même schismatiques. Leur résistance se contente de prêcher la bonne doctrine, de célébrer la bonne messe et de se taire sur les erreurs. Fiducia supplicans n’a suscité chez eux que l’écho d’un consternant silence.

19. Quoi qu’il en soit de ces réactions, diverses, les sacres, eux, profiteront à tous, en donnant à la sainte Eglise de Dieu le moyen de son indéfectibilité, pour la plus grande gloire de Dieu et le salut des âmes. A l’heure voulue de Dieu, et fixée par la prudence du Supérieur Général de la Fraternité.

Source : Courrier de Rome n° 682 – janvier 2025

- https://fsspx.ch/fr/publications/entretien-avec-le-superieur-general-la-fraternite-sacerdotale-saint-pie-x-48730[↩]

- https://fsspx.news/fr/news/ni-schismatiques-ni-excommunies‑1–50789[↩]

-

Par exemple, « Des sacres d’évêques : pourquoi ? », Editorial du Chardonnet de juillet-août 1987 dans Abbé Philippe Laguérie, Avec ma bénédiction. Quatorze ans au Chardonnet, Certitudes, 1997, p. 96–99[↩]

- Voir le numéro de juillet-août 2022 du Courrier de Rome, en particulier l’article « L’opinion commune des théologiens sur l’épiscopat ».[↩]

- Nous évitons d’écrire « de nature sacramentelle » car la question de savoir si la consécration épiscopale est un sacrement est disputée. Cf l’article « L’épiscopat est-il un sacrement ? » dans le numéro de septembre 2019 du Courrier de Rome.[↩]

- Voir dans le numéro de juillet-août 2022 du Courrier de Rome, l’article « L’opinion commune des théologiens sur l’épiscopat ».[↩]

- Mgr Lefebvre, « Homélie à Ecône le 30 juin 1988 à l’occasion des consécrations épiscopales » dans Vu de haut n° 13 (automne 2006), p. 64.[↩]

- Voir le numéro de juillet-août 2008 du Courrier de Rome[↩]

- Code de Droit canonique de 1917, canon 682 et Nouveau Code de 1983, canon 213[↩]

- Sur tous les points soulevés dans ce paragraphe, le lecteur pourra se reporter aux numéros de juillet-août et novembre 2022 du Courrier de Rome, où se trouvent toutes les justifications empruntées à la Tradition magistérielle et théologique.[↩]

- Cf. les n° 6–7[↩]