Le Dicastère pour la Doctrine de la foi rejette le titre marial de « Corédemptrice ».

D’après saint Pie X, « parce que Marie l’emporte sur tous en sainteté et en union avec Jésus-Christ et qu’elle a été associée par Jésus-Christ à l’œuvre de la rédemption, elle nous mérite de congruo, comme disent les théologiens, ce que Jésus-Christ nous a mérité de condigno[1], et elle est le ministre suprême de la dispensation des grâces[2] ».

En quelques lignes, le saint Pontife résume ce que l’on peut dire de la participation de la Mère de Dieu à l’œuvre du salut : mériter de manière secondaire les grâces du salut, les dispenser, et cela de manière universelle[3]. Cette doctrine est très traditionnelle, même si elle est ici exprimée en des termes propres aux théologiens. Elle commence d’être exprimée par les Pères de l’Eglise lorsqu’ils parlent de Marie comme de la « nouvelle Eve[4] », à la suite de saint Paul qui parlait de Jésus comme du Nouvel Adam (Rm 5 et I Cor 15), pour donner une idée de son rôle unique quoique second dans l’œuvre du salut. A l’Annonciation, Marie a accepté que le Verbe se fasse chair ; au pied de la Croix, elle a accepté la Passion, et de ce fait contribué à fournir et offrir la victime du sacrifice.

Notre action de grâces remonte avant tout au Fils de Dieu qui seul a accompli l’acte de s’offrir en sacrifice de valeur infinie. Mais nous sommes redevables à Notre Dame aussi de notre salut, quoiqu’à un titre secondaire. Il faut l’en remercier, elle aussi, et ne pas rendre vain le glaive qui a transpercé son Cœur en rendant la grâce stérile en nous. Il en résulte aussi que c’est par son intercession qu’il faut demander tous les secours divins surnaturels dont nous avons besoin.

Pour exprimer en un mot cette doctrine, les écrivains ecclésiastiques ont depuis longtemps proposé le terme « Corédemptrice », qui a plusieurs fois fait l’objet d’études, de colloques[5], et de demandes de définitions dogmatiques.

La réponse de Rome est tombée ce mardi 4 novembre via une « Note doctrinale sur certains titres mariaux qui se réfèrent à la coopération de Marie à l’œuvre du salut » intitulée Mater Populi fidelis. Ce terme, qui a été employé par plusieurs papes, de Pie XI à Jean-Paul II, est déclaré « toujours inopportun » « pour définir la coopération de Marie ». La raison en est que « lorsqu’une expression nécessite des explications nombreuses et constantes, afin d’éviter qu’elle ne s’écarte d’un sens correct, elle ne rend pas service à la foi du Peuple de Dieu et devient gènante[6]. » (n°22)

On est ravi d’apprendre qu’il faut exclure de l’enseignement de l’Eglise des expressions susceptibles d’interprétations fausses. Pourrions-nous à ce propos suggérer une révision – assez complète – du Concile Vatican II ? Les théologiens romains peuvent compter sur une vaste documentation accumulée depuis 60 ans. Mais peut-être y a‑t-il des inopportunités plus opportunes que d’autres !

L’explication à apporter est que le rôle de la Sainte Vierge dans la Rédemption ne remplace pas le rôle principal de Jésus Sauveur. Mais les explications proposées par la note du Dicastère pour la Doctrine de la foi, passablement compliquées, caricaturent les enseignements mariaux traditionnels[7], mettent au conditionnel la valeur méritoire de la compassion de Notre Dame[8] et escamotent sa portée universelle (n°67–70).

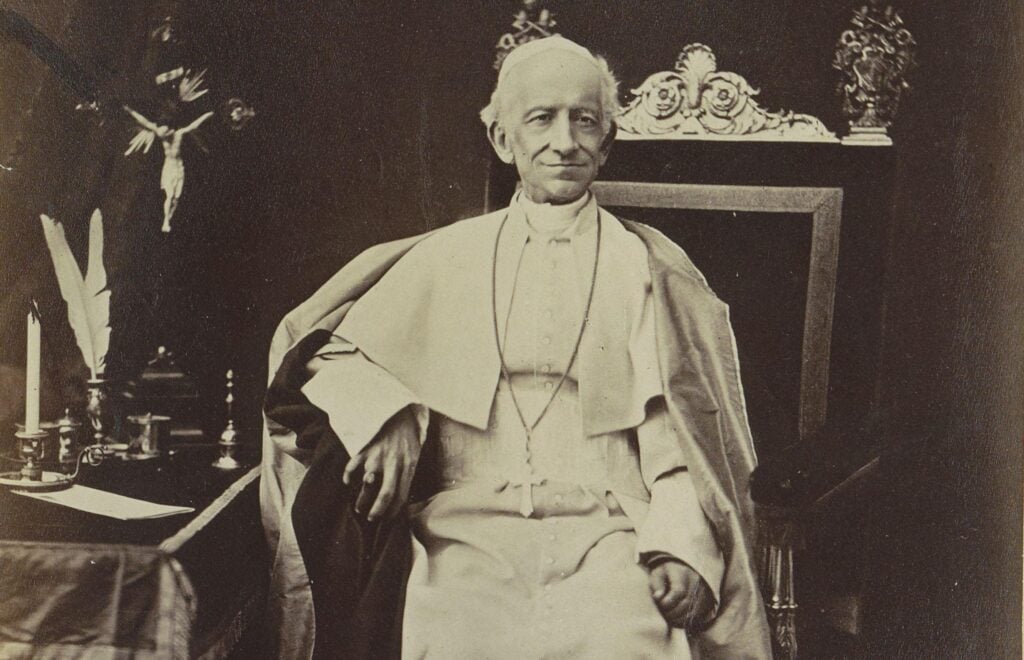

Il nous reste à suivre l’enseignement du pape Léon, le treizième, selon qui « par la Volonté de Dieu, Marie est l’intermédiaire par laquelle nous est distribué cet immense trésor de grâces accumulé par Dieu, puisque la grâce et la vérité ont été créées par Jésus-Christ ; ainsi, de même qu’on ne peut aller au Père suprême que par le Fils, on ne peut arriver au Christ que par Sa Mère[9] ».

- Les théologiens entendent par mérite de condigno le titre strict à recevoir de Dieu une récompense pour une action méritoire. En effet Dieu s’engage à récompenser les bonnes œuvres mues par la charité surnaturelle, proportionnellement à la valeur méritoire de l’œuvre. Le mérite de congruo indique que Dieu récompensera, non en vertu de cet engagement et selon cette proportion, mais parce qu’il est convenable qu’une âme dévouée à Lui reçoive ses faveurs.[↩]

- Saint Pie X, encyclique Ad diem illum laetissimum, 2 février 1904.[↩]

- Bien sûr, Notre Dame n’a pu mériter les grâces qui l’ont rendue capable de mériter elle-même.[↩]

- Saint Justin, saint Irénée, Tertullien.[↩]

- Jusqu’en l’an de grâces 2025, un colloque en mai à Paris.[↩]

- Faute d’orthographe gênante, ainsi que l’italique, authentiques dans la version du site internet du Vatican, consultée le 5 novembre.[↩]

- Comme si on parlait d’un « dépôt de grâces séparé de Dieu » dont Marie pourrait disposer. Comme si on considérait la Vierge comme « source » elle-même de la grâce (n°45), ou « cause principale de la grâce » (n°50), ou comme méritant Elle-même sa propre sanctification première (n°67).[↩]

- En note 37 ; ce point est attribué à quelques théologiens alors qu’il est affirmé par saint Pie X. Mais la parole de François, dans son style synodal inimitable, pèse plus lorsqu’il taxe cette doctrine de tontería (12 décembre 2019) ![↩]

- Léon XIII, encyclique Octobri mense, 22 septembre 1891.[↩]