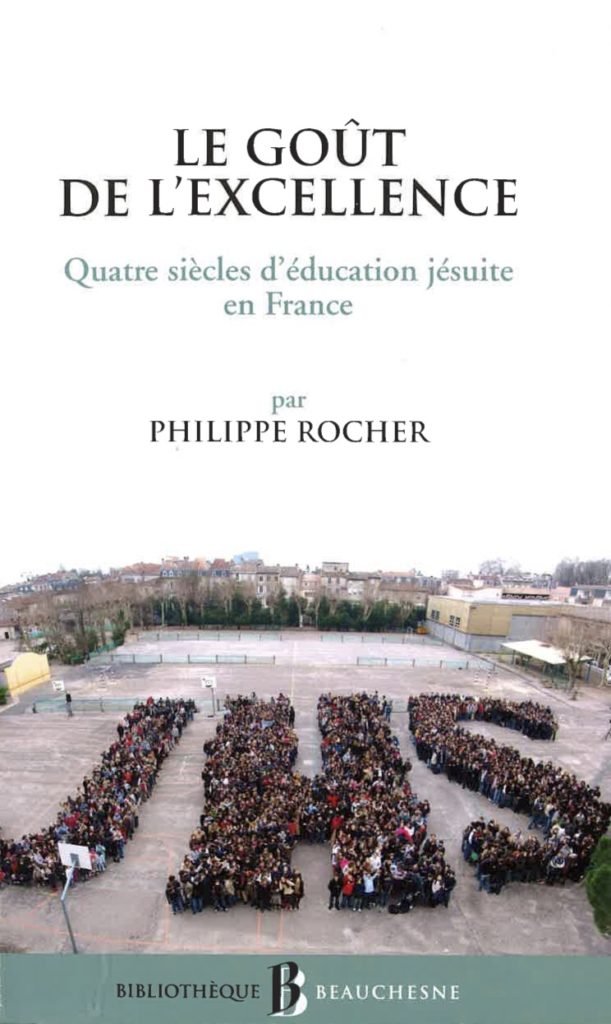

Malgré des errements qui depuis le concile Vatican II et mai 68 ont réduit leur apostolat scolaire à bien peu de choses en France, les jésuites ont conservé l’image d’éducateurs hors pair. La longue histoire de leur apostolat scolaire n’est pourtant pas allée sans heurts ni contestations. C’est ce que rappelle le livre de Philippe Rocher : « Le Goût de l’Excellence – Quatre siècles d’éducation jésuite en France » (Beauchesne 2011).

Faut-il ouvrir des collèges pour la jeunesse ? Les premières constitutions jésuites ne le prévoient pas. Les premières maisons d’enseignements ouvertes par les compagnons d’Ignace de Loyola ont comme vocation la formation des étudiants jésuites, et non celle des élèves laïcs. Rapidement cependant, la Compagnie de Jésus s’ouvre à ce ministère, mais la justification qu’en 1556 un jésuite espagnol donne de cette action n’est pas sans faire allusion aux hésitations de la Compagnie qui craint de se voir détournée d’apostolats plus fondamentaux, l’enseignement supérieur et les prédications :

L’on voit chaque jour combien il est difficile à ceux qui ont vieilli dans le vice et les mauvaises mœurs de se dépouiller de leurs habitudes invétérées pour revêtir un homme nouveau et se donner à Dieu, et combien tout le bien de la chrétienté et de la société entière dépend d’une bonne éducation de la jeunesse ; celle-ci molle comme la cire, recevant plus facilement l’empreinte de la forme qu’on veut. Mais comme pour la donner on rencontre trop peu de maîtres vertueux et lettrés qui joignent l’exemple à la doctrine, la même Compagnie, avec le zèle que le Christ notre Rédempteur lui a inspiré, s’est abaissée à prendre des garçons et des jeunes gens (p. 43).

L’éducation des jeunes n’est pas de tout repos, et le témoignage suivant du même jésuite, manifeste clairement les tiraillements qui naissent d’une tâche absorbant beaucoup des forces vives de la Compagnie de Jésus :

C’est un métier à vous rassasier de dégoût, d’ennui et de soucis que celui de discipliner, d’instruire et de diriger une cohue de gosses qui, par nature, sont légers, instables, bavards, revêches au travail, à tel point que les parents eux-mêmes ne peuvent même pas les retenir à la maison. Que s’ensuit-il ? Nos jeunes Pères, occupés à cette formation, mènent une vie qui les éprouve extrêmement, qui use leurs forces et abîme leur santé. Bien plus : il en est parmi eux qui, doués d’un remarquable talent, pourraient faire de grands progrès dans les sciences. Impossible, avec la Régence[1]; on les maintient dans des travaux puérils, pures bagatelles sans importance (p. 73).

Ces premières hésitations n’empêchent pas les jésuites de développer un apostolat scolaire florissant : au milieu du 17e siècle, ils dirigent les deux tiers des collèges[2] français et « sans conteste, l’éducation jésuite fait figure de modèle » (p. 115). C’est de l’esprit des Lumières que viendra la seconde contestation de l’apostolat scolaire des fils de saint Ignace.

Triomphante jusque-là, l’éducation jésuite est au 18e siècle remise en cause au point que certains collèges subissent une véritable désaffection : « A Lyon, les effectifs du collège de la Trinité passent de mille deux cents à deux cent cinquante élèves, entre la fin du 17e siècle et les années 1780 » (p. 146). Le fond des critiques repose sur l’idée que l’enseignement jésuite donne trop de place au latin, reste trop littéraire, au détriment d’autres connaissances scientifiques ou mathématiques.

Le but de la formation jésuite était de donner une culture générale et non de préparer à un métier. « Faire les fondemens » et non « parachever les bastiment et le garnir de meubles » est l’expression avec laquelle les jésuites résument leur éducation (p. 104).

D’accord avec D’Alembert et l’Encyclopédie (article « Collèges »), bien des familles souhaitent un enseignement plus pratique susceptible de donner un accès plus immédiat à un métier : comme si former un homme chrétien était secondaire ! Bien d’autres facteurs nourrissant l’antijésuitisme, le temps des collèges de la Compagnie de Jésus est dès lors compté : en 1763, le roi Très Chrétien ordonne la suppression des collèges jésuites et la confiscation de leurs biens au profit du Trésor royal. L’année suivante, c’est la Compagnie elle-même qui est supprimée en France, et ses membres sécularisés.

Rétablis en 1814, les jésuites se lancent à nouveau dans l’enseignement. Mais ils se heurtent à une suite de persécutions, soit ouvertes, comme les interdictions d’enseigner (sous Charles X ou sous la Troisième République) ou l’expulsion des religieux (par la loi de 1901 sur les associations) ; soit larvées quand l’État prend possession de l’institution scolaire en étouffant toute concurrence afin, selon le radical Jules Ferry, d’ « arracher l’âme de la jeunesse française » aux jésuites (p. 206), c’est-à-dire, complète un Père, au catholicisme : « Si vous nous frappez, nous Jésuites, c’est parce que nous sommes des cœurs dévoués à l’Église » (p. 210).

Cette mainmise de l’État pose une question existentielle non seulement à l’enseignement tel que pratiqué dans la Compagnie de Jésus, mais à tout l’enseignement catholique. Un jésuite, le père Joseph Burnichon,

considère déjà que le poids des programmes de l’État, de plus en plus pesant sur les collèges de l’Enseignement libre, se fait au détriment de l’éducation chrétienne. « L’État, maître des programmes et des examens, est par là même maître de l’enseignement », se désole-t-il, en 1899, dans les Etudes (p. 220).

« Par les examens, par les programmes, par l’inspection même et le contrôle des livres, les jésuites étaient asservis à l’Université et obligés de lui emboîter le pas. Un des résultats de cette subordination fut ce qu’il ne faut pas hésiter à appeler l’insuffisance de l’instruction religieuse dans les collèges libres, même tenus par des prêtres et des religieux. […] En règle générale, il ne sera pas possible de leur faire acquérir [aux élèves] en matière religieuse les connaissances étendues et solides qui leur seraient nécessaires dans la vie, et que la Compagnie de Jésus eût mise en tête de ses programmes, si elle avait été libre de les rédiger comme elle l’entend ».

Le père Burnichon ne cache pas que l’apostolat scolaire de la Compagnie de Jésus perd ainsi de sa raison d’être :

« Si importante que soit l’instruction, l’éducation l’est davantage ; celle-ci absente, celle-là n’est pas désirable. L’éducation comme ils l’entendent [les Pères jésuites] a pour but de former des chrétiens. Telle est la fin qu’ils poursuivent, ils ne s’en cachent pas ; l’enseignement des lettres et des sciences est le moyen » (p. 220).

Déjà sensible au début du 20e siècle cette tendance ira en s’accentuant avec les lois d’association avec l’État, au point que vers 1960 le constat est sans appel : « En réalité, les établissements privés sont alignés sur l’école publique » (p. 264). Sans que ce soit la seule cause du phénomène (la Compagnie elle-même est traversée depuis l’Entre-deux-guerres par des mouvement de remise en cause d’un apostolat scolaire, p. 254 ; ajoutons les effets de Vatican II et de mai 1968), force est de constater que cette disparition de la spécificité jésuite et catholique des écoles privées correspond à la réduction à presque rien de l’apostolat enseignant d’une Compagnie qui ne renouvelle plus ses effectifs. Les plus optimistes espèrent continuer à transmettre quelque chose à travers une éducation sans jésuite mais à l’esprit ignacien (p. 341), ce qui cache mal le recul d’influence sur les esprits.

Cette quasi-disparition de l’enseignement jésuite et de ses fruits apparaît en miroir comme un encouragement aux parents qui ne courbent pas la tête devant la mainmise de l’État sur le système éducatif. En confiant leurs enfants à des écoles vraiment libres, ils en font non seulement des hommes brillants mais encore leur donnent les moyens d’être des chrétiens sérieux et fervents au milieu d’un monde sécularisé. Si, selon la belle devise d’un jésuite[3], « former la jeunesse, c’est rénover le monde », quelle ne sera pas la responsabilité non seulement dans l’ordre individuel mais encore social et politique de ceux qui par faiblesse n’auront pas tout fait pour éduquer entièrement leur enfant sous le regard du Christ ?

Philippe Rocher, Le Goût de l’Excellence, quatre siècles d’éducation jésuite en France, Beauchesne, Paris, 2011.

Dimanche 14 mars, quête pour les écoles de la Fraternité Saint-Pie X dans toutes nos chapelles.