« A sa naissance, le Christ s’est donné comme compagnon, au repas comme aliment, par sa mort comme rançon,

en régnant, il se donne en récompense. » (Saint Thomas d’Aquin, Hymne des Laudes de la fête du Très Saint Sacrement).

Introduction

Dans le plan divin de la réalisation de notre salut, les événements de la nuit du Jeudi-Saint sont inséparables des grands moments du chemin de croix historique.

Au terme de ce drame, tributaire, dans son cours, du caprice de la liberté de ses agents humains et sataniques, mais nécessairement dominé et réglé par la volonté divine, il y a une mise à mort autant subie que maîtrisée : subie parce qu’agissent des bourreaux arbitraires ou en fonction, maîtrisée parce que le mourant est une personne divine. Une telle mort, atroce et sublime à la fois, appose un sceau volontaire à la vie qu’elle arrête.

Aussi, tout du côté du Sauveur, durant ces heures mémorables de l’institution de l’eucharistie et du sacerdoce, de l’agonie à Gethsémani, des tribunaux nocturnes ou en plein jour, des sévices physiques, des vexations, du chemin de la croix proprement dit et de la crucifixion, tout chez le Sauveur, ses gestes, ses paroles, ses regards, ses silences, a valeur testamentaire.

De station commémorative en station commémorative, progressant mentalement, spirituellement, dans la Voie douloureuse, recueillons ce legs salutaire avec piété, contrition et reconnaissance.

Première station : Jésus est condamné mort.

Nous assistons sous le ciel aux plus grandes assises de toute l’histoire, passée, présente et à venir, de l’humanité. Le Dieu fait homme, le Messie, Jésus (nom dont la signification hébraïque est sauveur), l’homme sans péché, l’innocent absolu, le religieux par excellence, le prêtre parfait, le législateur suprême, le juge impartial et miséricordieux, la source de toute autorité, est jugé par un tribunal religieux et par un tribunal civil.

Nous admirons la maîtrise du divin accusé, sa condescendance, sa patience, sa bonté, sa douceur. Il ne cesse d’enseigner sereinement, de chercher à ouvrir les cœurs, en veillant par ses silences à ne pas alourdir les consciences dévoyées et coupables.

Nous ne sommes pas étonnés de ce que de graves questions aient étés abordées là : celle de la religion et celle de la politique qui ne peuvent se résoudre sans l’amour et la recherche de la vérité ; celle de la superstition qui conduit à un effroi imbécile ; celle de l’autorité sur autrui qui ne peut venir que d’en-haut ; celle de la vertu de justice qui requiert d’assumer ses responsabilités.

Dieu le Père n’a pas envoyé douze légions d’anges. Ponce Pilate ne tint pas compte de la prière de sa femme. Alors, au terme des débats, des confrontations, des atermoiements, des mensonges et des agitations de foules, les vainqueurs apparents sont, du côté des chefs religieux, le refus obstiné de croire, l’hypocrisie, la jalousie et la cruauté ; du côté du gouverneur romain, l’indifférence à la vérité, le mépris des personnes, la crainte pour sa place et la veulerie. Dans une certaine mesure, d’une certaine manière, nous sommes solidaires de ce monde misérable.

Jésus, dont la dignité plane au-dessus des ces eaux fangeuses, est condamné à mort et va être exécuté, exécuté… pour que nous soyons libérés du péché et de la mort. Quel mystérieux paradoxe.

Pardon, Seigneur, pour nos entêtements, nos égoïsmes et nos lâchetés. Seigneur, faites que nous tirions profit, en vous, des injustices que nous avons à subir.

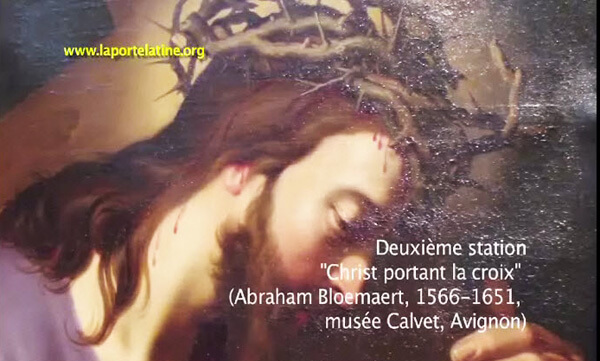

Deuxième station : Jésus est chargé de sa croix.

Epuisé de fatigue physique, de vexations morales, de tourments d’esprit et de cœur, Jésus est chargé de la croix de son exécution. A lui de la porter jusqu’au Calvaire, aux yeux de tous, en signe de sa réprobation religieuse et civile, à travers l’encombrement des rues et l’empressement des curieux de plus en plus nombreux. Elle est le lourd instrument de son ignominieux et atroce supplice.

Mais, ne l’oublions pas, c’est une personne divine qui la porte en accomplissement d’un décret éternel. « Béni est le bois qui sert à la justice », pouvait-on lire depuis plus cent cinquante ans dans le livre de la Sagesse (Sag 14, 7). Le voilà ce bois du salut, prophétisé, mystérieux aux âmes pieuses et attendu par elles, l’arbre odieux et sanctifié sur lequel va s’opérer toute la justice de l’humanité à l’égard de Dieu. Le début du chemin de la croix est au début temporel de la nouvelle histoire de l’humanité, de l’histoire de cette humanité renouvelée qui est l’Eglise catholique. Dans l’histoire humaine, c’est au moyen de l’arbre de la connaissance du bien et du mal que fut commise la première injustice – la plus grande de toutes les injustices avec celle de la mort du Sauveur –, condamnant les autres hommes, la Vierge Marie exemptée, à la loi du péché originel. Voilà cet arbre remplacé par l’arbre de la croix, au moyen duquel la rédemption de l’humanité va s’accomplir.

Selon l’enseignement de l’Apôtre saint Paul (Col 1, 24), il nous faut compléter, dans notre chair et dans notre âme, ce qui manque aux souffrances du divin Crucifié pour l’Eglise. Cessons de nous plaindre de nos épreuves. Que tout nous serve à l’application de la rédemption en nous et dans le prochain.

Troisième station : Jésus tombe sous le poids de sa croix.

Jésus fait partie d’un cortège de trois condamnés. Deux malfaiteurs cheminent avec lui, chargés comme lui, oscillant sous le bois comme lui. Leur condamnation de droit commun se mélange, pour la déprécier, à celle du Christ qui est d’ordre religieux et politique. Décidément, aucune humiliation n’est épargnée à notre Seigneur.

A bout de force, parce qu’il a une véritable nature humaine et pour la manifester, Jésus s’effondre sur la pente poussiéreuse et rocailleuse qui conduit au Golgotha. Surtout, il se relève courageusement et, déterminé, reprend sa rude ascension.

« L’homme sort pour son ouvrage et pour son travail jusqu’au soir », la tâche accomplie, dit le psalmiste (Ps 103, 23). Le Christ s’est levé dans la nuit de Noël. Voilà qu’approche l’heure de son retour en Dieu qui sonnera le plein accomplissement du devoir, celle qu’il proclama, devant sa mère aux noces de Cana, comme étant son heure. Pour honorer l’institution de l’Eucharistie au cours de la nuit du Jeudi-Saint historique, saint Thomas d’Aquin a écrit « Le Verbe, venant du ciel, sans quitter la droite de son Père, se rendant à son travail, arrive au soir de sa vie » (Hymne des Laudes de la fête du Très Saint Sacrement). Au début de l’après-midi du Vendredi-Saint, dans l’obscurité survenue en plein jour, il sera le défunt en toute perfection, celui qui, selon le sens même du mot latin defunctus, a observé pleinement sa fonction, celui qui s’est acquitté parfaitement de sa mission. Aussi, avant de rendre l’esprit à son Père, dira-t-il : « Consummatum est ».

Notre vie est un pèlerinage vers le sanctuaire éternel des élus. Elle a parfois la forme d’un chemin de croix. C’est alors qu’il faut surnaturellement l’unir et l’ajuster à la voie douloureuse et sacrée du divin Supplicié. Alors courage. Debout, allons. Accomplissons jusqu’à la fin les promesses de notre baptême, de notre confirmation, de notre profession de foi, de notre promesse scoute, que sais-je… , et celles de nos autres engagements solennels d’adultes : ceux du mariage ou de la profession religieuse ou du sacerdoce. En somme et pour tous, semper et ubique, toujours et partout, accomplissons nos promesses de bons chrétiens.

Quatrième station : Jésus rencontre sa très sainte mère.

« Il est bon que l’homme ne soit pas seul », déclarait Dieu devant Adam qu’il venait de créer (Gn 2, 18). C’est un ordre de choses : celui du couple humain et de la famille à émaner de lui. La bonté originelle requerrait Eve, l’universelle mère des vivants. Il est bon pour l’homme de n’être pas seul et il est bon pour celle par qui l’homme ne sera pas seul d’être avec lui : Eve devait être une parfaite bonté pour Adam et Adam devait être une pleine bonté pour Eve.

Cette règle est susceptible d’être interprétée par rapport à Jésus et à sa mère. Il était bon pour Jésus qu’il eût sa mère. Il fut et il est éternellement bon à Marie d’avoir Jésus pour fils unique et d’être auprès de lui. Voulue divinement comme mère à l’entrée du Verbe dans ce monde, Marie a voulu accompagner son fils jusqu’à sa sortie de ce monde. Elle est là sur le chemin douloureux. Elle connaît les déchirements indicibles de celle qui voit le plus chérissable des fils atrocement maltraité. En même temps, à un autre niveau, et sans que sa peine humaine en soit diminuée, elle connaît les hauteurs sublimes et consolantes de l’oblation volontaire. Eminemment remplie de l’esprit sacerdotal, la Vierge offre son fils en sacrifice, avec plein acquiescement de la volonté divine, donc de celle de son fils.

Mais enfin elle est mère et elle souffre. Son fils souffre de ce qu’elle souffre, d’autant qu’elle souffre en raison de ce qu’il veut souffrir pour la gloire de son Père et pour nous. Et elle le console, car son acceptation sacrée du chemin de croix apporte à son fils, en quelque sorte, un réconfort : celui de la communion d’âme, ainsi que celui de la présence affective et de corps dans le sacrifice.

Vaillante accompagnatrice du Sauveur, mère d’infinie douleur, qui nous avez pardonné d’avoir été cause de tant de peines, par votre « manuduction » spirituelle, conduisez-nous au royaume de ceux qui jouissent éternellement du pardon de Dieu.

Cinquième station : Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter sa croix.

Cyrène est une ville de la Lybie sur la côte africaine. Juif de la Dispersion, Simon avait un bien immeuble en Terre sainte, sans doute des champs dans la banlieue de Jérusalem. En tout cas, il est simple paysan. Après sa journée de travail – ce jour-là on pouvait travailler jusqu’à midi –, ignorant des événements de la matinée, il se présente à l’entrée de Jérusalem, au moment où y arrive Jésus qui, à bout de force, est incapable d’aller plus avant sous la charge de sa croix. Alors, il est réquisitionné par les soldats romains qui encadrent les condamnés, pour porter cette croix derrière le Sauveur.

Porter le fardeau du salut a été la grande grâce inattendue de la vie de ce Cyrénéen. En raison de cela et de sa fidélité, il fut un père de famille béni dans ses fils Alexandre et Rufus, car tous les deux devinrent des disciples connus de l’évangéliste saint Marc et de quelques-unes des églises auxquelles saint Marc adressa son évangile.

Une grande leçon nous est donnée par cette station. Nous avons à porter chrétiennement une croix personnelle et lui obtenir une valeur surnaturelle en l’unissant à celle du Sauveur. Nous avons aussi à porter la croix les uns des autres dans l’exercice de la charité fraternelle et à expier pour autrui par les effets de la mystérieuse communication des mérites.

La croix symbolise aussi les péchés des hommes, les défauts du prochain et ses faiblesses morales. Il faut porter, les uns pour les autres, ces fardeaux et accomplir ainsi la loi de charité du Christ. Tel est l’enseignement de saint Paul aux Galates : « Alter alterius onera portate et sic adimplebitis legem Christi » (Ga 6, 2).

Sixième station : Une femme pieuse essuie la face de Jésus.

Il y avait beaucoup de monde à faire escorte aux condamnés et tout le monde ne leur était pas hostile. Beaucoup de femmes les assistaient, s’apitoyant sur leur sort et pleurant leur mort prochaine. Elles leur apportaient au moral l’adoucissement de la compassion. Elles pouvaient même les soulager en leur offrant des liqueurs anesthésiantes.

Il s’en est trouvé une parmi elles, et ce ne n’est pas la Vierge Marie ni Marie-Madeleine, toutes deux réservées à des secours d’un autre ordre au sommet du Calvaire, dont la pitié est particulièrement touchante et le courage extraordinairement édifiant. Sans respect humain, surmontant toute crainte, elle traversa le cordon des soldats, s’approcha du Christ pour lui donner un peu de confort : elle essuya délicatement la sainte face souillée et dégoulinante de sang, faisant en réapparaître la noblesse des traits. Elle a été nommée Véronique, ce qui signifie véritable icône, car la sainte face s’est imprimée sur son linge.

L’innocent de pensées et de cœur, celui qui n’est pas esclave des biens terrestres, celui qui est véridique envers son prochain, « recevra, dit le psalmiste David, la bénédiction du Seigneur et la miséricorde de Dieu, son sauveur ». « Telle est la race de ceux qui le cherchent, de ceux qui cherchent la face du Dieu de Jacob » (Ps 23, 4–6).

Les intentions de Dieu sont « la face de Dieu ». Cherchons « à avoir en nous le même sentiment dont était animé le Christ ». C’est la grande exhortation de saint Paul aux Philippiens (Ph 2, 5), entendue à la lecture de l’épitre de dimanche dernier, dimanche des Rameaux.

Septième station : Jésus tombe pour la seconde fois.

Le Christ est Dieu. Il peut s’empêcher de tomber, comme il empêcha naguère des Pharisiens furieux de le saisir pour le précipiter en bas d’une colline. Le Christ est homme, il peut tomber d’épuisement. Voilà qu’il chute à nouveau. Commentons cette chute humiliante et pénible, car il en sort plus blessé, sous l’angle du péché de scandale.

Pour qu’il y ait péché, il faut une matière à pécher, la connaissance de cette matière comme telle et la volonté d’agir malgré tout. La gravité du péché se mesure à ces trois règles. Cette gravité tient compte aussi de la place religieuse ou sociale de l’agent, de sa fonction ou de l’importance de son devoir. Alors, dans un même ordre de chose, le péché d’un chef et plus grave que celui d’un subordonné. C’est ainsi que le péché d’Adam est plus grave que celui d’Eve : en tant qu’il est celui d’Adam, donc du chef de l’humanité à descendre de lui, il est le péché originel, péché personnel pour lui, péché de nature (c’est-à-dire transmis par voie de génération naturelle) pour nous, la Vierge en ayant été exemptée.

D’après son étymologie grecque, le scandale est un obstacle, une pierre d’achoppement. Scandaliser, au sens moral, c’est être occasion de chute morale, être facteur de péché ou de corruption chez autrui. Le scandale est d’autant plus peccamineux que son influence est plus forte et que la chute induite est plus grave.

Le Nouveau Testament est très sévère au sujet du scandale, surtout auprès des plus faibles : « Si quelqu’un scandalise un des petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu’on suspendît à son cou une de ces meules qu’un âne tourne, et qu’on le plongeât au fond de la mer… Malheur à l’homme par qui le scandale arrive » (Mat 18, 6–7). Si la condamnation paraît exorbitante, c’est que l’on juge mal des choses de la morale. Non, scandaliser un enfant est une affaire extrêmement grave. On peut le dévoyer à vie, hypothéquer son bonheur ou même son salut. Ayons un soin jaloux des enfants, un grand respect à leur égard.

Huitième station : Jésus console les filles de Jérusalem qui le suivent.

Déchargé de son encombrante croix, le Sauveur peut se tourner aisément vers ceux qui l’escortent, s’intéresser visiblement à eux et parler à qui l’approche. Il est épuisé mais présent à tout, totalement maître de lui, reconnaissant pour le bien qu’on veut lui faire tout en étant oublieux de lui-même. Il s’est adressé en particulier à un groupe de femmes encore en âge d’être mères. Elles sont si affectées de voir le plus beau des fils des hommes (cf. Ps 44, 3) réduit à une telle extrémité et que vraisemblablement elles vénéraient comme un juste, sinon comme Messie. Il leur prophétisa la ruine de Jérusalem sous les coups de l’armée romaine en l’an 70, qui devaient surprendre certains de leurs enfants. Prenant en considération leurs larmes, il les exhorta avec bonté : plutôt que pleurer sur lui, il leur fallait se préoccuper de leur progéniture pour la raison que nous venons d’énoncer (cf. Lc 23, 28–29). Ce qu’il ajouta au sujet de la grossesse et le soin d’un nourrisson valait relativement à cette circonstance tragique. Cela ne contredisait pas ses louanges antérieures à l’adresse de la jeune parturiente heureuse et fière d’avoir mis un homme au monde (cf. Jn 16, 21).

Chers fidèles, ayez un grand souci de vos enfants. Compte tenu de la destruction programmée de la chrétienté et de la confusion religieuse ambiante, vous pouvez être inquiets pour leur avenir. Mais rappelez-vous que rien n’échappe au gouvernement divin, qui fait « tout coopérer au bien de ceux qui aiment Dieu » (Rm 8, 28). Prenez soin de l’intelligence de vos enfants, soin de leur âme. Vous aurez à en rendre compte au Créateur. Pour cela, veillez à leur donner une éducation scolaire vraiment catholique.

Neuvième station : Jésus tombe pour la troisième fois.

Depuis le péché d’orgueil et de désobéissance d’Adam et avec la rédemption opérée par le nouvel Adam, le Christ, notre vie tourne autour de deux orbites, celle du péché et celle de la sanctification. L’attraction de la première est une force qui nous lie au vieil homme dont parle l’Apôtre saint Paul (Rm 6, 6). L’attraction de la seconde, qui est celle de la charité, est une force qui nous retire de la mauvaise part de nous-mêmes et nous attire à Dieu pour nous relier définitivement à lui.

Jésus, sans péché, est tombé une troisième fois. Les hommes tombent si souvent dans le péché : dans le péché d’orgueil et celui d’égoïsme qui sont des sortes de folle divinisation de soi-même ; dans le péché de jalousie ou d’envie qui sont des ingratitudes devant les dons impartis à chacun pour son bien propre, sa sainteté, le service de l’Eglise et du prochain ; dans le péché de la chair qui est une idolâtrie et un manque de respect pour son corps et celui du complice, selon saint Paul (Ep 5, 5 ; 1 The 4, 3–6) ; dans le péché d’acquisition immodérée des biens temporels au détriment de la recherche des biens de l’esprit ; etc.

Jésus est tombé. Quelqu’un l’a‑t-il aidé à se relever ? Je ne sais. J’espère que oui. Pour nous relever, nous avons la main que Dieu nous tend par le sacrement de la miséricorde divine, le sacrement de pénitence. Chers fidèles, vous savez que l’Eglise nous fait le commandement de la communion pascale et de la confession annuelle des péchés graves, dits mortels car ils tuent la vie de la grâce en l’âme. Que personne ne se dérobe à ces obligations. Elles sont vitales.

Dixième station : Jésus est dépouillé de ses vêtements.

Après la flagellation injustement ordonnée par Pilate, le méprisant et cruel couronnement d’épines inventé par les soldats et leurs autres brutalités, Jésus fut présenté aux chefs des prêtres, à leurs serviteurs et à la foule manipulée par eux. C’est la scène émouvante de l’Ecce homo. Jésus portait le manteau de pourpre dont les soldats l’avaient moqueusement revêtu.

Maintenant le Christ va être quasiment dévêtu. On ne lui laisse qu’un linge autour de la taille selon l’exigence du sentiment de pudeur chez les Juifs. Ce dépouillement est conforme à la manière de crucifier sur la terre de Palestine. N’a‑t-elle pas une autre raison ?

Oui, certainement la suivante. Permettant que Jésus, avec ses plaies béantes et saignantes, soit ainsi exposé à la vue de tous, la Providence nous montre qu’il est bien « l’homme de douleurs » annoncé par Isaïe quelque sept cents ans avant l’Incarnation. La fin du chapitre 52 et le chapitre 53 du livre de ce prophète en sont les plus belles lignes et sont même considérées comme les plus belle pages de l’Ancien Testament tout entier, car nous trouvons en elles l’annonce de la passion et de la résurrection du Messie. Selon la description anticipée et inspirée d’Isaïe, c’est bien lui « qui n’a plus ni beauté, ni éclat, qui est méprisé, le dernier des hommes, un homme de douleurs, dont la face (défigurée) fait peur à voir ; lui qui a été blessé pour nos iniquités, qui a été brisé pour nos forfaits » (Is 53, 3–5).

Pour justifier cette dixième station, il nous faut ajouter des versets prophétiques de la même veine du psaume 21, écrits quelque mille ans avant la naissance du Christ par le roi David. Le psalmiste fait parler le divin Crucifié brûlant de soif en ces termes : « Ma force s’est desséchée comme un tesson et ma langue s’est attachée à mon palais… Ils ont percé mes mains et mes pieds » (Ps 21, 16–17).

Dans la séquence du Dies iræ lue à la messe de Requiem, son auteur, le franciscain Thomas de Celano, nous donne à lire : « Ô bon Jésus, à me chercher vous vous êtes fatigué. Vous m’avez racheté en souffrant la croix. Que tant d’efforts ne soient pas vains, tantus labor non sit cassus ». Retenons bien cette exhortation.

Onzième station : Jésus est cloué à la croix.

Jésus avait été déchargé de sa croix par Simon de Cyrène. Maintenant qu’il est parvenu au sommet du Calvaire, les soldats peuvent le fixer à celle-ci. Observons ses poignets et ses pieds traversés par les clous. Voyons comment sa croix a été soulevée, puis plantée dans la roche. Regardons le Christ suspendu à sa croix…

Maintenant revenons au paradis terrestre. Parmi tous les arbres produits par Dieu, le plus noble était l’arbre de la vie, dont il fallait manger du fruit pour vivre éternellement physiquement et spirituellement (Gn 2, 9 ; 3, 22). Il y avait un second arbre d’importance capitale, celui de la connaissance du bien et du mal (Gn 2, 9). Le fait seul de voir cet arbre devait maintenir en éveil la conscience du bien et donc de ce qui en est l’absence fautive, le mal ; devait rappeler ce qui est licite et donc ce qui ne l’est pas. Mais voir n’était pas manger. En effet, Dieu avait interdit à Adam et à Eve de consommer du fruit de cet arbre, les avertissant du malheur qu’ils encourraient s’ils enfreignaient son interdiction (Gn 2, 17). Nous savons comment Eve, tentée par le diable, prit un fruit défendu et en mangea, et comment Adam tenté par Eve en mangea lui aussi.

Ces deux arbres ont été remplacés par l’arbre de la croix, selon l’enseignement de la préface liturgique de la Sainte Croix : « Dieu a placé le salut du monde dans l’arbre de la croix, pour faire jaillir la vie là même où la mort avait pris naissance, et pour vaincre par le bois celui qui jadis triompha par le bois… »

Pendu à son gibet, le Christ est le nouveau fruit de vie, le nouveau fruit de la connaissance et de la pratique du bien. Regarder le Christ, c’est le connaître et le contempler. Le manger, c’est recevoir sa révélation et y adhérer par la foi théologale ; c’est aussi se nourrir de lui par la communion eucharistique : « Celui qui mange sa chair et boit son sang a la vie éternelle et sera ressuscité dans la gloire au dernier jour » (cf. Jn 6, 55). Le sacrifice sacramentel eucharistique a été institué dans la nuit qui a précédé la crucifixion. Il a été célébré par le Sauveur en personne, qui l’a pérennisé quand, la même nuit, il institua le sacerdoce sacramentel. Le sacrifice du Jeudi-Saint historique faisait un unique sacrifice avec le sacrifice sanglant du lendemain. Les messes que les prêtres catholiques célèbrent depuis l’Ascension, elles aussi, sont ce même sacrifice. « Ite ad Jesum. Allez à Jésus », nous dit la Vierge sur le Calvaire. Allons à l’eucharistie, sacrifice propitiatoire et sacrement de vie éternelle.

Douzième station : Jésus meurt sur la croix.

Etre présent à la mort de quelqu’un laisse un souvenir inoubliable. On tient à assister aux derniers moments d’un être cher ; si on ne l’a pas pu, on écoute avec émotion et piété le récit fait par des témoins oculaires. Aussi sommes-nous reconnaissants au ciel et aux évangélistes de nous avoir rapporté avec objectivité et sérénité les heures ultimes du Sauveur.

En général, la mort ressemble à la vie à laquelle elle donne son coup d’arrêt. Evidemment les actes et les paroles du Christ qui ont précédé sa mort, sont dignes de lui, aussi sa mort, dont il est le décideur en raison de sa divinité.

Tandis que les soldats le clouaient, que les chefs religieux, qui le haïssaient sans raison, l’insultaient, ainsi que des passants, Jésus demandait à son Père leur pardon, car les uns et les autres ne savaient pas ce qu’ils faisaient. Il n’en voulait à personne. Aux sévices et aux calomnies, il ne répondait que par la prière et la bénédiction.

L’élévation de terre que partage le bon larron avec Jésus est comme la toile de fond d’une relation fraternelle, transcendante, pour ne pas dire irréelle, entre eux deux. Ce larron interpelle l’autre brigand en lui reprochant ses blasphèmes. Converti, mais encore confus sur la personne de Jésus et le monde de l’au-delà, il s’adresse à Jésus pour au moins rester dans son souvenir et être accueilli, grâce à lui, dans un monde meilleur. Et il reçoit la promesse d’être le soir même près de lui dans ce lieu du paradis spirituel, les enfers des saints Patriarches, car le Christ allait y séjourner entre l’instant de sa mort et celui de sa résurrection.

Arrêtons-nous maintenant sur les paroles de Jésus à sa mère et au disciple qu’il aimait. Elles sont deux précieux legs à portée intemporelle. Par le « Femme, voilà votre fils » et le « Voilà votre mère », se réalise ou se confirme un véritable transfert mystique de maternité et de filiation, tout au profit de saint Jean et donc de l’Eglise qu’il représente. Admis dans l’intimité spirituelle de la Vierge, l’Apôtre aimé entrera plus avant dans la profondeur du mystère du Maître adoré, car il y a dans la personne de Marie tant de ressemblance avec son fils et dans son intelligence tant de connaissances divines à transmettre.

Demandons au Seigneur mort et ressuscité que le « Voici votre fils » et le « Voilà votre mère » soient nôtres.

Avant la déposition de la croix, une dernière blessure fut infligée au corps du Christ : d’un coup de lance, un des soldats de garde le transperça jusqu’à ouvrir le cœur. Ce fut le terme du travail de l’horrible herse aux mains des impies… Mais ce fut aussi et surtout le signe de la fin des jours de ténèbres. Ce fut, en quelque sorte, le signe de l’arrivée du temps des semailles divines. « Dans le champ labouré du corps du très bon Jésus, nous dit saint Bonaventure, nous trouvons le riche trésor, la précieuse perle de son Cœur,… pour que nous puissions y habiter, à l’abri des troubles du dehors… Prions afin que ce Cœur daigne enchaîner du lien de son amour notre cœur » (Homélie De la vigne mystique, Chap. 3 ; Leçon 8 du bréviaire pour la fête du Sacré-Cœur de Jésus).

Treizième station : Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère.

Il y a des situations à ce point douloureuses et où l’on se sent tellement honteux que l’on préférerait se taire. Le silence nous tiendrait signe de regret, manifestation de contrition. Car nous sommes coupables, nous sommes responsables de ce chemin de croix que la Vierge gravit en union de sentiment avec son fils.

Oserons-nous voir une mère recevant le corps exsangue de son fils dans l’état où a été mis celui de Jésus ? Oserions-nous laisser voir à une mère le corps massacré d’un de ses fils comme le fut celui de Jésus ?

Il fallait être la Vierge du Stabat Mater pour supporter de recevoir le corps du Sauveur descendu de la croix par les pieuses mains de l’Apôtre

Jean, des courageux notables Joseph d’Arimathie et Nicodème. La lumière de la foi en la rédemption réalisée, dont elle avait déjà reçu par anticipation de merveilleux effets, guide sa volonté. Son cœur de mère ne l’induit pas à défaillir, car sa vertu de force est rehaussée par la grâce des martyrs. On peut même affirmer qu’une sublimation surnaturelle et une joie céleste concomitante coïncident, en elle, avec la pensée consolante qui l’habite des rachetés présents et futurs.

Mais n’oublions pas qu’elle fut, à cause de nous, la mère infiniment douloureuse, justement nommée Notre-Dame de Compassion ; n’oublions pas qu’elle nous enfanta à la vie de la grâce par le sacrifice. Notre gratitude et notre dévotion filiales mariales lui diront notre reconnaissance.

Le sacrifice est essentiellement un acte sacré, un acte pour honorer Dieu, un acte de la vertu de religion. Il est d’autant plus méritoire que l’offrant y met plus de charité, à plus forte raison si, en plus, il y engage plus intensément sa souffrance. Au soir du Vendredi-Saint, la divine Victime, qui a tout accompli, est pacifiquement, religieusement, recueillie par la Prédestinée qui l’avait mise au monde en vue de l’oblation totale du Calvaire. A l’instar de Jésus, tout fut acte de religion chez Marie.

Oui, la bonne hauteur de nos existences est bien mesurée par l’Apôtre saint Paul (cf. 1 Co 10, 31) : quoique que nous fassions, quoique nous aimions, quoique que nous souffrions, agissons toujours pour la glorification de Dieu.

Quatorzième station : Le corps de Jésus est déposé dans le sépulcre.

Pour que le Christ ressuscite il lui fallait passer par la mort. Pour qu’aux yeux des Juifs à convertir il n’y ait aucun doute sur la résurrection du Christ, il fallait qu’il n’y en ait aucun sur sa mort. Voilà pourquoi il était important que le corps du Christ restât deux nuits et plus d’un jour dans un sépulcre fermé et scellé.

Qu’en est-il du symbolisme ? Laissons saint Thomas d’Aquin l’exposer : « Par la mort du Christ nous sommes libérés d’une double mort : la mort de l’âme et la mort du corps ; ces deux morts sont symbolisées par les deux nuits que le Christ a passées dans le tombeau. Quant à sa mort, elle ne venait pas du péché, mais elle a été acceptée par amour ; elle ressemblait au jour et non à la nuit ; aussi est-elle symbolisée par le jour complet que le Christ a passé dans le sépulcre » (III, q. 51, a. 4).

Après sa mort, le Christ est descendu aux enfers, ce que nous confessons dans le Credo. Qu’est-il allé faire ? Illuminer de la lumière de sa gloire ses amis qui étaient retenus en ces lieux et leur annoncer leur libération prochaine par l’accès, maintenant devenu possible, au monde des bienheureux. Ses amis, avons-nous dit, c’est-dire ceux qui étaient morts avec la foi en lui et avec la charité.

De ces vérités, saint Thomas d’Aquin a tiré quatre leçons morales, une d’espérance en Dieu, une pour éviter la présomption du salut, une pour craindre l’enfer des damnés et une pour avoir souci des âmes du Purgatoire. Citons la leçon d’espérance en l’aide de Dieu dans toutes nos épreuves : « Quelque soit le degré d’affliction où l’homme se trouve, il doit toujours espérer dans le secours divin et avoir confiance en lui… Si le Christ a délivré ceux qui étaient dans les enfers, chacun doit avoir d’autant plus de confiance, s’il est l’ami de Dieu, qu’il le délivrera de n’importe quelle difficulté » (Commentaire du sixième article du Symbole).

Historiquement et pour toujours, le Christ est ressuscité, dans la nuit de Pâques. Avec l’Apôtre saint Paul (cf.1 Co 15, 12–22), nous nous savons être les plus heureux des hommes, puisque nous croyons de foi théologale en cette résurrection, qui est gage et cause de la nôtre à venir.

Amen.

Abbé Jean-Paul ANDRE, prêtre de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X

Source : La Porte Latine de juin 2016