« La peste soit de l’avarice et des avaricieux ! » Molière a bien transcrit le sentiment commun dans sa comédie de L’Avare ; est-il rien de plus odieux à la société que les Harpagon, ces vieillards recroquevillés sur eux-mêmes, dont l’âme est tout entière esclave de leurs richesses ? Les artistes, d’ailleurs, s’en sont souvent donné à cœur joie pour caricaturer ce vice avec un humour de pinceau exquis, comme ces deux publicains de « la Vocation de Saint Mathieu » du Caravage qui comptent leurs pièces, et, emmurés dans leur passion, ne voient et n’entendent pas même ce qui se passe autour d’eux.

Mais si l’on rit volontiers, et à juste titre, des situations cocasses dans lesquels les adeptes de ce vice se trouvent souvent par leur propre faute, nous ne devons pas omettre pour autant les terribles malédictions de Notre Seigneur Jésus-Christ contre les avares, c’est-à-dire ceux qu’il appelle les riches :

Malheur à vous, riches, parce que vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, parce que vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, parce que vous serez dans le deuil et les larmes.

Saint Luc VI, 24–25

Pauvres saints ou saints pauvres ?

Frappés dans leur imagination débridée, certains esprits exaltés du Moyen Âge, à la suite d’un certain Arnaud de Brescia, moine schismatique qui mourra en niant les sacrements et l’utilité du sacerdoce, ont parfois vu dans ces malédictions de Notre Sauveur une condamnation pure et simple de la propriété, et de toutes sortes de richesses. Les Vaudois, au XIIème siècle, prêchaient, sans mandat de l’Eglise, ni sans avoir reçu les ordres sacrés, un communisme qui s’ignorait, souhaitant une Eglise pauvre. Les Frères Apostoliques, religieux illuminés issus du rameau franciscain, finiront par prêcher le règne universel de la pauvreté, et vivront de rapines mises en commun !

À côté de ces pauvres saints, l’Eglise propose à notre imitation d’authentiques saints pauvres : la figure de saint François d’Assise plane bien au-dessus de ces excès, et son amour de la pauvreté lui a valu cet éloge impressionnant du pape Jean XXII qui le canonisait : « L’image la plus parfaite qui fut de Notre Seigneur Jésus-Christ. » Saint Pie X mourait le 20 septembre 1914 en disant : « Je suis né pauvre, et je meurs pauvre. »

Saint Jean Bosco, qui a toujours vécu parmi les pauvres petits gars de la rue qu’il tâchait d’éduquer, méprisait les biens de ce monde, mais cela ne l’empêchait pas de réclamer, auprès de ses riches bienfaiteurs, à temps et à contretemps, au point qu’il passait parfois des journées entières à rédiger des courriers pour demander de l’argent ! Et il était si habile en cet art, que lorsque le pape Pie IX voulut construire à Rome une basilique dédié au Sacré-Cœur, et que le vicaire de Rome lui répondait que les finances ne le permettraient pas, l’archevêque de Turin, présent alors à Rome lui susurra : « Saint Père ! Demandez à Don Bosco ! »

Le saint Curé d’Ars, lui, affirmait : « Je deviens avare ! C’est fou le bien que l’on peut faire avec de l’argent ! » Il avait en effet besoin de fonds pour organiser des missions dans sa paroisse.

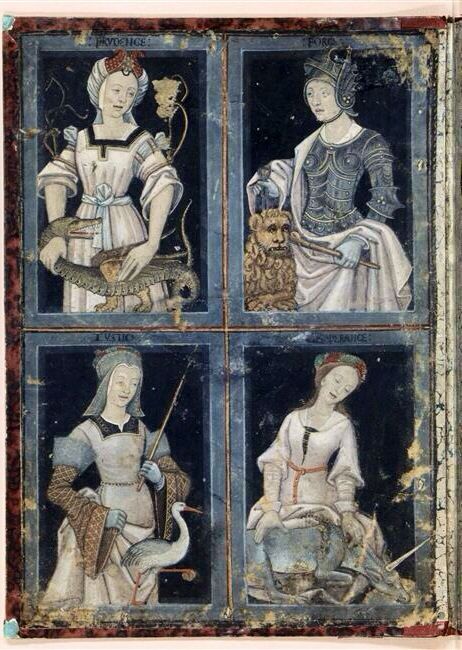

Comme toujours, la doctrine de l’Eglise se situe sur une ligne de crète entre deux écueils. D’un côté la recherche effrénée de l’argent, dont notre monde est atteint plus que jamais ; de l’autre, la condamnation de toute propriété, ou encore la prodigalité excessive, de celui qui dépense sans considération. C’est encore la sagesse de saint Thomas d’Aquin, le docteur angélique et universel, qui nous permettra d’avoir les idées claires sur l’attitude qui doit être celle d’un chrétien devant les richesses de ce monde.

Tout est une question de mesure :

En toutes choses, le bien consiste dans une certaine mesure.

Somme Théologique, IIa, IIae, Q.CXVIII, art. 1 Corpus.

Or, ce qui détermine la mesure, c’est la fin, c’est-à-dire le but à atteindre, ce pour quoi quelque chose existe.

Les richesses sont un bien pour l’homme dans la mesure où elles lui sont nécessaires à la vie, selon sa condition.

Remarquons cette dernière incise, qui répugnerait au plus haut point à notre socialisme moderne, adepte du nivellement général et de la lutte des classes. « Selon sa condition ». Quelle admirable mesure dans ses simples mots ! Implicitement, ce sont toutes les différences sociales qui sont admises, comme un bien voulu par Dieu pour l’harmonie de la société, et afin que les plus aisés puissent aider les plus modestes dans « ce qui est nécessaire à la vie ».

Faut-il dire avec Louis de Funès dans La Folie des Grandeurs : « Les pauvres, c’est fait pour être très pauvres, et les riches très riches ? » Saint Thomas de répondre : « C’est dans l’irrespect de cette mesure que consiste le péché, lorsque qu’un homme désire acquérir ou conserver ces richesses au-delà de ce qui est juste. » L’avarice est donc définie ainsi par l’Aquinate : « Amour désordonné des richesses. » Désordre, donc péché, et péché qui peut devenir mortel, si l’âme en arrive à préférer les biens de la terre à l’amour de Dieu. « Voulez-vous recevoir les sacrements ? » demandait un prêtre à un pauvre monsieur accidenté de la route qui vivait ses derniers instants. « Non merci. Mais dites-moi, dans quel état est ma voiture ? … »

Voulez-vous recevoir les sacrements ? » demandait un prêtre à un pauvre monsieur accidenté de la route qui vivait ses derniers instants. « Non merci. Mais dites-moi, dans quel état est ma voiture ? … »

Saint Thomas se demande même si l’avarice n’est pas le plus grand des péchés, et, s’il répond par la négative, parce que l’homicide et l’adultère sont plus graves, il précise néanmoins :

La gravité du péché peut se mesurer également en fonction du bien auquel se soumet l’appétit humain. Il est plus honteux en effet, de se soumettre à un bien inférieur qu’à un bien plus élevé. Or dans les choses humaines, les richesses extérieures sont le bien le plus vil. Elles sont en effet inférieures au corps ; elles le sont bien plus encore à l’âme, et combien plus au bien divin. De ce point de vue, donc, l’avarice a une difformité plus grande.

Idem, Article 5, corpus

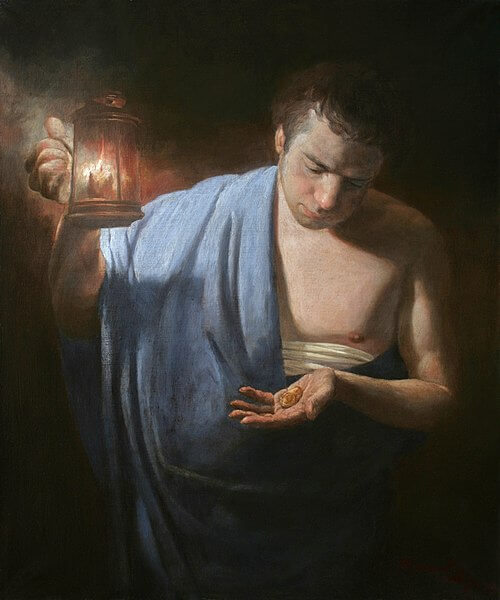

C’est bien cette difformité que l’on retrouve croquée par les peintres de la Renaissance et de l’âge Baroque. « L’avare vend son âme » dit l’Ecclésiastique[1]. « L’avare possède une âme étriquée » renchérit Cicéron[2].

Un péché capital

À la suite de saint Grégoire le Grand, saint Thomas range l’avarice parmi les péchés capitaux, qui engendrent de multiples vices, tous ordonnés à la même fin, devenue idée fixe : la possession ou la conservation des richesses. À la lecture de cette liste, on ne peut pas ne pas penser, avec frayeur, au traître Judas : « Les filles de l’avarice sont la trahison, la fraude, la supercherie, le parjure, le trouble, les violences et l’endurcissement du cœur. »

Quant au châtiment de l’avare, il nous suffit de relire la parabole de Lazare dans l’évangile :

Il y avait un homme riche, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d’ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche ; et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d’Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli dans le séjour des morts ; il leva les yeux ; et, tandis qu’il était en proie aux tourments, il vit de loin Abraham, et Lazare dans son sein. Il s’écria : « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu’il trempe le bout de son doigt dans l’eau et me rafraîchisse la langue ; car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit : « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne ; maintenant il est ici consolé, et toi, tu souffres. D’ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d’ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » Le riche dit : « Je te prie donc, père Abraham, d’envoyer Lazare dans la maison de mon père ; car j’ai cinq frères. C’est pour qu’il leur atteste ces choses, afin qu’ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourments. » Abraham répondit : « Ils ont Moïse et les prophètes ; qu’ils les écoutent. » Et il dit : « Non, père Abraham, mais si quelqu’un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit : « S’ils n’écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu’un des morts ressusciterait.

Luc, XVI, 19–31

Et en saint Mathieu, Notre-Seigneur avertit ses disciples : « Je vous le dis, il est plus facile à un chameau de passer par le chas d’une aiguille, qu’à un riche d’entrer dans le royaume des cieux.[3] »

Prenons bien soin de méditer cette parabole qui nous concerne tous. Tous, en effet, nous sommes affaiblis par les blessures du péché originel, parmi lesquels la concupiscence des yeux, qui nous incline de manière désordonnée vers la possession des richesses. « Il l’a frappé là où cela fait le plus mal, dit l’adage populaire, au portefeuille ! » Il y a un Harpagon qui sommeille en chacun de nous, et en chacun de nos enfants. Tâchons alors de nous préserver de ce vice et d’éduquer nos enfants à l’esprit de pauvreté loué par Notre- Seigneur : « Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient » [4]. Souvenons-nous aussi que de l’esprit de pauvreté dans les familles dépend beaucoup l’essor des vocations. « Quand il eut entendu ces paroles, le jeune homme s’en alla, tout triste, parce qu’il avait de grands biens[5]. »

Comment lutter contre l’avarice ?

Il s’agit donc de pratiquer la vertu contraire, qui est la libéralité (à ne pas confondre avec le libéralisme, qui est une chimère abominable !). « Dieu, dit saint Ambroise, a donné à certains hommes avec surabondance, pour que ceux-ci puissent acquérir le mérite d’un juste partage[6]. » . Le propre de cette vertu est de donner, comme le dit Aristote cité par saint Thomas : « La caractéristique du libéral est de donner avec abondance. »

Mais ne nous y trompons pas, de même que le vice d’avarice peut exister chez des pauvres, attachés aux riens qu’il possède, on peut trouver cette vertu chez les indigents, comme chez cette veuve que Notre-Seigneur donne en exemple à ses apôtres, « parce qu’elle a donné de son indigence[7]. » Loin de nous d’encourager la négligence ! La libéralité tient le milieu entre l’avarice et la prodigalité, qui est elle-même un péché, celui de l’enfant « prodigue ». Aussi, quel que soit notre niveau de vie, apprenons à nos enfants à être économes et soigneux de leurs affaires, mais également à prêter volontiers, à donner généreusement, à ne pas se répandre en larmes capricieuses lorsqu’ils ont perdu quelque bien auquel ils tenaient et, surtout, à prendre en pitié ceux qui sont plus à plaindre que nous. En ce temps de Carême, souvenons-nous que l’Eglise recommande, en plus de la prière et du jeûne, l’aumône.

En outre, un excellent moyen de se préserver de l’avarice est de se souvenir de sa fin « Memento finis ; souviens-toi de ta fin » dit l’Ecclésiastique. Toutes ces richesses auxquelles nous avons tendance à lier notre existence, nous ne les emporterons pas dans la tombe.

Que sert à l’homme de gagner l’univers, s’il vient à perdre son âme ?

Matt. XVI, 26

Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît.

Matt. VI, 33

Et si l’épreuve vient nous frapper, au point que nous devions manquer cruellement, que sur les lèvres de tous les membres de la famille, on puisse lire les mots du saint Homme Job :

Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom du Seigneur soit béni !

Job, XXI, 1

Source : Le Seignadou, avril 2025.