N’est-il pas décevant de voir parfois des personnes bien douées sur le plan humain mettre leur talent au service de la mauvaise cause ?

Tel est un bon orateur, tel autre est brillant intellectuellement, tel autre est remarquablement doué de ses mains, tel autre a une finesse psychologique appréciable… et malheureusement, souvent, ces talents ne sont pas mis au service du bien.

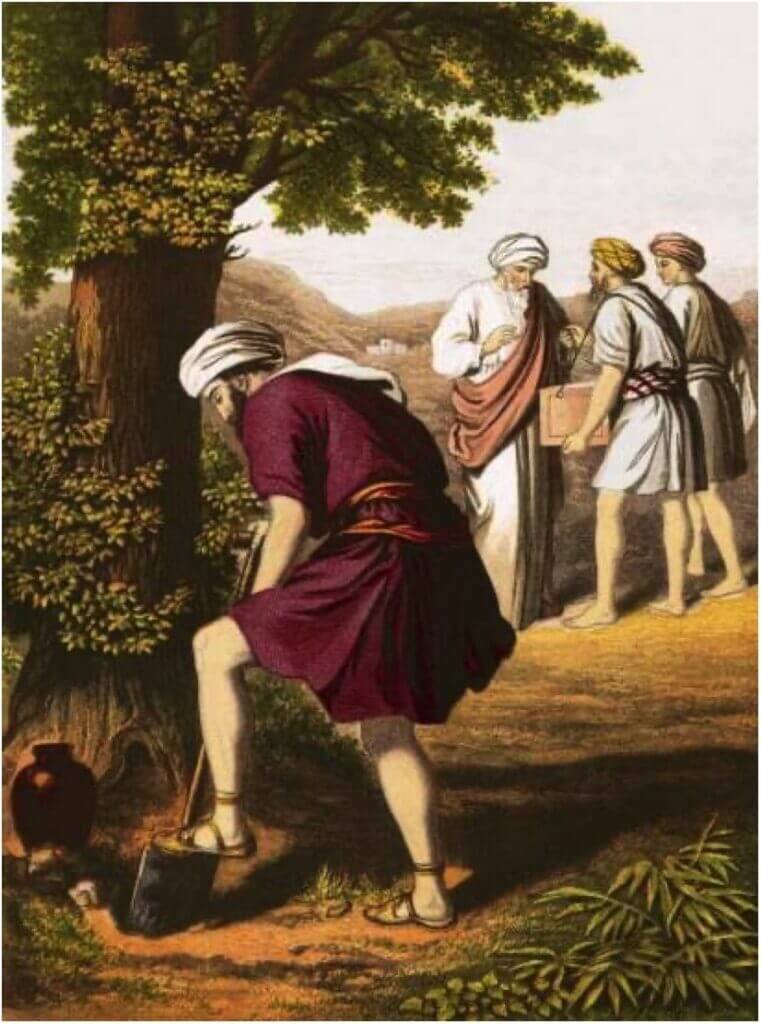

Or s’il y a bien un élément fondamental pour le chrétien du XXIe siècle, c’est de savoir bien employer les ressources que Dieu lui a données. Ressources naturelles de l’intelligence, du sens pratique, de n’importe quelle qualité humaine ; et ressources surnaturelles de la grâce, des vertus infuses et des dons du Saint-Esprit. On se rappelle la fameuse parabole des talents : Dieu demandera compte à chacun des talents qu’il a reçus, et malheur au mauvais serviteur qui aura gardé pour lui ses talents sans les faire fructifier pour le maître.

Le problème toutefois, dans notre siècle, est qu’il est tout sauf évident de bien employer ses talents. Le P. Hyacinthe-Marie Cormier, élu maître général des dominicains en 1904, et dont saint Pie X déclara lorsqu’il fut élu au généralat qu’il était un saint, a écrit ces lignes qui n’ont pas pris une ride :

« Aujourd’hui que le monde, si l’on considère ses idées et ses mœurs, est en plein paganisme, plus d’un chrétien serait disposé à se laisser éblouir par la fausse grandeur de la société humaine et à s’incliner devant les opinions frivoles du jour, comme devant une divinité. Mais d’autres, allant à l’excès contraire, s’érigeront volontiers en censeurs impitoyables, verront l’œuvre du démon partout et refuseront même d’examiner s’il n’y a pas quelque bien à trouver dans le chaos qui les entoure. »

Le P. Cormier décrit bien le double abîme qui nous tente : ou s’incliner devant les fausses idées du monde, et faire servir nos talents à l’édification de cette société chaotique où Dieu est mis de côté ; ou tout rejeter en bloc, et rendre nos talents inutiles.

Poursuivons notre lecture : « Le vrai sage évite ces deux écueils ; il pèse toute chose, sait compatir aux misères et aux faiblesses qui l’environnent, tient compte des causes lointaines qui les ont préparées et démêle ce qui reste de bonnes tendances, de désirs nobles et sincères, bien que mal dirigés, dans cette confusion présente des choses. Il sait donc attendre ; et quand il agit, il seconde avec soin toute tendance qui peut prédisposer le prochain à mieux faire. Un jour, Dieu lui montrera qu’il a eu raison de préférer l’espérance au découragement, l’emploi charitable de toutes les ressources à la condamnation sans appel de ce qui ne lui plaisait pas. » (Être à Dieu, Ed. du Cerf, 1994, p. 82).

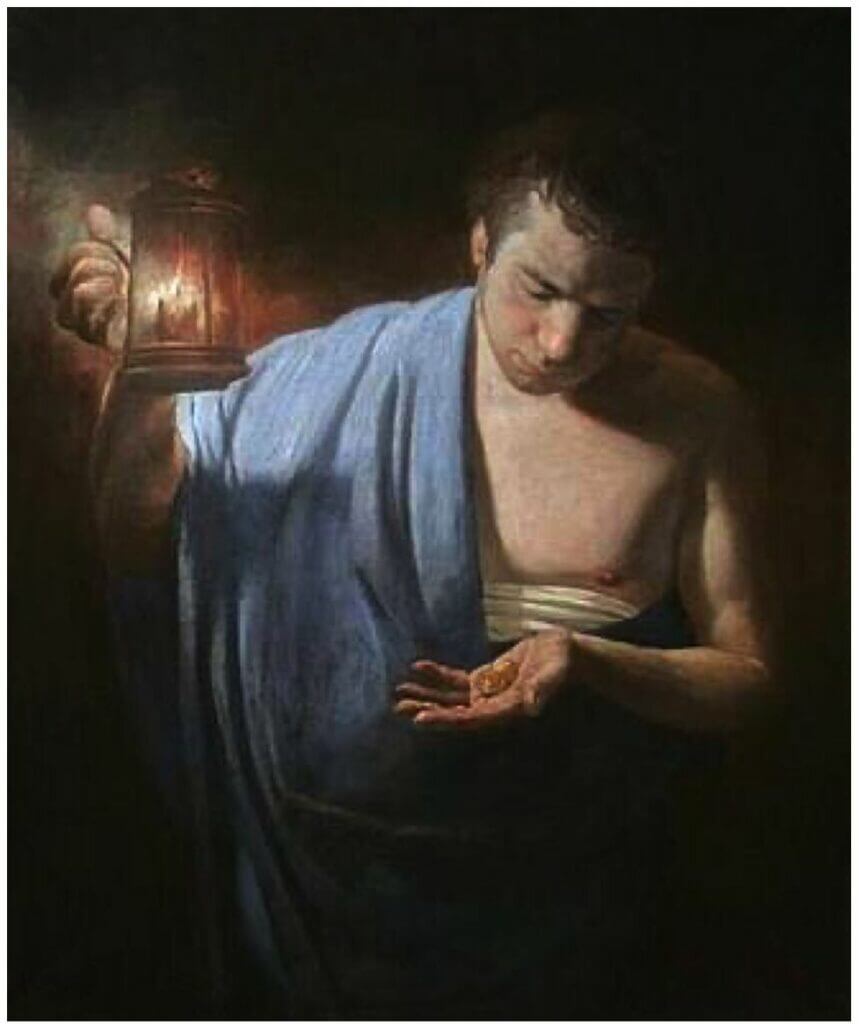

Ce sage dominicain, qui eut lui-même tant de difficultés et de conflits à résoudre, et qui s’y employa toujours avec une prudence admirable, nous trace donc une ligne de conduite intéressante : il s’agit de déceler ce qui reste encore de bon, et de seconder ce bien qui existe. En d’autres termes : prendre les choses là où elles en sont, et tâcher de les améliorer selon nos possibilités. Pour prendre une image, il s’agit de trouver la braise non encore éteinte, et de souffler dessus pour raviver la flamme.

Ce conseil si profond embrasse de nombreux aspects. D’abord dans notre vie familiale, avec ceux qui nous sont liés par le sang ; ensuite dans notre vie professionnelle, à travers le métier que nous exerçons, avec les collègues qui sont les nôtres, il y a du bien à faire ; et enfin dans notre vie politique, au sens noble du terme, c’est-à-dire dans le rôle que nous avons à jouer dans la cité qui est la nôtre : la France, notre région, notre ville ou village.

Dans tous ces contextes le bien n’est pas absent. Certes le mal est parfois patent, insolent, voire oppressant. Mais le mal n’est pas un être en soi, il n’existe que greffé sur un bien qu’il abîme. Tel collègue qui tient des propos anticléricaux, par exemple, ne pourrait les tenir s’il n’était déjà un homme, donc un être créé par Dieu et racheté par Jésus-Christ.

Il faut donc, courageusement, travailler à partir du bien existant, en cherchant à le perfectionner. C’est là précisément que deux vertus doivent entrer en jeu : la prudence, qui nous fera trouver quel est le bien opportun à réaliser, et la force qui nous fera maintenir notre résolution malgré les difficultés. Ce collègue de travail, pour reprendre l’exemple, dois-je agir auprès de lui ? Si oui comment l’amener à changer ? Par des paroles ? En privé, en public frontalement ou finement ? Et si je ne réussis pas, puis-je au moins annuler leurs effets chez tel ou tel autre collègue ? Telles seront les interrogations que formulera la vertu de prudence, et auxquelles elle fournira une réponse concrète, suivie d’une mise en pratique. La force, quant à elle, fera tenir le choc : si ce collègue s’en prend à nous, ou si l’action proposée par la prudence ne porte pas de fruits immédiats.

Ces deux vertus de prudence et de force, mises en pratique quotidiennement dans tous les aspects de notre vie humaine et chrétienne, nous permettront d’éviter un défaut qui nous guette beaucoup et que le P. Cormier pointait déjà du bout de sa plume : le découragement. L’ampleur du mal et ses progrès pourraient nous faire baisser les bras et basculer du côté de ceux qui pensent que : « de toutes façons, tout est fichu ». Moyen commode de se dispenser d’agir, mais qui n’échappera que difficilement au reproche de Notre-Seigneur : « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n’ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l’ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque ; et, à mon retour, je l’aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a dix. A celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l’abondance ; mais celui qui n’a rien se verra enlever même ce qu’il a. » (Mat. 25)

Car entre le découragement et l’inaction, il n’y a qu’un pas, bien vite franchi.

(…) Retrempons-nous dans cette conviction que Dieu est Tout-Puissant, et qu’il ne nous demande que de bien œuvrer, à notre place. A l’heure prévue par lui, nous expérimenterons ces paroles du P. Cormier :

« Un jour, Dieu lui montrera qu’il a eu raison de préférer l’espérance au découragement, l’emploi charitable de toutes les ressources à la condamnation sans appel de ce qui ne lui plaisait pas. »