Prêtre des Missions Étrangères de Paris, martyr au Tonkin (1809-I837). Fête le 20 septembre.

Jean-Charles Cornay est de ces privilégiés qui, après quelques jours de captivité, quelques instants de torture couronnés par le martyre, ravissent aussitôt la béatitude céleste. La simplicité et la gaieté sont les traits particuliers de son caractère, et c’est en chantant qu’il accepta les souffrances et reçut la mort.

L’appel de Dieu

Il vit le jour le 37 février 1809, dans le Poitou, à Loudun, sur la paroisse Saint-Pierre, où ses parents tenaient un commerce de rouennerie.

Rien, pendant ses années d’études au collège de Saumur, en Anjou, puis au Petit Séminaire de Montmorillon, ne donnait au tranquille jeune homme les allures d’un héros : « D’une grande simplicité, voisine de la bonhomie, d’un caractère paisible et doux, ne blessant jamais aucune susceptibilité, parce qu’il y avait chez lui absence totale d’amour-propre, il était bien vu de tous ceux qui l’entouraient », a dit un de ses biographes.

La situation aisée de ses parents le mettait en mesure de suivre une brillante carrière ; mais lui, le moment venu de prendre une décision, déclara simplement son désir de devenir prêtre. Le 20 octobre 1827, à 18 ans, il entra au Grand Séminaire de Poitiers, et, là encore, ne se distingua pas autrement que par une vie régulière, studieuse et pieuse, exempte de toute saillie de caractère et de toute originalité.

Mais la grâce agissait dans l’intérieur de cette âme, et, sans en faire briller beaucoup au dehors les qualités latentes, Dieu s y préparait un vase d’élection.

Le jour vint où le désir du sacrifice commença à y germer. Un missionnaire de la Compagnie de Marie ayant donné au Grand Séminaire une conférence sur la Propagation de la Foi, le séminariste sentit s’éveiller en lui le désir des missions et celui du martyre.

Après avoir mûri son projet, il s’en ouvrit à sa famille qui d’abord s’y opposa. Il faut lire avec quelle tendre fermeté le jeune homme répond aux lettres de ses parents.

Ma bonne mère, je n’ai pu m’empêcher de répandre un torrent de larmes à la vue de la peine que je te cause… Si Dieu m’appelle véritablement, ce sera pour moi le plus grand sacrifice de vous quitter, car mes biens, mes amis, ma patrie, je compte tout cela pour rien ; la seule chose qui me fasse de la peine, c’est vous… Sache donc qu’il n’y a point de raisons qui tiennent contre la vocation ; que, quand Dieu appelle quelqu’un à un emploi, il ne lui donne que les grâces qu’il faut pour cela et qu’il frappe de stérilité tout ce qui n’est point selon sa volonté ; et que, si j’obéis à la tienne, au mépris de la sienne, j’aurai toute ma vie le regret de n’agir pas selon sa volonté… Et il n’y a pas à dire : « Pourquoi y aller, toi ? Laisse aller les autres. » Dieu ne dit point cela. Il envoie quelqu’un et ne lui donne pas le droit de s’en décharger sur d’autres… Dieu et une mère sont deux terribles ennemis quand il s’agit de se disputer un fils. Quand Jésus-Christ a dit : « Si quelqu’un ne laisse son père et sa mère pour me suivre quand je l’appelle, il n’est pas digne d’être mon disciple », il savait bien ce que c’était que le cœur d’une mère et que son refus n’était point le signe de sa volonté.

A l’automne de 1830, il partit pour le Séminaire des Missions étrangères de Paris, et l’année suivante, en septembre, n’étant encore que diacre, il fut envoyé à la mission du Setchouen en Chine. Il aborda à Macao en mars 1832. Mais, faute de courriers capables de le guider à travers le Yunnan, il dut résider cinq ans à la procure de Hanoï, dans le Tonkin occidental. C’est là qu’il fut ordonné prêtre le 20 avril 1834. Bientôt atteint de la fièvre, il se considérait comme devenu presque inutile à la mission, mais voici que, par ses souffrances et par le sacrifice de sa vie, il allait procurer à l’Eglise du Tonkin plus de bien et plus de gloire que par de longs travaux 1

Arrestation — Captivité racontée par lui-même

La persécution, sans être aussi violente au Tonkin que sur d’autres points, sévissait toujours à l’état latent, par suite de certains édits qui n’avaient jamais été rapportés et dont on pouvait à tout instant renouveler l’application.

Un chef de pirates, chassé de la paroisse de Bau-Nô, située au nord de la mission et où M. Cornay exerçait son ministère, connaissait sa présence. Le mandarin ne l’ignorait pas non plus, mais, assez bienveillant pour le moment, il préférait fermer les yeux.

Ce fut la femme du chef de pirates qui, pour venger l’expulsion de son mari, accusa le village de Bau-Nô d’être le foyer d’une insurrection fomentée par l’Européen Cornay. L’indigne femme enfouit secrètement, des armes près du presbytère de Bau-Nô, el, sûre de son fait, dénonça le missionnaire.

Le gouverneur était obligé d’accueillir l’accusation, et, pour témoigner de son zèle, le 20 juin 1837, y envoya un général et 1 500 soldats avec ordre de cerner la chrétienté. Le missionnaire ne pouvait échapper aux recherches. Laissons-le raconter lui-même, dans un langage simple, calme, joyeux même, les préliminaires de son martyre, dans quelques lettres écrites à ses parents et à l’un de ses confrères et parvenues à destination grâce à la bienveillance d’un mandarin ;

A l’instant où l’on vint m’arrêter, je partais pour célébrer la sainte messe. Comme il n’y avait plus un moment à perdre, un chrétien me conduisit bien vite sous un épais buisson, où je me tapis comme je pus.

On se mit à battre et à examiner tous les buissons du village. Le danger devenant plus pressant, je dis mon chapelet et vous pouvez penser à quels mystères j’en appliquai les dizaines ; vous pouvez imaginer aussi quel sacrifice j’avais offert le matin au lieu de la sainte messe, quelle méditation avait remplacé celle du jour.

Ce ne fut cependant qu’à 4 heures du soir que les soldats parvinrent jusqu’à moi. Quand je vis pénétrer dans les buissons leurs longues lances armées d’un pied de fer, je ne songeai pas qu’il eût été préférable de me laisser percer sur place, ce qui eût évité toutes les misères qui découlent des circonstances présentes ; je sortis avant que le fer m’eût atteint et me livrai à eux. Me voilà donc pris !

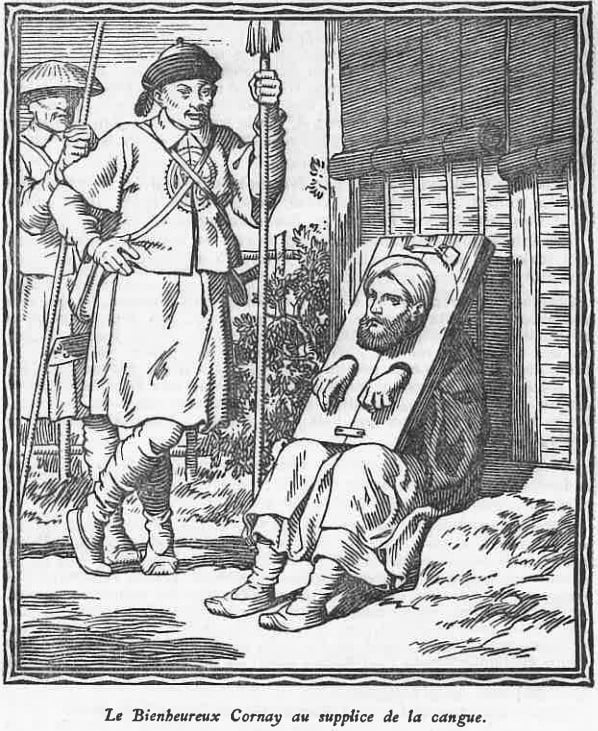

On me mit à la cangue.

Après être resté longtemps exposé aux ardeurs du soleil, je m’assis et attendis patiemment ce qu’on ordonnerait de moi.

Vers les 5 heures, voyant mon jeûne se prolonger, je demandai au mandarin un peu de riz. Il m’en fit donner trois cuillerées qui furent toute ma réfection. Ainsi se termina cette première journée. On m’avait donné une mauvaise natte déchirée. Je m’assis donc dessus comme je pus avec ma cangue, mais il me fut impossible de fermer l’œil pendant cette nuit tout entière.

Cependant, le commandant de la troupe, voulant donner à sa capture plus de valeur et traiter M. Cornay comme un grand criminel, lui fit construire une cage.

Me voilà donc enfermé comme un loup, raconte gaiement le missionnaire. Dans cette cage, je fus du moins à l’abri des coups qu’on distribuait à tout venant. De plus, quand la bête fut en cage, ses gardiens, la voyant en sûreté, s’apprivoisèrent.

Les officiers examinèrent mes effets saisis et ne les traitèrent pas, comme on pense, avec la délicatesse d’un sacristain. Toutefois, ils accordèrent à mes instances six volumes qui se trouvaient devant moi. Interrogé sur leur usage, je leur dis que c’étaient des livres de prières et que je m’en servirais afin de prier pour eux. Cette réponse leur fit plaisir.

— Rendez-moi aussi l’image de mon Dieu, leur dis-je, en montrant un Christ parmi les objets enlevés. Elle m’aidera à supporter ma captivité.

Les soldats accédèrent à cette demande, et M. Cornay, dans sa cage portée par huit hommes, fut dirigé sur Son-Tay, chef-lieu de la province, situé à six lieues de Bau-Nô.

Le trajet fut très pénible. La cage, confectionnée avec de gros bambous, était si large, que les chemins, trop étroits, ne lui permettaient que difficilement de passer. Il fallait, sans cesse ouvrir les buissons, élaguer les branches, et souvent quitter les sentiers battus pour aller à travers champs. On avançait très lentement. La première nuit, la cage et le prisonnier furent laissés en plein air.

Le lendemain, au point du jour, poursuit M. Cornay, on se remit en route, et cette marche était, en un sens, fort pompeuse. Environ 150 soldats me précédaient et autant me suivaient avec des mandarins en filets surmontés de dais ; ma cage, portée par huit hommes et ombragée à l’aide de mon tapis rouge, occupait le milieu ; j’étais suivi de dix chrétiens arrêtés en même temps que moi, qui marchaient tristement, attachés ensemble par l’extrémité de leur cangue. Sur la route, quantité de peuple accourait à la nouveauté du spectacle. Ce fut ainsi qu’on arriva au relais d’une préfecture ; je fus déposé devant un mandarin qui, s’étant enquis des officiers, commença avant tout par me dire de chanter, parce que mon talent en ce genre était déjà renommé. J’eus beau m’excuser sur ce que j’étais à jeun, il fallut chanter.

Je déroulai donc toute l’étendue de ma belle voix, desséchée par une espèce de jeûne de deux jours, et leur chantai ce que je pus me rappeler des vieux cantiques de Montmorillon. Tous les soldats étaient à l’entour, et un peuple nombreux se fût précipité vers la cage, sans la verge en activité de service. Dès ce moment, mon rôle changea : je devins un oiseau précieux par son beau ramage. Après cela, on me donna à manger.

On se remit en route et on arriva au chef-lieu du gouvernement de la province de Doai.

Je fus déposé devant l’hôtel du gouverneur général. Ce gouverneur est un homme assez grand, d’environ cinquante ans, sans barbe et d’une belle figure, relevée par une blancheur peu ordinaire au Tonkin. Il vint gravement jeter quelques regards sur mon attirail et se retira. Puis il me fit dire que, dans peu de jours, je serais envoyé à la cour de Cochinchine et remis à la discrétion du roi.

Lorsque le gouverneur se fut éloigné, ma cage fut entourée d’une foule d’enfants et des satellites des mandarins de la place. Je me composai de mon mieux, et, refusant de répondre aux questions qui m’étaient adressées de toutes parts, je ne prononçai que ces mots :

— Je n’ai pas peur.

Ces paroles furent répétées de bouche en bouche.

— Non, n’ayez pas peur, me disaient-ils. Nous ne voulons vous faire aucun mal ; c’est la curiosité qui nous attire auprès de vous, nous n’avions jamais vu d’Européen.

Dans toutes les visites que je reçois, une des questions que me font les curieux est de me demander si j’ai une femme et des enfants ; je leur réponds bien vite que non, et je leur explique la cause et l’utilité de cette privation, ce qui ne laisse pas d’être bien compris de mes auditeurs.

Il en profite pour leur parler de Jésus-Christ et de sa doctrine, puis il chante un cantique à la Sainte Vierge.

Supplices divers — Adieux à sa famille

La grossière cage de bambous n’était que provisoire. Une seconde, plus élégante, mais plus douloureuse pour le martyr, lui fut offerte dans la capitale de la province.

Cette cage carrée, haute de cinq pieds sur quatre pieds de large, n’était ni assez élevée pour lui permettre de se tenir debout ni assez longue pour qu’il put s’y étendre. Elle faisait endurer au prisonnier de rudes souffrances.

Depuis huit jours que je suis en cage, écrit-il, je suis déjà bien fatigué d’être toujours couché ou assis dans une si étroite circonférence ; la nuit surtout, je suis rompu par la dureté du bois, mais il faut bien souffrir, sans autre perspective qu’une augmentation de douleurs de jour en jour : telle est la volonté de Dieu. Fiat !

Quant à mes occupations, je dis mon office, je médite et m’abandonne à la volonté de Dieu ; je le prie de me pardonner mes péchés, de me donner la force de souffrir patiemment ; je lui demande surtout de confesser son saint Nom devant les infidèles.

Le missionnaire ne se faisait pas illusion sur le sort qui l’attendait. On le voit dans une admirable lettre à ses parents :

Lorsque vous recevrez cette lettre, mon cher père et ma chère mère, ne vous affligez pas de ma mort : en consentant à mon départ, vous avez déjà fait la plus grande partie du sacrifice. Lorsque vous avez lu les relations des maux qui désolent ce malheureux pays, inquiets sur mon sort, ne vous a‑t-il pas fallu le renouveler ? Bientôt, en recevant ces derniers adieux de votre fils, vous aurez à l’achever ; mais déjà, j’en ai la conviction, je serai délivré des misères de cette vie et admis dans la gloire céleste. Oh ! comme je penserai à vous ! comme je supplierai le Seigneur de vous donner part à la récompense, puisque vous en avez une si grande au sacrifice ! Vous êtes trop chrétiens pour ne pas comprendre ce langage. Je m’abstiens donc de toute réflexion. Adieu, mon très cher père et ma très chère mère, adieu ; déjà, dans les fers, j’offre mes souffrances pour vous. Je ne vous oublie pas non plus, ô mes sœurs ; si, sur la terre, chaque jour je vous ai recommandées à Marie, que ne pourrai-je point près d’elle, si j’obtiens la palme du martyre !

Cependant, le roi, averti par les mandarins de la capture faite par les soldats, retardait sa réponse. Quinze jours après, il fit savoir qu’il s’en remettait à l’arbitrage des mandarins.

Les interrogatoires commencèrent alors ; les instances succédèrent aux instances pour contraindre le martyr à apostasier. Devant leur inutilité, on le frappa cruellement.

Quelque douloureuse qu’ait été cette question, écrit-il encore, la plus vive souffrance était celle que me causaient mes bras, liés vers les poignets et engourdis de plus par la cangue sur laquelle ils étaient tendus. Enfin, on m’a traîné dans ma cage, et, en arrivant à ma prison, j’ai chanté le Salve Regina. Dites à mon servant, Kim, que je n’ai pas jeté un seul cri, ni poussé même de soupir jusqu’à la fin, lorsque mes bras me faisaient souffrir outre mesure ; je m’attendais à de nouveaux tourments le lendemain, selon les promesses que l’on m’avait faites ; Jésus m’a épargné ce calice d’amertume.

Dans l’un des interrogatoires suivants, on voulut le contraindre à fouler aux pieds la croix. Voici comment le missionnaire s’en explique, dans une lettre à l’un de ses confrères :

Avant de me frapper, on a voulu me faire fouler la croix, mais je me suis prosterné de mon long, le visage sur la croix, puis je l’ai relevée, portée à ma bouche, d’où on me l’a arrachée. (On m’épargne si peu qu’on a usé trois verges la première fois sur mon corps. Les 65 coups que j’ai reçus cette fois-ci avec une verge neuve n’ont pas été moins douloureux. Après la question, rentré dans la cage, on m’a fait sortir le pied ; croyant que c’était pour le pincer avec des tenailles, je l’ai allongé en l’offrant à Jésus-Christ ; mais, quand on l’a tenu, on a fait paraître la croix que l’on a appliquée dessous ; un instant après, on me l’a ôtée, me demandant si j’y consentais :

— Oh ! non, ai-je répliqué.

Voilà le fait important à vous dire, de peur qu’on ne le dénature.

Le roi Ming-Mang, surnommé le Néron annamite, apprenant qu’il ne pourrait vaincre la constance de l’Européen, le condamna à avoir tous les membres coupés.

Le Bienheureux se prépara courageusement au sacrifice et écrivit en même temps à sa famille une dernière et touchante lettre que l’on peut appeler le « testament du martyr » :

En cage, le 18 août 1837.

Mon cher Père et ma chère Mère,

Mon sang a déjà coulé dans les tourments et doit encore couler deux ou trois fois avant que j’aie les quatre membres et la tête coupés. La peine que vous ressentirez en apprenant ces détails m’a déjà fait verser des larmes ; mais aussi, la pensée que je serai près de Dieu à intercéder pour vous quand vous lirez cette lettre m’a consolé, et pour moi et pour vous. Ne plaignez pas le jour de ma mort, il sera le plus heureux de ma vie, puisqu’il mettra fin à mes souffrances et sera le commencement de mon bonheur. Mes tourments mêmes ne sont pas absolument cruels ; on ne me frappera pour la seconde fois que quand je serai guéri de mes premières blessures. Je ne serai point pincé ni tiraillé comme M. Marchand, et, en supposant qu’on me coupe les quatre membres, quatre hommes le feront en même temps et un cinquième coupera la tête ; ainsi je n’aurai pas beaucoup à souffrir. Consolez-vous donc ; dans peu tout sera terminé, et je serai à vous attendre dans le ciel.

J.-C. Cornay.

Le martyre

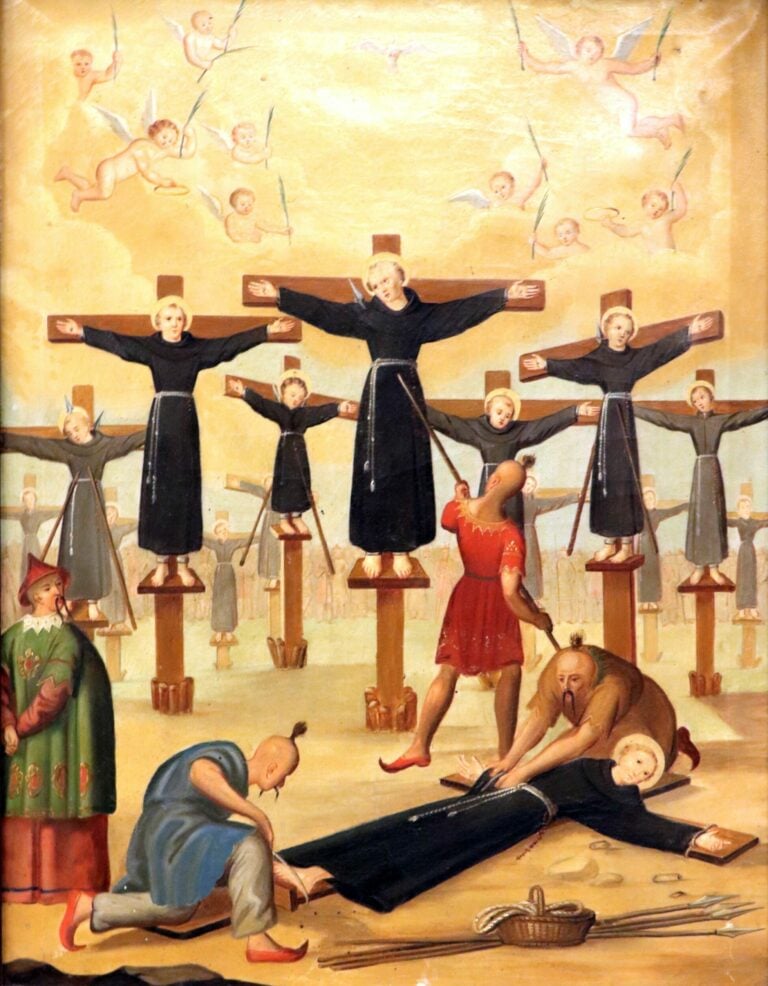

Le 20 septembre 1837, mercredi des Quatre-Temps, eut lieu l’exécution, avec cet appareil solennel et sinistre qui caractérise les actes de ce genre en Extrême-Orient.

Trois cents soldais forment le cortège, et autour de la cage du martyr se rangent les bourreaux, le sabre et la hache à la main. Devant la cage un satellite porte une planche où se lit la sentence. Un général ferme la marche. Le P. Thé, un prêtre annamite, est au milieu de la foule, et, sur un signe convenu, donne au martyr une dernière absolution.

Après vingt minutes de marche, le convoi s’arrête dans un champ ; le condamné est retiré de sa cage. On le fait asseoir pour lui ôter ses chaînes. Pendant que les soldats s’empressent à cette opération, les bourreaux enfoncent en terre quatre piquets destinés à fixer les membres de la victime. Sur un signe du mandarin, M. Cornay se dépouille lui-même de ses vêtements et s’étend, la face contre terre, sur le lapis de son autel, qu’on lui avait toujours laissé dans sa cage. A peine est-il ainsi couché que les bourreaux lui attachent les pieds écartés, puis les mains aux poteaux, tandis que la tête est étroitement maintenue entre deux autres pieux.

Ces préparatifs n’avaient pas duré moins de vingt minutes. Le missionnaire était condamné à avoir toutes les articulations coupées et la tête, devait être tranchée la dernière, mais le mandarin dérogea à l’ordre royal et commanda de commencer par la décapitation.

Au signal donné par le général, un coup de cymbale retentit, et le principal bourreau, levant son sabre, le laisse retomber. La tête du martyr est tranchée d’un seul coup. Le bourreau la saisit par une oreille, la rejette à quelques pas, et, portant son sabre à ses lèvres, il en lèche tranquillement le sang. Il coupe ensuite, le bras gauche et laisse à ses subalternes le soin de trancher les autres membres.

Sitôt que les bras et les jambes ont été ainsi détachés, le tronc, conformément à la sentence, est coupé en quatre : les bourreaux en arrachent le foie, le dépècent et le mangent. C’était pour les indigènes un horrible, mais suprême témoignage de leur admiration pour ceux qu’ils considéraient comme des héros :

— En mangeant leur foie, disaient-ils, nous deviendrons courageux comme eux.

L’exécution terminée, les chrétiens s’approchèrent et rassemblèrent ces restes sanglants, imbibèrent de sang tout ce qui se trouva sous la main, les habits du martyr, des mouchoirs, du papier. Les païens eux-mêmes, surmontant leur horreur profonde pour tes cadavres des suppliciés, vinrent recueillir quelques gouttes de ce sang précieux, allé, disaient-ils, de « faire de ces reliques rares des espèces de charmes contre le diable ». Sur le soir, un catéchiste apporta un cercueil : on y déposa les membres, réunis à l’aide de bandes de toile, et on les enterra au lieu même du supplice.

Quant à la tête, elle, devait être, d’après la sentence, exposée pendant trois jours, puis jetée dans le fleuve. Elle fut d’abord emportée par un enfant qui, en passant devant les boutiques, s’arrêtait pour la montrer. Les chrétiens obtinrent qu’elle fût enveloppée de toile et placée dans une corbeille. Au bout des trois jours, ils parvinrent à la soustraire, aux païens, et I’emportèrent à Chieu-ung, chrétienté voisine, de Bau-Nô, où un confrère de M. Cornay la mit dans un coffre précieux, placé dans la paillotte qui servait de chapelle au couvent.

L’année suivante, au mois de juillet, ces mêmes chrétiens réussirent à enlever, de nuit, le corps lui-même et le transportèrent aussi à Chieu-ung. C’est là qu’il repose, dans la petite église en brique élevée en 1901 en l’honneur du martyr.

On conserve, au Séminaire des Missions étrangères, un curieux tableau peint par un témoin annamite et qui représenté fidèlement la scène de l’exécution ; puis, entre autres reliques, le tapis sur lequel le martyr fut décapité et coupé en morceaux. On a peine à retenir une impression d’horreur à la vue des larges taches de sang que le temps a rendues presque noires, des entailles faites par la hache des bourreaux dépeçant les membres de la victime. Mais la pensée se reporte bientôt vers le ciel, et lorsqu’on y considère le « poids immense de gloire » dont Dieu récompense ses martyrs, on éprouve le besoin de rendre grâces et de redire ce mot de l’Evangile : « Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, parce que le royaume des cieux est à eux ! »

Le 27 mai 1900, Jean-Charles Cornay a été béatifié par Léon XIII, en même temps que 76 autres martyrs missionnaires de cette époque.

C. OCTAVIEN

Source : Un Saint pour chaque jour du mois, Maison de la Bonne Presse, 1932.