La Vie des Saints est une source intarissable de prodiges. Mais, parmi ces faits extraordinaires, en est-il beaucoup de plus remarquables que la conversion de saint Bavon ? Hautain et violent, de mœurs déréglées, il parvient en trois ans à une telle sainteté que l’Église l’honore maintenant sur ses autels. Pour convertir ce grand de la terre et faire de lui un illustre pénitent, Dieu prendra comme instrument de sa grâce l’exemple d’une épouse et d’une enfant vertueuses.

Nobles origines de saint Bavon.

Tous les hagiographes s’accordent pour reconnaître que Bavon était d’une illustre lignée, mais ils ne s’entendent point sur l’époque de sa naissance. Certains la placent en 678, d’autres plus près de la fin du VIe siècle. Toutefois, il naquit plus probablement au début du VIIe siècle, vers l’an 606. Son père, Agilulphe, qu’on appelle aussi Agilolphe ou Eilolphe, et sa mère, sainte Adeltrude, étaient de race noble et apparentés aux plus grandes familles de ce temps, spécialement à celle des Landen : en effet, sainte Gertrude de Nivelle, fille du bienheureux Pépin de Landen et de sainte Itta, était la cousine de Bavon.

Agilulphe était duc d’Hasbanie ou d’Hesbaye. Cette province, disparue aujourd’hui, faisait partie de l’ancienne principauté de Liège ; elle s’étendait sur la rive gauche de la Meuse, depuis Liège jusque Huy, et renfermait, outre Liège, Saint-Trond, Tongres, Héristal, Landen, Huy. Ce pays, le berceau des Carlovingiens, était alors divisé en quatre comtés sur lesquels régnait le duc d’Hesbaye.

L’histoire nous fait connaître deux enfants d’Agilulphe, auxquels furent donnés au baptême les noms d’Adilie et d’Allowyn. Le dernier reçut en outre un surnom, diminutif d’affection : Babo ou Bavo, devenu, par son passage dans la langue latine, Bavon ; le mot anglais baby est une survivance de ce diminutif qui, avec des formes diverses, existe en beaucoup d’autres langues d’Orient et d’Occident. A la mort de ses parents, qu’il perdit très tôt, Bavon se vit à la tête d’une grande fortune. Le pouvoir qui tombait sur ses épaules et les honneurs dont il était l’objet eurent vite grisé le jeune duc d’Hesbaye, dont le tempérament violent ne connut plus de mesure. II se signala tristement par tous les excès dans lesquels une ardente nature, viciée dans sa direction, peut emporter un jeune homme qui n’a d’autres règles que sa volonté et ses caprices.

Le chemin de Damas.

Il restait cependant à Bavon un fond d’honnêteté qui lui faisait respecter et apprécier la vertu. C’est ainsi qu’il demanda et obtint du comte Odilon la main de sa fille, une chrétienne pieuse et douce (vers 624). Cette union devait être un grand bienfait de Dieu pour le terrible seigneur, qui, par ses exactions tyranniques, ses débauches et ses violences, faisait la terreur de ses vassaux. Sa jeune femme n’eut d’abord aucune influence sur lui, mais la grâce fit peu à peu son œuvre dans cette âme qui était plus inculte et barbare que foncièrement méchante. Une petite fille naquit bientôt qui, élevée par sa mère sous le regard de Dieu, deviendra sainte Aglétrude dont l’Église célèbre la mémoire le 19 mars. La faible enfant unit ses prières à celles de sa mère, et ces supplications rejaillirent en faveurs divines sur l’âme de Bavon. Son caractère s’adoucit ; les pauvres trouvèrent accueil auprès de lui ; il se montra plus juste et plus équitable. Quoiqu’il fût encore jeune, le monde lui déplut, il délaissa les tournois, les chasses et les jeux, et ses riches domaines perdirent de leur prix à ses yeux. La lumière se faisait lentement dans son esprit.

Mais Dieu, le Maître de nos destinées, précipita sa conversion en rappelant à lui l’épouse de Bavon. La douleur de celui-ci fut immense. Ses larmes, ses sanglots, les clameurs qu’il poussait dans sa tristesse, brisaient les cœurs les plus durs, et toute l’impétuosité de sa nature se retrouve bien ici. Cette épreuve fut pour le duc son « chemin de Damas ». Et, de même que Saul aveugle alla se montrer aux prêtres, de même Bavon se rendit auprès de saint Amand, évêque de Maëstricht.

Les conseils de saint Amand.

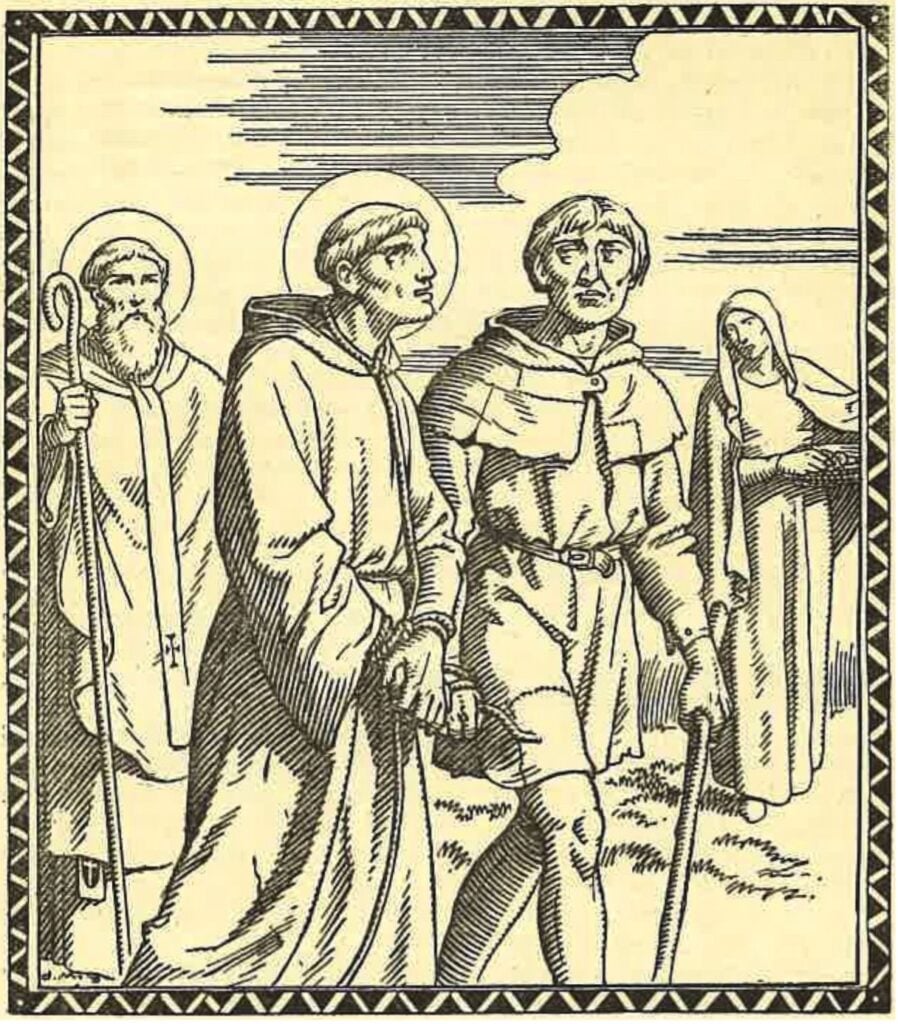

L’inspiration divine qui guidait le seigneur vers le saint missionnaire lui disait qu’il trouverait auprès de l’homme de Dieu lumière et consolation. La rencontre eut lieu au monastère de Gand ; cette ville était alors de moyenne importance, mais sa situation au confluent de l’Escaut et de la Lys devait en faire un grand port fluvial. Bavon se jeta aux pieds de l’évêque et fit l’aveu de ses fautes. « Saint pontife, s’écria-t-il, pour le Salut de mon âme, donnez- moi de sages conseils. Je veux les suivre ; je veux corriger ma vie tout entière et la purifier. Je m’abandonne à vous ; ayez pitié de moi, sauvez-moi. » Saint Amand releva cet enfant prodigue et le serra dans ses bras. Il commença par le consoler de la mort de son épouse en l’assurant que du haut du ciel elle veillait sur lui et qu’elle l’attendait dans la cité bienheureuse.

Puis, revenant à la confession de Bavon, il montra le dégoût que l’âme chrétienne doit avoir pour le péché. Cependant, de peur de diminuer le repentir du pénitent, il se garda bien d’amoindrir à ses yeux l’importance des fautes commises, et lui parla longuement de la miséricordieuse bonté de Dieu.

Bavon écoutait avidement les paroles du saint évêque ; elles tombaient sur son cœur comme une rosée douce et féconde, promesse de fruits abondants. En ce moment, tous les souvenirs de sa vie passée se représentaient à sa mémoire ; il songeait aux vertus de sa femme qu’il reverrait dans le séjour de bonheur promis au repentir comme à l’innocence ; il se rappelait les douces caresses et les prières de la petite Agléfrude, image vivante de sa mère. Puis, reportant de nouveau sa pensée sur les fautes de sa jeunesse, il donna libre cours à ses larmes. Mais saint Amand s’efforçait d’adoucir sa peine en lui répétant que le Seigneur est bon, plein de miséricorde et qu’il ne veut point la mort du pécheur,

Bavon goûtait enfin les douceurs de la paix dans une conscience purifiée. Après avoir passé plusieurs jours dans la compagnie de l’évêque, il retourna vers son château. Et cet homme, qu’on avait surnommé « le terrible leude de L’Heshaye », dont les serviteurs n’approchaient qu’en tremblant, se mit à distribuer ses biens aux pauvres, aux infirmes et aux malheureux. Sa douceur, sa bonté, l’humilité de ses sentiments, la sagesse de sa conduite, édifiaient tous ceux qui le rencontraient, et chacun répétait en bénissant Dieu que la grâce avait touché Bavon et qu’il était devenu un homme nouveau.

Saint Bavon entré dans les Ordres.

Mais le nouveau converti, aspirant encore à une plus haute perfection, résolut de quitter le monde. Il mit ordre à ses affaires matérielles en s’inspirant du conseil de Jésus au jeune homme de l’Évangile : « Si tu veux être parfait, quitte ce que tu as, donnes-en le prix aux pauvres et suis-moi. » Les églises et les monastères reçurent leur part de son patrimoine. En particulier, le monastère Saint-Pierre, fondé à Gand par saint Amand vers 631 et qui avait été le théâtre de la conversion du duc, reçut de telles largesses que Bavon en a été quelquefois appelé le fondateur.

L’illustre pénitent confia sa fille Aglétrude, alors âgée d’une vingtaine d’années, à sainte Adilie et s’en fut vers Gand. Il demanda à saint Amand la permission d’entrer dans les Ordres. L’évêque entendit avec une grande joie une telle prière, mais, aussi prudent dans la conduite des âmes que zélé pour le service de Dieu, il ne voulut point le laisser s’engager à la légère. Aussi rappela-t-il au duc d’Hesbaye qu’il était libre de rester dans le monde pour y mener une vie chrétienne, mais qu’une fois admis dans la milice cléricale ou monastique, il ne pourrait plus rompre cet engagement malgré les tentations dont le démon ne manquerait pas de l’assaillir. Rien ne put ébranler la résolution du noble leude : Dieu aidant, il serait victorieux.

Alors, saint Amand, les mains levées vers le ciel, rendit grâces au Seigneur pour toutes ses miséricordes ; puis il embrassa comme un fils bien-aimé cet homme si généreux dans le sacrifice et le conduisit dans l’église du couvent de Saint-Pierre. Là, prosterné devant l’autel, le pénitent, en présence des religieux réunis, déposa tout ce qui lui restait de ses insignes et reçut avec des larmes de joie l’humble tonsure des clercs. Dès ce moment, il se soumit à la discipline religieuse de Florbert ou Floribert, disciple de saint Amand (vers 650–651).

L’humilité du nouveau converti.

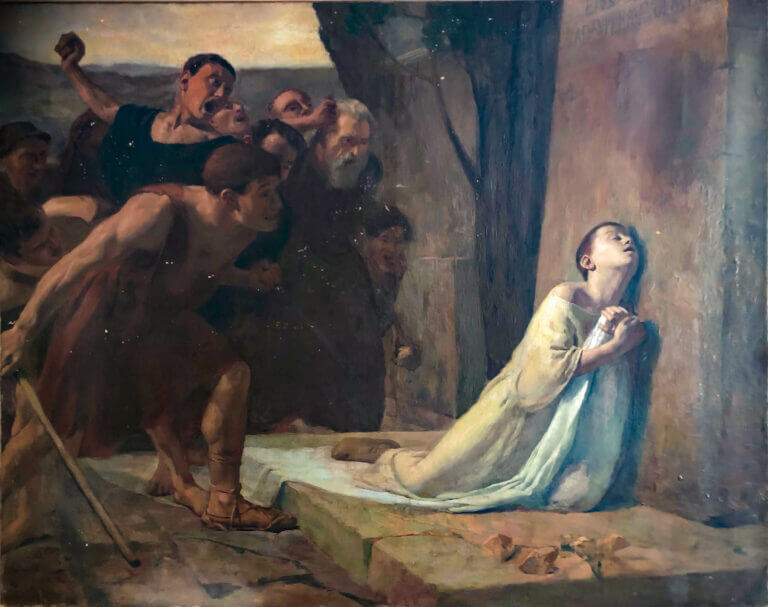

Un fait nous aidera à mesurer le changement profond qui était survenu dans le caractère de l’ancien seigneur. Il avait obtenu de saint Armand l’autorisation de l’accompagner dans quelques-unes de ses prédications, afin de s’instruire en sa compagnie et d’expier par toutes sortes de fatigues et de privations les iniquités de sa vie passée. Or, un jour, il rencontra un de ses anciens serviteurs qu’il avait, quelques années auparavant, maltraité, frappé et fait mettre en prison. S’approchant de cet homme, il se jette à ses pieds et s’écrie : « Je t’en conjure, oublie le mal que je t’ai fait et traite-moi comme je t’ai traité moi-même. Frappe mon corps de verges, coupe-moi les cheveux comme à un voleur, et conduis-moi en prison, les pieds et les poings liés. »

L’ancien serviteur, surpris et confus, refuse d’exécuter cet ordre. Il n’ose porter la main sur son ancien maître qui porte aujourd’hui toutes les marques d’un pénitent public. Mais Bavon le presse d’obéir et insiste tellement que le valet y consent enfin. Il lui lie les mains, lui coupe les cheveux, lui met des entraves aux pieds et le conduit en cet état dans une prison. Bavon bénissait Dieu de cette humiliation qui lui était infligée par un de ceux qu’il avait autrefois outragés et scandalisés. Il passa quelques jours dans ce cachot puis retourna dans son monastère.

Saint Bavon ermite.

L’humble pénitent se livrait à d’effrayantes macérations. Couché sur la dure et le corps couvert d’un cilice, il ne prenait pour nourriture qu’un peu de pain d’orge trempé dans l’eau, et pleurait toujours ses fautes passées. Son désir de mortification le poussa même à demander à ses supérieurs l’autorisation de se faire ermite. Cette permission lui fut accordée, et Bavon se rendit dans un bois appelé Beila – aujourd’hui Beilebosch ou Bellen-bosch – à un mille à peu près de Turnhout, ville de Belgique située dans la province d’Anvers.

Ayant trouvé là un hêtre creux de six pieds de large où une personne pouvait se tenir relativement à l’aise, il vit dans cette rencontre un témoignage de la bonté de Dieu, et il s’établit à l’intérieur de cet arbre avec autant de joie que si ce pauvre asile avait renfermé tous les trésors ; ce hêtre, qui malgré son grand âge gardait encore un feuillage abondant, devait être pendant des siècles le but d’un pèlerinage célèbre. Mais, au bout de quelques jours, la retraite de Bavon fut découverte, et beaucoup de gens se présentèrent, sollicitant les conseils du nouvel ermite.

Celui-ci qui avait désiré se retirer du monde, voyait donc le monde revenir vers lui. Aussi résolut-il de disparaître de nouveau. Il s’enfuit, de nuit, dans la direction de Gand et arriva dans une forêt extrêmement épaisse et marécageuse appelée Medmedung ; en ce lieu distant de Gand de huit kilomètres, s’élèverait par la suite un village appelé Mendouck, dont l’église serait dédiée à saint Bavon. L’ancien seigneur éclaircit un fourré en coupant ronces et épines, et se bâtit là une pauvre cellule faite de branchages, de cailloux et de boue. Il y demeura quelques mois en conversation intime avec Dieu. Ses mortifications étaient très dures : pour tout vêtement, il possédait une saie (manteau de l’époque) et un cilice qui n’empêchaient pas les morsures du froid mais couvraient sa nudité et domptaient sa chair. Sa nourriture se composait de racines et de fruits sauvages, et il étanchait sa soif au ruisseau voisin.

Il fut découvert encore une fois, et les foules se pressèrent pour l’écouter et le voir. Ce concours prodigieux lui fit croire que sa solitude le rendait singulier, le faisait remarquer parmi les clercs et les moines, et, de ce fait, pouvait lui être dangereuse. Il demanda à être de nouveau admis parmi les religieux que saint Amand avait rassemblés à Gand sous la conduite de l’Abbé Florbert.

Saint Bavon au monastère de Gand. — Miracle.

Bavon rentra avec allégresse dans cette maison de prière et de mortification ; sa joie était partagée par les religieux qui étaient heureux de recevoir parmi eux un homme que sa naissance, sa vie et ses vertus avaient rendu célèbre.

Tandis qu’on lui bâtissait une cellule, un charretier nommé Attinus, qui transportait des pierres et du bois pour cette construction, fut tout à coup environné de chiens qui aboyèrent contre lui. Furieux, il s’emporta jusqu’à insulter Bavon et à blasphémer. Quelques heures après, cet ouvrier tombait de son chariot. Il eut les, jambes brisées et mourut presque aussitôt. Lorsqu’on annonça cet accident à Bavon, il en conçut une profonde tristesse. Pendant trois heures il fit violence au ciel et ne cessa de prier qu’après avoir rappelé Attinus à la vie. Ce miracle eut un grand retentissement dans toute la contrée.

Cependant, l’ardent repenti voulait, dans son désir de réparation, expier ses fautes par une austérité toujours plus grande. A la fin il se creusa une caverne si petite qu’on ne pouvait s’y tenir ni debout ni assis. Le solitaire en fit encore diminuer l’espace libre par une énorme pierre qui devait lui servir d’oreiller. Cette pierre que deux hommes pouvaient à peine rouler, Bavon la porta seul dans ses bras jusqu’à son réduit.

Enfin, le jour fixé pour la réclusion arrive ; le clergé, les moines, revêtus comme aux jours de fête, s’avancent derrière saint Amand et l’Abbé Florbert. Une foule d’habitants de la contrée a tenu à faire cortège pour la dernière fois au duc Bavon. Arrivé à la petite cellule, l’évêque la bénit et l’encense au chant des hymnes et des cantiques, puis il embrasse avec émotion le reclus que tous ses frères en religion embrassent également. On ferme la porte et saint Amand y appose son sceau.

C’est là que vécut désormais le pécheur converti. Il s’infligea des privations inouïes : un peu d’eau, un peu de pain sans levain, faisaient toute sa nourriture : il n’en consommait que juste ce qu’il faut pour ne point mourir. Le cilice, des flagellations fréquentes, meurtrissaient sa chair. Aussi le démon, qui ne pouvait souffrir une telle vertu, essayait-il souvent de troubler cette retraite. Il secouait la cabane par des tempêtes épouvantables et faisait surgir de toutes parts des serpents et des bêtes féroces. Mais Bavon mettait sa confiance en Dieu et luttait à force de prières et de mortifications.

Un jour qu’après une lutte plus prolongée que de coutume il s’était endormi, un ange lui apparut sous la forme d’une colombe et remplit son âme de si douces consolations qu’il n’eut plus qu’un désir : s’en aller bientôt vers la patrie céleste. Bavon eut bien d’autres visions qui lui donnèrent la certitude du salut. En particulier, une croix lumineuse se forma une nuit au-dessus de sa tète.

Les derniers moments.

Ayant été averti miraculeusement de sa fin prochaine, le saint pénitent souhaita d’être assisté par un prêtre nommé Dourlin qui habitait à Turnhoul. Cette ville était fort éloignée et le serviteur qu’on y avait envoyé ne savait comment trouver la route. Un ange se fit son compagnon, le conduisit à l’endroit voulu, puis le ramena avec le prêtre.

Peu de temps après, une troupe d’esprits bienheureux descendit dans la cellule de Bavon pour emporter son âme au ciel. « Adieu, dit-il alors aux assistants ; adieu, sainte compagnie des serviteurs de Dieu ; Jésus-Christ lui-même m’assiste. Mon âme, sors de ta prison et va au-devant de ton Dieu. » A ces mots, il expira. C’était le 1er octobre, vers l’an 654. La douleur de ceux qui l’avaient connu et vénéré s’apaisa à la nouvelle que son âme bienheureuse était aussitôt apparue à sainte Gertrude sa cousine, la priant d’envoyer au monastère des linceuls pour la sépulture. Les funérailles eurent lieu au milieu d’un grand concours de peuple que le renom de sa sainteté avait attiré. Saint Amand, qui avait recueilli son dernier souffle, inhuma sa dépouille mortelle dans la chapelle même où il l’avait réconcilié avec Dieu.

Culte de saint Bavon.

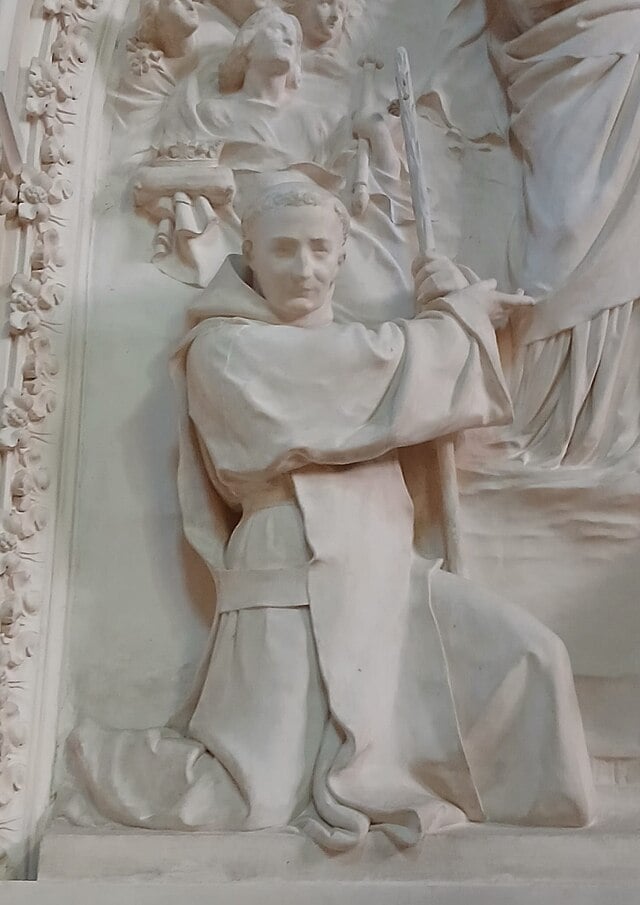

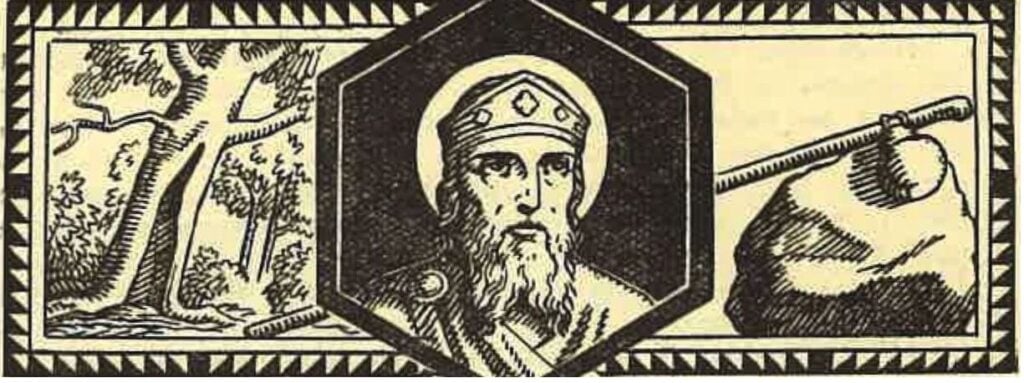

La dévotion envers saint Bavon fut très vite populaire. On vit bientôt s’élever une floraison de sanctuaires en son honneur, et les peintres qui les décorèrent représentèrent leur héros dans toutes les phases de sa vie. C’est ainsi qu’on le figure : 1° retiré dans le creux d’un arbre ; 2° portant comme marque de sa noblesse une armure ou un riche costume, avec une épée nue à la main, ou bien encore ayant sur le poing un faucon, car la chasse à l’oiseau était un privilège seigneurial ; 3° coiffé d’une toque panachée, vêtu d’un long manteau de prince, et portant un livre, symbole de ses méditations ; 4° guérissant l’homme qui avait eu les jambes brisées par un chariot ; 5° portant une église sur la main à cause de ses libéralités envers le monastère Saint-Pierre de Gand, qui prit plus tard son nom ; 6° avec le bourdon et le bâton de l’ermite ; 7° portant à sa cellule la grosse pierre dont nous avons parlé et qui fut conservée longtemps à Mendouck.

C’est à Gand surtout que saint Bavon est invoqué ; et dans cette ville, soixante gentilshommes voulurent imiter son exemple en se consacrant aux austérités de la pénitence. Ils y firent bâtir l’église de son nom, laquelle fut d’abord desservie par des chanoines puis par des religieux de saint Benoît. Le Pape Paul III sécularisa le monastère en 1537, à la prière de Charles-Quint. Ce prince, ayant fait construire une citadelle en cet endroit, transféra le Chapitre, trois ans après, dans l’église Saint-Jean, qui depuis ce temps-là possède les reliques et porte le nom de saint Bavon. Cette église devint cathédrale, lorsqu’en 1559 Paul IV érigea un évêché à Gand sur la demande que lui en fit le roi d’Espagne Philippe II Maintenant, le grand saint est le patron de la ville ; dans son temple, la piété des générations a entassé des trésors avec profusion.

Les reliques de saint Bavon, qui avaient été l’objet de diverses translations, notamment en 1566, en vue d’échapper à la fureur des hérétiques, furent transportées notamment à Laon où elles restèrent pendant un siècle ; avant les destructions des huguenots, une partie des précieux restes avait été donnée à une église de Hollande, probablement de Haarlem, ville qui l’invoque aussi comme son patron. En 1930, une magnifique église, dédiée au saint ermite, et dont la construction a exigé une période de trente-cinq ans, y a été consacrée.

En France, la paroisse de Sailly, du diocèse de Reims, se réclame aussi de saint Bavon, dont une magnifique statue, due au ciseau du sculpteur de Koninck, orne le maître-autel. C’est, à notre connaissance, la seule paroisse de France qui lui soit consacrée. Il est possible que cette dévotion y ait été apportée par Eugène-Albert d’Allamont, seigneur du pays, devenu évêque de Gand.

source : Bonne Presse, E. Leuridan