Saint François d’Assise avait voulu s’en aller dans les missions lointaines pour y annoncer l’Évangile aux peuples encore plongés dans les ténèbres et les ombres de la mort, avec l’espérance de sceller de son sang cette foi de Jésus-Christ qu’il prêchait avec tant de zèle.

Le Seigneur se contenta de sa bonne volonté, mais il n’en fut pas de même des premiers missionnaires qu’il envoya : le 16 janvier 1220, à Maroc même — aujourd’hui Marrakech, — cinq d’entre eux, saint Bérard, né à Calvi, et quatre compagnons, les saints Pierre dei Cattani, Othon de Stroncone, Adjut et Accurse gagnèrent la palme du martyre.

Une sainte émulation.

Leurs reliques, rapportées triomphalement en Portugal, suscitèrent de nombreuses vocations, et le bruit de leur victoire, la joie qu’en avait éprouvée saint François, éveillèrent dans le cœur de beaucoup la pensée de prendre la même voie pour arriver à une gloire semblable.

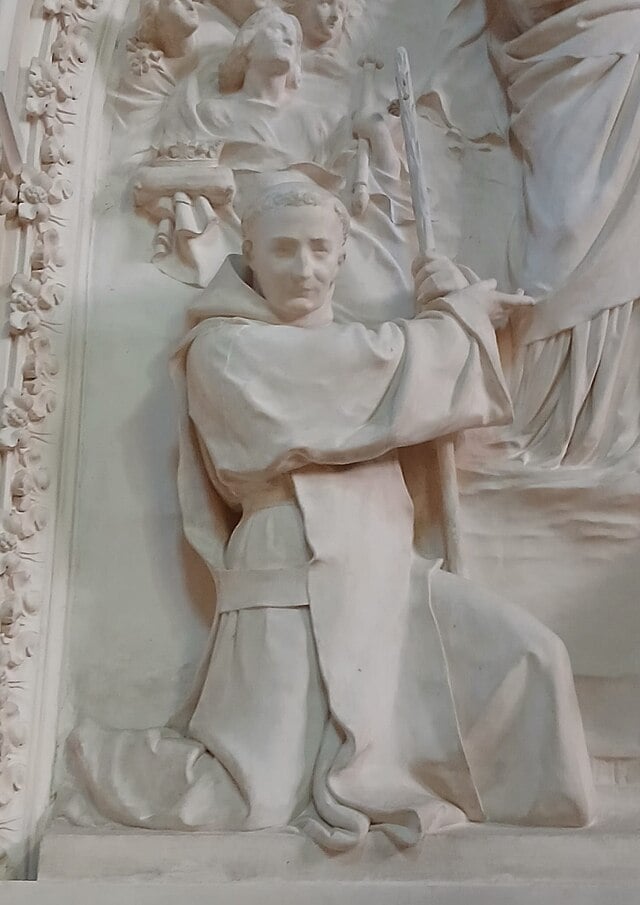

Parmi ceux-ci, l’histoire mentionne expressément un jeune Chanoine régulier du couvent de Sainte-Croix, Fernand de Bouillon, qui entrera chez les Frères Mineurs et y deviendra illustre sous le nom d’Antoine de Padoue. Comme saint François, lui aussi ne sera martyr que par le désir, mais Dieu réserva l’honneur insigne de verser leur sang pour lui à d’autres religieux de l’Ordre franciscain dont un groupe que l’Église honore comme saints : Daniel et six autres Frères Mineurs, nommés Ange, Samuel, Domne ou Domnule (le seul qui ne fût pas prêtre), Léon, Nicolas et Hugolin.

Daniel, le chef de cette glorieuse petite troupe, était né à Belvédère, dans la Calabre, et avait été admis dans l’Ordre naissant par le fondateur lui-même. Ministre de la province de Calabre, il vint se présenter avec ses compagnons au Frère Élie qui, du vivant même de saint François d’Assise, assurait le gouvernement général de l’Ordre, et sollicita la permission de se rendre chez les infidèles.

On ne connaît pas le lieu d’origine de la plupart d’entre eux, l’histoire dit simplement que Nicolas était originaire de Sasso-Ferralo, dans l’Omhrie, et Domnule de Montalcino, au diocèse de Lucques ; elle garde le silence sur la patrie des quatre autres. Tous ceux qui connaissent les origines de l’Ordre savent parfaitement que le Frère Élie ne partageait pas toutes les manières de voir du fondateur. Cependant, pour les missions lointaines, il était plein d’ardeur, de bonne volonté, et, s’il ne s’y rendit pas lui-même, du moins, accorda-t-il sans hésiter la demande qui lui était faite. En 1227 — les Bollandistes admettent plus volontiers la date de 1221 pour le court apostolat et le martyre des missionnaires — les sept religieux s’embarquèrent dans un port de la Toscane, à destination de l’Espagne ; ils pensaient, de là, gagner les plages de l’Afrique.

En pays infidèle.

Ils arrivèrent sans encombre à Tarragone, où ils furent obligés de se séparer. En effet, comme aucun bateau ne voulait les prendre à bord tous les sept, Daniel s’embarqua le premier avec trois compagnons et aborda à Ceuta. Huit jours après, les trois autres les avaient rejoints. C’était sur la fin de septembre. La première pensée des missionnaires était de marcher entièrement sur les traces de leurs aînés, saint Bérard et ses compagnons ; ils se proposaient donc d’aller à Maroc même, capitale et centre de l’empire de ce nom. Quelle considération précise les fit rester à Ceuta ? L’histoire ne le dit pas, mais ce fut là leur champ de bataille ; ce fut de là que leurs âmes s’envolèrent, triomphantes, vers la céleste patrie.

L’entrée de Ceuta était rigoureusement interdite aux chrétiens. Pendant quelques jours, en épiant le moment de forcer la consigne, les apôtres de Jésus-Christ restèrent dans un faubourg qu’habitaient un grand nombre d’Européens, spécialement des marchands, venus de Gênes, de Pise, de Marseille, etc. Bientôt, c’est-à-dire le 1er octobre, ils s’encouragent réciproquement et se décident à marcher. A l’exemple du divin Maître, le lendemain, ils se lavent les pieds l’un à l’autre ; ils purifient leurs âmes par une confession générale, reçoivent la sainte Eucharistie et passent en prière la journée entière et toute la nuit suivante. Le troisième jour, on les aurait pris pour des lions, dit un auteur ; ils semblaient ne respirer que feu et flammes ; ils ne pouvaient contenir l’ardeur qui les dévorait.

De bonne heure ils entrent dans la ville, la tête couverte de cendres, et ils commencent à dire à haute voix :

— Il n’y a de salut qu’en Jésus-Christ.

Captivité. La prédication continue.

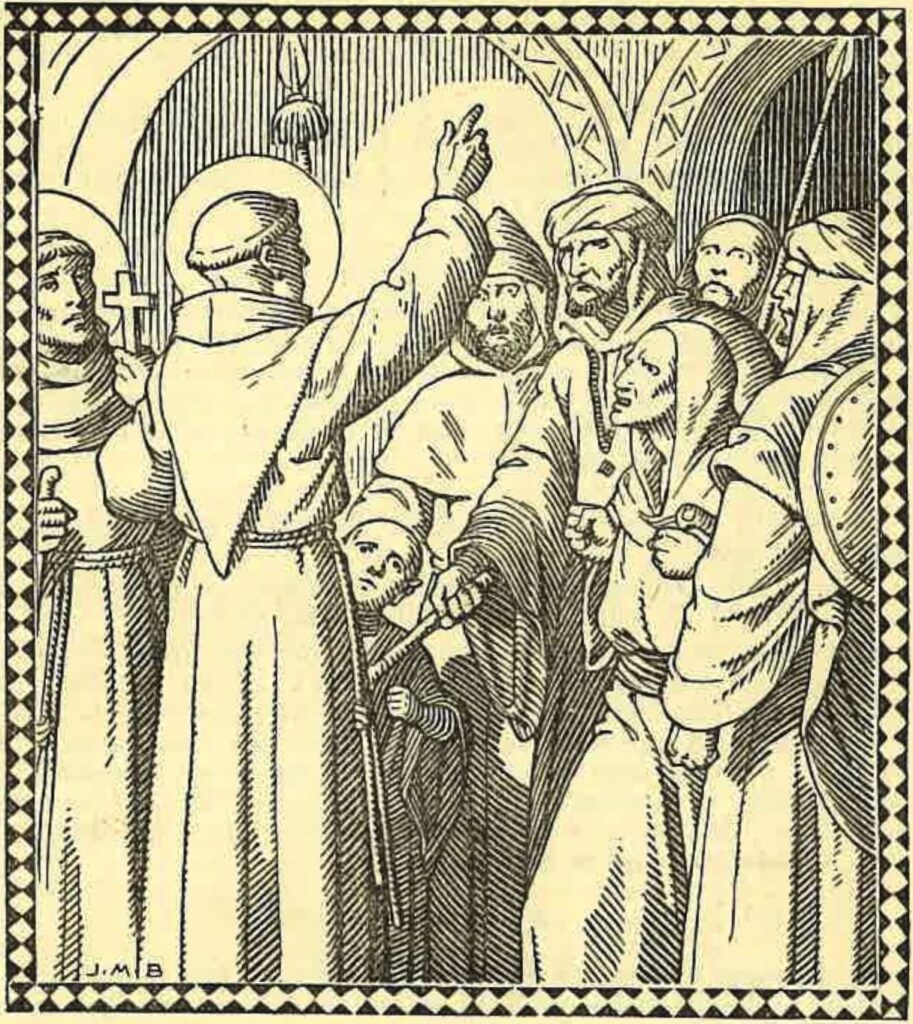

On le comprend, l’émoi fut grand dans la ville. Mais, le premier moment de surprise passé, les Maures saisissent les missionnaires, et non sans les accabler de coups et d’injures, ils les conduisent devant leur chef. Les Frères Mineurs ne demandaient pas mieux. Devant le gouverneur et tous les grands qui l’entourent, Daniel et ses compagnons annoncent avec plus de courage encore les vérités de la religion catholique, montrant du même coup combien Mahomet et ses enseignements sont dignes de mépris. Ils sont bientôt chargés de fers et jetés en prison. Mais « la parole de Dieu ne peut être retenue par des chaînes », disait saint Paul, prisonnier lui aussi. La patience avec laquelle les religieux supportent les mauvais traitements dont on les accable est une prédication éloquente pour leurs bourreaux ; en même temps les martyrs trouvent moyen d’écrire aux chrétiens de Ceuta. La lettre, que reproduit Wadding, le célèbre historiographe de l’Ordre franciscain, était adressée au prêtre Hugues, chargé des Génois, et à deux religieux, l’un Frère Prêcheur, et l’autre Frère Mineur, qui étaient arrivés depuis peu dans la ville.

Béni soit Dieu, Père de Notre-Seigneur Jésus-Christ, Père des miséricordes et Dieu de toute consolation. C’est lui qui nous console dans toute tribulation, lui qui prépara pour le patriarche Abraham la victime du sacrifice, alors que celui-ci quittait son pays, ne sachant où aller ; et pour ce motif « cela lui fut imputé à justice » et il fut appelé l’ami de Dieu. Ainsi donc, que celui qui est « sage devienne comme un insensé » (aux yeux des hommes), parce que « la sagesse de ce inonde est une folie aux yeux de Dieu ».

Sachez donc que si Notre-Seigneur Jésus-Christ a souffert pour nous, c’est lui aussi qui a dit : « Allez, prêchez l’Évangile à toute créature ; Allez et ne craignez pas ceux qui tuent les corps » ; et en outre : « Le serviteur ne saurait être de meilleure condition que son Maître : si les hommes me persécutent, ils vous persécuteront vous aussi. »

C’est lui qui nous a conduits dans ses sentiers pour sa gloire et pour le salut des infidèles, pour l’honneur des chrétiens, mais aussi pour la mort et la damnation des infidèles, parce que, l’Apôtre le dit : « Nous sommes la bonne odeur du Christ ; pour les uns, c’est une odeur de vie pour la vie ; pour les autres, une odeur de mort pour la mort. » Car (dit le Christ), « si je n’étais pas venu et que je ne leur eusse pas parlé, ils n’auraient pas de péché ; mais maintenant, ils n’ont point d’excuse de leur péché. »

Nous le louerons éternellement.

Nous avons donc prêché devant le roi lui-même le nom de Jésus, et nous lui avons déclaré qu’il n’y a pas de salut en dehors de ce nom, le lui prouvant par des raisons irréfutables, au moyen d’un interprète, en présence de ses docteurs. Au Roi immortel et invisible des siècles, le seul Dieu, soient donc rendus honneur et gloire dans les siècles des siècles. Amen. Adieu !

En présence du gouverneur.

Cependant, un certain Arbaldo, qui occupait auprès du gouverneur — celui auquel les martyrs donnent le nom de roi — une des premières places, voulut se rendre compte de ce que faisaient les prisonniers pendant les longues heures de leur captivité. Quelle ne fut pas sa surprise quand, ayant pris ses mesures pour les surveiller sans que ceux-ci pussent s’en apercevoir, il les vit débarrassés de leurs chaînes, le visage rayonnant d’une lumière éclatante, pendant qu’ils chantaient d’une voix mélodieuse les louanges du Seigneur ! Il rapporta à son maître ce qu’il avait vu et entendu. Aussitôt, les apôtres sont de nouveau introduits en présence du gouverneur. On serait tenté de croire que les sectateurs de l’Islam auraient été émus, aussi bien de la constance des martyrs que des miracles opérés en leur faveur, mais s’ils avaient des yeux, c’était pour ne point voir ; s’ils avaient des oreilles, c’était pour ne pas entendre. Et pourtant les missionnaires avaient des paroles éloquentes, des raisonnements capables de convaincre. En quelques mots, ils prouvaient la divinité de la religion de Jésus-Christ, montrant l’admirable transformation qu’elle avait produite dans les mœurs, rappelant les miracles par lesquels Dieu l’avait attestée en tous lieux et à toutes les époques.

— Au contraire, ajoutaient-ils hardiment, Mahomet et sa loi n’ont fait qu’avilir les âmes. Quand on les écoute, quand on se laisse conduire par ces honteuses maximes, on devient comme l’animal privé de raison ; on est pire même, puisque, après tout, la bête fait ce quelle peut et ce qu’elle doit, tandis que l’homme qui se laisse dominer par les sens ne fait ni ce qu’il pourrait ni ce qu’il devrait.

Les prisonniers sont séparés.

La colère des musulmans était grande en les entendant parler ainsi de leur prophète et de sa loi. Ils se continrent toutefois, méditant dans leurs cœurs de noirs projets. Dans la prison aussi bien que sur les places publiques ou en présence de la cour, le courage de ces étrangers était extraordinaire, leur constance au-dessus de tout éloge. Mais cela ne venait-il pas, en partie du moins, de ce qu’ils étaient toujours ensemble, s’excitant ainsi l’un l’autre à la persévérance ? Le gouverneur ordonne en conséquence qu’ils soient séparés et, successivement les fait comparaître en sa présence. De nouveau, auprès de chacun, il met en œuvre tout ce que peuvent inventer la malice et la haine, secondées par une puissance qui paraît au-dessus de tout. Peine perdue ! Autant les hérauts de l’Évangile étaient courageux lorsqu’ils marchaient comme une armée rangée en bataille, autant chacun, laissé à lui-même et, en quelque sorte, abandonné à ses propres forces, resta digne de sa grande mission, digne de son chef invisible, Jésus-Christ.

Les menaces n’ébranlent donc aucun d’entre eux, pas plus que l’appât des plaisirs ne semble leur faire impression. Daniel, comme il convenait au chef de la glorieuse phalange, se montre plus ferme, plus hardi que les autres.

- Fais-toi musulman, lui dit Arbaldo, fais-toi musulman, ou tu es mort !

- Plutôt perdre la vie corporelle, répond le religieux, que d’aller en enfer avec votre Mahomet.

Arbaldo le frappe d’un coup d’épée sur la tête.

- Pourquoi, lui dit un autre déjà avancé en âge, renoncer aux plaisirs, aux douceurs de la vie ? Avec notre religion on est si heureux !

- Infortuné vieillard, réplique Daniel, comment se peut-il que tu sois, à ton âge, si enfoncé dans le mal ? Ne sais-tu pas que Mahomet, ministre de Satan, brûle et brûlera éternellement avec les siens au fond des enfers ?

Chant de victoire.

Voyant que tous ses efforts n’aboutissaient à rien, le gouverneur prononça la sentence : les missionnaires auraient la tête tranchée. En attendant l’exécution, les intrépides prédicateurs sont ramenés dans leur prison ; mais quelle n’est pas leur joie à la pensée que bientôt leurs combats finiront, que la palme de la victoire sera bientôt dans leurs mains ! Ils attribuent ce bonheur à Daniel, leur supérieur. Tombant à ses genoux, ils couvrent de baisers et de larmes ses mains, ses pieds :

- Nous vous rendons grâce, ô Père ! Vous avez été pour nous un bon pasteur et un guide fidèle. Bénissez vos enfants.

Et Daniel, les pressant successivement sur son cœur, s’écria .

- Réjouissons-nous tous dans le Seigneur ! Ce jour est vraiment pour nous le plus beau, puisqu’il va nous faire passer de la mort à la vie éternelle, de la tristesse et des larmes au bonheur et à la gloire du triomphe ! Ici-bas, ce ne sont que ténèbres et ignorances ; là-haut, c’est la lumière, c’est la claire vision ! Le ciel s’ouvre pour nous ; les anges viennent à notre rencontre ; la couronne nous attend et elle ne se flétrira jamais !

L’exécution.

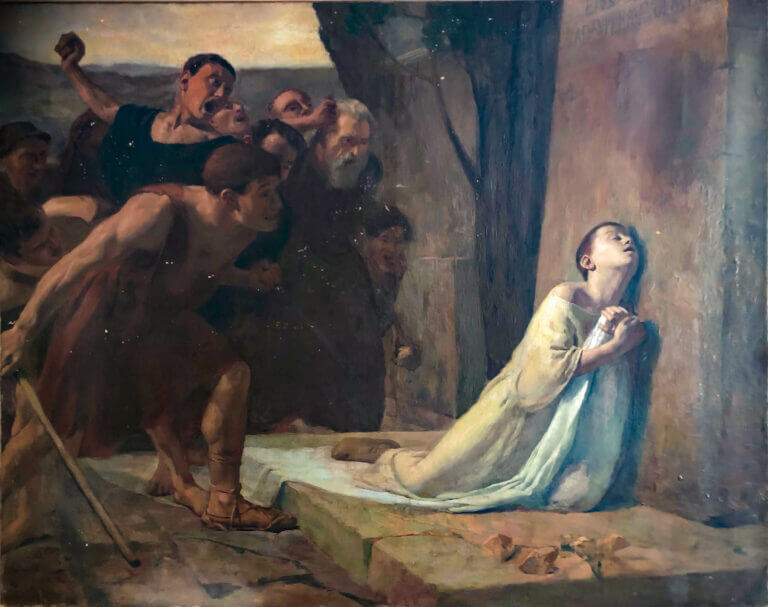

On dépouilla les martyrs de leurs vêtements, on leur lia les mains derrière le dos et on les conduisit au lieu de l’exécution ; ils étaient précédés d’un héraut qui publiait la cause de leur condamnation. Les serviteurs de Dieu s’avançaient joyeux et fiers, comme s’il s’était agi, pour eux, d’un festin auquel on les aurait conviés. Arrivés au lieu de l’exécution, ils se mettent à genoux et leurs tètes tombent successivement pendant que leurs lèvres murmurent une dernière prière et que leurs âmes s’envolent au ciel. C’était le 10 octobre.

Dans les Actes de ces glorieux martyrs transcrits par les Bollandistes, un témoin oculaire, peut-être le Frère Mariano de Gênes, rapporte que la populace se rua sur leurs restes précieux, brisant les tètes, mettant les corps en pièces en les traînant dans les rues de la ville : on aurait dit qu’ils voulaient se rassasier des opprobres dont ils les abreuvaient après la mort, de même qu’ils s’étaient déjà réjouis de leurs humiliations pendant leur vie et au moment de leur supplice.

Les reliques des sept martyrs.

Cependant, par une sorte de miracle, les chrétiens parvinrent à recueillir ces restes informes, et ils les cachèrent dans un magasin, au faubourg dont il a été parlé. Mais Dieu ne voulait pas les laisser ainsi dans l’ombre : des miracles nombreux éclatèrent, prouvant à tous la gloire dont les hérauts de l’Évangile jouissaient au ciel. Quelques années après, ces précieuses reliques auraient été transportées dans l’église de Sainte-Marie, près de Marrakech, construite vers 1220. Mais cette première translation n’est pas certaine, et il est impossible de préciser en quelle année les restes des sept martyrs quittèrent Ceuta. En tous cas, soit en cette ville, soit en l’église Sainte-Marie, des faits merveilleux vinrent proclamer leur crédit auprès de Dieu ; en particulier, pendant la nuit, une grande lumière, dont les Maures eux-mêmes étaient témoins, brillait souvent sur leur tombeau.

Il est rapporté que, plus tard, le fils d’un roi du Portugal, peut- être Denis, fils d’Alphonse III, les ayant obtenues de l’empereur du Maroc, les fit transporter en Espagne, et là encore, pour la gloire de Dieu et l’honneur de ses martyrs, ces reliques opérèrent des miracles innombrables.

Leur culte.

Devant ces merveilles, le peuple commença à célébrer la fête des martyrs, à la date du 8 octobre. Cet élan détermina les Frères Mineurs de l’Observance à solliciter du Souverain Pontife la permission de faire de même. Le 22 janvier 1516, par des Lettres datées de Florence, le Pape Léon X autorisait L’Ordre franciscain à honorer les sept martyrs en attendant la canonisation solennelle ; aussi leurs noms figurent-ils en tête du Bréviaire romain édité à Venise en 1522 ; mais la date choisie est le 13 octobre, et non plus le 10, jour anniversaire de leur mort. Les Bollandistes, en publiant le texte de ce document, font remarquer qu’il ne donne aux martyrs que le titre de Bienheureux ; Benoît XIV parle de même dans son traité de la Béatification des serviteurs de Dieu ; cependant leur office devait être étendu à l’Église universelle, et dans le texte de l’oraison Daniel et ses compagnons sont appelés « Saints », ainsi que le signalent les rédacteurs des Acta Sanctorum. L’Ordre franciscain célébra d’abord leur fête le 10 octobre, mais cette date correspondant à l’un des jours de l’Octave de la fête du Patriarche d’Assise, il obtint de Léon X la permission d’adopter la date du i3.

En 1580, le vénérable François de Gonzague, Ministre général des Frères Mineurs de l’Observance, ayant divisé en deux provinces la Province franciscaine de Calabre, plaça l’une d’elles sous le patronage des sept martyrs en donnant à celle-ci le nom de Province des Sept-Frères.

Généreuse émulation.

Les chroniques de l’Ordre franciscain, à peu près à cette même époque, mentionnent que beaucoup d’autres Frères Mineurs reçurent la couronne du martyre dans ces contrées, les musulmans ne pouvant supporter les nombreuses conversions que leur zèle et leurs prédications opéraient. Plusieurs comprirent que Dieu ne les voulait pas sur ce champ de bataille et revinrent en Europe, pendant que leurs compagnons y trouvaient une mort glorieuse ou y travaillaient pendant de longues années.

source : Bonne Presse, Guy Duval et Fr. Br.