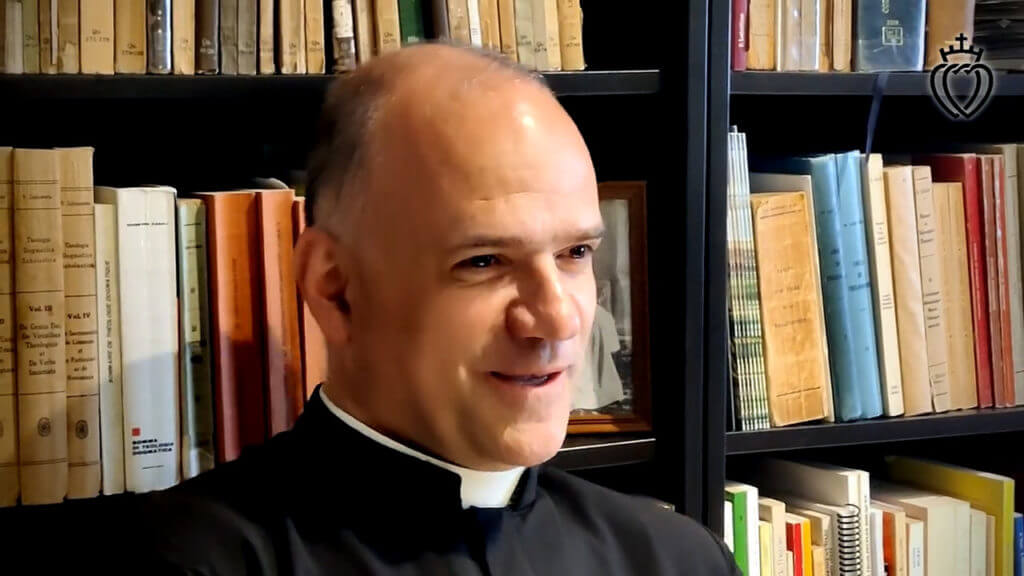

Entretien avec le Supérieur général de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X. Propos recueillis à Menzingen par FSSPX.Actualités le 5 mai 2023, fête de saint Pie V.

On prône une Eglise sans doctrine, sans dogme, sans foi, dans laquelle on n’a dès lors plus besoin d’une autorité qui enseigne quoi que ce soit. Tout est dissout dans un esprit d’amour et de service, sans trop savoir à quoi cela correspond et où cela doit mener.

FSSPX.Actualités : Monsieur le Supérieur général, le pape François a récemment célébré les dix ans de son pontificat. Quel est, d’après vous, le point marquant qui ressort particulièrement de ces dernières années ?

Don Davide Pagliarani : Après les deux idées centrales et inspiratrices que furent la miséricorde, comprise comme « amnistie universelle », et la nouvelle morale fondée sur le respect de la Terre considérée comme « Maison commune du genre humain », il est indéniable que ces dernières années ont été caractérisées par l’idée de la synodalité. Il ne s’agit pas d’une idée absolument nouvelle[1], mais le pape François en a fait l’axe prioritaire de son pontificat.

C’est une idée tellement omniprésente qu’on a fini par s’en désintéresser parfois, alors qu’elle représente la quintessence d’un modernisme abouti et mûr. D’un point de vue ecclésiologique, la révolution synodale est censée marquer et transformer profondément l’Eglise dans sa structure hiérarchique, son fonctionnement et, surtout, dans l’enseignement de la foi.

Quelles sont les raisons pour lesquelles on a fini par se lasser de la synodalité ?

On a peut-être trop perçu cette question comme un problème allemand ou, toutes proportions gardées, un problème belge, et on a perdu de vue sa dimension plus universelle. Certainement, les Allemands jouent un rôle particulier dans le processus synodal, mais le problème posé est un problème romain, et donc universel. Autrement dit, il concerne l’Eglise entière.

Comment définiriez-vous ce processus synodal ?

Ce processus est d’abord une réalité concrète, plus qu’une doctrine définie à l’avance. C’est une méthode confuse, ou mieux encore une « praxis », qui a été lancée sans qu’on en connaisse tous les aboutissements possibles. Concrètement, il s’agit d’une volonté déterminée de faire fonctionner l’Eglise à l’envers. L’Eglise enseignante ne se conçoit plus comme dépositaire d’une Révélation provenant de Dieu et dont elle est gardienne, mais comme un groupe d’évêques associés au Pape qui sont à l’écoute des fidèles, et en particulier à l’écoute de toutes les périphéries, c’est-à-dire avec une attention particulière portée à tout ce que les âmes les plus éloignées pourraient suggérer. C’est une Eglise où le pasteur devient brebis et la brebis devient pasteur.

L’idée sous-jacente est que Dieu ne se révèle pas à travers les canaux traditionnels que sont la Sainte Ecriture et la Tradition, gardées par la hiérarchie, mais à travers « l’expérience du peuple de Dieu ». C’est pour cela que le processus synodal a débuté par une consultation des fidèles des diocèses du monde entier. C’est à partir de ces données qu’on a établi des synthèses au niveau des conférences épiscopales, pour aboutir à une première synthèse romaine publiée il y a quelques mois.

Quelle est la portée de cette idée selon laquelle Dieu se révèle et fait connaître sa volonté à travers l’expérience du peuple de Dieu ?

Cette idée est à la base même de tout l’édifice moderniste. Saint Pie X construit toute son encyclique Pascendi à partir de la dénonciation de cette fausse idée de la Révélation. Si, au lieu de se référer à la Sainte Ecriture et à la Tradition, on réduit la foi à une expérience – individuelle d’abord, puis communautaire lorsqu’elle est partagée – alors on ouvre le contenu de la foi, et par conséquent la constitution de l’Eglise, à toutes sortes d’évolutions possibles. Une expérience est par définition liée à un moment, à une période : c’est une réalité qui se produit dans le temps et dans l’histoire, et qui donc, par essence, est évolutive. De même que la vie de chacun d’entre nous contient un mouvement, et par conséquent, évolue.

La synodalité représente la quintessence d’un modernisme abouti et mûr.

Une telle foi-expérience, destinée nécessairement à évoluer selon les sensibilités et les nécessités des différents moments de l’histoire, « s’enrichit » constamment de nouveaux contenus, et laisse en même temps de côté ce qui ne serait plus actuel. Ainsi, la foi devient une réalité plutôt humaine, liée comme l’histoire de l’humanité à des contingences toujours nouvelles et changeantes. À la longue, il ne reste plus grand-chose d’éternel, de transcendant, d’immuable. Si on parle encore de Dieu et de l’Eglise, ces deux réalités finissent par être la projection de ce que l’expérience peut ressentir hic et nunc. Ces deux termes, avec tous les autres éléments dogmatiques de notre foi, sont irrémédiablement altérés dans leur sens et leur portée véritables : ils sont peu à peu réabsorbés dans le flou de ce qui est simplement terrestre et changeant. Leur signification évolue avec l’humanité et l’expérience que celle-ci fait de Dieu. Cette idée n’est pas nouvelle, mais le processus synodal en représente un aboutissement nouveau par son ampleur et sa profondeur.

Que pouvez-vous nous dire de cette « synthèse romaine » que vous avez évoquée ?

Il s’agit d’un texte publié en octobre 2022 et intitulé « Elargis l’espace de ta tente ». C’est un document de travail élaboré pour la réflexion des évêques dans l’étape continentale du chemin synodal, c’est-à-dire pour les évêques réunis au niveau de leurs continents respectifs[2]. Cette synthèse est présentée comme l’expression du sensus fidei des fidèles, et il est recommandé aux évêques de la lire dans la prière, « avec les yeux du disciple qui [la] reconnaît comme le témoignage d’un chemin de conversion vers une Eglise synodale, qui apprend de l’écoute comment renouveler sa mission évangélisatrice »[3]. C’est donc à partir de cette expression présumée du sens de la foi des fidèles que les pasteurs sont censés tirer les conséquences et prendre les décisions finales.

On souhaite explicitement la reconnaissance d’une Eglise qui fonctionne à l’envers, et dans laquelle l’Eglise enseignante n’ait plus rien à enseigner.

Or, le contenu de ce texte, les suggestions qu’il contient, sont un désastre du début à la fin. Il n’y a pratiquement rien qui puisse être considéré comme expression de la foi catholique : la plupart des suggestions prônent au contraire une dissolution de l’Eglise en une réalité complètement nouvelle. On peut à la rigueur comprendre que des fidèles, et même des prêtres – surtout aujourd’hui – puissent affirmer des choses étranges, mais il est absolument inconcevable que de tels propos aient été conservés dans la synthèse réalisée par la Secrétairerie générale du Synode au Vatican.

Y a‑t-il des passages de cette synthèse qui vous ont marqué davantage ?

Hélas, la plupart des passages sont effrayants, mais il y en a notamment deux qui me semblent bien exprimer tout le document et, en particulier, la volonté de changer, à travers le Synode, l’essence même de l’Eglise. Tout d’abord, par rapport à l’autorité, on souhaite explicitement la reconnaissance d’une Eglise qui fonctionne à l’envers, et dans laquelle l’Eglise enseignante n’ait plus rien à enseigner : « Il est important de construire un modèle constitutionnel synodal comme paradigme ecclésial de déconstruction du pouvoir pyramidal qui privilégie la gestion unipersonnelle. La seule autorité légitime dans l’Eglise doit être celle de l’amour et du service, à l’exemple du Seigneur[4]. »

Ici, on se demande si on se trouve en présence d’une hérésie ou, tout simplement, d’un néant qu’on ne parvient pas à qualifier. L’hérétique, en effet, « croit » encore en quelque chose, et peut encore avoir une idée de l’Eglise, même déformée. Ici, on est en présence d’une idée d’Eglise non seulement floue mais, pour reprendre un terme à la mode, « liquide ». En d’autres termes, on prône une Eglise sans doctrine, sans dogme, sans foi, dans laquelle on n’a dès lors plus besoin d’une autorité qui enseigne quoi que ce soit. Tout est dissout dans un esprit d’amour et de service, sans trop savoir à quoi cela correspond – si cela correspond à quelque chose – et où cela doit mener.

Vous avez mentionné un deuxième passage qui a particulièrement retenu votre attention ?

Effectivement, un deuxième passage me semble bien résumer l’esprit de l’ensemble du texte, et en même temps, le ressenti propre à ces dernières années de pontificat : « Le monde a besoin d’une Eglise en sortie, qui rejette la division entre croyants et non-croyants, qui tourne son regard vers l’humanité et lui offre, plutôt qu’une doctrine ou une stratégie, une expérience de salut, un don du don qui répond au cri de l’humanité et de la nature[5]. » Je suis persuadé que cette courte phrase renferme une signification et une portée beaucoup plus profondes que ce qui pourrait paraître au premier abord.

L’Eglise se trouve réduite à proposer un ‘évangile’ diminué, naturalisé, […] à une humanité qu’on ne veut plus convertir.

Le fait de rejeter la distinction entre croyants et non-croyants est certes folle, mais logique dans le contexte actuel : si la foi n’est plus une réalité authentiquement surnaturelle, l’Eglise elle-même, censée la garder et la prêcher, altère sa raison d’être et sa mission auprès des hommes. En effet, si la foi n’est qu’une expérience parmi d’autres, on ne voit pas pourquoi elle serait meilleure, ni pourquoi il faudrait l’imposer universellement. En d’autres termes, une expérience-sentiment ne peut pas correspondre à une vérité absolue : sa valeur est celle d’une opinion particulière, qui ne peut plus être la vérité au sens traditionnel du mot. On aboutit alors logiquement au refus de distinguer entre croyants et non-croyants. Il n’y a que l’humanité qui reste, avec ses attentes, ses opinions et ses cris, qui en tant que tels ne réclament rien de surnaturel.

L’Eglise offre ainsi à l’humanité un enseignement qui ne correspond plus à la transmission d’une Révélation transcendante. Elle se trouve réduite à proposer un « évangile » diminué, naturalisé, simple livre de réflexion et de soulagement adapté à tous indistinctement. Dans cette perspective, on comprend comment la nouvelle théologie et la nouvelle morale écologistes proposées par Laudato si’ s’offrent à une humanité qu’on ne veut plus convertir, et dans laquelle on ne fait plus de distinction entre croyants et non-croyants.

Dans le domaine médiatique, on remarque particulièrement l’attention que le Synode prête aux unions entre personnes de même sexe. Comment voyez-vous ce problème ?

Il est indéniable que la pression exercée au niveau mondial dans ce domaine trouve son écho dans le processus synodal. On demande à l’Eglise d’être plus accueillante et attentive aux besoins affectifs de ces personnes, surtout après les portes qui ont été ouvertes par l’Exhortation apostolique Amoris lætitia. C’est l’un des sujets sur lequel l’attente est la plus forte. L’impression que l’on a en observant ce qui se passe, c’est que, d’un côté, l’autorité de l’Eglise rappelle le principe selon lequel de tels couples ne peuvent pas être bénis – c’est ce qui s’est passé par exemple avec la réponse du Dicastère pour la Doctrine de la foi de mars 2021. De l’autre côté, de tels couples ont pourtant été bénis en plusieurs occasions : certains se sont rendus à l’Eglise pour recevoir une bénédiction après un mariage civil à la mairie.

Il y a quelques mois, les évêques belges flamands ont même publié un rituel officiel pour bénir ces couples, nouvelle initiative à propos de laquelle le Vatican n’a jusqu’ici pas réagi. Selon l’évêque d’Anvers, le pape aurait même été au courant, et décidé de laisser faire. De même, les Allemands proposent des pas en avant considérables et ouvertement révolutionnaires dans ce domaine. Tout cela provoque inévitablement des réactions chez une partie des évêques et des fidèles, tandis que bon nombre d’entre eux se contentent d’observer passivement les choses.

Les principes moraux traditionnels sont transformés en options libres.

Ainsi, il y a une dialectique et une confusion qui se créent, dans ce domaine comme dans d’autres, et qui font que tout le monde finit naturellement par attendre que l’autorité se prononce… Celle-ci a dès lors toute liberté de mettre un frein à ce qui paraît trop prématuré, mais en même temps d’aller de l’avant et de concéder des choses qui, peu à peu, entrent dans les mœurs et les habitudes. Parfois, la doctrine traditionnelle est rappelée et même définie comme immuable, ce qui rassure les conservateurs. Mais on met en avant les nécessités pastorales des cas particuliers, en appliquant une miséricorde « miraculeuse » qui concilie l’inconciliable. En réalité, les principes moraux traditionnels, tout comme la foi, sont ainsi transformés en options libres. C’est le propre d’une façon d’exercer l’autorité qui n’est plus guidée par des principes transcendants, mais se montre sensible aux attentes du moment, bien déterminée à les satisfaire, selon une opportunité évaluée de manière purement pragmatique.

Or, il faut bien comprendre que tout cela ne s’arrête pas à un point donné. Cette façon d’exercer l’autorité subit le même mécanisme que celui qui régit les démocraties modernes : une chose qui ne peut pas être approuvée aujourd’hui le sera demain, lorsque par la même dialectique, par une nouvelle pression, par de nouveaux précédents, la situation sera suffisamment mûre et les esprits suffisamment préparés. Voilà décrit en quelques mots le mécanisme déclenché par la synodalité, et voilà pourquoi nous nous trouvons devant la figure la plus aboutie du modernisme.

Tout récemment, un rescrit du pape François a rappelé que tout nouveau prêtre qui voudrait célébrer la messe tridentine doit obtenir la permission expresse du Saint-Siège. De plus, si une messe tridentine est autorisée dans une église paroissiale, il faut aussi la permission du Saint-Siège. Comment évaluez-vous ces mesures ?

Je pense qu’il n’est pas nécessaire d’être un expert très averti pour saisir la volonté manifeste d’en finir avec la messe tridentine. Ce rescrit de février 2023, de même que la lettre apostolique Desiderio desideravi de juin 2022, ont à la fois pour but de restreindre au maximum l’usage du missel traditionnel, et aussi d’effrayer quiconque voudrait l’utiliser. Dans de telles conditions, je vois difficilement un jeune prêtre avoir le courage de s’adresser au Saint-Siège pour demander la permission de célébrer la messe tridentine. Qu’on le veuille ou non, depuis le Motu proprio Traditionis Custodes, cette messe est pratiquement interdite dans l’Eglise ; comme l’a rappelé encore tout récemment le cardinal Roche, avec le Concile « la théologie de l’Eglise a changé[6] », et par conséquent sa liturgie aussi, puisqu’elle en est l’expression.

Dans ce climat, les membres des Instituts dits Ecclesia Dei vivent un moment d’attente et d’appréhension. On entend dire qu’un nouveau document pontifical les concernant pourrait paraître prochainement. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?

J’ignore tout d’un tel document, mais je pense qu’un prêtre ne peut pas vivre son sacerdoce d’une manière épanouie s’il accepte d’avoir constamment une épée de Damoclès au-dessus de la tête ; de même, il ne peut pas vivre sereinement s’il est sans cesse à l’affût des moindres rumeurs. Un prêtre est censé vivre de sa messe sans se demander s’il sera encore autorisé par ses supérieurs à la célébrer demain. Il doit avoir le souci de faire participer les âmes aux trésors qu’il dispense, sans vivre constamment dans la crainte d’en être lui-même privé, ou dans l’attente d’un miracle qui lui permette d’échapper à la situation précaire dans laquelle il se trouve. Je ne pense pas que la Providence veuille cela.

De plus, malheureusement, les membres de ces instituts, comme beaucoup de prêtres désireux de célébrer le rite tridentin, vivent dans une crainte telle qu’ils se condamnent eux-mêmes au silence face à l’actualité de la vie de l’Eglise : car le jour où ils voudraient exprimer quelques réserves à l’encontre de ce qui se passe aujourd’hui, ils savent très bien que l’épée de Damoclès pourrait tomber. Le cardinal Roche est prêt à le leur rappeler à tout moment. Je dis cela en toute charité : cette situation provoque une dichotomie permanente entre la sphère liturgique et la sphère doctrinale, qui risque de faire vivre ces prêtres dans la déception, et de les paralyser irrémédiablement dans la nécessaire profession publique de leur foi. C’est pour cela qu’aujourd’hui, surtout dans certains pays, la réaction contre les folies du mouvement synodal, paradoxalement, provient plus de milieux qui ne sont pas attachés à l’usage du missel traditionnel.

Comment voyez-vous l’avenir de la Fraternité Saint-Pie X ?

Je le vois en parfaite continuité avec ce qu’elle a représenté jusqu’ici. Elle doit être préoccupée de l’actualité de l’Eglise, sans pour autant s’intéresser aux rumeurs, à ce que tel cardinal aurait dit en toute confidentialité à tel séminariste, à ce qui pourrait se produire, à ce qui pourrait nous arriver… Nous devons vivre au-dessus de cela.

Nous devons être conscients qu’au culte traditionnel de l’Eglise correspond aussi une vie morale que nous n’avons pas le droit d’altérer dans ses principes.

Pour le bien de l’Eglise, la Fraternité doit garder et garantir, à ses prêtres et à ses fidèles, la pleine liberté de la célébration de la liturgie traditionnelle. En même temps, la Fraternité doit continuer à assurer la conservation de la théologie traditionnelle qui accompagne et soutient cette même liturgie. Un catholique encore lucide ne saurait renoncer à cette doctrine : son changement au cours du Concile est bien ce qui – pour paraphraser le cardinal Roche – a inspiré la nouvelle messe. Nous avons le devoir de garder l’une et l’autre, avec la pleine liberté de nous opposer aux erreurs et à ceux qui les enseignent. En effet, si la liturgie est par définition publique, la profession de foi qui lui est associée l’est aussi.

En même temps, aujourd’hui plus que jamais, nous devons être conscients qu’au culte traditionnel de l’Eglise correspond aussi une vie morale que nous n’avons pas le droit d’altérer dans ses principes. Au centre de notre religion, Dieu a planté la Croix et le Sacrifice. Personne ne peut se sauver sans la Croix ni sans le Sacrifice, en acceptant, au nom d’un faux amour et d’une fausse miséricorde, toutes sortes d’abominations. Il n’y a qu’un seul amour qui sauve, parce qu’il n’y a qu’un seul amour vrai qui purifie : c’est celui de la Croix, celui de la Rédemption ; celui que Notre-Seigneur nous a montré, qu’il nous communique, et qu’il a voulu appeler « charité ». Mais cet amour ne peut pas exister sans la foi, ni sans ceux qui l’enseignent.

Source : FSSPX.News

- Le mouvement synodal a commencé immédiatement après le Concile, depuis lequel se sont déjà tenus plus d’un millier de synodes diocésains : la fréquente présence de laïcs y fut une franche nouveauté.

Le pape François a précisé les éléments de sa conception de la synodalité dès le début de son pontificat : d’abord par son interprétation du sensus fidei et de la piété populaire comme source de la révélation (Cf. Evangelii gaudium, n° 119–120) ; puis en abordant plus franchement la question de la synodalité dans son Discours pour le 50e anniversaire de l’institution du Synode des évêques (17 octobre 2015). Sur cette base, la Commission internationale de théologie élabora un texte qui mit en forme cette notion : La synodalité dans la vie et dans la mission de l’Eglise (2018), théorisant le processus que nous voyons à l’œuvre aujourd’hui.

Le synode sur la synodalité apparaît ainsi comme l’application pratique, à l’échelle de toute l’Eglise, de notions qui, exposées et théologiquement explorées tout au long de ce pontificat, avaient été largement expérimentées depuis le Concile.[↩] - Il s’agit plus précisément de sept continents, car l’Amérique du Sud et du Nord constituent deux entités différentes ; de même, le Moyen-Orient et le reste de l’Asie forment deux régions distinctes.[↩]

- Elargis l’espace de ta tente, n° 13.[↩]

- Ibidem n° 57.[↩]

- Ibidem n° 42.[↩]

- « La théologie de l’Eglise a changé », a fait valoir le cardinal Roche. « Auparavant, le prêtre représentait, à distance, tout le peuple : il était canalisé par cette personne qui, seule, célébrait la messe. [Aujourd’hui, cependant], ce n’est pas seulement le prêtre qui célèbre la liturgie, mais aussi ceux qui sont baptisés avec lui, et c’est une énorme affirmation. » (Emission sur la BBC Radio 4, diffusée le 19 mars 2023.) [↩]