Et l’ange leur dit : « Je vous annonce une bonne nouvelle : un sauveur vous est né, qui est le Christ, le Sauveur. »

Lc II, 9–10

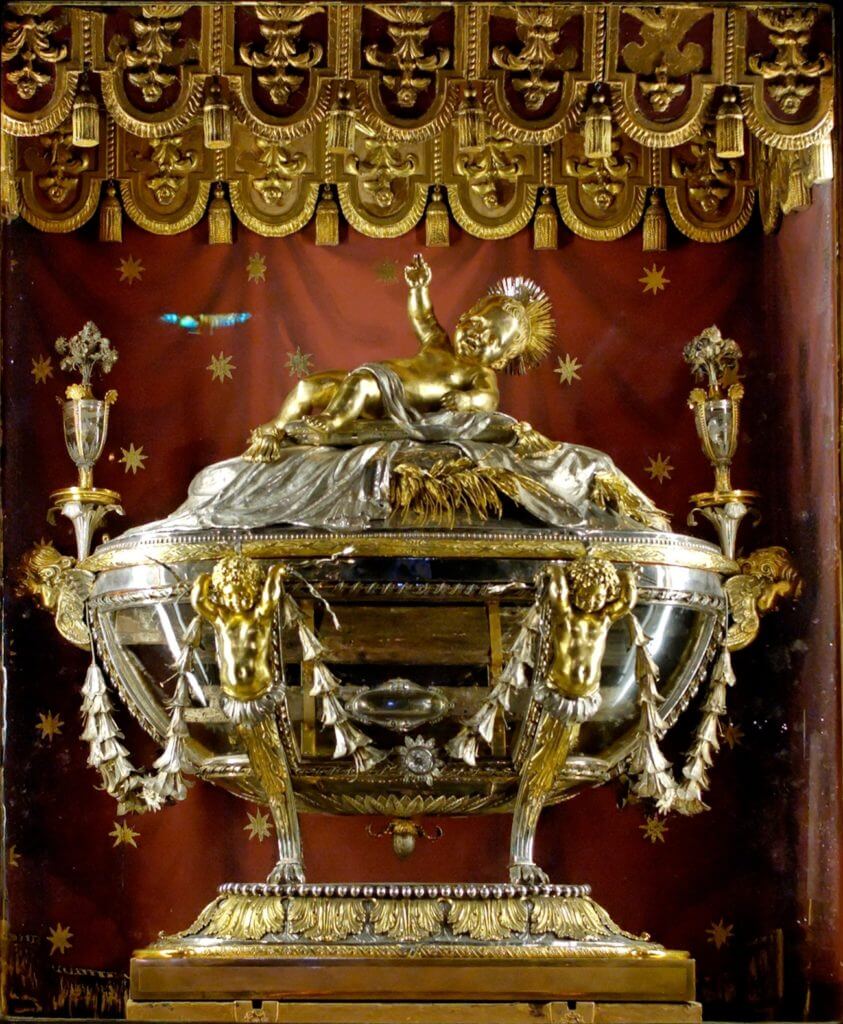

Le mystère de Noël est merveilleux. Il faut vraiment avoir un cœur dur pour refuser son admiration à un pauvre enfant couché dans une humble étable. Mais la merveille vient surtout de tout ce que cache cet enfant.

Dieu fait homme

C’est un dogme de notre foi catholique. Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Celui qui nierait cette vérité serait tout simplement hérétique et ne pourrait avoir en héritage la vie éternelle.

« Je crois en Dieu le Père et en Jésus-Christ son Fils unique » chantons-nous tous les dimanches. La profession de foi du concile de Nicée en 325 est tout aussi explicite : « Nous croyons… en notre seul Seigneur Jésus Christ, le Fils de Dieu, né du Père, unique engendré de la substance du Père, Dieu de Dieu… » [1] Quelques années plus tard, le concile de Constantinople redira le même dogme dans sa profession de foi. [2]

L’affirmation mérite d’être soulignée : le sujet est toujours Jésus, le Christ, cet homme qui était ainsi appelé par les apôtres et ses contemporains.

Qu’il soit vrai homme fait peut-être moins de doute, mais n’en est pas moins de foi. Le concile d’Éphèse en 431 l’affirme très clairement : « Si quelqu’un ne confesse pas que le Verbe de Dieu… est un unique Christ, c’est-à-dire le même tout à la fois Dieu et homme, qu’il soit anathème. » [3]

Deux natures

Être à la fois Dieu et homme, cela signifie avoir deux natures. C’est une première difficulté qu’il faut expliquer.

Le mot nature a la même étymologie que le verbe naître et son substantif naissance. Savoir ce qu’est la nature d’une chose, c’est répondre à la question : qu’est-ce que c’est. Ainsi la nature dit la chose, la définit dans son genre et lui assigne des capacités d’agir qui lui sont propres. La nature, c’est donc ce qu’est une chose et ce par quoi elle agit.

Pour nous le problème ne se pose pas : nous sommes des hommes, c’est là notre nature. Nous agissons alors en tant qu’homme, ce qui nous donne certaines capacités (penser, juger, vouloir, aimer…) mais nous limite aussi à ce qui nous est propre (nous ne pouvons pas voler comme un oiseau ni vivre dans l’eau comme un poisson).

La foi affirme clairement que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Il a deux natures : la nature humaine et la nature divine. Par la nature humaine il est et fait ce que chacun d’entre nous est et fait : il nous est semblable, et c’est merveille divine !

Par la nature divine, il est vrai Dieu et ne perd rien de ce qu’il est de toute éternité. Il peut agir alors comme Dieu. Ainsi, les miracles que l’évangile nous rapporte, il les fait de sa propre puissance (ce que ne fait pas un saint qui opère des miracles par une puissance qui n’est pas la sienne).

Sans mélange de natures

Vrai Dieu, vrai homme tel est le Christ. Les deux natures qui sont les siennes ne sont cependant pas mélangées pour ne faire qu’une nature, un être qui appartiendrait à un genre indéfini, mi-homme, mi-Dieu.

Les mythologies de tout genre excellent à inventer ces êtres intermédiaires qui ne sont pas tout à fait Dieu, mais qui ne sont pas tout à fait homme non plus. La kabbale juive reprendra ce concept avec la multiplication des éons dans son plérôme.

Il n’y a en Jésus-Christ aucune confusion, aucun mélange. Les deux natures subsistent ensemble intégralement, sans se confondre. Union donc des natures sans confusion, c’est la doctrine catholique qu’il faut croire.

Ce mystère, l’art le représente à sa façon en revêtant Notre Seigneur d’une robe rouge qui signifie son humanité (le sang). Un manteau bleu qui signifie sa divinité (le ciel) est posé sur sa robe. Les deux habits sont distincts dans l’art et les deux couleurs ne sont pas mélangées (ce qui donnerait du violet).

Mais ces deux natures, quoique bien distincts et sans mélanges, sont cependant unies, d’une union que l’on appelle hypostatique. C’est ce qu’il faut maintenant expliquer.

L’union hypostatique

La simple juxtaposition des deux natures divine et humaine pourrait pousser à la conclusion qu’il y a en Notre-Seigneur deux êtres bien distincts. Autre serait l’homme, autre serait le Dieu caché. Autre celui qui mange avec ses apôtres, autre celui qui ressuscite le fils de la veuve de Naïm. Mais cela est faux et condamné comme hérétique.

Jésus-Christ est un pour cette raison qu’il n’a qu’une personne. Philosophiquement la personne est le support d’une nature raisonnable. C’est là une définition bien compliquée. Pour dire les choses simplement, la personne est ce qui répond à la question « qui est-ce qui ». C’est le principe d’action en chacun d’entre nous.

Tous les hommes participent à la même nature humaine. Un homme agit comme un homme, et ses actions sont dites humaines. Cela c’est de par notre nature. Mais chaque homme en particulier a des actions qui lui sont propres et desquelles il répond. Cela vient justement de la différence des personnes. Pierre, Paul, Jacques et Jean sont autant de personnes différentes qui ont cependant la même nature.

Jésus et aussi une personne différente de Pierre, Paul, Jacques et Jean. Mais le mystère vient précisément de ce que Jésus n’est pas une personne humaine. C’est une personne divine, la deuxième. Cette vérité appartient au trésor de notre foi. Autrement dit, le Christ n’est pas n’importe qui ! Jésus n’est pas uniquement un homme, cet homme de Nazareth. Jésus, c’est le Verbe de Dieu !

Ce que signifie alors le terme d’union hypostatique, c’est qu’en Notre-Seigneur il n’y a qu’une seule personne : c’est la personne divine. Il n’y a pas de personne humaine. Cette unique personne divine, le Fils de Dieu, le Verbe éternel, assume les deux natures divine et humaine. Voilà donc pourquoi et comment sont unies ces deux natures. Celui qui agit, c’est toujours Dieu le Fils. Que ce soit par sa nature humaine ou par sa nature divine, c’est toujours la même personne, celle que les apôtres appelaient Jésus.

Nous savons tous quelle résonance psychologique l’usage de notre prénom engendre dans notre âme, que ce soit d’ailleurs un ami qui nous appelle ou un ennemi qui nous insulte. Pour Jésus, cette résonance va beaucoup plus loin. Ce n’est pas uniquement son humanité qui et touchée lorsqu’il est personnellement nommé ou visé. C’est aussi sa divinité. Quand la Vierge Marie ou le doux saint Joseph appelait Jésus par son nom, c’est l’homme-Dieu qu’ils appelaient.

Quel profond mystère ! Cette merveille divine nous laisse entrevoir la grâce immense des apôtres qui ont vécu dans l’intimité de ce Jésus-Dieu.

Ce profond mystère, c’est le mystère de Noël. Mais c’est aussi le mystère de notre vie intérieure et de notre sainteté. Tout passe par Jésus qui se laisse forcément toucher lorsque nous l’appelons par son nom.

« Jésus, Fils de Dieu aie pitié de nous ! »

Source : Le Chardonnet n° 372