Peut-on déduire des décisions de l’Index une condamnation par l’Eglise de la doctrine de l’évolution ? 3. La prohibition des livres par l’Index relève du pouvoir de gouvernement et non du pouvoir d’enseignement.

Suite et fin des articles (1) et (2)

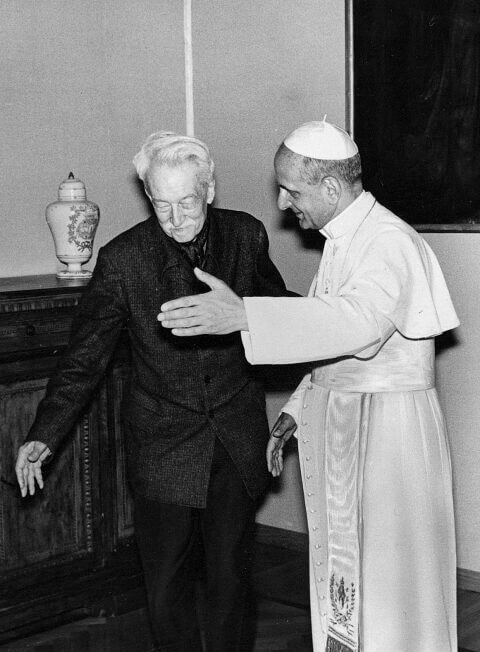

5. Geremia Bonomelli (1831–1914)

Né à Nigoline le 22 septembre 1831, Geremia Bonomelli est ordonné prêtre en 1855 après des études à la Grégorienne. Il devient évêque de Crémone en 1871, charge qu’il occupera jusqu’en 1914.

5.1 Une kyrielle de controverses

Au cours de son épiscopat, Mgr Bonomelli a été mêlé à moultes polémiques. Primo, il fait traduire en l’italien les sermons du P. Monsabré à N.D. de Paris en les assaisonnant de commentaires que le dominicain ne goûte guère. Secundo, il fait preuve de complaisance envers l’américanisme. Tertio, il publie à Florence en 1889 Roma e l’Italia e la realtà delle cose ; pensieri di un prelato italiano dans lequel il aborde la Question romaine[1]) et propose sa solution[2]. L’ouvrage est versé à l’Index par décret du 13 avril 1889.

Une nouvelle controverse —relative à l’évolutionnisme— menace le prélat italien toute à la fin du siècle. Avisé par Antonio Fogazzaro, Mgr Bonomelli achète en novembre 1897 Evolution and Dogma du P. Zahm. Séduit par l’exposé, l’évêque ajoute à un livre qu’il est en passe d’imprimer[3] une annexe qui présente les thèses du P. Zahm au public italien. Mal lui en prend, car l’opus vient d’être dénoncé à l’Index (5 novembre 1897).

5.2 Une rétractation spontanée

Par courrier du 20 octobre 1898, le cardinal Antonio Agliardi avertit Mgr Bonomelli de l’émoi suscité par son annexe. Après consultation du préfet de l’Index, il conseille à son ami de publier une lettre de rétractation dans un journal catholique afin d’éteindre l’incendie.

Mgr Bonomelli s’exécute sans délai et publie dans la Lega Lombarda du 25–26 octobre une rétractation datée du 22 octobre. Il s’engage également à retirer l’annexe contestée des éditions ultérieures de son livre. Interrogé par Fogazzaro sur les raisons de son geste, Mgr Bonomelli s’en explique dans une missive du 6 novembre :

« Il se pourrait qu’un temps vienne où l’hypothèse deviendra une thèse certaine à l’instar de la théorie de Galilée, mais l’autorité doit être respectée dans l’Église et moi je la respecte. Sinon, adieu la discipline et l’ordre[4] ! »

Le 28 octobre, le cardinal Agliardi signifie à Mgr Bonomelli que l’alerte est passée.

6. John C. Hedley (1837–1915)

Né à Morpeth en Angleterre le 15 avril 1837, John Cuthbert Hedley prend l’habit bénédictin en 1854. Ordonné prêtre le 19 octobre 1862, il devient l’évêque auxiliaire de Newport au Pays de Galles en 1873, puis son évêque résidentiel du 18 février 1881 jusqu’à sa mort en 1915. Il se trouve mêlé à une polémique qui se déroule en deux temps.

6.1 Première phase de la polémique

En 1898, Mgr Hedley publie dans The Dublin Review un article favorable à la conciliation entre évolutionnisme et christianisme prônée par Zahm dans Evolution and dogma [5]. Il y exprime cependant desréserves sur la dimension antireligieuse de certaines hypothèses scientifiques, sur l’interprétation de la Genèse et sur la réalité de l’action divine dans la préparation du corps du premier homme.

Le 29 octobre 1898, The Tablet recense favorablement l’article de Hendley[6]. Ladite recension est publiée en italien dans La Ressegna Nazionale du 16 novembre 1898 munie d’un chapeau et d’une conclusion signés par Theologus[7].

Dès janvier 1899, La Civiltà Cattolica publie un article critique sous la plume du P. Salvatore Brandi[8]. Celui-ci reproche à Mgr Hedley de soutenir l’opinion du P. Zahm alors que Mgr Bonomelli et du P. Leroy ont déjà dû rétracter des positions similaires.

Mgr Hedley publie aussitôt dans The Tablet une lettre dans laquelle il affirme que si la théorie de Mivart sur l’origine évolutive du corps humain a été condamnée par le Saint-Office dans l’affaire Leroy, alors elle ne peut plus être soutenue[9]. On aurait tort d’y voir une rétractation car, d’une part, la proposition est conditionnelle et, d’autre part, ni Mivart ni Leroy n’ont été condamnés par le Saint-Office.

6.2 Deuxième phase de la polémique

En 1902, Mgr Hedley confesse que l’opinion qui accepte une part d’évolution dans la formation du corps du premier homme lui a toujours paru téméraire jusqu’à ce que Mivart la soutienne sans être condamné par le Saint-Siège. Or le P. Brandi a certifié au prélat anglais en 1899 que cette opinion devait être rejetée car elle avait déjà été condamnée par l’autorité romaine. Après des recherches, Mgr Hedley est arrivé à la conclusion qu’une telle condamnation est inexistante[10].

Le P. Brandi reprend aussitôt du service. Dans La Civiltà Cattolica[11], il exhibe la rétractation du P. Zahm —qui est en réalité un courrier privé rendu public[12]. De fait, Mgr Hedley se trompe quand il dit que le Saint-Siège n’est jamais intervenu en matière d’évolutionnisme. Trois procédures ont en effet été diligentées par l’Index[13], même si, par deux fois, la condamnation n’a pas été rendue publique par égard pour les auteurs et leurs congrégations.

Le P. Brandi n’est lui-même pas toujours rigoureux. Ici, la rétractation publique de Leroy et la lettre privée de Zahm sont équiparées. Là, on lit que les œuvres de Leroy et de Zahm ont été dénoncées et condamnées par le Saint-Office alors qu’il s’agit de l’Index.

7. St George Mivart (1827–1900)

Né le 30 novembre 1827 à Londres, St George Mivart est reçu dans l’Église catholique en 1844. Biologiste de formation, il publie en 1871 l’ouvrage On the Genesis of Species dans lequel il rejette la sélection naturelle comme moteur de l’évolution. Darwin répond à ses objections dans la 6e et dernière édition de L’origine des espèces (1872).

Mivart, lui, soutient que chaque espèce évolue mais seulement dans un cadre défini. Multipliant les ouvrages de la même veine[14], Mivart affirme que l’évolution présuppose la création, que l’âme est étrangère aux sciences naturelles et que rien ne s’oppose à une origine animale du corps humain tant qu’on maintient la création de l’âme par Dieu.

7.1 Controverses sur l’évolution

On the Genesis of Species de Mivart suscite plusieurs articles dans The Dublin Review en 1871 et 1872. D’abord, une recension favorable de l’ouvrage lui-même[15]. Ensuite, l’examen de 4 publications récentes[16] relatives à l’évolution dont celle de Mivart[17]. Enfin un article relatant les attaques de Thomas Henry Huxley contre Mivart et la réponse de ce dernier[18].

Les positions de Mivart, favorables à la conciliation entre évolution et foi chrétienne, n’empêchent pas Pie IX de lui conférer le titre de docteur en philosophie en 1876 et l’université catholique de Louvain le doctorat honoris causa en médecine en 1884. Après la publication de deux articles dans Nineteenth Century en 1885 et en 1887, Mivart se défend contre les reproches que lui adressent l’abbé Jeremiah Murphy (qui juge hétérodoxe l’évolution appliquée à l’homme) et Mgr John Hedley (qui juge imprudente l’attitude conseillée par Mivart aux catholiques en matière scientifique).

Les controverses de Mivart relatives à l’évolution ne débouchent à aucun moment sur une dénonciation (ou une condamnation) de ses opinions (ou de ses publications) par le Saint-Office (ou par l’Index). Il en sera tout autrement de son livre sur l’enfer.

7.2 Controverse sur l’enfer

En 1893, Mivart publie une brochure intitulée Hapiness in Hell qui réunit 3 articles publiés dans Nineteenth Century. Mivart y déclare que rares sont ceux qui peuvent pécher mortellement, que l’enfer coexiste avec une certaine béatitude naturelle et que l’aversio a Deo n’est pas éternelle mais diminue progressivement jusqu’à permettre un bonheur naturel.

Dès la publication du premier article, Mgr Edward G. Bagshawe —évêque de Nottingham— publie une lettre pastorale de 15 pages pour réfuter les positions hétérodoxes de Mivart. Quant au P. Richard F. Clarke, il manifeste son opposition dans Nineteenth Century. Malgré ces critiques, Mivart publie encore deux articles sur le même thème.

7.3 Procédure devant le Saint-Office

L’ouvrage de Mivart va être examiné par le Saint-Office selon une procédure comparable à celle de l’Index :

[A] Le 24 février 1893, Mgr Edward G. Bagshawe dénonce les 2 premiers articles à la Congrégation pour la propagation de la foi (dont dépend à l’époque l’Angleterre), laquelle transmet le dossier au Saint-Office.

[B1] Le P. Ludovico Hickey, qualificateur au Saint-Office, rédige un premier rapport le 18 mars.

[C1] Les consulteurs du Saint-Office réunis le 14 avril sollicitent un rapport plus complet et l’établissement d’une liste de propositions suspectes.

[B2] Le P. Hickley est chargé de ce travail qu’il remet le 23 mai accompagné d’une liste de propositions condamnables. Là où le P. Hickley proposait d’abord de verser le livre de Mivart à l’Index et d’examiner les propositions suspectes, il reconnait ensuite les mérites de Mivart en matière de science et ses déficiences en matière de théologie.

[C2] Les consulteurs du Saint-Office se réunissent le 3 juillet et proposent que l’ouvrage soit mis à l’Index par le Saint-Office et qu’il soit demandé à l’auteur de se soumettre.

[D] Lors de la réunion des cardinaux du 19 juillet, les suggestions des consulteurs sont adoptées par les 5 cardinaux présents.

[E] Le décret est approuvé par Léon XIII le 20 juillet. Le lendemain, le P. Francesco Segna, assesseur du Saint-Office, écrit au préfet de l’Index pour que l’ouvrage de Mivart soit versé à l’Index. Le décret est publié le 24 juillet. La soumission de Mivart parvient à l’Index le 15 août.

7.4 Une marche arrière tardive

Déjà malade, Mivart écrit le 29 août 1899 au cardinal Andreas Steinhuber, préfet de l’Index, au sujet de sa condamnation de 1893. Il s’étonne que son livre soit toujours inscrit au catalogue de l’Index, se plaint d’avoir perdu son poste d’enseignant à Louvain, soutient que l’Index ne s’applique pas à l’Angleterre et demande des explications sur sa condamnation. Une réponse circonstanciée lui est rapidement envoyée.

Dans les mois qui suivent, Mivart écrit plusieurs articles polémiques sur l’Église catholique, sa hiérarchie et son clergé. Le 17 octobre, il publie dans le Times une lettre sur l’affaire Dreyfus, dans laquelle il critique acerbement les catholiques français, les congrégations romaines et le pape. Début janvier 1900, il publie deux articles qui font peser de graves soupçons sur son orthodoxie[19].

Le 6 janvier 1900, The Tablet imprime un article anonyme très critique envers Mivart. S’ensuit un échange soutenu de courriers avec le cardinal Vaughan. D’un côté, Mivart demande des réparations pour les torts causés par l’article paru dans The Tablet (dont le cardinal est responsable) ; de l’autre, le cardinal entend imposer à Mivart une profession de foi.

Réunis à Rome le 10 janvier, les cardinaux du Saint-Office adoptent plusieurs mesures concernant Mivart : ils autorisent le cardinal Vaughan à lui appliquer un interdit personnel ; ils demandent à l’Index d’effacer de son catalogue la mention de la soumission de l’auteur au décret de 1893 ; ils envisagent de faire retirer à Mivart le titre de docteur en philosophie concédé par le Saint-Siège.

Le 18 janvier, le cardinal Vaughan notifie par écrit à son clergé que Mivart n’a plus le droit de recevoir les sacrements ni les prêtres de les lui administrer jusqu’à ce qu’il rassure son évêque sur son orthodoxie[20]. Sur ces entrefaites, Mivart meurt le 1er avril.

Conclusion

Au terme d’une plongée dans les archives de l’Index, le sort des six auteurs suspectés d’évolutionnisme par les manuels de théologie est désormais clarifié. Trois d’entre eux n’ont fait l’objet d’aucune procédure de l’Index pour ce motif (Bonomelli, Hedley et Mivart), même si deux sont à l’Index pour une autre raison (Bonomelli et Mivart). Les trois autres ont été mis à l’Index pour cause d’évolutionnisme (Caverni, Leroy et Zahm). Dans un cas, l’ouvrage a été inscrit au catalogue de l’Index mais sans que le motif de la censure soit précisé (Caverni). Les deux autres ont évité cette inscription, soit en publiant une rétractation (Leroy), soit en retirant le livre de la vente (Zahm).

Si les débats autour de l’évolution ont été confus, il faut en attribuer la cause —au moins partiellement— à la faiblesse philosophique de certains intervenants. N’avons-nous pas croisé au cours de notre enquête un partisan[21] et un adversaire[22] de l’évolution qui, tous deux, soutenaient que les animaux n’avaient pas d’âme ? Difficile d’affronter l’hypothèse évolutionniste armé de philosophie cartésienne !

La prohibition des livres par l’Index relève du pouvoir de gouvernement (potestas regendi) alors que le jugement doctrinal du Saint-Office découle du pouvoir d’enseignement (potestas docendi). Plusieurs éléments de notre enquête mettent en lumière cette différente fondamentale. D’abord, le fait qu’aucune mise à l’Index n’est jamais motivée. Ensuite, si l’ouvrage de Mivart sur l’enfer a été versé à l’Index après un jugement doctrinal du Saint-Office, les autres livres l’ont été sans avoir été déférés au Saint-Office. Enfin, plusieurs consulteurs ont regretté que l’évolution n’ait jamais fait l’objet d’une jugement doctrinal[23] sans que la procédure de l’Index en ait été perturbée.

Les manuels de théologie sont donc source de confusion, d’une part, en confondant condamnation par le Saint-Office et mise à l’Index[24] et, d’autre part, en tirant des conclusions doctrinales de la mise à l’Index de certains ouvrages.

Source : Courrier de Rome n° 683 – février 2025

- La Question romain désigne « la controverse autour de la ville de Rome, qui était à la fois le siège du pouvoir temporel du pape et la nouvelle capitale du royaume d’Italie » (Lucia Gangale, « Les Pactes du Latran et la fin de la question romaine », La vie culturelle en 19**, 2023 (consultable sur https://hal.science/hal-04057713/document[↩]

- La solution proposée par Mgr Bonomelli coïncide substantiellement avec les accords du Latran qui seront signés par le Saint-Siège et l’État italien le 7 juin 1929.[↩]

- Geremia Bonomelli,Seguiamo la ragione, Ed. Cogliati, Milano, 1898.[↩]

- Cf. C. Marcora (ed.), Corrispondenza Fogazzaro-Bonomelli, Vita e pensiero, Milano, 1968, p. 178–179.[↩]

- John C. Hedley, « Physical Science and Faith », The Dublin Review, 1898, p. 241- 261.[↩]

- The Tablet, t. 92, 29 octobre 1898, p. 690.[↩]

- Pseudonyme de la comtesse Sabina di Parravicino.[↩]

- Salvatore Brandi, « Evoluzione e domma », La Civiltà Cattolica, série 17, vol. 5, 1899, p. 34–49.[↩]

- John C. Hedley « To the editor of The Tablet », The Tablet, t. 93, 14 janvier 1899, p. 59.[↩]

- « Lettre de Mgr Hedley au pasteur Spencer Jones » reproduite dans l’ouvrage dudit pasteur intitulé England and the Holy See (p. 235–236).[↩]

- Salvatore Brandi, « Evoluzione e domma. Erronee informazioni di un ingles », La Civiltà cattolica, série 18, vol. 6, 1902, pp. 75–77.[↩]

- Cf. plus haut, n° 4.3 in fine.[↩]

- Cf. plus haut n° 2, 3 et 4.[↩]

- Cf. Lessons from Nature (1876) et On Truth : A Systematic Inquiry (1889).[↩]

- « Notices of Books », The Dublin Review, janvier-juillet 1871, p. 482–486.[↩]

- Charles Darwin, The Descent of Men, 1871 ; Alfred Russel Wallace, Contribution to the Theory of Natural Selection, 1871 ; Henri Joly, L’instinct, ses rapports avec la vie et avec l’intelligence, 1870 ; St George Mivart, On the Genesis of Species, 1871.[↩]

- « Evolution and Faith », The Dublin Review, juillet-octobre 1871, p. 1–41.[↩]

- « Notices of Books », The Dublin Review, janvier-juillet 1872, p. 195–200.[↩]

- « The Continuity of Catholicism », Nineteenth Century, janvier 1900, p. 51–72 ; « Some Recent Catholic Apologists », Fortnightly Review, janvier 1900, p. 24–44.[↩]

- [1] Au dire du cardinal Vaughan, les soupçons d’hétérodoxies concernent « la naissance virginale de Notre Seigneur et la virginité perpétuelle de la Sainte Vierge ; le récit évangélique de la résurrection et la préservation du corps ressuscité de toute corruption ; la réalité et la transmission du péché originel ; la rédemption comme réelle satisfaction pour les péchés des hommes ; l’éternité de la peine des damnés, l’inspiration et l’intégrité de l’Écriture Sainte ; le droit de l’Église catholique à interpréter le sens de l’Écriture avec autorité ; sa conservation perpétuelle de ses doctrines dans le même sens ».[↩]

- « Pour sauver la supériorité essentielle de l’homme, Caverni nie que les animaux possèdent une connaissance proprement dite. » (Artigas, Glick et Martinez, Seis católicos evolucionistas, p. 46[↩]

- Adversaire du P. Leroy, J. de Bonniot écrit : « Quant à moi, mon opinion est qu’il y a dans l’animal des opérations qui imitent la connaissance et le jugement, mais qui ne sont ni la connaissance ni le jugement, ces deux dernières opérations n’étant aucunement possibles sans la notion de l’absolu. » (La bête comparée à l’homme, Retaux-Bret éditeur, Paris, 1889, p. 171).[↩]

- En distinguant de qui peut être discuté et ce qui est de foi en matière de création de l’homme, Pie XII manifeste 50 plus tard qu’aucun jugement doctrinal n’a encore été émis sur la question de l’évolution (encyclique Humani generis, 12 août 1950).[↩]

- La suppression de la congrégation de l’Index en 1917 et l’attribution de la tâche qu’elle accomplissait depuis 3 siècles au Saint-Office est probablement à l’origine de cette confusion.[↩]