Christianisme et judaïsme post-christique : l’hypothèse de « deux chemins parallèles » peut-elle remplacer la doctrine traditionnelle d’une opposition irréductible ?

Un nouveau lauréat

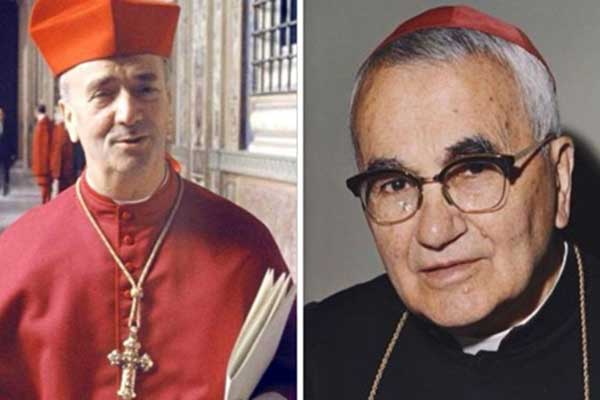

Le Prix du cardinal Lustiger fait partie des grands prix littéraires remis par l’Académie Française. Créé en 2012, il récompense tous les deux ans « un ouvrage de réflexion répondant aux intérêts du cardinal Jean-Marie Lustiger et portant sur les enjeux spirituels des divers phénomènes culturels, sociaux et historiques »[1]. Le lauréat reçoit la somme de 3 000 euros. Le premier en date à recevoir cette récompense fut, précisément l’année de la création du prix, le philosophe Jean-Louis Chrétien (1952–2019). Lui succéda en 2020 le philosophe juif converti au catholicisme Fabrice Hadjadj. Pour l’année écoulée, lors de la séance publique annuelle du 5 décembre 2024, le Prix fut remis au Révérend Père Jean-Miguel Garrigues, pour l’ensemble de son œuvre et tout spécialement son dernier ouvrage L’Impossible Substitution. Juifs et chrétiens (Ier – Ille siècle), paru aux éditions Les Belles Lettres en 2023[2].

2. Dans le discours qu’il prononça en décembre dernier, à l’occasion de la remise des prix de l’Académie[3], Pascal Ory[4] rappelle que, aux yeux de Jean-Luc Marion, lui-même disciple du cardinal Jean-Marie Lustiger, le Père Garrigues serait « une figure marquante de la théologie catholique en France »[5], signalée comme telle « dès sa thèse, alors très novatrice, sur Maxime le Confesseur ». Conférencier à Notre-Dame de Paris et, à plusieurs reprises, consultant à Rome, « il s’est distingué par deux principaux axes de recherche et de réflexion : d’abord la réconciliation entre les traditions théologiques latines et orientales, contribuant ainsi à un document romain sur le sujet, ensuite – et peut-être surtout – la rectification du rapport entre l’élection du peuple juif et l’élection de l’Eglise, dans la ligne directe de la déclaration Nostra Aetate comme des ouvrages de Joseph Ratzinger et de Jean-Marie Lustiger ». Dans son récent livre, L’Impossible Substitution, « il montre que la promesse d’un salut universel faite à l’Eglise n’annule ni n’éclipse l’alliance première d’Israël mais que l’une et l’autre s’entr’appartiennent et se confirment ».

De la substitution à la déchirure : relecture ou manipulation ?

3. L’idée maîtresse qui sert de guide à la réflexion entière du Père Garrigues est parfaitement synthétisée dès l’introduction de son livre : ” Le but de la présente enquête de théologie historique est d’interroger une déchirure religieuse qui s’est produite il y a presque vingt siècles dans le peuple juif et qui a donné naissance à ce qui s’est appelé depuis lors le christianisme ; une déchirure qui demeure »[6]. Le titre de l’ouvrage s’éclaire alors de lui-même : la réalité historique serait celle d’une « déchirure » et ne pourrait, en aucun cas, être celle d’une « substitution ». Voyons cela d’un peu plus près.

La doctrine traditionnelle, dans le sillage de saint Paul

« Translate enim sacerdotio necesse est ut et legis translatio fiat »

(Hébreux, VII, 12).

4. Les données traditionnelles de la théologie catholique[7] sont pourtant claires et avérées – du moins l’ont-elles été durant vingt siècles, jusqu’au moment où le concile Vatican II en inaugura la révision à peu près complète, en posant dans la déclaration Nostra aetate de nouveaux principes, dont Jean-Paul II devait tirer fort loin les conséquences.

5. Précisons, pour commencer, que le christianisme, religion du Nouveau Testament, n’est pas une autre religion que la religion de l’Ancien Testament. Comme l’explique saint Thomas[8] en effet, il n’y a pas, entre la Loi ancienne et la Loi nouvelle, la différence qui existe entre deux lois essentiellement différentes : c’est la même loi, qui se réalise seulement de manière encore imparfaite et provisoire dans l’Ancien Testament et de manière parfaite et définitive dans le Nouveau.

« On trouve deux manières dont les choses peuvent être distinctes. La première est celle qui porte sur les choses totalement diversifiées par leur espèce, telles que le cheval et le bœuf. La seconde peut se rencontrer entre ce qui est parfait, et ce qui est imparfait dans la même espèce, comme l’homme et l’enfant. C’est ainsi que la loi divine se divise en Loi ancienne et Loi nouvelle. Voilà pourquoi dans l’épître aux Galates, chapitre III, verset 24, saint Paul compare l’état de la Loi ancienne à celui d’un enfant qui se trouve encore soumis à un surveillant, tandis qu’il assimile l’état de la Loi nouvelle à celui d’un homme parfait qui n’est plus sous la tutelle du surveillant »,

6. Le christianisme n’est donc pas issu d’une déchirure – autant dire d’un schisme – d’avec le peuple élu de l’ancienne alliance. Il est, tout au contraire, l’aboutissement normal et nécessaire de ce peuple et de cette alliance. Celle-ci a en effet été établie par Dieu lorsque Abraham reçut la promesse d’une descendance[9]. L’objet de la promesse n’est autre que le christianisme, puisque la descendance promise à Abraham n’est autre que le Corps mystique du Christ, dans son chef et dans ses membres. Cette explication se trouve dans le chapitre III de l’épître de saint Paul aux Galates, au verset 16 et saint Augustin[10] en donne l’interprétation authentique, lorsqu’il dit que la véritable descendance d’Abraham est non seulement le Christ, mais encore la descendance spirituelle, de ceux qui ont la foi au Christ, tandis que les « Juifs » qui ne sont pas chrétiens ne sont pas de la descendance d’Abraham[11]. La venue du Christ constitue la réalisation de la promesse et entraîne donc pour conséquence la cessation de l’ancienne alliance et le commencement de la nouvelle, ou, plus exactement, la substitution de la nouvelle alliance à l’ancienne, la substitution de la religion chrétienne à la religion d’Abraham et de Moïse, la substitution de l’Eglise au peuple d’Israël, la substitution du christianisme à la religion de l’Ancien Testament. Le concile œcuménique de Florence déclare que « après la promulgation de l’Evangile, l’Eglise affirme que les cérémonies de l’ancienne Loi ne peuvent être respectées sans l’anéantissement du salut éternel »[12].

7. Cette idée de la « substitution » ne fait que traduire, aussi exactement que possible, la « translatio » dont parle saint Paul dans l’Epître aux Hébreux. Au verset 12 du chapitre VII, l’apôtre affirme que le changement d’alliance (ou de Loi) est la conséquence du changement de sacerdoce et de sacrifice : « Translate enim sacerdotio necesse est ut et legis translatio fiat ». Au verset 18 du même chapitre, il dit encore que ce changement s’explique du fait que le sacerdoce de l’Ancienne Loi ne sert désormais plus à rien ; incapable de sanctifier par lui-même, il pouvait seulement faire connaître à l’avance en le figurant le véritable sacerdoce qui aurait, lui, le pouvoir de sanctifier. Lorsque ce dernier advient, l’ancien sacerdoce est abrogé : « Reprobatio quidem fit praecedentis mandati propter infirmitatem ejus et inutilitatem ». Enfin, au verset 13 du chapitre VIII, saint Paul dit que les expressions dont se sert la Révélation désignent clairement cette abrogation. On appelle en effet l’alliance de Moïse l’alliance « ancienne » et on appelle l’Alliance de l’Evangile l’alliance « nouvelle ». Or, la relation entre l’ancien et le nouveau est la relation entre ce qui est abrogé et ce qui le remplace ou qui – précisément – se substitue à lui : « Dicendo autem novum, veteravit prius. Quod autem antiquatur et senescit, prope interitum est ».

8. Nulle déchirure, donc, de ce point de vue de l’aboutissement normal de l’ancienne alliance, qui n’était voulue dans le plan de Dieu que pour acheminer progressivement le peuple élu vers la réalisation de la promesse, et, pour préparer aussi, à travers le peuple élu, le reste de l’humanité à la venue du Sauveur, objet de cette promesse. Une fois celle-ci réalisée, l’ancienne alliance n’avait plus de raison d’être : elle devait céder la place à une nouvelle alliance, établie par Dieu avec le Christ. La nouvelle Alliance s’est donc substituée à l’ancienne.

La doctrine traditionnelle, dans le sillage de l’Evangile

« Et respondens universus populus dixit : Sanguis ejus super nos et super filios nostros ».

(Matthieu, XXVII, 25)

9. Il y eut en revanche une véritable déchirure, et elle se produisit lorsque le peuple juif tout entier, sous la pression de ses chefs, s’écria devant Ponce Pilate : « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants » (Matthieu, XXVII, 25). L’exégèse de la Tradition est unanime, du moins jusqu’à Vatican II[13] comme en témoigne l’étude de Denise Judant, publiée en 1969 aux Éditions du Cèdre, sous le titre : Judaïsme et christianisme – Dossier patristique. L’expression rapportée par saint Matthieu désigne une prise en charge collective du refus de reconnaître Jésus Christ comme le Messie annoncé dans les Ecritures, c’est-à-dire comme Celui qui devait, dans Sa propre Personne et dans l’Eglise fondée par Lui, réaliser la promesse faite à Abraham. Ce refus est celui des juifs du temps de Jésus Christ et il engage tous ceux qui voudront se reconnaître en eux, du fait même qu’ils continueront à maintenir, contre la volonté de Dieu, l’ancienne Alliance désormais devenue non seulement caduque mais encore mortifère.

10. Il y a donc bien déchirure et schisme, mais ce n’est pas une déchirure qui donnerait naissance au christianisme ; c’est une déchirure qui donne naissance au judaïsme post-christique ou au Judaïsme tout court, religion nouvelle et issue de ce refus d’accepter l’accomplissement de l’ancienne Alliance dans la nouvelle. Religion fausse, parce qu’en continuant à observer les rites de la Loi ancienne, dont le symbolisme regarde le mystère du Christ comme futur, elle professe que le Sauveur promis par Dieu à Abraham n’est encore pas venu.

11. « Il est vrai et il faut le préciser », remarque très justement Denise Judant, « qu’il y a une continuité entre le judaïsme vétéro-testamentaire et le christianisme. Mais il y a aussi une antinomie entre celui-ci et le judaïsme postchristique. En effet, l’Ancien Testament est tourné vers le Christ annoncé par les prophètes alors que le judaïsme postchristique nie explicitement non seulement la divinité, mais aussi la messianité de Jésus. Et c’est dans cette mesure qu’il met en cause le fondement même de la foi chrétienne »[14].

La nouvelle théologie du Père Garrigues, dans le sillage de Benoît XVI

12. La nouvelle théologie du Père Garrigues entend démontrer l’impossibilité de cette substitution. L’intérêt de sa démonstration est qu’elle s’efforce de se situer en conformité avec la réflexion menée par le Pape émérite Benoît XVI, dans une étude parue en 2018 [15].

13. Pour que l’explication théologique de la substitution fut délaissée comme impossible, il était nécessaire d’exclure l’idée d’une réprobation divine pesant sur les Juifs en raison de leur incrédulité ou de ce que Jésus a subi lors de sa Passion. C’est ce que fit le texte de la Déclaration Nostra aetate, en son numéro 4 : « S’il est vrai que l’Eglise est le nouveau Peuple de Dieu, les Juifs ne doivent pas, pour autant, être présentés comme réprouvés par Dieu ni maudits, comme si cela découlait de la Sainte Écriture ». Le Catéchisme de l’Eglise catholique, promulgué sous le Pape Jean-Paul II en 1992, entérine cet enseignement en son n° 597 : « Encore moins peut-on, à partir du cri du peuple : » Que son sang soit sur nous et sur nos enfants » (Mt 27, 25) qui signifie une formule de ratification (cf Ac 5, 28 ; 18, 6), étendre la responsabilité aux autres Juifs dans l’espace et dans le temps ». Le 12 mars 2000, à l’occasion du Grand Jubilé, le Pape Jean-Paul II posa un acte de repentance à l’égard de Juifs et parlant de ceux-ci comme du « peuple de l’Alliance et des bénédictions »[16], déclaration déjà assortie de l’affirmation réitérée selon laquelle l’ancienne Alliance n’a jamais été révoquée[17].

14. Certains furent tentés de voir, dans cette renonciation postconciliaire à la doctrine de la substitution, la renonciation à l’universalité de la médiation rédemptrice du Christ, dans le cadre d’un relativisme religieux qui verrait dans le catholicisme et le judaïsme contemporain deux voies de salut parallèles. Mais le 6 août de cette même année 2000, la Déclaration Dominus Jesus vint détromper les partisans de cette interprétation. En son numéro 14, Jean-Paul II y déclare en effet : « Il faut donc croire fermement comme vérité de foi catholique que la volonté salvifique universelle du Dieu Un et Trine est manifestée et accomplie une fois pour toutes dans le mystère de l’Incarnation, mort et Résurrection du Fils de Dieu ».

15. Entre d’une part la permanence de la vocation irrévocable de l’élection d’Israël, même dans sa partie endurcie, et d’autre part l’unicité et l’universalité de la médiation salvifique du Christ, « y a‑t-il contradiction et donc impasse théorique, double langage diplomatique ou paradoxe apparent ? »[18]. C’est ici que la réflexion du Pape émérite s’efforce de concilier les inconciliables. Cependant, remarque le Père Garrigues, Benoît XVI a voulu montrer dans son article que la doctrine de la substitution « contenait quand même des éléments valables » [19] et cela parce qu’il voyait bien « l’enjeu effrayant que représente pour l’Eglise le nécessaire redressement magistériel d’une opinion théologique aussi universellement répandue pendant des siècles, reprise par tant de Pères, de docteurs et de saints »[20]. Joseph Ratzinger demeure ici comme ailleurs l’homme d’un obsédant « renouveau dans la continuité ». Obsession, s’il en est, d’une impossible quadrature du cercle.

16. Le Pape émérite prend acte, comme d’une disposition de la Providence divine, de l’opposition qui a séparé « l’Israël rabbinique et l’Eglise catholique » et reconnaît une portée divine dans la constitution des juifs et des chrétiens en deux essences contraposées : « Nous touchons ici », dit-il, « à l’essence du christianisme et à l’essence du judaïsme, qui a de son côté développé une réponse à ces événements dans le Talmud et la Mishna. Comment l’alliance peut-elle être aujourd’hui vécue ? C’est la question qui a divisé la réalité concrète de l’Ancien Testament en deux chemins, le judaïsme et le christianisme ». Nous avons là, commente le Père Garrigues, la « position bien connue » de Benoît XVI, qui voit dans les juifs et les chrétiens « deux essences religieuses, issues toutes deux de l’Ancien Testament ». Non plus déchirure ni schisme, donc, mais dualité de cheminements, car dualités de Rédemption et de salut, dualité d’accomplissement.

17. Car c’est bien de cela dont il s’agit. Pour le croyant en Jésus, il y a un aspect du salut qui est accompli, et c’est la réconciliation fondamentale des hommes avec Dieu. C’est pour elle que Jésus est venu. Mais pour le juif, il y a un aspect du salut et de la Rédemption qui n’est toujours pas accompli, et c’est celui que saint Pierre appelle dans son discours de Pentecôte « la restauration de tout ce dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes » (Actes, III, 21). La restauration signifie ici le salut comme achèvement final du dessein de Dieu, non seulement dans les âmes, mais aussi dans les corps, dans la société humaine, dans le cosmos, non seulement dans l’Eglise, mais dans le peuple d’Israël, qui verra s’accomplir toutes les promesses messianiques dont il est porteur. L’un et l’autre, le chrétien et le juif, seront alors renouvelés et reconciliés en entrant, par le salut achevé, dans l’âge à venir. « En affirmant cette dimension d’inachèvement du salut, qui fait dire à Paul que nous sommes » sauvés en espérance (Rm, VIII, 24), les chrétiens peuvent mieux comprendre contre quoi butent fondamentalement les Juifs à propos de Jésus, dont la messianité n’accomplit pas le renouvellement visible de toutes choses, ou du moins des relations humaines, promis par les prophètes pour l’âge messianique. C’est ce qu’exprime la formule très frappante de Gershom Sholem[21] sur la « non-rédemption du monde »[22]. Partant, ce serait en renouant avec la « tension eschatologique omniprésente dans le Nouveau Testament »[23] que les chrétiens pourraient rejoindre les juifs dans l’espérance d’un salut qui reste attendu dans son achèvement parce qu’il est toujours en avènement. La réalité concrète de l’Ancien Testament, divisée en deux chemins, le judaïsme et le christianisme, pourrait ici retrouver son unité au sein de la dualité.

Cajetan et le sens du mystère

18. L’explication de Benoît XVI, repensée par le Père Garrigues, repose en réalité sur une méprise, vite dissipée grâce au recours à la doctrine théologique du Docteur commun de l’Eglise, expliquant les raisons profondes de l’attitude des juifs durant la Passion. Ceux-ci furent en effet coupable de la mise à mort du Christ, et c’est pour rendre un compte exact de cette culpabilité que, dans la question 47 de la Tertia pars de la Somme théologique, saint Thomas d’Aquin se demande si les juifs eurent connaissance de la véritable identité de Jésus de Nazareth. Etait-il le Christ, le Messie annoncé dans les Ecritures ? Etait-il le Fils de Dieu ? Ils le surent ou eurent le moyen de le savoir et c’est pourquoi, leur ignorance, s’il en fut, demeura vincible et affectée. Loin de les excuser, elle les accuse. Et c’est ici que le commentaire de Cajetan nous apporte toutes les précisions utiles, pour dissiper la fausse explication de Benoît XVI.

19. « Les juifs, sans doute, ne reconnurent pas que tout ce qui avait été dit du Messie s’accomplissait en Jésus de Nazareth. En effet les prophètes avaient annoncé qu’il serait le roi d’Israël, qu’il rachèterait Israël de sa captivité, etc. C’est pourquoi les mages demandèrent à Hérode : » Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? « . Et bien que nous sachions maintenant que cela doit s’entendre temporellement seulement lors du second avènement du Christ, et que cela doit s’entendre spirituellement lors du premier, cependant avant la Résurrection du Christ cette distinction n’était pas connue, comme le montre le fait que les Apôtres eux-mêmes, instruits par le Seigneur, ne le savaient pas ; il est dit en effet en Lc XVIII, 34 que, quand le Seigneur avait annoncé sa mort et sa Résurrection, » ils ne comprirent rien de tout cela […] C’est pourquoi, comme cette distinction des deux avènements du Christ était ignorée, les princes des Juifs, aveuglés par la malice de leurs sentiments envers le Christ, rejetèrent les autres témoignages tirés de l’Ecriture, des signes et de la doctrine comme insuffisants ; alors qu’ils étaient très suffisants, et décrivaient et promettaient le second avènement. Bien plus, alors que le Christ était le roi d’une royauté encore à venir, ils l’accusèrent devant Pilate d’usurpation du titre royal, du fait que Jésus se disait le Christ ; et c’est ainsi qu’ils obtinrent enfin une sentence de mort contre lui »[24]. Bref, les juifs rejetèrent Jésus parce qu’ils ne voyaient pas en lui la réalisation d’une promesse qui concernait en réalité son deuxième avènement. Ce deuxième salut enfin achevé, cette restauration finale cosmique de toutes choses dans le Christ, qui est encore à venir pour le deuxième avènement, ils s’obstinent à vouloir qu’elle soit réalisée avant la Parousie, dans le cours de l’histoire, lors du premier avènement du Messie et c’est pourquoi cette non-rédemption du monde, dont s’accommode l’Eglise avec saint Paul, demeure pour eux un scandale.

20. L’explication de Cajetan apporte ainsi des éclaircissements intéressants sur le mystère que représente ce judaïsme dévoyé. L’erreur initiale de celui-ci – et qui se poursuit durant le cours de tous les siècles – est de ne pas avoir su reconnaître la distinction (pourtant présente dans les Ecritures) entre les deux avènements du Christ : le premier, indirectement temporel et directement spirituel ; le second, directement spirituel et temporel, à la fois, réservé pour la fin des siècles. Cela les conduit inexorablement à méconnaître le rôle de l’Eglise et la vraie nature de la Chrétienté, ainsi qu’à refuser un ordre social où l’Eglise et les Etats, pour être unis, restent distincts. Cela les conduit à rechercher une fausse Chrétienté avec l’accomplissement d’un mondialisme crypto messianique. L’explication de Cajetan a encore le grand mérite de donner tout son sens à la réponse de Jésus devant Caïphe. Alléguer la prophétie de Daniel, VII, 13–14, ce n’était pas seulement proclamer sa divinité ; c’était surtout attester la véritable portée de son royaume, dont l’accomplissement dernier reste réservé pour la Parousie.

21. Bien loin de représenter la répartition de l’Ancien Testament en deux chemins, la dualité du judaïsme et du christianisme est celle d’une opposition irréductible, le premier étant dans son essence le refus du second, refus de l’accomplissement de la promesse, tel que voulu par Dieu, et pour autant véritable anti-christianisme foncier. Et c’est précisément la doctrine théologique traditionnelle de la substitution qui peut seule rendre compte de cette inimitié irréconciliable.

Source : Courrier de Rome n° 682 – janvier 2025

- https://www.academie-francaise.fr/prix-du-cardinal-lustiger[↩]

- Cf. https://www.youtube.com/live/rjarx8MdDxI, de 48.40 à 50.13.[↩]

- https://www.academie-francaise.fr/sites/academie-francaise.fr/files/5_discours_sur_les_prix_litteraires_m.ory_page_1_a_24.pdf[↩]

- Né en 1948, Pascal Ory, agrégé d’histoire et docteur d’État, a été élu à l’Académie française, le 4 mars 2021, et reçu le 20 octobre 2022. On lui doit une étude historique remarquée sur la judéophobie (De la Haine du juif, Éditions Bouquins). Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Pascal_Ory[↩]

- Son autobiographie est parue aux Presses de la Renaissance en 2007, sous le titre Par des sentiers resserrés. Itinéraire d’un religieux en des temps incertains.[↩]

- Garrigues, p. 9[↩]

- Voir à ce sujet le livre du Père Julio Meinvielle, Le Judaïsme dans le mystère de l’histoire, réédition Editions saint-Rémi, 2007 http://www.librairiefrancaise.fr/fr/home/2601-le-juif-dans-le-mystere-de-l-histoire-abbe-julio-meinvielle-9782845196575.html ; Charles Journet, Destinées d’Israël, Eglof, 1945 ; notre livre Vrai Israël et faux judaïsme, 2e édition, Iris, 2023 https://editionsiris.com/products/vrai-israel-et-faux-judaisme ; ainsi que les numéros du Courrier de Rome de février 2016, mai 2024 et juin 2024[↩]

- Somme théologique, 1a 2ae, question 91, article 5.[↩]

- Gn, XXII, 16–18[↩]

- Saint Augustin, Commentaire sur l’Epître de saint Paul aux Galates, n° 23 (sur III, 15–18) dans Migne latin, t. XXXV, col. 2121[↩]

- Saint Augustin, Commentaire sur l’Epître de saint Paul aux Galates, n° 28 (sur III, 28–29) dans Migne latin, t. XXXV, col. 2125–2126[↩]

- Concile de Florence, « Bulle Cantate Domino » du 4 février 1442 (Décret pour les Jacobites), DS 1348.[↩]

- Elle est présentée par les commentaires du Père Lagrange, de Pirot-Clamer, de Cornelius a Lapide[↩]

- Denise Judant, p. 203.[↩]

- Joseph Ratzinger – Benoît XVI, « Les dons et l’appel sans repentir. A propos de l’article 4 de la Déclaration Nostra aetate » dans Communio, n° 259, de septembre-octobre 2018, p. 123–145[↩]

- Jean-Paul II, « Prière universelle lors de la messe du 12 mars 2000 pour la demande de pardon » dans la Documentation catholique n° 2223, p. 331[↩]

- A titre d’unique exemple, cf. Jean-Paul II, « Discours du 17 novembre 1980 à la communauté juive de Mayence » dans la Documentation catholique n° 1798, p. 1148 : le judaïsme actuel continue d’être « le peuple de Dieu de l’Ancienne Alliance, Alliance qui n’a jamais été dénoncée »[↩]

- Garrigues, p. 209[↩]

- Garrigues, p. 215.[↩]

- Garrigues, p. 215.[↩]

- Gershom Sholem (1897–1982) est un historien et philosophe juif, spécialiste de la kabbale et de la mystique juive, né à Berlin et décédé à Jérusalem.[↩]

- Garrigues, p. 212.[↩]

- Garrrigues, p. 212.[↩]

- Cajetan, ad locum, n° V[↩]