Frère coadjuteur de la Compagnie de Jésus (1531–1617)

Fête le 31 octobre.

L’antique cité de Ségovie, qui fut d’abord séjour de plaisance sous la conquête romaine, devint avec la domination mauresque une ville florissante, car dans les vastes déclivités des Guadenama paissaient de blancs troupeaux dont la laine favorisa le commerce des drapiers. C’est dans cette ville que naquit, le 25 juillet 1531, Alphonse Rodriguez, qui, après quelques années de labeur en ce noble métier de maître drapier, devint très humble Frère coadjuteur de la Compagnie de Jésus. Ce nom de baptême si populaire et ce nom de vieille souche familiale si répandu en Espagne furent portés par bon nombre de personnages célèbres. L’un des plus marquants avec lequel l’humble religieux serait facilement confondu est le Père Jésuite Alphonse Rodriguez, né à Valladolid en 1528, mort à Séville en 1616, auteur de la fameuse Pratique de la Perfection chrétienne.

Près des murs de la cité, au pied des arches d’un aqueduc monumental, vivait sur la paroisse de Saint-Coloma un habile tisseur nommé Diego Rodriguez. Il avait épousé une vertueuse femme, Marie Gomez d’Alvarado, et Dieu les avait bénis en leur accordant sept garçons et quatre filles. C’est du troisième de ces enfants que nous voudrions retracer brièvement l’histoire.

Les premières années d’enfance. – Son mariage.

Alphonse, dès sa première jeunesse, était un enfant pieux, réfléchi et déjà tout absorbé en des visions supraterrestres. Il avait pour la Sainte Vierge une câline et profonde prédilection. Un jour qu’il était comme tout ravi en extase devant une image de Marie, on l’entendit murmurer : « Madame, si vous saviez combien je vous aime, vous ne pourriez m’aimer davantage », et il entendit comme une douce voix lui répondre : « Tu te trompes, cher enfant, je t’aime bien plus que tu ne saurais m’aimer. »

Il était encore tout petit enfant lorsqu’on le mit à l’école chez les Franciscains, dont l’église et le couvent étaient proches de sa demeure. Il avait dix ans quand deux Pères Jésuites vinrent donner une mission à Ségovie et furent logés dans la maison de campagne de Diego son père. Député près d’eux pour les servir, Alphonse montra tant d’empressement que les missionnaires, pour le récompenser, lui enseignèrent le catéchisme et la récitation du rosaire. Ce premier contact avec la Compagnie de Jésus laissa en son cœur une empreinte profonde ; elle aura plus tard un part importante en la détermination qui lui fera quitter le monde.

En 1543 venait d’arriver à Alcala François de Villanueva, envoyé par saint Ignace pour fonder un collège. A la première nouvelle, Diego s’empressa d’y envoyer ses deux fils aînés, Diego et Alphonse. Mais, un an à peine après leur entrée, les deux étudiants furent rappelés en hâte, car leur père venait de mourir, et la mère avait besoin de leur présence pour diriger les affaires de famille. L’aîné, dont les études avancées promettaient le succès, fut autorisé à les poursuivre ; Alphonse dut se résigner à prendre le commerce paternel.

Les âmes d’élite enclines et déjà initiées aux choses divines sont souvent inhabiles aux trafics humains. Alphonse, d’ailleurs, vit se multiplier sous ses pas les difficultés et tracas ; l’éducation de Diego, le partage des terres après le décès du père, les guerres où Charles-Quint engageait alors l’Espagne, la prohibition de l’exportation des tissus firent que le négoce familial alla de mal en pis. Par déférence pour les désirs de sa mère et des siens, dans l’espoir que la dot d’une femme l’aiderait à remettre d’aplomb sa fortune, Alphonse épousa en 1557 Marie Suarez, fille d’un éleveur estimé de la petite cité voisine de Pédraza ; il avait alors vingt-six ans. Le jeune ménage s’établit à Ségovie, dans la rue du Marché.

Deux ans après, un collège de Jésuites se fondait dans la même ville et le P. Louis Santander en fut nommé recteur. La parole ardente de ce prédicateur inlassable et directeur consommé attira vers lui la sympathie et le dévouement de toutes les familles chrétiennes de Ségovie. Alphonse Rodriguez était l’un de ses auditeurs les plus assidus et auxiliaire des plus secourables, autant que le lui permettaient ses maigres ressources. Il s’était choisi une demeure dans le voisinage de l’église Saint-Just et y avait installé sa petite famille, composée de deux garçons et d’une fille. Des pertes réitérées mirent la situation familiale en un tel péril que son frère aîné Diego quitta le droit et vint s’associer avec lui.

Les deuils. – Projets de vie religieuse.

Dieu, qui avait sur lui ses desseins, comme pour toute âme qu’il veut façonner et polir au creuset de la souffrance, multiplia les épreuves. La petite Marie, sa fille tant aimée, lui fut enlevée soudainement au moment même où sa femme tombait malade. Celle-ci mourut à son tour, après une longue et coûteuse maladie, peu après la naissance du second fils. Son aîné, Gaspard, suivit de près sa mère et sa sœur, si bien qu’Alphonse devint veuf à trente et un ans, avec un tout jeune fils à élever. Croyant ces calamités successives envoyées par Dieu comme un châtiment de ses péchés, il devint anxieux sur le salut de son âme. L’horreur du péché grave se fît chez lui si obsédante, qu’il demanda généreusement à Dieu la faveur de supporter ici-bas tous les tourments de l’enfer plutôt que de tomber dans un seul péché mortel. Après avoir formulé cet héroïque souhait, il s’offrit à Dieu par une première consécration totale. Ayant fait une confession générale, il s’astreignit aux jeûnes des vendredis et samedis, puis commença à prendre la discipline et se revêtit d’un cilice, enfin il s’adonna à la méditation prolongée.

Un an après la mort de sa femme, Alphonse perdit sa mère. Un seul bien l’attachait encore au monde, son dernier fils, le petit Alphonse. Dieu brisa ce dernier obstacle à un don total.

Complètement libre de tout lien d’affection humaine, Alphonse eut tout de suite la pensée de la vie religieuse. Le P. Santander ayant quitté Ségovie pour Valence, ce fut le P. Martinez qui le dirigea dans les voies de la spiritualité. A la frayeur scrupuleuse sur l’indignité de son âme succéda un meilleur et plus doux sentiment, celui d’un très confiant et total amour de Dieu.

Précepteur. – Essai de vie érémitique.

Cependant, six ans s’étaient écoulés depuis qu’en réalité il avait quitté le monde, et la question de sa vocation n’était pas résolue. Après des hésitations pleines d’humilité, il s’enhardit toutefois et sollicita son admission dans la Compagnie de Jésus. Son âge de trente-huit ans, son instruction sommaire mettaient empêchement à ce qu’il fût reçu comme scolastique, c’est-à-dire comme religieux appelé au sacerdoce. Sa santé, très ébranlée par les austérités excessives auxquelles il se livrait, fut aussi un obstacle à son admission comme Frère coadjuteur, malgré l’avis favorable du P. Martinez. En présence de ce refus, celui-ci donna au postulant le conseil d’aller à Valence retrouver le P. Santander.

Sans hésiter, Alphonse, par un acte authentique, légua à ses deux sœurs ce qu’il possédait, sauf l’argent nécessaire au voyage, puis il partit. Il arriva à Valence vers la fin de 1568, après avoir subi le long du parcours l’humiliante nécessité de demander l’hospitalité eu différentes maisons religieuses, car ses ressources furent vite épuisées. Pour se donner le temps de le diriger de nouveau et de prendre une détermination, le P. Santander le plaça comme précepteur chez un marchand, Ferdinand Chemillos. Entre temps, Alphonse, malgré ses trente-neuf ans, suivait les cours des débutants en latin. Après ce premier préceptorat, le postulant en fît un second chez la marquise de Terranova dont il eut en garde le fils, Louis de Mandoza.

Sur l’avis de son confesseur, Alphonse résolut de solliciter de nouveau son admission dans la Compagnie de Jésus, sinon comme scolastique, au moins comme Frère. II allait atteindre la réalisation de son violent désir, quand le diable lui tendit un piège où il faillit compromettre sa vocation. Un ami de son âge, qu’il avait connu au collège de Valence, voulut l’entraîner dans un ermitage près de la petite ville de Matteo. Alphonse céda et fut quelque temps compagnon de l’ermite. Les importunités de ce dernier, ses originalités de vie et de costume, l’excédèrent, il revint en hâte chez lui. De retour, il va trouver son confesseur qui lui adresse une réprimande aussi vive que juste. Confus et effrayé, Alphonse promet à son directeur une soumission complète. La suite des événements prouva que l’ermite était ce qu’on appelle un faux dévot.

Sur ces entrefaites vint à Valence le P. Cordésès, provincial, qui, prié par le recteur du collège, finit, malgré de nouvelles objections touchant l’insuffisance d’instruction et la santé du postulant, par accepter Alphonse comme Frère coadjuteur.

Sa vie de religieux. – Dures épreuves.

La Compagnie de Jésus existait depuis sept ans, quand saint Ignace crut l’heure venue d’adjoindre aux Pères et Frères scolastiques des Frères coadjuteurs ou Frères lais, à l’instar de ce qui se pratiquait depuis longtemps dans les Ordres anciens seulement. Le matin du 31 janvier 1571, Alphonse Rodriguez fut reçu comme novice. On estimait à bon droit que ses années de pénitence et de réclusion volontaire au milieu du monde lui tenaient lieu de postulat. La maison du Noviciat, qui fut d’abord établi provisoirement à Valence, puis à Gandie, près du saint duc François de Borgia, se fixa ensuite à Saragosse, mais le Fr. Alphonse n’y fut point envoyé et resta à Valence. Ses supérieurs ayant diminué les pénitences exagérées qu’ils s’était imposées et qui ébranlaient sa santé, il s’adonna avec une véritable joie et un grand empressement aux besognes les plus fatigantes et les plus humbles ; si l’expression était reçue, nous dirions volontiers qu’il se jeta à âme perdue dans l’intimité de Jésus et spécialement de Jésus souffrant.

La meilleure preuve des progrès du Fr. Alphonse dans la vie spirituelle, c’est qu’après six mois de noviciat, ses supérieurs l’envoyèrent à Majorque dans une maison fondée à Montesion et où allait s’établir un collège. Le bon Frère, lorsqu’il avait achevé ses exercices spirituels, se plaisait à aider les maçons à la construction de la chapelle ou bien il accompagnait l’un des Pères en ses œuvres d’apostolat dans la ville ou les environs.

A la fin de janvier 1573, ses deux années de noviciat touchaient à leur terme, mais il ne fit ses vœux que deux mois plus tard, le 5 avril. C’est après cette profession que, sur l’ordre du P. Torrens, il commença à écrire une sorte d’autobiographie spirituelle qui est un document précieux pour les historiens de sa vie.

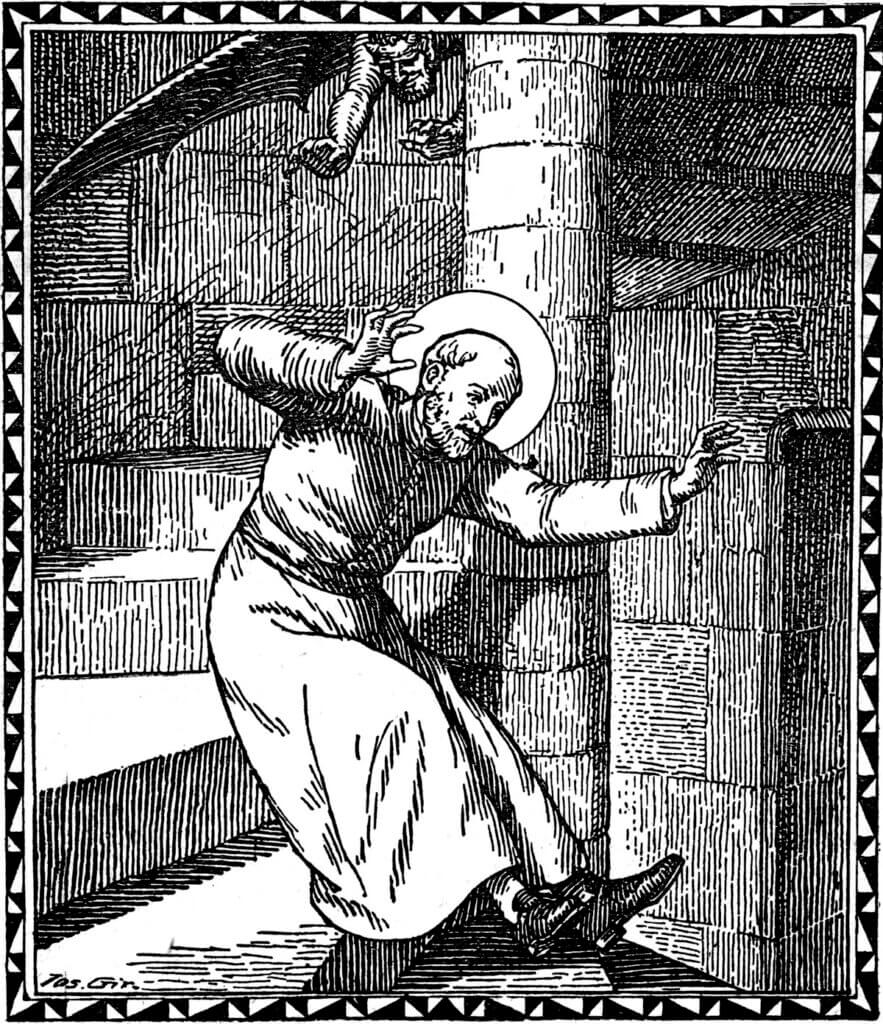

Le ciel le combla de toutes manières, car aux plus consolants encouragements vint se joindre la vraie marque des élus, celle de la tentation, torture morale, la pire de toutes, qui achève d’éprouver, de purifier, de surélever l’âme enfin, en la jetant pantelante sur le Cœur divin. Les jouissances légitimes qu’Alphonse avait connues dans le mariage devinrent un souvenir obsédant et d’une aiguisante ténacité ; les moins nobles aspirations de sa nature qu’il croyait assoupies et domptées par la pénitence se réveillèrent implacables et impérieuses en ce midi de ses années. Le vœu de chasteté qu’il avait fait à Dieu le jetait dans un trouble continuel. Dans la tourmente, Alphonse se réfugia auprès de Jésus et de sa Mère. Pour se venger de leur défaite, les démons le maltraitèrent avec une rage infernale : deux fois, dit son biographe, ils le précipitèrent du haut d’un escalier.

Une autre épreuve, tout aussi terrible, mais marque encore de prédestination, c’est la sécheresse spirituelle pour les habitués de l’oraison. Elle ne fut point épargnée au Fr. Rodriguez. Il en connut aussi les tourments, mais son obéissance envers ses directeurs les surmonta victorieusement.

Ces luttes morales, très épuisantes, avaient altéré la santé du patient qui fut alors désigné pour les fonctions de portier du collège de Montesion, qu’il devait exercer un très grand nombre d’années. Dans cette charge délicate et absorbante, il ne montra jamais le moindre signe d’impatience, quelque importunité qu’il eût à souffrir. Le secret de sa patience était la passion qu’il avait de répondre en tout aux appels divins. Le son de la clochette, l’appel d’un visiteur, étaient pour lui la Voix de Dieu. Il sortit rarement de l’effacement ; cependant il montra beaucoup de zèle pour engager les élèves du collège à entrer dans la Congrégation des étudiants, récemment fondée, et aussi pour catéchiser les pauvres et les vagabonds.

Aux tortures morales dont nous avons parlé se joignirent des souffrances physiques. Des douleurs d’estomac, d’épaules et de poitrine commençaient de l’étouffer tandis que sur sa langue et sur ses membres venaient de pointer des furoncles brûlants, qui devaient durant quatorze ans le plonger comme dans un purgatoire anticipé. En mars 1585, le P. Alphonse Roman vint comme visiteur à Montesion, c’est entre ses mains qu’Alphonse émit ses derniers vœux.

Ce fut pour lui une occasion de faire des progrès dans l’esprit de renoncement et la confiance illimitée en la bonté divine. En 1591, le Fr. Rodriguez atteignait ses soixante ans. Minée par de continuelles austérités, sa santé commença à décliner. Il reçut l’ordre de dormir désormais dans un lit : jusque-là il s’était contenté de sommeiller quelques heures sur une table ou une chaise. Comme il s’était dévoué jadis pour la confrérie des étudiants, il se dépensa sans compter pour celle des hommes, qui fut établie à Majorque en 1596.

Ses supérieurs décidèrent de le relever de ses fonctions de portier pour l’employer à de légers travaux d’intérieur. Ne pouvant plus servir la messe dans la chapelle publique, il la servit encore dans la chapelle domestique et il passait une partie de la matinée à entendre les messes tardives célébrées par les Pères souffrants ou par des visiteurs. Comme on le savait choyé de Dieu, le P. Alvarez ordonna au Fr. Rodriguez de reprendre son Mémorial et d’écrire tout ce qu’il pouvait se rappeler de sa vie intérieure dans le passé. Bien à contre-cœur Alphonse obéit, et, à dater de mai 1604, il rédigea avec soin ce Mémorial, commencé jadis en notes décousues.

Saint Pierre Claver. – Mort de saint Alphonse Rodriguez.

Un an après qu’il eut reçu cet ordre, arrivait à Montesion un jeune religieux catalan dont le nom restera désormais inséparable de celui du saint Fr. Rodriguez, c’était saint Pierre Claver, qui venait terminer l’étude de la théologie morale. Ayant entendu parler des vertus de l’ancien portier du collège, il lui demanda aussitôt une entrevue et le supplia d’être son guide spirituel. Par une inspiration du ciel, Alphonse Rodriguez pressa Pierre Claver de demander à être envoyé dans les missions d’Amérique. L’heure de la séparation vint, le vieux Frère convers assura le jeune et bouillant apôtre de ses prières, du mérite de ses pénitences et souffrances, puis lui donna un livret écrit de sa main et intitulé La perfection religieuse.

Le déclin de cette sainte existence devait être marqué par une dernière et suprême épreuve. Les gens d’Eglise, libérés des soucis des affaires, des obsessions des plaisirs, ont plus de loisirs pour s’attarder parfois à des mesquineries jalouses. Aussi, même avec l’intention de bien faire tel d’entre eux circonvient les supérieurs contre un frère incompris.

Alphonse fut la victime de cette humaine faiblesse. Les prodiges, qui déjà de son vivant semblaient devoir être attribués à sa vertu, à ses mérites et à ses mortifications, parurent porter ombrage à plusieurs ; un nouveau provincial, le P. Joseph de Villegeas, prévenu contre celui que déjà on regardait comme un thaumaturge puissant, se livra, au sujet du caractère de la vie intérieure de Fr. Alphonse, à une enquête minutieuse. Avec tact et prudence, il ne voulut pas que l’on regardât d’ores et déjà comme des reliques ce qui appartenait au religieux. Il trouva exagérée la valeur de ses écrits spirituels, et pour humilier à dessein le bon Frère, il lui fît des reproches publics. De l’affront, le vieillard n’éprouva que joie et réconfort.

L’âme toute inondée d’avance de célestes clartés, le corps depuis longtemps purifié par des souffrances expiatrices, Alphonse Rodriguez pouvait paraître devant le Juge qui d’un regard divin scrute les reins et les cœurs. Après de nouvelles tentations de découragement, des assauts réitérés de toutes sortes d’infirmités humiliantes et crucifiantes, l’heure de la délivrance sonna enfin. Déjà il avait reçu le Saint Viatique et l’Extrême-Onction. Il était si faible qu’on dut le soutenir pour recevoir son Dieu. Les jours qui suivirent, il paraissait comme en extase, n’ouvrant les lèvres que pour prononcer les noms de Jésus et de Marie.

Le 31 octobre, vers minuit, il s’écria, comme en s’éveillant d’un profond sommeil : « Voici l’Epoux qui vient ! » et reprit possession de lui-même. Il expira peu de temps après, en prononçant à voix haute le nom de Jésus. Il avait quatre-vingt-six ans trois mois et cinq jours.

Aussitôt qu’il eut rendu le dernier soupir, sa cellule fut dépouillée de son misérable mobilier ; son corps, revêtu de la soutane et du manteau, fut mis dans une bière. Ce furent alors des processions sans fin des communautés, du Chapitre de la cathédrale, des différentes paroisses. Comme on était à la veille de la Toussaint, on différa le service, mais, dans la nuit, on inhuma le corps dans la chapelle de la Vierge, pour le soustraire aux fidèles empressés qui déjà voulaient s’emparer des précieux restes ou y faire toucher quantité d’objets.

La canonisation.

Avant même que le cercueil du serviteur de Dieu fût déposé dans le caveau, plusieurs enfants malades furent apportés près de sa dépouille mortelle et retrouvèrent immédiatement la santé, alors que tout espoir de les sauver semblait perdu. Les miracles qui suivirent durant les pèlerinages qui s’établirent aussitôt près de son tombeau sont légion.

Le recteur du collège de Montesion, le P. Julien, sollicita de l’évêque de Palma de Majorque, Mgr Simon Bauza, qu’il fût procédé à une information officielle des vertus d’Alphonse Rodriguez. Une semblable recherche avait été commencée à Ségovie dès 1618, par l’évêque du lieu. Le procès commença donc à Palma en 1619. Trois ans après, les deux informations furent produites devant la Congrégation des Rites. La nouvelle législation d’Urbain VIII relative au culte des Saints retarda un peu la marche du procès. Cependant, en décembre 1625, ce même Pape signa une commission pour l’introduction de la cause. Aussi, sans plus tarder, en 1631, les Pères du collège de Montesion commencèrent-ils la construction d’une magnifique chapelle pour y transférer les reliques du serviteur de Dieu. Au grand désappointement de tous, un nouveau décret d’Urbain VIII interdit de procéder à aucune béatification ou canonisation avant que cinquante ans se fussent écoulés depuis la mort des personnes proposées aux honneurs des autels. Ce décret aurait retardé l’examen de la cause jusqu’en 1667 ; le délai fut raccourci grâce à une permission pontificale. Mais le culte public ayant été rendu trop tôt, de nouvelles difficultés surgirent. Il fallut examiner scrupuleusement le fameux Mémorial du Frère et tous ses écrits. Ce ne fut qu’en 1717 que la Congrégation des Rites déclara qu’il ne s’y trouvait rien de répréhensible. Enfin, en 1760, Clément XIII publia le décret d’héroïcité des vertus d’Alphonse Rodriguez.

La joie fut de courte durée ; l’expulsion des Jésuites des Etats espagnols, la suppression de l’Ordre en 1773 arrêtèrent les progrès de la cause. Lorsque Pie VII eut rendu à l’Eglise la célèbre Compagnie, les Jésuites rentrèrent en 1816 dans leur maison de Montesion, et la cause fut reprise. Le décret de béatification fut publié le 20 mai 1825 et les fêtes en furent fixées au 12 juin de la même année.

En 1831, on présenta une demande d’enquête sur les miracles opérés par son intercession. Deux nouvelles guérisons furent approuvées le 4 février 1871. La cause, toutefois, ne fut reprise qu’en janvier 1885, sous Léon XIII.

Cet illustre pontife fêtait en l’année 1888 son jubilé sacerdotal. Il décréta en ce mémorable anniversaire la canonisation de dix grands serviteurs de Dieu, les sept fondateurs des Servites et trois Jésuites : Pierre Claver, Jean Berchmans et Alphonse Rodriguez. C’est le 15 janvier 1888 qu’eut lieu la cérémonie, dans la loge du portique de Saint-Pierre, nouvellement restaurée. La fête de saint Alphonse fut fixée au 30 octobre.

Abbé L. Tabourier.

Sources consultées –. Vie admirable de saint Alphonse Rodriguez, coadjuteur temporel de la Compagnie de Jésus (Paris, 1890). – P. Francis Goldie, Saint Alphonse Rodriguez, de la Compagnie de Jésus, traduit de l’anglais par l’abbé J. Cardon (Paris et Lille, 1891). – (V. S. B. P., n° 427.)