Vierge en Bretagne (+ 620)

Fête le 4 juin.

Cette gracieuse et aimable Sainte est actuellement peu connue en dehors du pays Vannetais, où elle vécut à Plœmeur, près de Lorient, depuis son arrivée en Bretagne, au vie siècle. Son nom, avec les variantes que lui attribue une ancienne édition du cartulaire de Quimperlé : Nennec, Melec, Nudec, Ninnoch, se retrouve dans la dénomination de plusieurs villages du Morbihan (Lannelec, Nomelec, Kermanec, etc.) et même dans le Finistère (Lannenoc, Lenninoch et autres), signe certain de l’étendue de son culte. Peut-être aussi doit-on, comme nous l’expliquerons plus loin, le dégager de celui de sainte Candide, honorée dans les localités cornouaillaises de Tourc’h et de Scaër, localités qui ont pu être visitées jadis par sainte Nennok ou ses filles.

Naissance miraculeuse et jeunesse de sainte Nennok.

Le prince Brokan, père de Nennok, régnait au vie siècle sur un petit État de la Grande-Bretagne du Nord limitrophe de l’Ecosse vers le Strat-Cluydi. Il était parent du roi breton saint Gunthiern, fondateur, après sa retraite hors du monde, de l’abbaye d’Anaurot (Quimperlé), en Bretagne continentale. De sa femme, Menedux, également de lignée royale, de la race de Jules-César, ajoutent les Bollandistes, Brokan avait eu quatorze enfants, tous religieux en différents monastères. Les deux époux restaient donc, jeunes encore, privés d’un héritier direct pour la succession de leur État. Ils résolurent, en cette occurrence, de faire violence au ciel et d’obtenir, par le jeûne et la prière, le fils ou la fille qui, à leur mort, continuerait leur lignage.

Afin de se concilier plus sûrement les faveurs divines, Brokan se retira dans une de ses demeures proches de la ville, y appela des religieux dont, pendant toute une quarantaine, il partagea la vie, la surpassant même par ses effrayantes austérités. Tant de prières et de sacrifices furent enfin exaucés. Brokan reçut d’un ange l’avertissement d’avoir à retourner près de Menedux qui, le temps venu, lui donnerait une fille du nom de Nennok. Et, en effet, après neuf mois, naquit la petite Nennok. Elle fut baptisée par le grand Colomba ou Kolomkill, Abbé d’Iona, venu, dit le P. Albert le Grand, visiter Brokan « pour quelques affaires d’importance ».

Lorsque Menedux eut achevé d’allaiter sa fille, elle la confia à ses parrain et marraine, eux aussi nobles seigneurs, parents de Brokan : Gurlehentel, appelé encore Ilfin, et sa femme Guen-Argant, qui vivaient dans la pratique de la plus grande piété. Ils y formèrent leur filleule. Nennok demeura près d’eux jusqu’à l’âge de 15 ans, et devint, sous leur direction, la jeune fille accomplie que l’on nous dépeint « d’humeur douce, humble, modeste, obéissante, adonnée à l’oraison », à la lecture des Saints Livres et utilisant les heures de loisir dans des travaux à l’aiguille. Assidue à entendre la messe, elle se plaisait, nous est-il dit, à visiter les églises, à assister aux prédications.

Sainte Nennok repousse une alliance princière.

De retour à la cour de Brokan, son père, Nennok ne tarda pas à y être remarquée pour son charme et sa rare beauté, rendus plus attirants par la vertu aimable de la gracieuse enfant. Sa réputation dépassa vite les limites de la petite cour et la fit demander en mariage par un prince scot. Celui-ci vint, accompagné de ses principaux seigneurs, prier le père de Nennok de lui accorder la main de la jeune fille. Brokan, qui s’était assuré de l’établissement avantageux que serait, pour elle et pour son peuple, l’alliance de ce prince, se montra très disposé à y consentir. Cependant il voulut auparavant consulter l’intéressée. Il ne lui cacha pas son vif désir de lui voir agréer cette union, non seulement en vue de son bonheur personnel, mais encore pour le bien de ses propres sujets. Or, depuis longtemps, Nennok n’avait au cœur qu’un amour : celui du Christ. Ayant donc « quelque peu pensé à part soi », comme le dit Albert le Grand, elle répondit à Brokan :

Mon père, je ne doute aucunement du prince qui me recherche, ni de l’honneur que votre maison recevrait de son alliance, non plus que du profit et utilité qui pourrait résulter de ce mariage pour les deux provinces ; mais je ne puis me résoudre à fausser la foi que j’ai promise à Jésus-Christ, mon doux Epoux, ni dédaigner ses chastes embrassements pour l’amour d’un homme terrestre et mortel ; en un mot, mon père, j’ai fait vœu de n’avoir jamais d’autre époux que Notre-Seigneur Jésus-Christ et je ne crois pas que le refus que je fais de ce prince doive offenser l’obéissance que je vous dois, si vous considérez le mérite et la qualité de celui dont l’amour m’a puissamment prévenue.

On conçoit la déception de Brokan à la réponse de sa fille, cette enfant sur laquelle il avait fondé tant de légitimes espérances et que Dieu lui avait donnée, semblait-il, afin de lui permettre d’assurer sa postérité. Si Nennok était pieuse, sage et bonne, sa vie jusque-là n’avait, en aucune façon, différé de celle d’autres jeunes filles de son âge et de sa condition. Rien n’avait donc permis de lui supposer une telle résolution. Aussi le père n’accepta-t-il pas tout de suite sa défaite. Comptant sur l’éloquence persuasive de l’amour maternel, il chargea sa femme Menedux de faire revenir Nennok sur sa décision. D’ailleurs, la mère souhaitait ce résultat, au moins autant que son époux. Elle ne négligea donc rien pour fléchir la volonté de sa fille. Mais prières, larmes, menaces même, vinrent se briser contre la résolution arrêtée et motivée de la jeune princesse. Désespérant de l’amener à leurs désirs, les parents de Nennok congédièrent le prétendant, sans chercher davantage à contrarier chez leur fille une vocation aussi manifeste.

Sainte Nennok surprend le consentement de son père.

La vie reprit donc son cours pour Nennok et ses parents, à la différence toutefois que la jeune fille, n’ayant plus à dissimuler ses sentiments, se livra tout entière au service de Dieu. Il ressort, en effet, des récits de ses biographes que, dès ce moment, abandonnant les somptueuses parures, elle entra résolument dans la voie de l’oraison, du jeûne et des pénitences corporelles. Bien qu’attristés de ce nouveau genre de vie, Brokan et Menedux ne s’y opposèrent point, heureux de conserver près d’eux, à ce prix, leur fille bien-aimée. Ils ne se doutaient pas, Nennok peut-être non plus, que l’heure de la séparation approchait.

Un pieux évêque irlandais, confondu parfois à tort avec saint Germain d’Auxerre et cité comme tel par les Bollandistes, séjourna, sur ces entrefaites, à la cour de Brokan. Ses paroles embrasèrent le cœur de la vierge d’un si grand amour pour Dieu, quelle résolut de lui sacrifier jusqu’à l’affection de ses parents et son attachement pour son pays. L’évêque lui parla-t-il des pieuses recluses qui, dans l’Armorique lointaine, vivaient en quelque solitude, à l’abri des monastères, ou bien le souvenir de son parent Gunthiern, établi sur le continent, éveilla-t-il en elle l’idée de traverser la mer à son tour P Quoi qu’il en soit, sa résolution fut prise et nous avons pu constater déjà ce que valait la volonté de cette fille des Celtes.

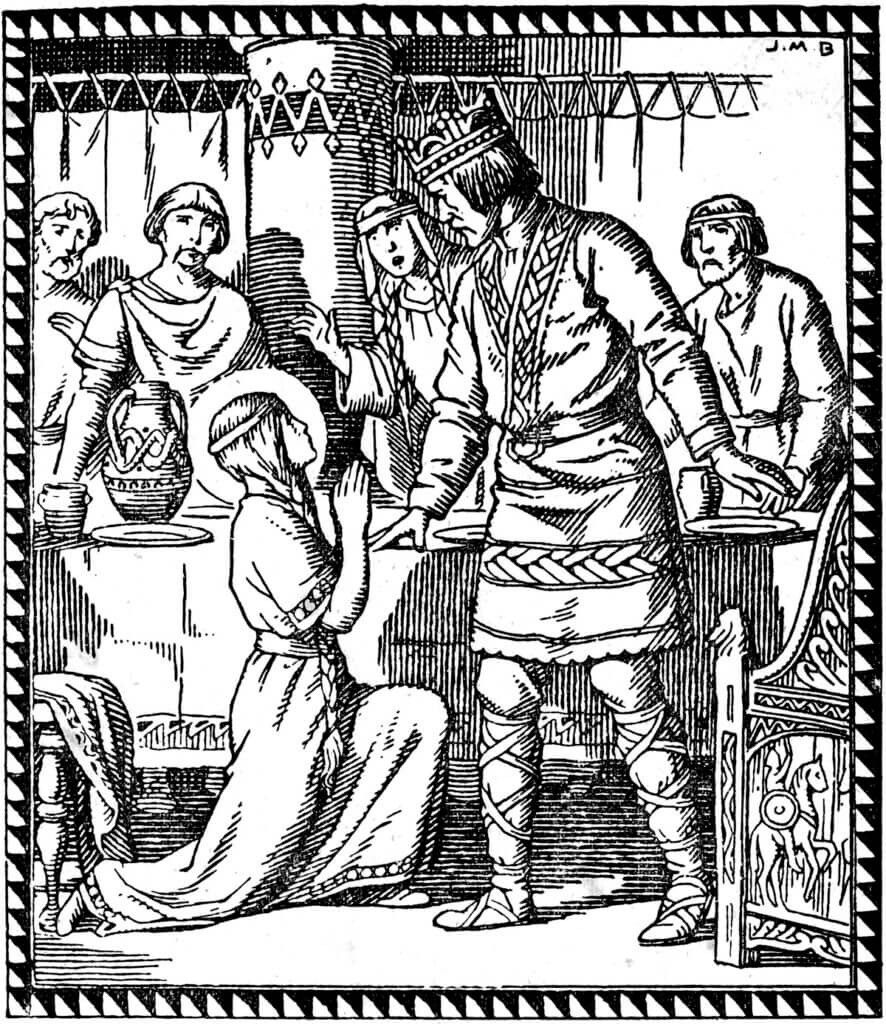

Cependant il lui fallait, pour l’exécution de son projet, le consentement de son père. Dieu allait le lui ménager. Vers ce temps, en effet, Brokan s’apprêtait à fêter l’anniversaire de naissance de la jeune princesse, qui tombait le 1er janvier. Il décida de réunir à cette occasion toutes les notabilités civiles et religieuses de ses États en un grand banquet. Nennok y parut revêtue de ses riches parures, et si belle qu’à son entrée un murmure admiratif courut dans l’assistance. Elle n’y prit pas garde, mais lentement, se dirigeant vers son père, elle s’agenouilla devant lui, le suppliant de consentir à ce qu’elle allait lui demander. Brokan, qui ne se doutait de rien et qui était au contraire agréablement surpris de voir sa fille ainsi parée, la releva affectueusement, lui faisant mille promesses au sujet de ce qu’elle désirait obtenir de lui. Alors Nennok, devant tous les convives attentifs, parla ainsi :

Je vous ai déclaré il y a longtemps, dit-elle à son père, que je me désirais consacrer à Dieu ; c’est pourquoi je vous demande la permission de passer la mer et d’aller en Bretagne-Armorique, afin d’y passer le reste de ma vie au service de Dieu et d’y prier Dieu pour vous et pour tout votre État.

Grande fut la douleur de Brokan à cette nouvelle déclaration. C’était, lui semblait-il, la perte totale de son enfant chérie. Avec sa femme Menedux il essaya, une fois encore, d’amener Nennok à renoncer à cet exil, lui assurant près d’eux toute liberté dans la vie pénitente qu’elle désirait mener. Enfin, ne voulant pas s’opposer plus longtemps à ses desseins et aux vues de Dieu sur sa fille, ainsi que le lui représentait l’évêque irlandais, il s’occupa lui-même d’organiser le départ.

Départ de sainte Nennok.

A lire ce que rapportent de ce départ les hagiographes, on peut conclure, avec M. de La Borderie, que si Nennok « allait à la recherche de la solitude, elle n’y allait pas solitairement ». Il est parlé, en effet, de nombreux passagers portés sur plusieurs navires, de religieux, de prêtres, dont deux évêques ; Morhèdre et Gurgalon, enfin de laïcs de l’un et l’autre sexe. Accablés de douleur, le père et la mère de Nennok, quelque peu consolés cependant par la présence du parrain et de la marraine de leur fille au milieu des partants, lui donnèrent, tout en larmes, leur bénédiction. Alors, mettant à la voile, la pieuse expédition cingla vers les côtes de Bretagne-Armorique.

L’émigration dont Nennok était en quelque sorte le chef, et dont Ilfin, son parrain, prit la direction, n’était pas de celles qui fuyaient au hasard devant le barbare envahisseur. Il ne semble pas que les États de Brokan aient eu à souffrir de l’invasion au moment où s’effectuait cet exode. On avait donc eu loisir de l’organiser et d’en fixer le but. Or, la Bretagne du Nord, ayant vraisemblablement des premières souffert des invasions, avait aussi émigré des premières. Mais au lieu de débarquer sur la côte la plus prochaine du continent armoricain, les émigrants, peut-être avec le souci d’une plus grande sécurité, avaient contourné la péninsule et étaient venus aborder sur la côte vannetaise.

Tel fut, au commencement du vie siècle, le cas de la bande dirigée par Waroc. Ce chef donna son nom au pays de Vannes sur lequel il exerça sa domination durant une cinquantaine d’années. Le Bro-Weroc (Bro-Erec) reçut donc la flottille portant Nennok et ses compagnons. Brokan lui-même avait dû en décider ainsi, sachant que les arrivants trouveraient là de leurs compatriotes établis, entre autres son parent saint Gunthiern, fixé d’abord à Groix. Après une heureuse traversée, l’ancre fut jetée dans une baie intérieure située au sud-est de l’embouchure de la Laïta, à Poul-Ilfin, du nom du parrain de Nennok, lieu devenu aujourd’hui l’étang de Lan-Nennok.

Le monastère de sainte Nennok.

Si les premiers émigrants s’arrogeaient d’office la propriété du sol désert où ils débarquaient, il n’en était plus de même après le partage des terres entre leurs différents chefs. Waroc II avait, ici, succédé à son père ; vers lui furent donc délégués les deux évêques Morhèdre et Gurgalon, en vue d’obtenir l’autorisation de fonder un monastère au lieu de leur débarquement. Cette autorisation leur fut aussitôt accordée. Au milieu des bois qui enserraient alors Plœmeur, pays des grandes chasses au cerf du comte Waroc, s’éleva bientôt le monastère, Lan-Nennok, du nom de la vierge royale.

Mais que fut ce monastère ? Monastère d’hommes, construit par les soins de Nennok, « une église et plusieurs huttes pour les serviteurs du Christ » ? Monastère de femmes pour elle et sa suite ? Un monastère double ? Voilà ce que n’éclaircit pas l’historien du xiie siècle Gurhedin, moine de l’abbaye de Quimperlé, dont, avec Albert le Grand, nous prenons le récit tiré lui-même d’une version plus ancienne. Gurhedin, qui a suivi la jeune princesse pas à pas depuis sa naissance, qui a même annoncé cet événement, abandonne en quelque sorte son héroïne à cette solitude quelle est venue chercher au-delà des mers. Il se contentera, sans entrer dans le détail de ses vertus et de ses miracles, de nous vanter « la bienfaisante influence de la princesse-vierge qui, toute sa vie, ne cessa de procurer en abondance grains et fruits par les campagnes, du poisson dans les filets des pêcheurs, la joie et la prospérité à tous les habitants ». Il est certain que si Nennok disposait ainsi des faveurs célestes, cette vie même, dégagée par une ferme volonté de toute attache terrestre, devait se partager entre l’oraison, la pénitence, l’exercice de la charité. C’est bien ce qu’en déduit Albert le Grand lorsqu’il nous dit qu’ « en ce lieu la bonne Sainte vécut le reste de ses jours, faisant une austère pénitence, illustrée de grands miracles, car par ses prières elle rendit la vue aux aveugles, l’ouïe aux sourds, la parole aux muets, fît marcher droit les boiteux, nettoya les lépreux, rendit la santé aux paralytiques, même ressuscita les morts ».

La biche de sainte Nennok.

Certains auteurs, tel M. de La Borderie, arguant de la répugnance des moines bretons de cette époque pour le voisinage des monastères de femmes, ne pensent pas que Nennok en construisit un pour elle et ses compagnes près de celui quelle édifia pour son parrain Ilfin, monastère auquel cependant elle donna son nom. M. de La Borderie dit même formellement qu’elle ne porta jamais le titre d’abbesse. Tout au plus, d’après lui, fut-elle de ces petits groupes de trois ou quatre religieuses disséminées çà et là dans les forêts, aux alentours des monastères d’hommes, mais sans relations avec eux. Soit en groupe, soit isolément (c’est alors la recluse), chacune de ces femmes, si elle se trouvait à proximité de quelque église, en entretenait le linge, s’occupait de l’autel, balayait les dalles.

M. le chanoine Thomas, annotateur d’Albert le Grand, ne le pense pas ainsi. Il juge, au contraire, que « la gloire de sainte Nennok est précisément d’avoir fondé le premier monastère connu pour des religieuses dans notre Armorique ». D’autre part, les Bollandistes sont affirmatifs sur l’existence du monastère double dans le récit de l’épisode de la biche, seul fait précis rapporté par Gurhedin relativement au séjour de Nennok en Armorique. Poursuivie par la meute du prince Waroc, la bête allait être « forcée », lorsque, passant devant Lan-Nennok, elle trouva entr’ouverte la porte de l’abbaye. Les religieuses étaient au chœur, vaquant à l’Office que récitaient, disent les Bollandistes, les « psalmodiants, tant évêques qu’Abbés, moines et chœurs des vierges ». Il s’agissait donc d’une église commune. L’abbesse était assise en sa cathèdre « à la corne de l’autel » quand à ses pieds vint s’abattre la biche aux abois. Ce fut là, qu’entré à son tour, le prince la découvrit toute tremblante, blottie dans l’ample manteau de l’abbesse. Waroc respecta le « droit d’asile » et demeura quelque temps au monastère pour s’édifier de la piété et de la vertu de Nennok. Là les Bollandistes (et aussi Albert le Grand) placent le texte d’un acte de donation de Waroc en faveur du monastère, que les études critiques de M. de La Borderie ont reconnu apocryphe en raison des termes employés.

Dans l’imagination populaire, la biche de Lan-Nennok n’est pas morte. Elle court toujours les campagnes par les nuits claires, buvant aux fontaines rustiques. Si elle y est surprise, elle s’enfuit en courant, sans toucher terre, et, brusquement, s’évanouit dans un rayon de lune. Les fiancés superstitieux redoutent son apparition, car, disent-ils, c’est un signe que Nennok veut que la jeune fille reste vierge et que le mariage ne doit pas avoir lieu.

Mort de sainte Nennok. – Son culte : « Sainte Candide ».

Nennok dut passer une trentaine d’années dans la solitude qu’elle s’était choisie, ce qui, au dire de M. de La Borderie, place sa mort vers 620, et non, ainsi que le supposent les Bollandistes, au siècle suivant.

La Révolution, qui détruisit le prieuré de Bénédictins édifié vers le xie siècle sur l’emplacement du monastère de sainte Nennok, porta un coup fatal au culte de la Sainte que, de Plœmeur, on venait prier en la chapelle du prieuré. Les mères l’invoquaient spécialement pour la guérison des maladies de leurs enfants. Elle avait là sa statue, vêtue de la longue robe flottante des religieuses, tenant en mains les insignes abbatiaux, et ayant un cerf à ses pieds. Aujourd’hui la dévotion à sainte Nennok se borne à donner parfois son nom aux fillettes. Quant à son image elle est en bonne place dans l’église paroissiale de Plœmeur, où une statue semblant dater du xviie siècle la représente en abbesse. En abbesse également, cette autre statue de la vieille chapelle Sainte-Anne, à l’entrée du bourg de Plœmeur, datant, comme la chapelle elle-même, du xvie siècle. Un vitrail récent de la chapelle Saint-Mathieu, non loin de Lannenec, a fait reparaître la vision de sainte Nennok, comme la fresque du pourtour du chœur de la métropole de Rennes, où la Sainte figure en tête des vierges dans la procession des principaux Saints bretons. Cette iconographie, jointe aux textes de certains actes conservés aux archives de la Loire-Inférieure, actes qui, au xvie siècle, font intervenir la fête de sainte Nennok pour la fixation de droits à exercer, est bien significative du culte de la sainte princesse. De plus, la foire annuelle tenue près de Lannenec, le 4 juin, est sans doute un vestige d’une fête religieuse qui, malheureusement, n’existe plus.

A Tourc’h, aux environs de Rosporden, et à Scaër, on honore une « sainte Candide » (Candida ou Blanche). Il convient de se rappeler que si, au baptême, Nennok reçut ce dernier nom, celui-là même qu’avait indiqué l’ange, ses parrain et marraine y ajoutèrent celui de Guengustl, dont la signification est « Blanche vouée ». Près du hameau de Locunduff-en-Tourc’h est une petite chapelle dédiée à « sainte Candide », où une jolie statue de pierre du xve siècle la représente vêtue en abbesse et en portant les attributs. M. le chanoine Leclanche, auteur d’une Vie manuscrite, remarque très judicieusement que ces attributs ne peuvent aucunement convenir à l’une des seize Saintes du nom de Candide, mais s’appliquent au contraire fort bien à sainte Nennok ou Guengustl. L’église de Scaër, rebâtie en 1875, abrite également une statue de « sainte Candide », patronne du lieu, statue datant des xvie ou xviie siècles. A trois cents mètres du bourg on trouve « la fontaine de Sainte-Candide, très vénérée et remarquable pour l’abondance de ses eaux », dit l’annotateur d’Albert Le Grand. Cette eau est renommée pour guérir les fièvres et maladies de langueur des petits enfants, ce qui correspond bien à la dévotion des mères venant jadis demander la guérison de leurs enfants en la chapelle du prieuré de Lan-Nennok. Enfin, de l’autre côté de la Manche, en Conwall, sainte Candide est honorée sous le nom de Wencu.

De reliques, point. On suppose qu’elles ont péri avec le monastère, lors des invasions normandes. Cette absence de reliques a peut-être contribué à laisser dans l’ombre le culte de sainte Nennok. M. le chanoine Le Mené, dans son Histoire du diocèse de Vannes, n’en déplore pas moins l’omission de la fête du 4 juin au Propre diocésain.

M. Le Berre.

Sources consultées. – Albert Le Grand, O. P., Vie des Saints de Bretagne – Armorique (Quimper, 1901). – A. de La Borderie, Histoire de Bretagne (Rennes, 1906). – Cartulaire de Quimperlé. – G. H. Dobble et L. Kerririou, Les Saints bretons.