Fondateur de l’Oratoire de Rome (1515–1595).

Fête le 26 mai.

Version courte

Philippe naquit à Florence le 22 juillet 1515. Dès son enfance, on l’appelait le bon petit Philippe, tant il était bon, doux et aimable. Vers l’âge de dix-huit ans, il renonça à la fortune d’un de ses oncles pour aller à Rome étudier les sciences ecclésiastiques. Rien de plus édifiant que sa vie d’étudiant : pauvreté, mortification, prière, travail, silence, vie cachée, habitaient sa modeste cellule.

Après plusieurs années d’étude opiniâtre dans les universités, il travailla seul, quelques années encore, dans le silence et la solitude, et quand, devenu prêtre par obéissance, il commença à se livrer au ministère des âmes, son esprit facile et profond avait acquis une science fort remarquable. Son angélique pureté eut à subir les plus rudes assauts ; mais il sortit toujours vainqueur de tous les pièges, et reçut comme récompense la grâce de ne jamais ressentir, le reste de sa vie, aucun mouvement, même involontaire, de la concupiscence charnelle.

Un jour, Philippe fut tellement embrasé de l’amour de Dieu, que deux de ses côtes se rompirent pour donner plus de liberté à ses élans séraphiques. Souvent ses entretiens avec Notre-Seigneur étaient si suaves, qu’il n’y pouvait tenir et se mourait de joie, ce qui lui faisait pousser ce cri : « Assez, Seigneur, assez ! »

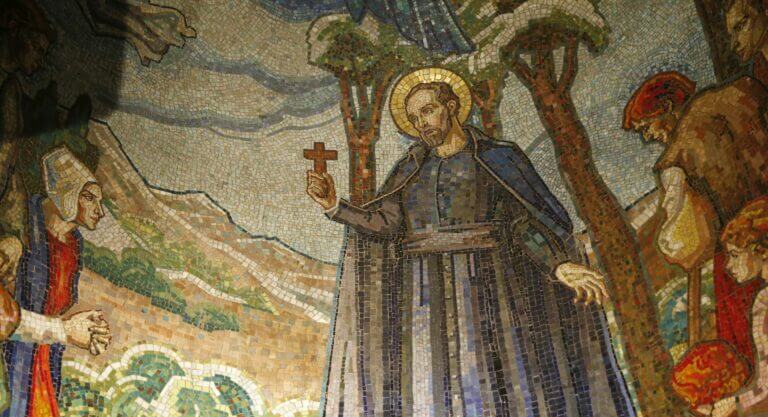

Philippe visitait les hôpitaux, soignait les malades, assistait et instruisait les pauvres, passait de longues nuits dans la prière, aux catacombes, sur les tombeaux des martyrs. Partout et à toute occasion, il cherchait à gagner des âmes à Dieu. Il aimait surtout les jeunes gens ; il les attendait à la sortie des écoles, se mêlait à leurs rangs et conversait avec eux ; il les abordait sur les places publiques, les cherchait jusque dans les ateliers et les magasins, en confessait une multitude, en retirait un grand nombre du vice. « Amusez-vous bien, leur disait-il souvent ; mais n’offensez pas le bon Dieu ! » Aussi Philippe exerçait-il sur l’enfance et la jeunesse un ascendant irrésistible, et nul mieux que lui ne mérite d’être regardé comme le Patron des Oeuvres de jeunesse. Le Saint fonda la Société des Prêtres de l’Oratoire.

Philippe jouait pour ainsi dire avec les miracles, et les résurrections de morts ne coûtaient rien à cet homme extraordinaire. Il se regardait, malgré tout, comme le plus grand des pécheurs, et disait souvent à Dieu : « Seigneur, défiez-Vous de moi, car j’ai peur de Vous trahir ! » Philippe mourut à l’âge de quatre-vingt ans, le 26 mai 1595.

Source : Abbé L. Jaud, Vie des Saints pour tous les jours de l’année, Tours, Mame, 1950

Version longue

La gloire de saint Philippe Néri est celle de tous les grands réformateurs, qui, venus à leur heure, s’attachèrent à bien comprendre leur époque pour remédier à ses défaillances.

Or, la vie de ce grand Saint embrasse presque tout le xvie siècle, et ce siècle est l’un des plus brillants et en même temps l’un des plus troublés de l’âge nouveau qui succède au moyen âge. C’est l’époque de la Renaissance et aussi de la prétendue Réforme.

C’est dire quelle influence saint Philippe fut à même d’exercer sur ce temps de fortes croyances, mais aussi de grandes passions.

L’enfance.

Philippe naquit à Florence, « la ville des fleurs », le 21 juillet 1515, d’un avocat renommé, François Néri, et de Lucrèce Soldi. Il reçut le baptême dans l’église Saint-Jean, et dut passer sous les portes de bronze du célèbre Baptistère, portes qui, d’après Michel-Ange, sont dignes du paradis, et sous cet admirable clocher dont les Italiens disent : « Beau comme le Campanile ». Le caractère de l’enfant était d’une extrême suavité, et c’est cette amabilité exquise qui fera toute sa vie l’attirance de son apostolat. Il ne fut bientôt connu dans tout Florence que sous le nom de Pippo Buono (le bon petit Philippe). Sa dévotion, qui était grande, n’avait rien de morose et s’alliait à une délicieuse vivacité enfantine, non dépourvue d’espièglerie.

La jeunesse. – A Rome.

A la fin de ses études, Philippe, âgé de dix-huit ans, se rendit à San Germano auprès d’un oncle, riche marchand qui rêvait de faire de lui l’héritier de son commerce et de sa fortune. Mais le neveu, qui était loin d’avoir le sens pratique des affaires qu’eût souhaité son parent, dut briser avec ce dernier après deux ans. Libre enfin de suivre son attrait qui le poussait vers Jésus-Christ, à la fin de 1534 il se rendit à Rome sans argent, sans recommandation, et d’ailleurs sans un but bien précis. La première maison vers laquelle il dirigea ses pas fut celle d’un gentilhomme florentin, nommé Galeotto Caccia, qui l’accueillit avec bonté, lui céda une chambrette dans sa demeure, puis, séduit par les bonnes manières et la vertu parfaite de son pensionnaire, lui confia finalement l’éducation de ses deux fils. Entre temps, Philippe consacrait ses loisirs à l’étude de la philosophie et de la théologie ; il s’exerçait même à la poésie latine et à la poésie italienne : sur la fin de sa vie, il devait jeter au feu les vers qu’il avait composés. On le voit, c’était un esprit très cultivé ; mais il avait surtout le sens du divin. Ceux qui l’approchaient restaient tout émerveillés de lui entendre traiter avec profondeur, exactitude et sur-le-champ, les matières les plus difficiles. Mais c’est surtout à la science des Saints que le jeune Florentin s’appliqua ; il ne l’acquit pas sans combat. Le démon l’assaillit à cette époque par de violentes tentations d’impureté, et, pour mieux frapper son imagination, lui apparut plusieurs fois sous des formes horribles. Philippe dédaigna ces menaces qui, loin d’abattre son courage, ne firent qu’augmenter son ardeur.

Il s’adonnait à la contemplation des choses divines ; souvent il y persévérait quarante heures de suite. Dans ces moments, l’amour divin enflammait tellement son coeur qu’il était contraint de se jeter par terre, d’entr’ouvrir ses vêtements et de découvrir sa poitrine pour tempérer les ardeurs qui le consumaient. Dormant peu, couché sur la dure, il prenait presque chaque jour la discipline avec des chaînes de fer. Il visitait chaque nuit les sept principales églises de Rome et il se retirait dans le cimetière de Saint-Calixte. On dit que, pendant dix ans, il passa ses nuits dans les Catacombes. Quand il trouvait les églises fermées, il faisait sa station sous les portiques ; les passants l’y virent plus d’une fois qui lisait à la lueur de la lune, son amour de la pauvreté le faisant renoncer à l’emploi d’une lampe. Dans ces pèlerinages nocturnes, il s’unissait à Dieu par l’oraison et Dieu l’inondait de tant de délices qu’il s’écriait souvent : « C’est assez, Seigneur, c’est assez ! Arrêtez, Seigneur, arrêtez, je vous en prie, les flots de votre grâce ! »

Le jour de la Pentecôte 1545, comme il suppliait le Saint-Esprit de vouloir bien lui accorder ses dons, il sentit son coeur s’embraser, et. ne pouvant supporter l’excès de cet embrasement, il se jeta par terre. Quand il se releva, il porta sa main à sa poitrine : elle s’était soulevée d’un poing au-dessus du coeur. A sa mort (1595), les médecins ouvrirent son côté et découvrirent que les deux fausses côtes situées au-dessus du cœur, la quatrième et la cinquième, étaient complètement rompues ; les deux extrémités en étaient trop distantes l’une de l’autre pour avoir pu se recoller dans l’espace de cinquante ans. Quant à son cœur, il dépassait les dimensions habituelles et l’aorte était deux fois plus grosse que la normale.

Saint Philippe, apôtre laïque.

Depuis cette bienheureuse fête de la Pentecôte. Philippe devint un véritable apôtre. Il ne faisait guère diversion à ses exercices spirituels que pour visiter les hôpitaux, soigner les malades. Peu à peu, il s’adjoignit comme auxiliaires dans ce ministère des prêtres et des laïques de toutes les classes sociales.

Réalisant avant la lettre l’esprit des Conférences de Saint-Vincent de Paul, il subvenait discrètement à toutes les misères, et surtout prenait un grand soin des pauvres cachés.

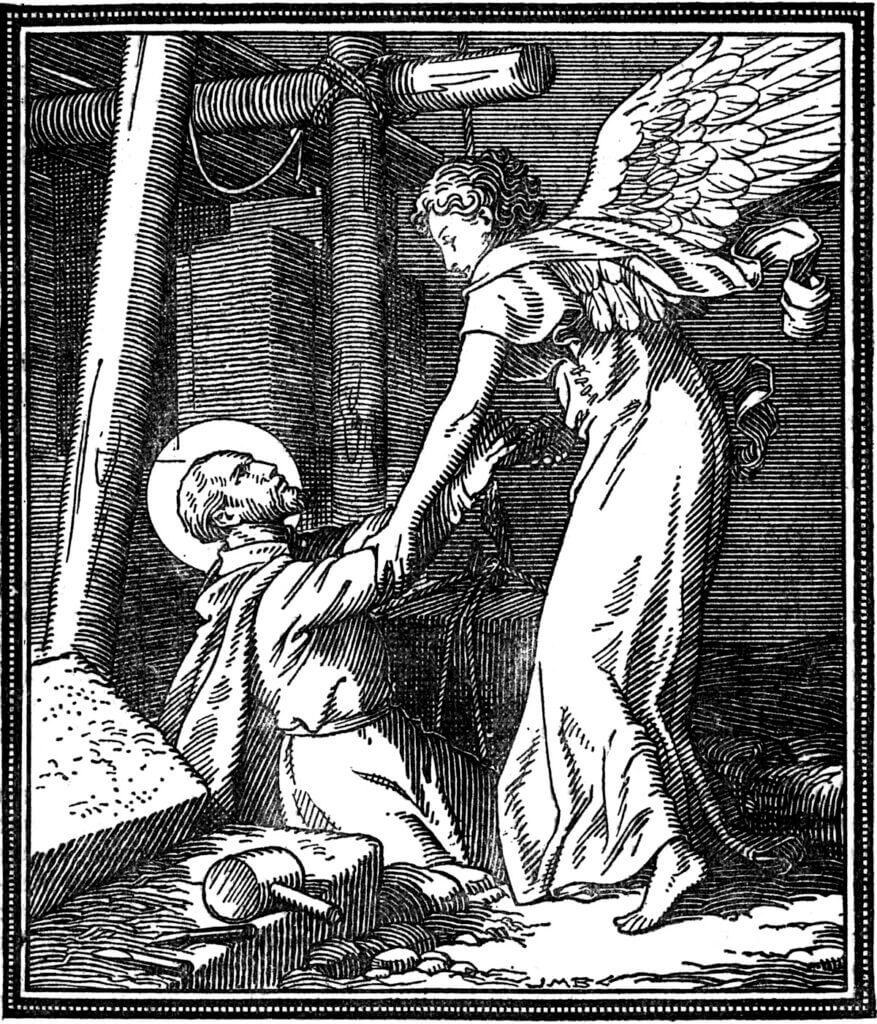

Une nuit, comme.il allait, selon sa coutume, porter quelque provision de vivres, il rencontra un carrosse sur son chemin, et, voulant lui faire place, il tomba dans une fosse assez profonde. Mais un ange veillait sur lui ; il maintint Philippe miraculeusement en l’air et le retira de la fosse sans aucun mal.

Cette charité pour le prochain porta le serviteur de Dieu ainsi qu’un saint prêtre, son confesseur, nommé Persian Rosa, à fonder un asile pour les pèlerins convalescents. Le jour de saint Roch, 16 août 1548, Philippe réunit quelques laïques dévoués à l’église Saint-Sauveur in Campo. Cette confrérie, sous l’impulsion de Philippe Néri, entreprit, à l’occasion du Jubilé de 1550, de servir les pauvres pèlerins. L’œuvre prit de rapides développements : elle acquit d’abord une petite maison, puis une plus grande : on ne se borna pas à donner l’hospitalité aux pauvres étrangers, mais on accueillit les “convalescents qui, sortant des hôpitaux, n’avaient ni retraite ni nourriture convenable pour se rétablir tout à fait. Enfin, on construisit le magnifique hôpital de la Sainte-Trinité, qui, lors du Jubilé de 1600, devait nourrir pendant trois jours plus de quatre cent mille pèlerins.

Cependant, Philippe formait de nombreux disciples, parmi lesquels il faut remarquer Henri Pietra, destiné à être l’un des piliers de la Congrégation des Clercs de la Doctrine chrétienne, et plusieurs riches commerçants qui entrèrent plus tard dans la Congrégation de l’Oratoire.

Son apostolat auprès des jeunes gens.

Une des formes les plus intéressantes de l’apostolat de Philippe fut le ministère bénévole qu’il exerça toute sa vie près des jeunes gens. Il avait tant d’ascendant sur eux, grâce à la séduction de ses manières, à son enjouement, à sa familiarité même, qu’on le voyait dans les rues de Rome, toujours entouré d’un cortège de jeunes gens, causant avec eux de leur métier, s’intéressant à leur famille et à leurs études. A ce titre, on pourrait le considérer comme le modèle des directeurs de patronage. Il les conduisait aux environs de Rome, dans une plaine ou une villa, et il les y faisait jouer à divers jeux de course et d’adresse. Nul ne fut plus « moderne », comme nous dirions aujourd’hui. « Soyez gais, disait-il aux enfants, et n’ayez là-dessus aucun scrupule ! »

La fondation de l’Oratoire.

Le simple laïque qui opérait tant de merveilles dut enfin céder aux instances de ses amis : Philippe embrassa l’état ecclésiastique, et, au mois de juin 1551, sur l’ordre de son confesseur, il recevait la prêtrise. Il se retire dans une communauté alors existante, celle des Prêtres de Saint-Jérôme, qui jouit d’une grande réputation de vertu, et à laquelle appartient son confesseur, Persian Rosa.

Le nouveau prêtre apprécie justement les statuts de cette petite communauté qui laissent une grande liberté d’action à chacun de ses membres. Ceux-ci doivent vivre en communauté, avoir table commune, mais ils ne s’engagent à aucun vœu. La forme de gouvernement de la Société est républicaine ; le supérieur, qui en est le premier simplement en honneur, est, pour le reste, l’égal de tous ses confrères ; il doit remplir toutes les fonctions de son ministère comme prédicateur, confesseur, suivant un roulement établi par ordre d’ancienneté ; eût-il quatre-vingts ans, il n’est pas exempt de servir à table, car la communauté n’a pas de Frères lais, spécialement affectés au service, mais tous les Pères en sont chargés à leur tour. Telle est la maison qui retient les préférences du nouveau prêtre. Elle sera le berceau de l’« Oratoire », association de prêtres destinée à devenir illustre, et ainsi nommée par Philippe Néri, pour bien marquer que la sanctification de chacun de ses membres devrait être basée principalement sur l’oraison.

Philippe rêva longtemps de missions lointaines en Extrême-Orient ; mais ayant consulté un saint religieux de l’Ordre de Cîteaux, nommé Augustin Ghattino, il reçut de lui cette réponse : « Philippe ne doit chercher les Indes qu’à Rome, et c’est là que Dieu le destine, lui et ses fils, à sauver les âmes. »

Voilà donc Rome devenue désormais le théâtre de son apostolat ; Rome, dont il deviendra un jour le patron officiel et combien populaire !

Il fit un bien immense au tribunal de la Pénitence. Comme plus tard le saint Curé d’Ars, il restait des journées entières au confessionnal : « Quand je serais, disait-il, aux portes du paradis, si j’apprenais qu’un seul pécheur eût besoin de mon ministère, je laisserais là la cour céleste, et je redescendrais sur terre pour l’entendre. »

Très doux pour les incroyants, très indulgent pour les hérétiques et tous les dissidents de bonne foi, il en ramena un grand nombre à Dieu, particulièrement parmi les Juifs. L’accent de sa parole était sincère, loyal et profondément religieux ; tout adversaire digne d’être entendu trouvait audience près de lui ; toute objection de bonne foi était discutée. Il introduisait si bien les âmes dans le secret divin que sa parole était à la fois un plaidoyer et un témoignage.

C’est pour la conversion des pécheurs qu’il entreprit les « conférences spirituelles ». Il donna les premières dans sa chambre, devant six ou sept personnes ; l’auditoire grandissant, il fut obligé de demander un local plus grand. On lui donna, au-dessus de l’église Saint-Jérôme, une salle assez vaste qui fut transformée en « oratoire », et c’est de là que sortit bientôt la nouvelle Congrégation des Prêtres de l’Oratoire ; elle fut approuvée par le Pape Grégoire XIII, le 15 juillet 1575 ; Paul V en approuva les constitutions, le 24 février 1612. Le nombre des assistants augmentant tous les jours, Philippe s’associa quelques-uns de ses fils spirituels pour l’aider dans ses conférences. Un de ses premiers coopérateurs fut le grand annaliste religieux et futur cardinal César de Baron, né en 1538, à Sora, dans la « Terre de Labour », et plus connu sous le nom latin de Baronius.

Epreuves.

Cependant, tant de succès lui suscita bien des difficultés. Il n’est pas de brimade qui ne lui fût infligée. Tantôt, alors qu’il se préparait à dire sa messe, on lui dérobait le Missel ou les ornements, ou bien il trouvait la porte de la sacristie fermée ; tantôt des personnages oisifs le couvraient de plaisanteries grossières. La calomnie, l’équivoque, les propos tendancieux n’épargnèrent point sa vertu. Le cardinal vicaire lui-même, circonvenu par des envieux, fit appeler Philippe, et, après lui avoir fort reproché ses pèlerinages, lui interdit le confessionnal pendant quinze jours. « C’est pour la gloire de Dieu que j’ai commencé ces exercices, répondit humblement le serviteur de Dieu ; pour la gloire de Dieu, je les cesserai. » Mais cette dernière épreuve ne devait pas être d’une très longue durée. En effet, le cardinal vicaire étant mort subitement avant d’avoir levé l’interdit, le Pape Paul IV, appelé à juger la cause, donna au saint prêtre l’ordre de reprendre ses exercices et sollicita le concours de ses prières. Dans ces pénibles circonstances, Philippe ne perdit jamais le sourire ni la patience ; la persécution s’éteignit d’elle-même, et elle ne servit qu’à fortifier son œuvre.

« Chiesa Nuova ». – Baronius.

Le succès ne sc ralentit plus. Pour faciliter à un plus grand nombre la pratique des exercices, le fondateur et ses compagnons jugèrent à propos d’avoir une maison qui leur appartînt pour y remplir leur ministère avec plus de liberté. Sur le conseil du Pape Grégoire XIII, ils prirent l’église Sainte-Marie in Vallicella. C’est là que s’établit définitivement en 1575 la Congrégation des Prêtres de l’Oratoire.

Philippe trouvant l’église trop petite pour le bien qu’il rêvait, eut l’audace de la faire abattre et il entreprit de la reconstruire bien que les ressources lui fissent défaut. La Providence et la Sainte Vierge y pourvurent ; saint Charles Borromée fut l’un des premiers bienfaiteurs du nouveau sanctuaire, qu’on appelle couramment Chiesa Nuova (l’église neuve). L’office divin y fut célébré pour la première fois le 3 février 1577. Trois mois plus tard, le 8 mai, Philippe Néri fut élu supérieur du nouvel institut ; toutefois, il devait attendre jusqu’à la fin de 1583 pour venir habiter à Sainte-Marie in Vallicella.

Le genre de vie était exactement celui que nous avons vu chez les Prêtres de Saint-Jérôme ; la même simplicité y régnait. C’est ainsi que Baronius, dont toute l’Europe catholique connaît et étudie les ouvrages, avait pris possession de la cuisine, et il avait écrit sur la cheminée en gros caractères : Baronius, cuisinier perpétuel. Quand les grands seigneurs et les savants venaient le consulter sur une difficulté, ils le trouvaient avec un tablier, et ils devaient attendre, avant d’obtenir une réponse, que leur maître eût récuré les chaudrons.

Dieu réservait l’Institut naissant pour de plus grandes luttes, et Baronius, le « cuisinier perpétuel », allait être obligé de quitter ses fourneaux et d’entreprendre, sur l’ordre de son Père spirituel, l’œuvre qui a immortalisé son nom.

A ce moment, l’hérésie de Luther couvrait de ruines toute une partie de l’Europe. Les docteurs protestants s’appliquaient à dénaturer la tradition immémoriale de l’Eglise qui les condamnait, et, dans ce dessein, ils avaient entrepris une série d’ouvrages vraiment indigestes. Les principaux chefs du luthéranisme avaient commencé dans les Centuries de Magdebourg cette campagne contre le dogme que les historiens protestants ou révolutionnaires ont continuée jusqu’à nos jours, et dont le dernier mot a été la négation historique du Christ.

Comme on faisait tous les jours des conférences à l’Oratoire, Philippe décida qu’un de ceux qui s’y employaient reprendrait toute l’histoire de l’Eglise, depuis Jésus-Christ jusqu’au temps actuel, résumant les actes des martyrs, les vies des Saints, les écrits des Pères, la succession des Pontifes, les ordonnances des Conciles, année par année, afin de dissiper les fables de Magdebourg. Il exhorta Baronius à se charger de ce travail, mais le modeste Oratorien, reculant devant l’immensité de la tâche, hésitait encore. On ne manquait pas, disait-il, d’hommes plus savants et plus capables, et du reste, Onuphre Panvinio l’avait prévenu en commençant une Histoire de l’Eglise. Philippe fut inflexible. « Faites ce qui vous est ordonné, répliqua-t-il, laissez le reste. L’ouvrage vous paraît-il difficile ? Espérez en Dieu, et lui-même le fera. »

C’est ainsi que nous possédons les célèbres Annales ecclésiastiques.

Miracles et extases.

Les historiens et les bulles de canonisation racontent plusieurs faits merveilleux dans la vie de Philippe Néri. Nous ne ferons qu’évoquer la résurrection du jeune prince Paul Massimo, rappelé sur cette terre juste le temps nécessaire pour se confesser, le 16 mars 1583. La chambre du miracle, au palais Massimo, a été transformée en une somptueuse chapelle. De nombreux témoins, parmi lesquels le cardinal Sfondrato, ami du Pape Paul V, virent plusieurs fois le serviteur de Dieu en extase, les genoux élevés au-dessus de terre.

En présence de faits de ce genre, il est intéressant de se rappeler les directions que le Fondateur de l’Oratoire donnait aux confesseurs, lorsqu’il leur recommandait de ne pas croire trop légèrement aux révélations ou extases que prétendent avoir leurs pénitents, surtout à celles que racontent les femmes. Et faisant allusion à lui-même et aux extases qu’il appelait « ses folies », marquant ainsi combien elles étaient réelles et parfois pénibles à la nature : « Quiconque, s’écriait-il, cherche les extases et les visions, ne sait pas ce qu’il cherche ! » « J’ai eu, disait-il encore, une pénitente qui fut favorisée longtemps d’extases. Quand croyez-vous qu’elle me parut la plus admirable ? C’est lorsque je l’ai vue rentrer dans la voie commune. »

Dernières années et mort de saint Philippe.

Après avoir connu l’épreuve, Philippe était devenu l’objet de la vénération universelle. Plusieurs fois, on lui offrit des dignités ecclésiastiques, mais ce fut en vain, et les Papes Grégoire XIV et Clément VIII ne purent lui faire accepter le chapeau de cardinal.

Accablé par les fatigues de son ministère, Philippe, arrivé à un âge très avancé, apprit par révélation qu’il allait mourir. En 1593, il donna sa démission de prieur et fit élire Baronius à sa place.

Cependant l’heure fixée pour sa mort approchait. Le jour de la Fête-Dieu de 1595, qui tombait cette année-là le 25 mai, le serviteur de Dieu passa la matinée à confesser ses enfants, recommandant aux uns la fréquentation des sacrements, aux autres la dévotion envers la Très Sainte Vierge, comme moyen certain de salut ; aux autres la lecture de la vie des Saints, quand tout à coup il fut pris d’un vomissement de sang. En vain s’empressa-t-on auprès de lui ; tous les remèdes furent inutiles, et Philippe, voyant sa mort approcher, fit venir tous ses compagnons.

Baronius, alors Prieur général de l’Oratoire, s’approcha du lit. « Père, s’écria-t-il, vous nous quittez sans une parole ; du moins, bénissez-nous ! » A ces mots, Philippe Néri ouvrit les yeux, les tourna vers le ciel, puis, sans autre mouvement, les abaissa sur tous ses fils agenouillés, et sans avoir fait d’autre geste il expira dans la nuit du 25 au 26 mai. Les miracles qui avaient commencé pendant sa vie continuèrent après sa mort. Après sept ans, son corps fut retrouvé intact.

Le 2 août 1595, c’est-à-dire au bout de deux ans seulement, avait commencé l’instruction du procès de canonisation ; il fut achevé le 21 septembre 1605. Le 15 mai 1615, Philippe Néri fut rangé, par le Pape Paul V, au nombre des Bienheureux. Enfin, le 12 mars 1622, sous Grégoire XV, il reçut les honneurs de la canonisation en même temps que quatre autres Bienheureux, dont trois avaient, comme saint Philippe, vécu au xvie siècle : saint Ignace de Loyola, saint François Xavier et sainte Thérèse d’Avila.

Sa statue, œuvre de J.-B. Maini, a pris place en la basilique vaticane, parmi celles des fondateurs d’Ordres.

Son corps repose en l’église Sainte-Marie in Vallicella. Lors de la dernière reconnaissance qui eut lieu seize ans après la canonisation, il fut enfermé dans une lourde caisse de fer scellée. Ces reliques devaient être reconnues et déposées solennellement dans un nouveau reliquaire le 6 mars 1922, à l’occasion du troisième centenaire de la canonisation du Saint. Le 12 mars, la châsse fut portée dans les rues de Rome d’une manière triomphale.

Sur le modèle de l’Oratoire de Rome, le cardinal de Bérulle institua à Paris, en 1611, une (Congrégation française, qui a été reconstituée en 1852 ; une autre Congrégation de l’Oratoire, celle-ci dite d’Angleterre, a été fondée à Rome en 1847 par le futur cardinal Newman.

A. Poirson.

Sources consultées. – F.-T. de Belloc, La fondation de l’Oratoire, saint Philippe de Néri (Sienne, 1895). – Ernest Hello, Physionomies de Saints (Paris). – Vie de saint Philippe de Néri, traduite des Bollandistes (Paris). – Louis Ponnelle et Louis Bordet, Saint Philippe Néri (Paris, 1928). – (V. S. B. P., nos 16 et 17.)