Vierge Dominicaine (1322–1333)

Fête le 13 mai.

Imelda vécut peu d’années en ce monde, mais quelles années ! La sainteté, comme l’enseigne saint Thomas, se résume fout entière dans l’amour de Dieu ; or, cet amour fut assez vif dans le cœur d’Imelda pour arracher son âme à son corps mortel, et l’unir à Jésus-Christ pour toujours.

Le divin Maître a rendu ce beau témoignage de sainte Madeleine : qu’elle avait beaucoup aimé ; il en fut ainsi de l’angélique Imelda, qui avait reçu au baptême le nom de Madeleine.

Dans la maison paternelle.

Madeleine Lambertini naquit dans la ville de Bologne, en Italie, en 1322. Son père, le comte Egano, était un homme d’une grande foi. Il remplissait dans la cité la haute charge de capitaine général. La mère, Castora Galluzzi, était très pieuse ; se voyant sans enfants, elle recourut avec persévérance à la Vierge du Saint-Rosaire qui exauça enfin ses supplications.

La famille de Madeleine, d’une noblesse déjà ancienne, était riche et puissante ; elle avait donné des hommes illustres par leurs exploits et par les services rendus à leur pays et elle comptait alors de saints religieux : l’Augustin Napoléon Galluzzi, l’évêque Dominicain Egide Galluzzi, Gisèle Galluzzi, fondatrice d’un couvent franciscain ; et aussi, du côté paternel, Massima de Ramiero Caccianemici, qui renonça au monde pour s’enfermer dans un monastère, avec quarante-neuf nobles dames, et que la voix populaire proclama bienheureuse à sa mort, en 1344. Au milieu du xviiie siècle, un des rejetons de cette vaillante race, le cardinal Prosper Lambertini, deviendra Pape sous le nom de Benoît XIV et gouvernera l’Eglise près de dix-huit ans, véritable prince de la science ecclésiastique.

Dieu ne réservait pas à la petite Madeleine une gloire aussi brillante aux yeux du monde, mais il avait versé dans cette âme des dons si rares, que, dès sa plus tendre enfance, elle parut un ange dans un corps mortel.

Sa jeune intelligence semblait s’ouvrir comme naturellement aux premiers enseignements des vérités chrétiennes.

Si quelque accident ou quelque douleur venait à troubler la sérénité de son visage et à exciter ses larmes enfantines, il suffisait de lui parler de Jésus et de Marie, pour captiver immédiatement son attention, sécher ses pleurs et lui rendre ses sourires.

Elle était sérieuse, appliquée, obéissante, modeste dans ses regards, grave dans son maintien, ennemie du bruit et de la dissipation. Son plus agréable passe-temps était de se retirer dans un petit oratoire rustique situé au fond du parc de ses parents, et où elle avait dressé un autel surmonté d’une image de la Très Sainte Vierge. Là elle priait à son aise, aimant surtout à réciter le rosaire, comme sa mère le lui avait appris, et elle se livrait à divers exercices de piété, dans le silence et le recueillement.

Elle prenait pour modèle le divin Enfant Jésus et croissait en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes.

Dans ces saintes occupations, elle comprenait de plus en plus que le monde présent n’est que vanité en présence de l’éternité, que la grande affaire de la vie est de sauver son âme, que Dieu, la Beauté sans égale et la Bonté infinie, est seul vraiment digne d’amour, et que « la mesure de l’aimer est de l’aimer sans mesure », comme dit saint Bernard. Aussi s’efforçait-elle de lui donner, chaque matin, tout son cœur, et de rester unie toute la journée à cet unique Bien-Aimé.

Les préoccupations de vanité et de toilette, qui se glissent si vite dans l’imagination des jeunes filles, n’existaient point pour elle, car elle s’oubliait elle-même pour ne songer qu’à plaire à Dieu. Les richesses de la maison paternelle la laissaient indifférente.

Mais à mesure qu’elle grandissait, elle constatait combien l’esprit du monde est différent de l’esprit de Dieu. Elle se sentait attirée vers le saint asile d’un cloître où, renonçant à toutes les choses de ce monde par un généreux sacrifice, elle serait toute à Jésus-Christ.

Elle supplia ses parents de la conduire en quelque couvent ; et ces bons parents, offrant à Dieu leur sacrifice, acquiescèrent à sa demande. Madeleine aimait vivement sa famille et en était également aimée ; mais à cette joie de la terre il fallait préférer Dieu et sa sainte volonté, et il fut fait ainsi.

Cette enfant vraiment prédestinée avait à peine dix ans.

La petite religieuse.

A peu de distance de Bologne, dans le lieu appelé Val di Pietra, s’élevait le couvent de Sainte-Madeleine, établi d’abord à Ronzano, du vivant même de saint Dominique, par la bienheureuse Diane d’Andalo, et où de ferventes religieuses Dominicaines servaient le Seigneur avec amour. C’est là que se présenta la fille des Lambertini. Par son brûlant amour divin et par sa pureté parfaite, la jeune Madeleine était digne d’être la fille des deux Patrons de l’Ordre : saint Augustin au cœur d’or et l’angélique fondateur des Frères Prêcheurs.

Suivant un usage très ancien et encore fréquent à cette époque, l’enfant fut reçue au monastère, malgré son jeune âge, et revêtue de l’habit religieux. Cette démarche, d’ailleurs, n’engageait point l’avenir, et la profession ne pouvait avoir lieu qu’après l’âge nubile.

En recevant l’habit des novices, Madeleine échangea son nom contre celui d’Imelda.

Les enfants de son âge, admis dans les monastères, n’étaient soumis qu’à une partie de la règle ; la jeune Sœur Imelda voulut l’observer tout entière. On la voyait à tous les exercices de la communauté, même, parfois, lorsqu’elle en obtenait la permission, à ceux qui avaient lieu au milieu de la nuit ; elle était la plus exacte, la plus modeste, la plus obéissante. Elle châtiait son corps resté frêle par de rudes pénitences, comme si elle eût eu de grands péchés à expier, car elle désirait ressembler à Jésus crucifié. Les Sœurs les plus anciennes la regardaient avec une secrète admiration comme leur modèle.

Sa dévotion envers l’Eucharistie.

C’était un spectacle touchant de voir la merveilleuse dévotion de la sainte enfant envers le Sacrement de l’Eucharistie. Sachant que Jésus y est présent, Jésus l’unique objet de son ardent amour, elle éprouvait un bonheur sans lassitude à passer des heures entières en adoration devant le tabernacle. Dans ces suaves entretiens avec le divin Enfant, le temps lui paraissait court.

Chaque malin, elle assistait au saint sacrifice de la messe. Sou âme était alors tout absorbée dans la méditation de cet auguste mystère ; son recueillement et ses larmes témoignaient de sa ferveur.

Mais c’est surtout au moment de la communion, quand les Sœurs quittaient leur place pour aller s’agenouiller à la Table Sainte, que la petite religieuse ne pouvait retenir le flot de ses larmes. Qu’elle eût souhaité recevoir aussi son Roi bien-aimé ! Aucun sacrifice ne lui eût coûté pour être admise à un tel bonheur ; mais son âge l’en retenait encore éloignée.

En attendant, à l’heure de la récréation, elle s’approchait de quelqu’une de ses compagnes qui avait eu la grâce de communier le matin, pour s’entretenir avec elle de ce divin mystère :

– Oh ! je vous en prie, disait elle dans l’ingénuité et l’ardeur de son amour, expliquez-moi comment on peut recevoir Jésus dans son cœur, et ne pas mourir.

Ne pouvant plus résister à l’ardeur de ses désirs, elle alla prier le confesseur du couvent de lui permettre de s’approcher de la sainte Table. Mais c’était alors l’usage, en ce pays, de ne pas admettre les enfants à la première Communion avant l’âge de quatorze ans. La tradition de l’Eglise d’admettre à la première Communion les petits enfants au moins dès L’âge de discrétion ayant été abandonnée, malgré les interventions du IVe Concile de Latran en 1215, elle devait achever de disparaître avec les siècles suivants, et il faudra attendre jusqu’au pontificat de Pie X pour voir rétablir, en 1910, l’antique discipline.

Il est facile de concevoir, dès lors‑, que l’aumônier du couvent des Dominicaines ne crut, pas devoir faire une exception pour Imelda. Il se borna à encourager les saints désirs de l’enfant, sans lui permettre encore de les réaliser. Imelda se soumit ; mais quel sacrifice !

Sa première Communion miraculeuse.

Cependant le divin Maître, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, ne pouvait rester longtemps sans répondre à des appels aussi ardents.

L’épreuve de la bienheureuse enfant durait encore, quand arriva la fête de l’Ascension. On était au 13 mai 1333. Imelda venait d’atteindre sa douzième année. Pensant qu’en un si beau jour son confesseur se relâcherait de sa sévérité, elle surmonte sa timidité et réitère sa demande avec plus d’instances que jamais. Ce fut en vain…

Mais, qu’est la volonté de l’homme devant celle de Dieu ? On peut bien, il est vrai, interdire à une âme de s’approcher de lui ; mais est-il au pouvoir de personne d’empêcher Dieu de s’unir à cette âme ? Dieu lui-même n’a‑t-il pas déclaré, dans les divines Ecritures, que ceux qui le cherchent le trouveront infailliblement, et qu’il rassasiera de ses biens ceux qui sont affamés ?

Le cœur brisé par le nouveau refus qu’elle venait d’essuyer, Imelda se rendit à l’église du monastère, pour assister à la messe et unir son sacrifice à celui de l’adorable Victime…

Quand le moment de la communion fut venu, toutes les religieuses sans exception vinrent se ranger, heureuses et recueillie », autour de la Table sainte.

Seule, Imelda resta dans le bas du chœur.

Là, agenouillée, la tête dans ses mains, elle donne un libre cours à ses larmes, en songeant au bonheur de ses Sœurs ; elle se plaint amoureusement à son divin Epoux de rester sourd à sa prière, et le conjure par de nouvelles instances de ne pas différer plus longtemps de combler ses vœux.

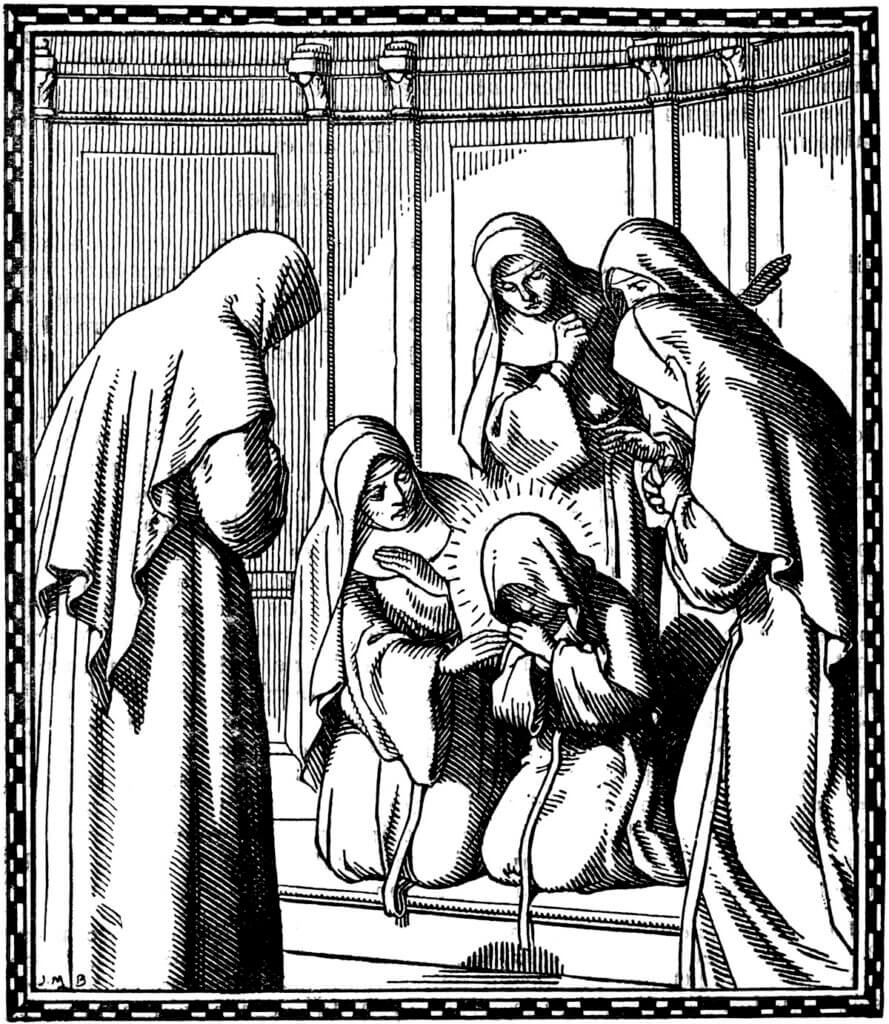

Comme elle priait et pleurait encore, une Hostie s’échappe miraculeusement du ciboire, s’élève en l’air, franchit la grille du chœur et vient s’arrêter, sans qu’aucune main la soutienne, au-dessus de la tête de l’enfant, Imelda, agenouillée, les yeux fixés sur la sainte Hostie, adorait son Dieu, si près d’elle, et semblait s’unir aux anges dans un même mouvement de respect et d’amour. Les Sœurs n’en peuvent d’abord croire leurs yeux. Cependant, le miracle persistant, elles avertissent le chapelain. Celui-ci, très ému, s’approche et s’agenouille, la patène à la main : l’Hostie, jusque-là immobile, vient s’y placer elle-même. Alors, ne doutant plus de la volonté de Dieu, le prêtre prend avec vénération l’Hostie miraculeuse et en communia la bienheureuse enfant.

Sa mort.

Imelda venait de faire sa première Communion !

Enfin, ses vœux sont accomplis ! et, comme si elle n’eût pu dans un corps mortel supporter une telle joie, elle s’affaisse sur elle-même, abîmée dans une contemplation profonde : ainsi la fleur s’incline sous les gouttes de la rosée du ciel, trop faible pour en soutenir le poids. Les mains toujours croisées sur sa poitrine, les yeux doucement fermés, Imelda paraissait livrée à un délicieux sommeil…

Longtemps les Sœurs l’admirèrent en silence. Elles ne se lassaient pas de la regarder… ni de louer Dieu au fond de leur cœur, parce qu’il est bon, et que sa miséricorde s’étend à tous les siècles. Toutefois, l’office achevé, la voyant toujours immobile et prosternée, elles ne peuvent se défendre d’une vague inquiétude. On l’appelle ; on la prie, on la supplie, on lui commande de se relever ; elle, toujours si prompte en obéissance, cette fois n’obéit pas ; elle n’a pas entendu… On la relève… Elle était morte !

Qui aurait eu la pensée de plaindre cette heureuse enfant d’être entrée si saintement dans la vie qui dure sans fin, au ciel, après une première Communion si fervente, et en ce beau jour de l’Ascension ?

Ne la plaignons pas, en effet, mais félicitons-la d’être entrée si saintement dans la vie qui dure sans fin, au ciel.

Après la mort. – Ses reliques.

Le bruit de ces prodigieux événements se répandit bientôt dans la ville de Bologne, et le monastère de Val di Pietra vit accourir une véritable foule, chacun désireux de contempler une dernière fois les traits de la petite moniale. Ce fut le comte Lambertini qui ferma lui-même les yeux de sa fille, que le peuple appelait déjà la « petite Sainte ».

Les moniales l’inhumèrent dans leur chapelle et firent élever à l’entrée du chœur un mausolée de marbre blanc, qui devint un centre de pèlerinage, et près duquel les fidèles venaient implorer la protection de l’angélique enfant et en obtenir des miracles.

Pendant deux siècles, ses restes reposèrent dans leur sépulture primitive. Mais, par suite de troubles et de guerres, les religieuses durent chercher asile dans la ville de Bologne, en 1566, et quitter Val di Pietra où les Servites les remplacèrent. Les religieuses avaient dû laisser leur cher trésor, et elles ne s’en consolaient pas. Cédant à leurs instances, le cardinal Palcotti, évêque de Bologne, ordonna le transfert du corps d’Imelda, ce qui eut lieu le 24 février 1582. La famille Lambertini fit décorer une chapelle en son honneur, et on y plaça une inscription rappelant le miracle de sa communion et sa mort.

L’ancien couvent des Dominicaines de Val di Pietra est aujourd’hui occupé par les Capucins ; dans le chœur de la petite église, présentement dédié à saint Joseph, une inscription latine marque l’endroit précis où arrivèrent la communion miraculeuse et la mort de la « petite Sainte ». En voici la traduction :

Ici, le XX des calendes de juin (13 mai) 1333, en la fête de l’Ascension de Notre-Seigneur dans les cieux, la bienheureuse Imelda Lambertini, vierge très noble, de l’Ordre dominicain, qui, à cause de la jeunesse de son âge, s’était vu interdire l’accès de la sainte Table, fut nourrie miraculeusement par la sainte Hostie qui se posa sur elle, et rendit heureusement son âme à Dieu.

Son culte.

On conçoit aisément que les Dominicaines de Bologne furent les premières à honorer comme une Sainte leur chère petite Sœur ; elles inscrivirent son nom dans leur Martyrologe et elles célébraient sa fête le 16 septembre. La famille Lambertini n’était pas moins empressée à faire connaître les vertus d’Imelda, qu’elle considérait, à juste titre, comme sa gloire la plus pure. Au xve siècle, la bienheureuse Jeanne Lambertini, Clarisse de Bologne, contribua beaucoup à répandre le culte de sa parente. Au xviie siècle, un certain Jean-Baptiste Lambertini, appartenant à la même famille, publiait en latin, à Anvers, la biographie de la sainte Dominicaine. Enfin, au milieu du siècle suivant, le cardinal Prosper Lambertini, à la veille de devenir le Pape Benoît XIV, s’occupa de faire introduire officiellement la cause de la béatification d’Imelda. La mort ne lui laissa pas le temps d’achever son œuvre et le procès fut suspendu jusqu’au sortir des guerres de la Révolution et de l’Empire.

Sous la domination française, les Dominicaines furent contraintes de quitter leur couvent de Bologne et de se disperser ; les pauvres religieuses se partagèrent alors les ossements de leur petite Sœur ; grâce à la piété de la famille Malvezzi, ces reliques furent de nouveau réunies et placées dans l’église Saint-Sigismond, sur laquelle cette famille avait un droit de patronat. Elles s’y trouvent encore aujourd’hui, vénérées dans une châsse, sous une effigie en cire de l’angélique enfant qui émeut profondément les visiteurs.

Le 6 mai 1826, la S. Congrégation des Rites confirmait le culte rendu à la petite Dominicaine, ce qui équivalait à la béatification, et, le 16 décembre suivant, le Pape Léon XII la proclamait officiellement bienheureuse, accordant à toute la famille Dominicaine et au diocèse de Bologne la permission de célébrer l’office et la messe propres en son honneur. Sa fête est fixée au 13 mai, depuis la réforme du Bréviaire, pour l’Ordre de Saint-Dominique.

Patronne des premiers communiants.

La bienheureuse Imelda Lambertini a été donnée pour patronne aux enfants de la première Communion, afin de leur obtenir deux grâces : celle de bien recevoir la première visite de Jésus Hostie et celle de la persévérance. Une confrérie a été fondée, le 17 mai 1891, par Mgr Billard, évêque de Carcassonne, à Prouille, dans ce sanctuaire qui se flatte d’avoir vu naître la dévotion du saint Rosaire, près duquel saint Dominique a fondé le premier couvent de religieuses et d’où il a envoyé ses premiers Frères à travers le monde. Affiliée à l’Ordre des Frères Prêcheurs, le 21 août 1893, par le R. P. Fruhwirth, Maître général, et plus tard cardinal, elle a été érigée en archiconfrérie par un Bref du Pape Léon XIII, le 7 mai 1896, et enfin transférée à Rome, le 18 octobre 1910, sous le pontificat de Pie X, le Pape de la première Communion précoce.

Voici l’antienne et l’oraison gravées sur une plaque de bronze, l’an 1600, dans l’église du couvent des Dominicaines de Bologne, près de l’inscription déjà signalée :

Glorieuse vierge, épouse du Christ, Imelda, perle précieuse de virginité, illustrée par les dons du ciel, écoutez les prières que nous répandons en votre présence ; faites que nous soyons un jour unis aux chœurs célestes, et en attendant, protégez-nous an milieu des calamités qui nous pressent de toutes parts.

℣. Priez pour nous, bienheureuse Imelda.

℟. Afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ.Prions. Seigneur, que l’intercession de la bienheureuse Imelda, votre vierge, nous protège contre tout péril, et que par son intervention il nous soit donné de recevoir, avant notre mort, le sacrement du Corps et du Sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ, après une vraie pénitence et une sincère confession. Par le même Jésus-Christ Notre-Seigneur. Ainsi soit-il.

Maxime Viallet.

Sources consultées. – R. P. Lataste, O. P., Vie de la bienheureuse Imelda Lambertini (Paris, 1875). – Anonyme, La bienheureuse Imelda (Bureau des Œuvres eucharistiques, Paris). – Renée Zeller, Imelda Lambertini, vierge Dominicaine (Paris, 1929). – Les Saints et Bienheureux de l’Ordre de Saint-Dominique (Paris, 1927). – P. Bianchi, O. P., La Santina délia prima Communione (dans l’Aurora nel secolo del Sacramento, Milan). – M.-C. de Ganay, Les Bienheureuses Dominicaines (Paris, 1913). – (V. S. B. P., n° 587).