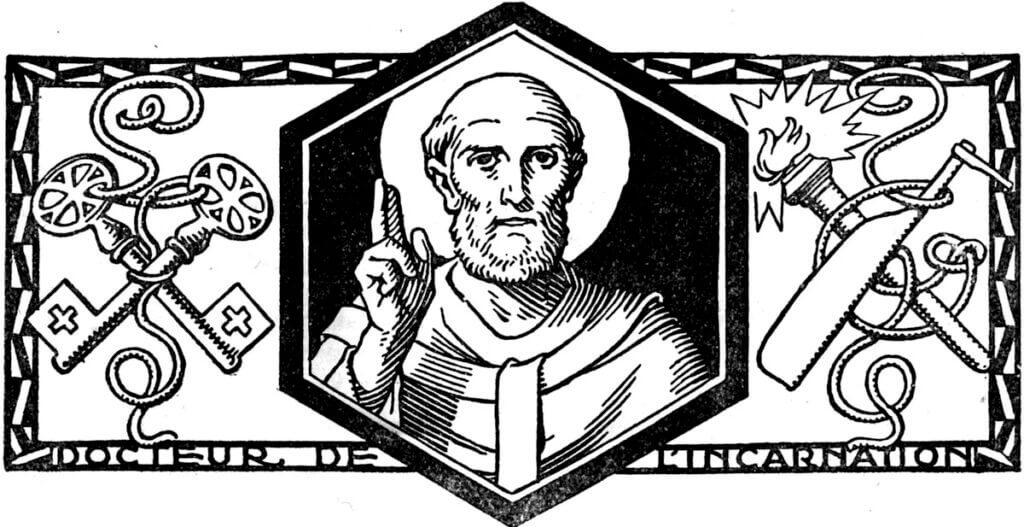

Pape et Docteur de l’Église (vers 395–461)

Le « Docteur de l’incarnation »Fête le 11 avril.

Version courte

Saint Léon le Grand naquit à Rome, d’une des premières familles de la Toscane, vers la fin du IVe siècle. Son rare mérite l’éleva promptement au titre d’archidiacre de l’Église romaine ; il n’avait guère plus de quarante ans, quand il fut appelé, par les vœux du clergé et du peuple, sur le siège de saint Pierre. Toutes les qualités d’un Pape remarquable parurent dans sa personne, et c’est à juste titre que la postérité, après ses contemporains, lui a donné le nom de Grand.

L’époque était difficile : les manichéens, les donatistes, les ariens, les priscillianistes, les nestoriens et les eutychiens infestaient l’Église de leurs hérésies. Le saint et docte Pontife, armé du glaive de la parole infaillible, combattit avec vigueur la doctrine impie de tous les côtés à la fois ; par ses lettres, par ses légats, par des conciles, il suscita un grand mouvement de résistance à l’erreur et le retour d’une grande multitude d’âmes à la justice et à la vérité. Sa magnifique lettre au concile de Chalcédoine produisit un tel effet que les six cents évêques, après en avoir entendu la lecture, s’écrièrent d’une voix unanime : « C’est Pierre qui a parlé par Léon ! »

L’un des faits les plus imposants de son beau et si fécond pontificat, c’est sa procession solennelle au-devant d’Attila, roi des Huns, surnommé le fléau de Dieu, qui avançait vers Rome pour la détruire. Attila l’accueillit avec respect et lui promit de laisser en paix la Ville éternelle, moyennant un faible tribut annuel. Les barbares, murmurant de voir leur chef reculer, lui demandèrent raison de sa conduite : « Pendant que le Pontife me parlait, leur dit-il, je voyais à ses côtés un autre Pontife d’une majesté toute divine ; il se tenait debout, ses yeux lançaient des éclairs, et il me menaçait du glaive qu’il brandissait dans sa main ; j’ai compris que le Ciel se déclarait pour la ville de Rome. » Ce personnage n’était autre que saint Pierre. Les Romains firent une réception enthousiaste au Pontife victorieux. Le génie de Raphaël a immortalisé cette scène dans une peinture célèbre.

L’humanité, la douceur et la charité furent les principales vertus de saint Léon. Ses écrits, qui suffiraient à l’illustrer par la splendeur du style comme par l’élévation des pensées, montent à une hauteur plus grande encore quand il traite de l’Incarnation, et c’est pourquoi on lui a donné le titre de Docteur de l’Incarnation. Il surpassa tous les Pontifes qui l’ont précédé, et il eut peu de successeurs dont le mérite ait approché du sien.

Abbé L. Jaud, Vie des Saints pour tous les jours de l’année, Tours, Mame, 1950

Version longue

La tradition fait naître saint Léon le Grand à Rome, de parents toscans, vraisemblablement dans les dix dernières années du IVème siècle. Dès sa plus tendre enfance, il fit de brillants progrès dans l’étude des lettres sacrées. « Dieu, dit un Concile général, Dieu, qui l’avait destiné à remporter des victoires sur l’erreur, à soumettre la sagesse du siècle à la vraie foi, avait mis dans ses mains les armes puissantes de la science et de la vérité. »

Diacre en 430, puis archidiacre de l’Eglise romaine, il apparaît, de 418 à 439, comme le conseiller des Papes dans la lutte contre les hérésies de Pélage et de Nestorius et se fait aussi remarquer par son talent d’administration.

Son élection.

Après la mort du Pape saint Sixte III, l’Eglise demeura quarante et un jours sans pasteur. Tous les suffrages s’étaient portés sur Léon (août 440). Mais celui-ci était absent. II avait été envoyé dans les Gaules pour rétablir la paix entre le gouverneur Aétius et le général Albinus. Le clergé et le peuple attendirent son retour dans une paix et une concorde admirables. Il semblait que l’éloignement de l’élu fît mieux ressortir le mérite de l’absent et la sagesse des électeurs. Une ambassade solennelle lui fut envoyée, et il fut reçu dans les murs de sa patrie avec des transports d’allégresse et sacré évêque de Rome et Chef de l’Eglise universelle, le 29 septembre 440.

Le jour de sa consécration, Léon élevait, au milieu du peuple attendri, cette voix majestueuse et paternelle qui devait, pendant vingt ans, retentir jusqu’aux extrémités de la terre, foudroyer l’hérésie, adoucir la férocité des Huns et des Vandales, sauver le monde romain de la barbarie et faire éclore une société nouvelle sur les ruines d’un empire en décadence.

Grâces donc soient rendues, disait-il à ses fidèles, dans le présent et dans l’avenir, à notre grand Dieu, pour toutes les faveurs dont il m’a comblé ! Grâces soient rendues à vous-mêmes pour le jugement si favorable que votre bienveillance a porté sur moi, sans aucun mérite précédent de ma part ! j’aime surtout à y voir le gage de l’attachement, du respect, de l’amour et de la fidélité que vous portez à votre nouveau pasteur. Il n’a qu’une ambition, qu’une pensée, qu’un désir : veiller avec une sollicitude infatigable au salut de vos âmes. Je vous en conjure, par les entrailles de la miséricorde de Jésus-Christ, aidez de vos prières celui que vos vœux ont appelé de si loin, afin que l’esprit de grâce demeure en moi, et que vos jugements soient sans repentance. Que le Dieu qui a inspiré l’unanimité de vos suffrages accorde à nos jours le bienfait inappréciable de la paix. Père saint, conservez en votre nom ceux que vous m’avez donnés.

Mes biens-aimés, quelle que soit mon insuffisance vis-à-vis du grand devoir de servitude que Dieu m’impose, n’oublions pas que la pierre fondamentale sur laquelle repose l’Eglise reste inébranlable au milieu des tempêtes et survit à toutes les ruines. Le prince des apôtres demeure toujours avec la fermeté de la pierre dont il porte le nom et sur laquelle il a été établi il n’a jamais abandonné les rênes du gouvernement de l’Eglise. Son ordination se distingue en effet de toutes les autres ; il est appelé pierre et fondement ; il est établi portier du royaume des cieux ; il est le juge de ce qui doit être lié ou délié ; l’autorité de ses jugements est respectée même au ciel. Le mystère de ses différents titres prouve suffisamment l’étroite union qui subsiste entre le Christ et lui. On peut dire que le bienheureux apôtre, depuis qu’il a pris place dans le céleste royaume, poursuit, avec une plénitude de puissance supérieure, la mission terrestre qu’il avait reçue ici-bas ; il accomplit maintenant tous les devoirs, toutes les fonctions de sa charge suprême en celui et avec celui par qui il a été glorifié, c’est-à-dire Jésus-Christ, Notre-Seigneur.

Si donc nous, ses indignes successeurs, nous avons le bonheur d’agir avec quelque sagesse, de discerner avec quelque pénétration, si nous obtenons par nos supplications quotidiennes et incessantes quelques faveurs de la miséricorde divine, c’est le fruit des œuvres et des mérites du glorieux apôtre dont la puissance vit toujours, dont l’autorité subsiste excellente et prééminente sur le siège qu’il a fondé. Dans toute l’Eglise, chaque jour, la voix de Pierre répète encore : « Vous êtes le Christ, Fils du Dieu vivant. »

Toute langue qui confesse le Seigneur a été formée par l’enseignement de cette voix magistrale. Telle est la foi qui triomphe du démon, brise les chaînes des captifs de Satan. Telle est la foi qui sauve le monde et ouvre le ciel aux âmes. « Les portes de l’enfer ne prévaudront point contre elle. » La foi de Pierre a été revêtue par Dieu lui-même d’une fermeté inébranlable : ni la perversité de l’hérésie ni la barbarie païenne ne réussiront jamais à la renverser.

Ses luttes.

Quand le nouveau Pontife tenait ce langage, si plein de modestie personnelle et de confiance triomphante dans les promesses divines, manichéens, donatistes, ariens, priscillianistes, nestoriens et eutychiens surtout, infestaient l’Eglise.

Le Pontife, armé du glaive de la parole de justice et de vérité, et revêtu de son autorité de Chef suprême de l’Eglise, combattit avec vigueur tous les ennemis que Satan avait suscités pour faire prévaloir le mensonge et l’erreur. Il ordonna de châtier les manichéens qui se trouvaient dans Rome, et de punir sévèrement tous ceux que l’on pourrait rencontrer soit en Italie, soit dans les autres pays.

Il favorisa grandement tous ceux qui, en Afrique, s’élevaient contre les donatistes, et écrivit aux évêques d’Espagne des lettres pour leur recommander de veiller attentivement sur les priscillianistes, qui jetaient Je trouble parmi les catholiques.

La fixation de la fête de Pâques.

L’importance que Léon attacha à cette question est attestée par le grand nombre de fois où il en parle dans ses lettres et par l’insistance extrême qu’il mit à vouloir la résoudre d’une façon définitive pour le présent comme pour l’avenir. Il s’agissait de surmonter, à la satisfaction commune des Orientaux et des Occidentaux, les difficultés d’application de la règle formulée en 325 au Concile de Nicée, et aux termes de laquelle cette fête aurait lieu chaque année le premier dimanche après la pleine lune qui suit le jour de l’équinoxe du printemps (l’équinoxe étant supposé arriver le 20 mars).

Dominé par le souci de l’unité de l’Eglise, le Pape tenait pardessus toutes choses à ce que la solennité de la Résurrection fût célébrée en tous lieux le même jour. Dans son désir de conciliation, il accepta même les suggestions de l’évêque d’Alexandrie, saint Protérius, au risque de mécontenter les Latins, chez qui prédominait la croyance que la fête ne devait tomber ni avant le 21 mars ni après le 21 avril.

Eutychès. – Concile de Chalcédoine.

Enfin, pour couronner glorieusement son œuvre, le grand Pape rassembla dans la ville de Chalcédoine un Concile œcuménique composé de plus de six cents évêques, qui tint ses assises du 8 octobre au 1er novembre 451 et condamna solennellement la funeste erreur d’Eutychès, abbé d’un monastère voisin de Constantinople, comptant 300 religieux, et que couvrait Théodose II, empereur d’Orient.

Excommunié le 22 novembre 448 par Flavien, évêque de Constantinople, puis réhabilité le 9 août 449 au simulacre de Concile que l’histoire a flétri sous le nom de brigandage d’Ephèse, Eutychès prétendait qu’il n’y a en Jésus-Christ qu’une seule nature, comme il n’y a qu’une seule personne ; la nature divine ayant comme absorbé et fait disparaître la nature humaine. C’était nier le mystère même de l’Incarnation, car si la nature humaine ne subsiste plus distincte de la divinité dans l’unité de la personne du Verbe, on ne peut plus dire que le Fils de Dieu s’est fait homme. C’était renier ainsi toute l’œuvre de la Rédemption. Car si Jésus-Christ est seulement Dieu, il ne peut plus mourir pour nous, et s’il ne tient plus à nous par son humanité il ne peut plus servir de médiateur entre Dieu et l’homme, auquel il est étranger. Il faut que Jésus-Christ soit homme pour représenter l’homme auprès de Dieu, et Dieu pour faire accepter de la justice divine, qui ne doit rien à l’homme, ses mérites et son intercession.

L’erreur d’Eutychès força saint Léon à expliquer avec une clarté nouvelle la doctrine de la distinction des natures dans l’unité de personne en Jésus-Christ. A Flavien, patriarche de Constantinople, qui avait condamné Eutychès en novembre 448, il écrivit, pour l’approuver, son admirable lettre sur l’Incarnation : lettre qualifiée de divine par Bossuet et qui n’est, en effet, comparable qu’aux Evangiles et a toujours été considérée dans l’Eglise comme l’expression la plus exacte, la plus noble, la plus auguste de la croyance catholique sur le dogme de l’Incarnation du Sauveur.

Dans le Pré spirituel de Jean Moschus, un abbé raconte avoir entendu Euloge, patriarche d’Alexandrie de 58o à 607, faire ce récit ·

Grégoire, diacre distingué de Rome, m’apprit que le pieux Pape Léon, après avoir écrit sa lettre à Flavien, la posa sur le tombeau du Prince des apôtres, en le conjurant par des veilles, des jeûnes et des prières de corriger les fautes ou les erreurs qui s’y seraient glissées par suite de la faiblesse humaine. Quatre jours s’étant écoulés, l’apôtre lui apparut et lui dit : « J’ai lu et fait à ton travail les corrections nécessaires. » Le Pape, ayant repris la lettre sur le tombeau, y remarqua, en effet, les corrections exécutées de la main de saint Pierre. »

Cette lettre produisit un effet admirable au Concile de Chalcédoine. Les six cents évêques, après en avoir entendu la lecture, s’écrièrent d’une voix unanime : « C’est Pierre qui a parlé par Léon. »

Saint Léon et Attila.

Le saint Pontife, après avoir calmé les esprits, rassuré les catholiques et triomphé de tous ses implacables ennemis, se croyait en sûreté dans la Ville Eternelle, quand Attila, le terrible fléau de Dieu, tomba sur l’Italie avec une armée formidable de barbares.

Devenu maître d’Aquilée au printemps de l’année 452, il la réduisit en cendres et mit le pays à feu et à sang ; puis, continuant ses ravages, il saccagea Milan et s’empara de Pavie. L’empereur Valentinien III et sa cour quittèrent précipitamment Ravenne et vinrent s’enfermer dans Rome. L’empereur, le Sénat, le peuple, saisis d’effroi, ne virent qu’un sauveur possible : Léon.

Une députation des plus nobles Romains vint le prier d’aller au-devant d’Attila et de s’interposer pour eux. La mission était difficile et périlleuse : si Dieu lui-même n’intervenait, le seul espoir de salut était de s’en remettre à la miséricorde d’un roi sans entrailles, c’était compter sur un miracle. Le miracle eut lieu.

Le 11 juin 452, accompagné du consulaire Orienus et du sénateur Trigetius, précédé des principaux membres du clergé romain, et suivi par les vœux, les prières, les larmes de toute la population, le Pontife quitta Rome pour aller à la rencontre d’Attila. Le roi des Huns était en ce moment non loin de Mantoue, sur les bords du Mincio. Avant de pénétrer dans le camp des barbares, Léon se revêtit des insignes pontificaux. Tout son clergé se mit en procession et il se présenta devant le fléau de Dieu.

Attila l’accueillit avec respect, promit de vivre en paix avec l’empire, moyennant un faible tribut annuel. Il fît aussitôt cesser les actes d’hostilité, et, quelque temps après il repassait les Alpes.

Les barbares demandèrent à leur chef pourquoi il avait montré tant de respect au Pape. « Ce n’est pas, répondit-il, le personnage avec lequel j’ai conféré qui m’a subitement fait changer de résolution. Pendant qu’il me parlait, je voyais, debout à ses côtés, un Pontife d’une majesté surhumaine. Des éclairs jaillissaient de ses yeux ; il portait à la main un glaive nu ; ses regards terribles, son geste menaçant m’ordonnaient de consentir à tout ce que demandait l’envoyé des Romains. » Ce personnage était saint Pierre.

Ingratitude des Romains.

Le Chef de l’Eglise prescrivit aussitôt des prières publiques pour remercier Dieu ; mais les Romains, peuple léger, ingrat et corrompu, après quelques jours consacrés à ces témoignages de reconnaissance, se précipitèrent avec plus de fureur aux jeux du cirque, aux théâtres, à la débauche. L’empereur Valentinien donna l’exemple de cette dégradation par les actes de l’immoralité la plus révoltante. Les beaux esprits du temps, pour se dispenser de rendre grâces à Dieu et à ses saints de la retraite d’Attila, attribuèrent le succès de Léon à l’influence salutaire des astres.

Le cœur du Pontife fut profondément affligé à la vue de ces désordres et de cette coupable ingratitude. Le jour de la fête des Apôtres saint Pierre et saint Paul étant venu, Léon prononça devant le peuple cette homélie, avec les accents de la douleur la plus expressive et d’une sévérité adoucie par une tendresse toute paternelle :

Mes bien-aimés, la solennité religieuse, établie à l’occasion du jour de notre délivrance où toute la multitude des fidèles affluait à l’envi pour rendre grâces à Dieu, a été, en dernier lieu, presque universellement négligée : c’est un fait qu’a mis en évidence le petit nombre même de ceux qui ont assisté à cette sainte cérémonie ; un abandon si général a jeté dans mon cœur une profonde tristesse et l’a pénétré des plus vives appréhensions. Car il y a beaucoup de danger pour les hommes à se montrer ingrats envers Dieu et à mettre ses bienfaits en oubli, sans être touché de repentir, malgré les punitions qu’il inflige, et sans éprouver aucune joie pour le pardon qu’il accorde. Je crains donc, mes bien-aimés, qu’on puisse appliquer à des esprits aussi indifférents cette parole du prophète : « Vous les avez frappés, et ils ne l’ont point senti ; vous les avez brisés de coups, et ils n’ont point voulu se soumettre au châtiment.

Je rougis de le dire, mais je suis obligé de le déclarer : on dépense plus pour les démons que pour les apôtres ; des spectacles insensés attirent une foule plus pressée que la basilique des bienheureux martyrs. Qui donc a sauvé cette ville ? qui l’a arrachée à la captivité ? qui, enfin, l’a soustraite aux horreurs du carnage ? Est-ce aux divertissements du cirque qu’on en est redevable, ou à la sollicitude des saints ? N’en doutons pas, c’est par leurs prières que la justice divine s’est laissé fléchir ; c’est grâce à leur puissante intercession que nous avons été réservés à une indulgence miséricordieuse, lorsque nous ne méritions qu’une colère implacable.

Je vous en conjure, mes biens aimés, laissez-vous toucher par cette réflexion du Sauveur, qui, après avoir guéri les dix lépreux, fit observer qu’il n’y en avait qu’un seul parmi eux qui fût revenu pour le remercier : marquant par là que les neuf autres, qui avaient aussi recouvré la santé du corps, sans en témoigner la même reconnaissance, n’avaient pu manquer à ce devoir de piété sans une impiété manifeste. Ainsi, mes bien-aimés, pour qu’on ne puisse vous appliquer le même reproche d’ingratitude, revenez au Seigneur ; comprenez bien les merveilles qu’il a daigné opérer parmi nous ; gardez-vous d’attribuer votre délivrance à l’influence des astres, comme l’imaginent les impies, mais rapportez-la tout entière à la miséricorde ineffable d’un Dieu tout-puissant qui a bien voulu adoucir les cœurs furieux des barbares. Recueillez toute l’énergie de votre foi pour graver dans votre souvenir un si grand bienfait. Une négligence rare doit être réparée par une satisfaction plus éclatante encore. Profitons de la douceur du Maître qui nous épargne pour travailler à nous corriger, afin que saint Pierre et tous les autre saints, qui nous ont secourus dans une infinité d’afflictions et d’angoisses, daignent seconder les tendres supplications que nous adressons pour vous au Dieu de miséricorde.

En action de grâces de la délivrance de Rome, le pieux Pontife aurait fait jeter à la fonte le bronze idolâtrique, longtemps adoré sous le nom de Jupiter Capitolin, pour en former une statue de saint Pierre, dans la basilique Vaticane. Encore aujourd’hui, les fidèles viennent de tous les points du monde en baiser le pied, visiblement usé par la dévotion de tant de siècles.

Châtiment des Romains.

Cependant, Rome, si ingrate envers Dieu qui l’avait sauvée de la fureur d’Attila, devait être châtiée. D’ailleurs, les derniers vestiges de l’empire romain, devenus un obstacle à la civilisation chrétienne, devaient disparaître. En juin 455, Genséric, roi des Vandales et déjà maître de l’Afrique, de la Corse, de la Sicile, marchait sur Rome avec une armée formidable. L’empereur d’Occident, Valentinien III, et le Sénat cherchent leur salut dans la fuite, personne ne songe à se défendre.

Léon, avec le même courage qu’aux jours d’Attila, va au-devant du roi barbare, et obtient de lui qu’il se contentera de piller la ville sans y verser le sang, sans y mettre le feu. Les Vandales se retirèrent au bout de quinze jours, emmenant un immense butin et un grand nombre de prisonniers, au premier rang desquels l’impératrice Eudoxie et ses deux filles. Léon pourvut aux besoins spirituels et corporels des captifs, en envoyant en Afriquè des prêtres zélés et des aumônes considérables ; il rendit au culte les églises dévastées, les pourvut de vases et d’ornements sacrés ; car on n’avait pu sauver du pillage que ceux des églises des bienheureux apôtres Pierre et Paul.

L’humanité, la douceur et la charité étaient les vertus principales de saint Léon. Ecoutons ce qu’il nous dit à ce sujet :

C’est une maxime fondamentale du christianisme, que les seules et vraies richesses consistent dans cette bienheureuse pauvreté d’esprit si fortement recommandée par le Sauveur, c’est-à-dire dans l’humilité et le parfait détachement de toute affection terrestre. Plus on est humble, plus on est grand ; plus on est pauvre d’esprit, plus on est riche. Notre progrès dans cette pauvreté d’esprit sera la mesure de la part que nous aurons à la distribution de la grâce et des dons célestes.

Dernières années de saint Léon.

Le Pontife, après avoir sauvé Rome des fureurs d’Attila et de Genséric, employa le reste de sa vie à réparer les abus qui s’étaient glissés dans la discipline ecclésiastique, à la suite des troubles causés par les barbares. Il eut à défendre l’œuvre de Chalcédoine contre la révolte des moines de Palestine. Il écrivit de nombreuses lettres aux évêques d’Afrique, de Sicile, d’Italie, d’Espagne et des Gaules. A Rome même il avait tenu 5 Conciles ou Synodes, de juillet 445 à septembre 458.

Enfin, il s’endormit dans la paix du Seigneur le 10 novembre 461, après avoir siégé vingt et un ans, un mois et treize jours. Son corps, déposé d’abord à gauche du portique d’entrée de Saint-Pierre, fut transféré, le 28 juin 688, à l’intérieur de la basilique. Le 20 mai 1607, sous Paul V, il fut transféré dans l’actuelle basilique de Saint-Pierre et placé sous un autel. Enfin, Innocent X fit consacrer dans l’église une chapelle à saint Léon, afin d’y mettre le corps du Pontife, ce qui eut lieu seulement le 11 avril 1716, sous Clément XI.

Dès le ve ou le vie siècle, le nom de saint Léon fut ajouté au Martyrologe hiéronymien. L’Eglise romaine célèbre sa fête le 11 avril et les Grecs l’honorent le 18 février.

Docteur de l’Eglise.

Enfin, par une Bulle du 15 octobre 1754, Benoît XIV a proclamé saint Léon Docteur de l’Eglise. C’est qu’en effet ce grand Pape doit à ses écrits (lettres et sermons) la meilleure partie de sa gloire.

Ils sont, a‑t-on écrit, les monuments les plus authentiques de sa piété, de sa science et de son génie. Ses pensées sont vraies, pleines d’éclat et de force. Ses expressions ont une beauté et une magnificence qui charment, étonnent, transportent. Il est partout semblable à lui-même ; partout, il se soutient, sans jamais laisser paraître d’inégalités. Sa diction est pure et élégante ; son style est concis, clair et agréable. Ce qui passerait pour enflure chez un écrivain ordinaire n’est que grandeur chez saint Léon. On remarque, dans les endroits mêmes où il est le plus élevé, une facilité qui écarte toute apparence d’affectation, et qui montre qu’il ne faisait que suivre l’impression d’un génie naturellement grand, noble et porté au sublime.

La manière dont saint Léon rend ses idées mérite moins encore l’attention que l’importance des sujets qu’il a traités. On trouve, dans ses sermons et dans ses lettres, une piété consommée et une connaissance parfaite de la théologie, ce qui fait que le lecteur est tout à la fois instruit et édifié. En un mot, on peut les comparer à une sorte d’arsenal où l’Eglise trouvera dans tous les siècles des armes propres à confondre les hérétiques. Mais jamais sa parole n’est plus grande ni plus inspirée que quand il parle de l’auguste mystère de l’Incarnation du Fils de Dieu, qu’il sut défendre si énergiquement contre tant d’hérésies ; c’est pourquoi on lui a donné le titre glorieux de Docteur de l’Incarnation.

A considérer d’autre part quelle conception saint Léon avait et de l’unité et de la discipline de l’Eglise universelle, et du rôle de l’évêque de Rome dans cette unité, avec quel succès il a fait accepter ses idées dans le temps même où l’Empire romain se disloquait, où l’Orient catholique s’acheminait vers le schisme, où l’Occident allait être la proie des barbares, on souscrit sans peine à ce jugement de Mgr Batiffol concluant ainsi un article sur saint Léon, que, parmi les Papes des premiers siècles, « l’Eglise n’en a pas connu de plus complet ni de plus grand ».

A. L.

Sources consultées. – Acta Sanctorum, t. Il d’avril (Paris et Rome, 1866). – Adolphe Régnier, Saint Léon le Grand (collection Les Saints). – Mgr P. Batiffol, Léon Ier, dans Dictionnaire de théologie catholique. – (V. S. B. P., n°165.)