L’état de la recherche. L’accueil. Les bons comportements.

Editorial

par le docteur Philippe de Geofroy

« À quel moment es-tu le plus heureux ? – Tous les matins quand je me lève ! » Dans le numéro hors-série de Valeurs Actuelles de novembre 2024, Jean-Marie le Méné rapporte ce dialogue qu’il a eu avec un jeune trisomique à la consultation médicale de l’Institut Jérôme Lejeune. Au début du film, Aux plus petits d’entre les miens, qui retrace la carrière exceptionnelle de ce médecin qui a consacré sa vie aux « malades de l’intelligence », on remarque un professeur de danse qui enseigne son art à de jeunes trisomiques. Ça n’est pas tant leur talent pour la danse qui frappe cette femme que leur capacité exceptionnelle à tout voir de façon positive. Vous avez entendu parler des Café Joyeux ! Il s’agit d’une chaîne de restauration rapide qui s’est développée depuis 2017 et qui a également colonisé quelques machines à café sur les aires d’autoroute. Le fonctionnement de ces établissements repose sur des employés handicapés, essentiellement trisomiques qui, par ce travail, arrivent à acquérir une certaine autonomie. L’adjectif « joyeux » n’a pas été choisi par hasard ; allez‑y, vous comprendrez. Et pourtant c’est bien au nom du malheur qui s’abattrait sur ces handicapés et sur leur famille que l’ensemble de la société s’est liguée contre eux avant leur naissance. Vous connaissez la fameuse phrase que le député socialiste Olivier Dussopt avait prononcée en 2011, à l’occasion de la révision des lois de bioéthique : « Quand j’entends que “malheureusement” 96 % des grossesses pour lesquelles la trisomie 21 est repérée se terminent par une interruption de grossesse, la vraie question que je me pose c’est pourquoi il en reste 4 % ? ». Voilà la vision prénatale de la trisomie que la propagande et les médias ont infligée à la société. « On ne peut pas imposer ça aux familles et ils seront malheureux ! » C’est l’argumentation que j’ai souvent entendue dans mon milieu professionnel. Et pourtant les trisomiques ne sont pas plus malheureux que les autres, loin de là, nous l’avons vu par quelques exemples. Quant à leurs familles, j’ai eu l’occasion d’en côtoyer quelques-unes (pas seulement de la « galaxie catholique réactionnaire » comme l’écrivent les contempteurs des Café Joyeux) sans y voir, loin de là, plus de malheurs que dans les autres. Difficultés ? Oui ! Épreuve ? Certainement ! Mais malheur, non ! Et d’ailleurs, quoi qu’il arrive, le malheur ne justifierait pas l’élimination du malheureux. Bertrand de Lapasse, dans le numéro 144 des Cahiers Saint-Raphaël, dans un article intitulé « Déception ou Bénédiction ? » nous écrivait : « En tous cas, si jamais le Ciel l’a voulu ainsi, ne vous accablez pas, ne vous lamentez pas, ne désespérez pas, une fois la surprise passée, embrassez cette petite croix de tout votre amour, et vous verrez combien vous recevez en retour. »

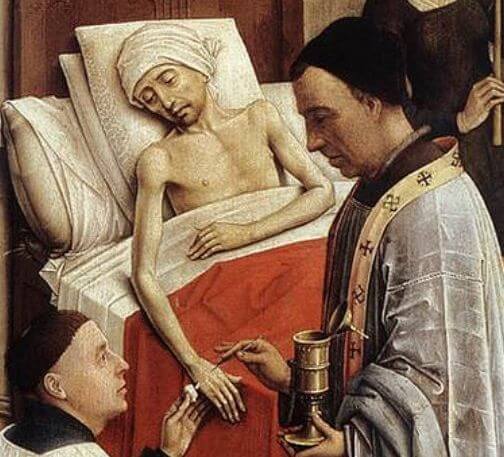

On retrouve des représentations de cette maladie qui est sans doute aussi ancienne que le chromosome 21, jusque dans des images et sculptures antiques[1]. En dehors de ces images, il n’y a pas de témoignage certain sur la façon dont on traitait ces petits malades dont l’espérance de vie n’a beaucoup augmenté que récemment[2]. La vision négative sur la trisomie et les trisomiques existait probablement avant leur élimination prénatale planifiée actuelle. En revanche, nous en savons plus concernant une époque récente. Avant la découverte de la cause chromosomique de cette maladie, beaucoup de fantasmes couraient autour d’une hypothétique tare familiale honteuse. On changeait de trottoir quand on croisait un trisomique. Si un premier aperçu clinique est fait en 1838, par un médecin français, Jean Étienne Esquirol, c’est en 1866 que John Langdon Down, médecin britannique, décrira plus précisément cette maladie dans son traité Observation sur une classification ethnique des idiots. Il y décrit chez les « idiots » une variété éthiopienne, une variété malaise mais également une variété mongolienne, terme qui malheureusement passera à la postérité. Si sa description clinique est de qualité, son interprétation, issue du darwinisme, est plus que discutable (son fils, lui-même médecin, l’a contestée, suggérant que cette maladie est accidentelle et individuelle). Il imagine que lors du développement intra-utérin, l’embryon passe par différents stades associés à différentes races avant d’aboutir au « terminus de la perfection caucasienne ». Tout simplement, le « mongolien », selon le terme de l’époque, ne serait pas arrivé au bout du voyage embryo-fœtal. Au XXe siècle, Raymond Turpin envisage, sans pouvoir le prouver au début, une origine génétique à la maladie. Il recrute Jérôme Lejeune en 1953, dans son service de pédiatrie, pour s’occuper des enfants « mongoliens ». Marthe Gauthier ramène ensuite des États-Unis des techniques de culture cellulaire. Cela leur permettra de mettre en évidence l’existence de ce « petit chromosome en plus » ; la découverte sera publiée dans le compte rendu de l’Académie des Sciences en janvier 1959.

Sa découverte, et surtout la grande charité avec laquelle il traitait ces petits malades, a commencé à faire changer le regard d’une partie de la société sur cette pathologie et son attitude vis-à-vis de ce handicap. Il les considérait comme des êtres humains à part entière. Les témoignages de nombreux parents qui sont venus à sa consultation avec leur enfant handicapé vont dans ce sens. Il leur a donné non seulement un espoir mais aussi une espérance. Il a malheureusement été rapidement tourmenté, et même déchiré, lorsqu’il s’est rendu compte de l’instrumentalisation qui serait faite de sa découverte et du risque d’instauration d’un eugénisme reposant, selon son expression, sur un véritable « racisme chromosomique ». Le drame s’est joué en 1969 lors de la réception du prestigieux prix William Allen qui lui a été attribué pour ses travaux en génétique. Dans un célèbre discours prononcé alors à l’hôtel Sheraton de San Francisco il n’a pas caché ses inquiétudes en affirmant que l’embryon, comme le fœtus, est un être humain à part entière et donc que l’avortement est un meurtre. À partir de ce moment, la communauté scientifique internationale s’est peu à peu détournée de lui et l’a considéré comme un paria. Il n’a pas renoncé à dire la vérité ; il a renoncé aux honneurs d’ici-bas mais il a gardé sa liberté !

Un regard superficiel sur notre société qui n’a que le mot inclusion à la bouche pourrait nous laisser à penser qu’il n’y a plus de problème aujourd’hui avec la trisomie 21. Mais si l’on enlève sa paire de lunettes roses, c’est une autre histoire. C’est juste oublier que cette affirmation ne concerne que les 4 % de survivants qui chagrinent monsieur Dussopt. Tous les autres, de la phase pré-embryonnaire à la veille de l’accouchement ont été broyés par la machine eugénique. Si l’on gratte un peu le vernis craquelé qui protège la bonne conscience de la société, on met facilement en évidence une énorme ambivalence. L’histoire de la vidéo « Dear future Mom », éditée par la fondation Lejeune, en est un symptôme éclatant. Elle mettait en évidence de jeunes adultes trisomiques de différents pays qui remerciaient leur maman de les avoir laissés vivre parce qu’ils étaient heureux. Elle a eu un grand succès. Il fallait donc y mettre un coup d’arrêt, ce qu’a fait le conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) en interdisant sa diffusion sur les chaînes de télévision nationales. L’affaire est allée, malheureusement sans succès, jusqu’à la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH). Quel était le problème de montrer des trisomiques heureux ? Cela pouvait troubler la conscience des femmes qui « avaient fait un autre choix ». Il semblerait donc qu’il ne faille pas troubler une conscience, surtout quand elle est mauvaise, même au nom de la sacro-sainte liberté d’expression (qui reste à géométrie variable, en fonction des besoins). Ce genre de contradiction insurmontable se retrouve dans la très grande majorité des avancées sociétales qui nous submergent les unes après les autres. Et ces contradictions ne sont pas intellectuellement très confortables ; « Cachez cette incohérence que je ne saurais voir ! ». Alors, en général, on invente un prétexte pour inhiber l’expression d’une vérité trop gênante et on rajoute sur la discordance trop voyante un petit coup de badigeon vite fait avec un slogan bâclé du type « mon corps, mon choix ! » ou « mariage pour tous » qui sert de cache-sexe aux turpitudes de l’époque et suffit à assoupir la majorité des consciences… « L’inclusion » actuelle des handicapés survivants, et plus particulièrement des trisomiques relève de ce même mécanisme. Accueil surjoué ou traque prénatale ? Inclusion ou génocide ? Il faut choisir !

Découvrez les Cahiers Saint Raphaël

Les Cahiers Saint Raphaël, publication de l’ACIM (Association catholique des infirmières, médecins et professionnels de santé) depuis une quarantaine d’années, est une revue originale, qui répond aux questions que posent les grands problèmes contemporains d’éthique médicale. Sont également abordés des thèmes médicaux et de société.

La revue s’adresse aux professionnels de santé mais aussi à chacun d’entre nous qui vivons ces problèmes au quotidien.

Vous pensez que ces questions (avortement, contraception, clonage, manipulations génétiques, euthanasie etc…) sont fondamentales pour l’avenir de notre société ?

Vous souhaitez avoir des réponses qui se réfèrent à la loi naturelle et à la doctrine catholique pour vous-mêmes, afin de vivre chrétiennement, mais aussi pour vos enfants, pour tous ceux que vous côtoyez afin de les éclairer sur le sens et la valeur de la vie ?

Abonnez-vous aux Cahiers Saint Raphaël !

Pour s’abonner

Abonnement simple : 25 euros – Abonnement de soutien : 30 euros – Réabonnement : 25 euros – Abonnement religieux, étudiants : 20 euros

Règlement par chèque : ACIM, 2, route d’Equihen, 62360 Saint-Etienne-au Mont.

Les Cahiers Saint Raphaël sont également en vente aux Editions Clovis.

Contact

2 route d’Equihen, 62360 Saint-Etienne-au-Mont

bernadette.dickes@gmail.com ou pdegeofroy@gmail.com