Le gouvernement devient abstrait et reculé ; il devient un système. Nous avons besoin, bien sûr, d’une certaine somme d’organisation ou de planning. Mais n’oubliez pas que l’organisateur à succès est un homme de type visuel. Nous devons devenir attentifs au fait que nous avons besoin d’hommes qui aient le toucher juste, de peur de nous perdre dans un terrible cauchemar – un monde d’une violence indescriptible, où l’organisateur sans règles est le roi, où l’honnête homme est en prison.

« Sedeo ergo sum », réflexions sur la certitude du toucher par Charles de Koninck[1].

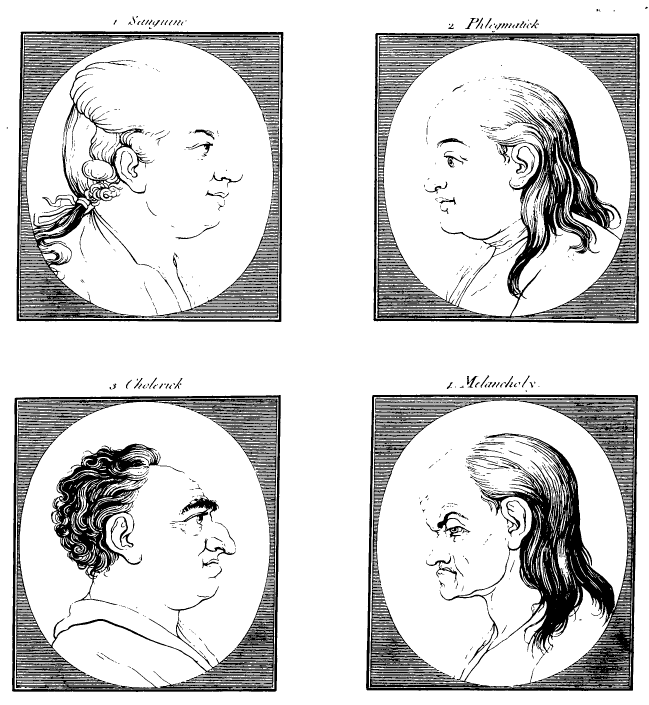

M. Tomlinson, dans l’un de ses ouvrages, nous rapporte ce mot d’un savant chinois : « Je me suis demandé, parfois, si la culture occidentale ne s’en allait pas en fumée à cause d’un sens du toucher négligé ». Je crois cette réflexion très juste. Cela s’applique aussi bien à notre civilisation qu’à notre culture. Un acteur américain a dit une fois – je ne me souviens plus la phrase exacte mais l’idée est là – que grâce à la télévision l’homme serait bientôt réduit à deux énormes globes oculaires avec un cerveau comme une tête d’épingle. Peut-être devrais-je ajouter qu’il ne voyait pas cela d’un très bon œil. En d’autres termes, notre culture serait trop exclusivement visuelle. Comment le fait d’accorder trop d’importance à la vue pourrait-il jeter une lumière sur notre pensée et donc sur notre agir ? Un sens du toucher négligé et la réduction de tous les sens à la vue comme au seul pertinent entraînerait sûrement des conséquences extraordinaires d’un point de vue aristotélicien, lequel, je le crois, est aussi celui du bon sens. La vue est indubitablement le sens le plus objectif dans l’ordre de la représentation – c’est lui qui révèle le plus grand nombre et la plus grande diversité d’objets ; il est le sens de la clarté et de la distinction – , mais d’un autre côté, le toucher est le plus fondamental de nos sens, et il est en outre le sens par excellence de la certitude. Il est le sens de l’existence, de l’expérience et de l’empathie. C’est pour cela que notre attitude envers le toucher, envers le tangible, aura sa correspondance dans la qualité de notre pensée et notre sentiment religieux, dans notre philosophie, dans les sciences, dans les beaux-arts, et bien sûr dans tout notre agir de vie, surtout en politique. Cette constatation, bien sûr, peut laisser songeur. Mais avant d’essayer de montrer sa pertinence par voie d’induction, considérons en premier lieu les divisions des objets sensibles et de nos sens.

2. La division principale de ce qu’on appelle un « sensible par soi »[2] est celle entre sensible propre et sensible commun.

- Par un sensible propre, nous désignons un objet propre à un sens qui ne peut être perçu par un autre sens : la couleur est perçue par l’œil, non par l’ouïe ou le toucher ; la chaleur ou la dureté sont perçues par le sens du toucher, ils ne peuvent être vues ou entendues.

- Par sensible commun nous entendons les objets pouvant être perçus par au moins plus d’un sens, bien que pas forcément aussi bien par l’un que par l’autre. Le mouvement, par exemple, est un sensible commun : il peut être vu et il peut être senti. D’autres exemples sont les nombres, la grandeur, la figure ou la forme, etc. Notons, encore une fois, que les objets sensibles que nous appelons communs sont néanmoins plus clairement perçus par la vue[3].

3. Quand je dis « toucher », je me réfère à quelque chose de très concret, comme l’expérience de la chaise résistante sur laquelle vous êtes assis, du col raide autour de votre cou, de votre température en ce moment-même, de la position de votre corps, etc. Bien que le sens du toucher atteigne de nombreux groupes distincts d’objets contraires, tels que le dur et le doux, le chaud et le froid, l’humide et le sec, etc., il est extrêmement pauvre en représentation. Il a une certaine vulgarité, ce qui ressort clairement du fait que notre jugement sur la température dépendra, mettons, de la température momentanée de votre main. Le toucher n’est pas le sens de la clarté, ni de la distinction. Ces termes se réfèrent premièrement et principalement à la vue, un sens bien plus perfectionné. Rappelons-nous la phrase introductive de la Métaphysique d’Aristote :

Tous les hommes désirent naturellement savoir. Un indice de ceci est le plaisir que nous prenons dans nos sens ; car même en dehors de leur utilité ils sont aimés pour eux-mêmes ; et plus que tous les autres, le sens de la vue. Car non seulement lorsque nous avons l’intention d’agir, mais même lorsque nous n’allons rien faire, nous préférons la vue à toute autre chose. La raison est que ce sens-là plus que tous les autres, nous fait connaître, et met en lumière de nombreuses différences entre les choses.

Aristote, Métaphysique, livre I, chapitre 1.

Si nous avions à choisir, et si ce choix était possible, ne préférerions-nous pas la vue au toucher ? La vue est le plus objectif de nos sens, le plus détaché, le plus libre, et c’est par la vue que nous percevons les objets à la plus grande distance. Il est, par excellence, le sens du savoir, la plupart des termes que nous utilisons pour parler du savoir sont généralement pris de la vue. D’ailleurs, comme le note saint Augustin, les attributs de la vue sont souvent appliqués aux autres sensations, mais l’inverse n’est pas vrai. « Voir est l’affaire des yeux. Mais nous utilisons aussi ce mot en référence à d’autres sens, dans la mesure ou nous les désignons comme vecteurs d’un savoir (« cum eos ad cognoscendum intendimus »). Alors nous ne dirons pas : Ecoute comme ça brille, Sens comme ça scintille, Goûte comme c’est lumineux ou Sens cette splendeur » ; dans tous ces cas nous dirons : Regarde. D’un autre côté, nous disons non seulement : Regarde comme ça brille (ce que seul l’œil perçoit) mais nous disons aussi : Regarde comme ça sonne, Regarde comme ça sent, Vois ce goût, Vois comme c’est dur[4].

4. Et encore, bien que du point de vue de la connaissance seul notre sens du toucher soit bien inférieur à celui de la vue, il a une qualité en vertu de laquelle il est pour l’homme le plus important de ses sens externes. Cette qualité nous est distinctement évoquée dans le passage suivant de saint Luc :

Tandis qu’ils discutaient de cela, il se tint lui-même au milieu d’eux, et leur dit : La Paix soit avec vous : c’est moi, n’ayez pas peur. Ils se prosternèrent, pleins de terreur, pensant voir un fantôme. Pourquoi, leur dit-il, êtes-vous effrayés ? D’où viennent de telles pensées en vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds, pour bien vous assurer que c’est moi : touchez-moi, et regardez ; un esprit n’a ni chair ni os, comme vous voyez que j’en ai. Et tout en leur parlant, il leurs montrait ses mains et ses pieds. Alors qu’ils doutaient encore et confus dans leur joie, il leur demanda : Avez-vous quelque chose à manger ? Alors ils mirent devant lui un morceau de poisson grillé, et un rayon de miel ; et il les pris et les mangea en leur présence.

Lc, XXIV, 37.

Notre sensation de toucher est présentée comme le critère ultime de la réalité, de l’existence physique. La demonstratio ad sensum que nous trouvons dans ce texte est complète : car le toucher est en même temps le sens de l’aliment. Nous connaissons tous le passage de saint Thomas l’Apôtre :

… Et lorsque les autres disciples lui dirent : Nous avons vu le Seigneur, il leur dit : Si je ne vois pas les marques des clous dans ses mains, si je ne mets pas ma main dans son côté, vous ne me ferez jamais croire.

Jn, XX, 25.

Saint Jean, vers le début de sa première Epître, nous rassure quant à l’indubitable véracité de son témoignage par ces mots :

Notre message concerne ce Verbe, qui est la vie ; ce qu’il était dès le commencement, ce que nous avons entendu de lui, ce que nos propres yeux ont vu de lui ; ce qu’il était, qui a croisé notre regard et le toucher de nos mains.

I Jn, 1–2.

5. Si l’attitude de saint Thomas l’Apôtre n’est pas un exemple à imiter, nous reconnaissons en elle une expérience familière : chaque fois que nous voulons être très certains de la réalité d’une chose, de l’existence d’un objet sensible, nous voulons le vérifier par le toucher. Et c’est spécialement pour cette raison que le toucher est appelé le sens de la certitude, tandis que la vue est le sens de la distinction, de la clarté, et de la représentation. Là où le fait brut de l’existence physique est concerné, la vue, en dépit de sa précision de discernement et de sa certitude de distinction, apporte moins d’assurance que le toucher. Les mots « fantôme » ou « apparition » représentent habituellement des choses visuelles mais irréelles, intangibles, et nous les comparons aux sortes de représentations que nous avons dans nos rêves.

6. Nous pouvons voir à présent où est le point de départ d’une analogie entre le sens du toucher et la foi divine. Le sens du toucher révèle peu dans l’ordre de la représentation et nous laisse dans une obscurité épaisse. Mais cette obscurité n’enlève pas la certitude. Pareillement, la foi n’implique pas que les vérités auxquelles nous croyons soient évidentes – il s’agit des non apparentia, des choses invisibles, dit l’Apôtre[5] – elle reste obscure, et pourtant sa certitude est proprement divine. En effet les paroles du Cantique des Cantiques : Nigra sum sed formosa, Je suis noire mais belle, ont été appliquées à notre foi. Elle est sombre à cause de l’obscurité dans laquelle elle nous laisse, et pourtant elle est belle, à cause de la vérité qu’elle tient si fermement. Et sans la Foi, il n’y a ni Espoir, ni Charité, ni connaissance d’aucune chose proprement divine. Si nous demandons cette certitude comme le résultat d’une évidence de l’objet pour nous, nous ne l’atteindrons jamais ; nous nous perdrions dans un monde rêvé de simple représentation.

7. Le toucher, donc, est de ce point de vue le plus inférieur de nos sens, mais cela ne signifie pas qu’il est le plus négligeable ou, ce qui serait encore plus absurde, que nous pouvons complètement nous passer de lui. En dépit de son humilité et de son obscurité, il est correctement appelé le sens de l’intelligence. Nous donnerons deux raisons à cela. La première est qu’il n’y a pas de vérité sans certitude, et la vérité est la nourriture de l’intelligence. La seconde raison est que l’homme diffère de l’animal par la perfection de son toucher ; et que si parmi les hommes, certains sont plus intelligents que les autres, ce n’est pas en raison de leur vue ou de leur ouïe, mais à cause de la qualité de leur toucher. Comme le dit Aristote :

Si, en ce qui concerne tous les autres sens, nous tombons sous bien des espèces animales, pour le toucher en revanche nous excellons largement au-dessus de toute autre espèce en exactitude de discernement. C’est pourquoi l’homme est le plus intelligent de tous les animaux. Cela est confirmé par le fait que c’est aux différences dans l’organe du toucher et à rien d’autre que nous devons d’être plus ou moins doués : les individus dont la chair est dure sont moins doués par la nature, ceux dont la chair est douce sont plus doués.

Aristote, De anima, livre II, chapitre 9.

Du toucher nous avons dit qu’il est le sens de l’existence et de notre présence dans l’espace et le temps. Nous ne disons pas avec Descartes : Cogito, ergo sum, Je pense donc je suis ; au contraire, au lieu de nous appuyer immédiatement sur l’opération qui appartient à la plus haute de nos facultés, nous nous reposons d’abord avec une grande assurance sur l’expérience du toucher, dans laquelle nous avons en même temps l’expérience d’exister. Pour sûr, cette conscience n’est pas sans pensée, mais c’est une pensée qui dépend du toucher et qui ne se révèle pas encore comme telle. Ce sont les qualités tangibles qui sont pour nous les premiers principes de pensée et d’action. Si nous devions risquer une alternative aristotélicienne au Cogito, ergo sum de Descartes, nous dirions alors sans hésitation : Sedeo, ergo sum : Je suis assis, donc je suis.

8. Notre avis est bien sûr très terre à terre, et pourtant c’est une large preuve du fait que la philosophie qui prétend chercher ses premiers principes dans le royaume de la pensée pure dégénère bientôt dans une philosophie de l’esprit, pour aboutir à la vulgarité la plus basse et à un nihilisme qui n’est que trop tangible. Nous n’aurions pas eu Marx sans Hegel, ni Hegel sans Kant, ni Kant sans Hume et Descartes. Le début était apparemment noble, mais il a conduit, presque logiquement, à une liquidation insensible de la substance humaine.

9. Le toucher est le sens de la substance. Cela ne veut pas dire que la substance est un sensible par soi, mais s’il y a un sens par lequel nous nous sentons à l’intérieur de nous-mêmes et distinct des autres choses autour de nous, c’est bien le sens du toucher. Je commence là et je finis ici. C’est grâce au toucher que je sens que ma main m’appartient. Des parts de moi-même que je peux seulement voir je ne peux pas « sentir » avec la même certitude qu’elles m’appartiennent, même si je suis certain qu’elles puissent être aussi essentielles. Le toucher, encore une fois, est le sens de l’expérience. L’expérience implique la passivité, et ce sens est le plus passif de tous. La peine physique est associée au toucher. Cela en fait en même temps le sens de la sympathie. Une personne avec un vif sens du toucher sera bien disposée à se mettre dans la peau d’autrui[6] comme disent les Français. Si, pour nous, l’autre n’a que l’existence d’un objet purement visuel, nous serons enclins à le voir d’une manière froide, détachée et objective, et peut-être à le traiter en conséquence. Nous n’aurons pas de sympathie avec sa vie. Cette forme d’objectivité est, sans aucun doute, une qualité utile pour être commissaire …

10. Le toucher, avons-nous dit, est le sens de la nature. Cela n’est pas seulement dû au sens correspondant de la douleur, qui nous avertit de ce qui est contraire à notre nature physique, mais plus encore au fait que, par le toucher, nous avons la première intimation d’une intériorité qualitative. Comme nous venons de le mentionner, c’est par le sens du toucher que nous nous sentons « à l’intérieur de nous-même ». Ceci dit, cette intériorité ne doit pas être confondue avec la simple intériorité de places, comme celle d’un costume dans la penderie ou d’un mouchoir dans la poche. Quand nous disons que la nature est un principe intrinsèque, nous ne parlons pas d’une intériorité qui se révèlerait à la vue. La vue est le sens de la surface. Il ne peut atteindre l’intérieur d’un corps, à moins que l’extérieur en soit transparent, c’est-à-dire invisible. Ce n’est pas un simple hasard si les philosophes qui ont nié la pertinence des sensibles propres, qui ont tout réduit à la quantité et aux modes quantitatifs, ont généralement aussi nié la nature. Descartes est un exemple frappant. En se confinant lui-même aux « idées claires et distinctes », il réduit le monde extérieur à l’extension et aux modes de l’extension, à la figure et au mouvement. Il nie explicitement la réalité des sensibles propres ; seules ce qu’il appelle les « qualités premières » – ce que nous appelons « sensibles communs » – sont réelles à ses yeux. Dans cette vue, il n’existe pas des choses telles que les animaux dans le sens habituel du terme. Ceux-ci sont des automates, des machines ; et même le corps humain n’est rien d’autre qu’une mécanique complexe dans lequel notre esprit remue comme dans un landau. Même l’univers entier de ce qu’on appelle les corps vivants n’est rien d’autre qu’une machine, quoique particulièrement complexe. Presque logiquement Descartes exclue la cause finale de la nature et par conséquent aussi le bien – l’idée qui nous est premièrement transmise par le goût et le toucher.

11. Les philosophes modernes ont dans leur ensemble adopté l’opinion de Descartes concernant les sensibles propres et les ont appelés des qualités secondaires, subjectives, et des fruits conçus par l’esprit humain. Mais il y a peut-être une source plus profonde à cette attitude. Je veux parler d’une révolte contre les choses concrètes – si désespérément concrètes aux yeux de certains – que nous enseigne la Foi Divine, telles que l’Incarnation, dans laquelle Dieu, en raison de la nature humaine du Christ, devient sensible pour nous, disant aux Apôtres non seulement de le voir Lui – car Lui qui est la Lumière est devenu visible, même à la lueur d’une chandelle – mais de Le toucher avec leurs mains. En agissant de la sorte, Il nous inspire avec une divine confiance dans ce qui, du point de vue naturel, est la principale source de notre certitude. Il y en a qui croient que cela serait bien plus convenable si Dieu avait pris les Sacrements plus au sérieux, au lieu d’en faire des « choses et des paroles », res et verba – c’est-à-dire, des choses sensibles et des paroles audibles. Il y aurait alors eu des symboles abstraits, au lieu de choses terriblement tangibles qui puissent créer des situations du genre : « Va me chercher de l’eau, pour sauver l’âme de cet homme ! ».

12. La répudiation du toucher est sensible dans tous les champs de notre culture. A ce propos, cette attitude a été encouragée par le fait incontestable qu’une science telle que la physique mathématique se coupe, et même doit se couper, des qualités sensibles, se confinant aux sensibles communs, c’est-à-dire à l’aspect quantitatif des choses. Mais précisément, nous ne devrions pas accorder à cette science la totalité de la réalité, même matérielle. Rappelons-nous maintenant ce que nous avons dit de la vue comme étant le principal des sens qui perçoivent les sensibles communs. Si nous ramenons toute la réalité matérielle aux sciences physiques, nous prônons indûment le visuel. Nous faisons face à une situation similaire dans les beaux-arts. Même depuis la Renaissance, la sculpture, de plus en plus séparée de l’architecture, devient beaucoup trop visuelle. Le sens de la pierre s’est perdu progressivement. En architecture la pierre cède la place au plâtre – friable et répugnant au toucher. Les énormes corps de Rubens offensent le sens tactile de la gravitation – ils sont comme des masses visuelles, ils flottent. La peinture moderne, avec Chagall et Dali, est allée très loin dans cette direction. Les figures deviennent abstraites, le sens de la substance – rappelez-vous ce que nous disions du toucher à ce sujet – est perdue ; et tel est le sens de la nature, de l’intériorité et de la motion intérieure ; ici la figure n’est plus le signe prochain de la nature d’une chose. La musique elle-même est devenue principalement visuelle ; la poésie aussi. Le Supplément littéraire du London Times a relayé cette critique dans l’une de ces dernières publications. Un poète Anglais contemporain a appelé ceci un « état monstrueux de l’art ». Les arts culinaires ne font pas exception. Ils sont maintenant appelés à produire des « plats glamour », et L’Institut Américain de la Viande a vanté son bœuf comme on vanterait de « belles protéines ». Tout ceci se réfère à la vue, non au goût, lequel est le sens de la sagesse, le sens de la sapientia (du latin sapere, goûter). Le goût est le sens d’un ordre et d’une distinction intimement expérimentés (Sapientis est ordinare et judicare, le propre du sage est d’ordonner et de juger ; un ordre merveilleusement mis en valeur par l’action discriminante du sel – sal sapientiae, dit la liturgie Nous exigeons cet ordre dans le goût même d’une patate bouillie. Le problème avec la plupart des philosophes modernes est qu’ils ne goûtent pas – ou pire, qu’ils ne peuvent pas goûter – c’est à dire prendre goût à leurs aliments, mangeant comme ils le font de simples molécules, des vitamines, des fibres et des tissus. Nous devrions, sans trop nous cacher les yeux cependant, préférer Rabelais et Falstaff à l’intellectuel maladroit et planeur auquel même le tangible est indigne de confiance.

13. Ce déséquilibre pernicieux n’est pas moins sensible dans notre société politique, si largement organisée et planifiée. Car nous considérons aujourd’hui la communauté presque exclusivement en termes de structure – terme à dominante visuelle. A l’origine, la société était définie en termes de biens. A présent il s’agit principalement de corrélations et de fonctions. Cet état des affaires n’est pas inévitable, aussi difficile que cela puisse être de le surmonter. Nos leaders sont bien souvent hors de portée et très distants de la population ; et cette dernière ne ressent pas le besoin d’un contact plus proche. Le gouvernement devient abstrait et reculé ; il devient un système. Nous avons besoin, bien sûr, d’une certaine somme d’organisation ou de planning. Mais n’oubliez pas que l’organisateur à succès est un homme de type visuel. Nous devons devenir attentifs au fait que nous avons besoin d’hommes qui aient le toucher juste, de peur de nous perdre dans un terrible cauchemar – un monde d’une violence indescriptible, où l’organisateur sans règles est le roi, où l’honnête homme est en prison, et où le criminel est à la fois le juge et l’exécuteur.

14. Nous sommes accoutumés à admirer et à encourager sans réserve l’intellectuel visuel : nous ne devrons pas être trop surpris si nous le retrouvons, l’un de ces jours, intervenant au-dessus de nous avec son bulldozer aveugle, mais hélas bien tangible.

Charles De Koninck

Source : Courrier de Rome n°636

- Charles De Koninck, « Sedeo ergo sum. Considerations on the Touchstone of Certitude » dans Laval théologique et philosophique, volume 6, numéro 2 (1950), p. 343–348. Je dois la traduction française de cet original à mon ami Louis-Marie de L’Epinois et tiens à lui en exprimer ici ma gratitude.[↩]

- Cf. le Commentaire de saint Thomas sur le De anima d’Aristote, livre II, leçon XIII. L’on doit entendre le sensible tout court, au sens de ce qui est précisément appréhendé par les cinq sens externes, et par distinction d’un « sensible par accident » qui est d’abord et avant tout intelligible, et par ailleurs sensible.[↩]

- Cf. le Commentaire de saint Thomas sur le De sensu et sensato d’Aristote, leçon II, n° 20 de l’édition Pirotta et le Commentaire sur la Métaphysique du même, livre I, leçon 1, n° 8 de l’édition Cathala.[↩]

- Saint Augustin, Confessions, livre X, chapitre 35.[↩]

- Hb, XI, 1.[↩]

- En français dans le texte.[↩]