Éloge du travail manuel et des métiers de l’artisanat, ou plaidoyer pour tous ceux qui s’épanouissent en fabricant ou en réparant des objets.

Le premier livre de l’Écriture-Sainte, la Genèse, qui évoque l’origine de l’humanité, rapporte que la mission de travailler a été donnée à nos premiers parents. Après avoir appelé à l’existence Adam, le Créateur « prit donc l’homme et le mit dans le Paradis, afin qu’il le cultivât et qu’il le gardât »(1).

Dans cet heureux séjour, des devoirs attendaient Adam afin de conserver au Paradis sa beauté primitive. Le travail n’est donc pas un châtiment ; il est noble et saint ! Sans la chute, il n’aurait pas été fatiguant et pénible. Le châtiment, c’est la peine qu’il coûte, la peine qui fait suite à la révolte de nos premiers parents, Adam et Ève, et à la sentence divine à leur encontre : « la terre sera maudite à cause de ce que vous avez fait, et c’est à force de travail que vous en tirerez de quoi vous nourrir pendant toute votre vie »(2).

Faire avec ses mains, un besoin naturel

L’homme a un besoin naturel d’exercer une activité. Il le fait tantôt par le jeu, tantôt par le travail. Dans le jeu, l’activité s’exerce librement, pour le plaisir, et peut être interrompue à tout moment. Le jeu est une façon très agréable d’exercer une activité mais nous l’apprécions à titre de détente ou de récréation. On se lasse du jeu, on ne jouera pas toujours. Le jeu chez l’enfant doit conduire à l’apprentissage du devoir d’état, dont le travail est une composante.

Le travail comporte une tâche dont l’accomplissement est nécessaire ou utile. Il est orienté vers un but qui doit être atteint : satisfaire des besoins vitaux, produire de la richesse, acquérir un savoir ou une compétence, réaliser une œuvre, rendre un service. Le caractère sérieux, utile, obligatoire du travail, même si nous le ressentons comme pesant, nous satisfait, et cela nous montre à quel point le travail est une exigence profonde de la nature de l’homme. À cette exigence correspond la pratique d’un métier où le travail professionnel dont les obligations, généralement fixées par contrat, ont un caractère rigoureux.

Tout travail comporte une part de contrainte, d’effort et de peine. De l’histoire du travail, qui a eu plus ou moins d’importance dans les sociétés, depuis celles où l’on vivait de la cueillette et de la chasse, jusqu’à nos sociétés industrielles, nous retiendrons d’abord que l’homme est avant tout artisan, c’est-à-dire disposé à travailler de ses mains même si, rapidement, il a augmenté son pouvoir en se servant d’outils, de plus en plus complexes et ingénieux.

« Je n’ai pas à parler ici du travail manuel, du rôle qu’il pourrait jouer à l’école. On est trop porté à n’y voir qu’un délassement. On oublie que l’intelligence est essentiellement la faculté de manipuler la matière, qu’elle commença du moins ainsi, que telle était l’intention de la nature. Comment alors l’intelligence ne profiterait-elle pas de l’éducation de la main ? Allons plus loin. La main de l’enfant s’essaie naturellement à construire. En l’y aidant, en lui fournissant au moins des occasions, on obtiendrait plus tard de l’homme fait un rendement supérieur ; on accroîtrait singulièrement ce qu’il y a d’inventivité dans le monde. Un savoir tout de suite livresque comprime et supprime des activités qui ne demandaient qu’à prendre leur essor. Exerçons donc l’enfant au travail manuel, et n’abandonnons pas cet enseignement à un manœuvre. Adressons-nous à un vrai maître, pour qu’il perfectionne le toucher au point d’en faire un tact : l’intelligence remontera de la main à la tête ».

De cette observation fondamentale développée par Henri Bergson(3), nous retiendrons non seulement le besoin que nous avons tous de faire quelque chose de nos mains, mais surtout la dignité du travail manuel. L’homme d’aujourd’hui, qui vit dans le « tout fait », ne prend-il pas plaisir au bricolage, au jardinage, à apprendre et reproduire des pratiques artisanales ? Le scoutisme, dans toute la richesse de sa pédagogie, a vu l’importance, pour les petits citadins auxquels il était premièrement destiné, de tirer parti du besoin que nous avons de faire quelque chose de nos mains… tout d’abord pour ne pas vivre comme de petits sauvages dans les bois mais encore pour amorcer un retour au réel.

Faire avec ses mains mais non sans intelligence

Il faut, au sujet de la dignité du travail manuel, dépasser les apparences et aller au-delà des préjugés. Certes, il y a des travaux physiquement très pénibles, d’autres dangereux, d’autres salissants. Cela ne leur enlève pas leur respectabilité, au contraire. Ce qui est vrai, c’est que les métiers exigent divers niveaux de connaissance. Certains impliquent de longues études ; cela ne les empêchent pas d’avoir aussi leurs côtés ingrats, répétitifs ou rebutants. Un ingénieur, un médecin, un magistrat, un chercheur n’ont pas à accomplir que des tâches agréables et sans risques. Ce qui fait la valeur d’un métier est le service humain qu’il comporte et les qualités, proprement humaines aussi, avec lesquelles il est effectué. L’opposition du travail intellectuel au travail manuel est, de ce point de vue, sans fondement. Un tailleur de pierre peut dire « je casse des cailloux » ou « je gagne ma vie » ou encore « je bâtis une cathédrale ». On fait l’un ou l’autre en fonction de ses aptitudes ou quelquefois des circonstances de la vie. Mais l’esprit peut être, doit être même, présent à tout métier. C’est l’esprit qui anime la main de l’artisan et guide son geste. L’intelligence est aussi bien au bout des doigts qu’au bout de la langue et de la plume. À méditer ! Pour des parents qui s’inquiéteraient de l’orientation future de leur progéniture dans des métiers qu’on qualifie de manuels, avec tout le sens péjoratif qui peut être attaché à cet adjectif, il faut rappeler qu’il y a des métiers manuels qui ne sont pas avilissants ; bien au contraire, ils contiennent en eux-mêmes tout ce qui fait de l’homme une créature digne et raisonnable, créée par Dieu à son image.

Inhumain XIXe siècle

Les ordres monastiques, tout en posant les bases de l’industrie pour gérer leurs immenses domaines, étaient parvenus à sacraliser le travail des mains méprisé dans l’Antiquité. Un peu plus de deux siècles de pensée révolutionnaire l’ont détruit et le XIXe siècle, en quête de main d’œuvre servile, ainsi que le taylorisme par son organisation scientifique, ont réduit le travail manuel à des tâches sans qualification. C’est quand sont apparues les manufactures que, pour la première fois, les outils sont devenus des machines. Une part de plus en plus grande a été accomplie par ces machines. Dès lors, la main n’agit plus sur la matière que par l’intermédiaire de la machine. C’est la machine qui effectue le travail et l’ouvrier commande à la machine. Il ne la commande pas absolument car la machine a ses lois de fonctionnement. L’usine remplace l’atelier de l’artisan. Dans l’usine, l’initiative et l’exécution sont dissociées. L’objectif est de produire rapidement, en quantité, pour abaisser les prix de revient. Il faut faire face à la concurrence. L’industrie s’est fixé pour objectif une production abondante, source de richesses. On s’oriente donc vers la recherche d’un meilleur rendement par la parcellisation des tâches. Aux travailleurs qui n’avaient aucune qualification, on a fait exécuter, à des cadences de plus en plus rapides, des tâches élémentaires et répétitives… et leur travail n’a pas participé à leur développement humain comme cela devrait l’être. Il y a un caractère inhumain dans cette forme de travail. Il n’est plus permis de penser.

Dans ces conditions, l’homme ressent toujours le travail comme une servitude : il se sent privé de liberté quand il travaille d’une façon anonyme, sans être pris en considération en tant que personne, quand il ne lui est pas donné d’effectuer la totalité d’une tâche, quand il est privé de responsabilités, quand il n’a pas devant lui un espoir de promotion ou de perfectionnement…

Réconcilier le faire et le penser

Aristote avait analysé avec justesse la fabrication en disant qu’elle consistait à donner une forme à une matière, à faire un lit avec du bois ou une statue avec du marbre. Dans ces conditions, il est manifeste que l’on choisit la matière en fonction de la forme qu’on veut lui donner, on s’assure qu’elle possède les qualités nécessaires pour être mise en forme, pour devenir l’objet que l’on désire obtenir : on s’assure que le bois peut être façonné tout en présentant une résistance suffisante, que le marbre peut être taillé tout en conservant sa forme. La tendance croissante de la technique, à mesure qu’elle se développe, est de donner de plus en plus d’importance à la forme et de moins en moins à la matière et à la réalité donnée.

Faudrait-il en conclure que la technique n’a pas de valeur positive ? Non ! Elle porte la marque du génie humain. Elle implique l’intelligence des lois de la nature et de la matière. En tant qu’expression de la puissance de l’esprit de l’homme, elle est bonne et suscite souvent l’admiration. Chez ceux qui la pratiquent, elle développe de nombreuses qualités intellectuelles : observation, exactitude, précision, rigueur, probité. Elle est à la base de tout progrès matériel. Sans la combinaison du savoir et du savoir-faire, il n’y aurait eu, depuis les temps primitifs, aucune amélioration de la condition humaine. Des inventions comme la roue ou l’imprimerie marquent des étapes capitales dans l’évolution de la civilisation, même si ça n’a pas toujours été pour le plus grand Bien.

Mais le développement technique pose de nombreux problèmes : les conditions du travail telles que nous pouvons les rencontrer dans le travail industriel depuis le XIXe siècle posent un problème moral : elles ne permettent pas à l’homme, en effet, de trouver les conditions de son épanouissement et de développer les qualités humaines telles que l’attention, la réflexion, l’intelligence, l’imagination, comme la volonté et le courage, comme le sens du réel et le souci de servir. Du point de vue des objets produits, la production en série s’est traduite par une perte de qualité. On n’oppose plus le « fait main » au « fait à la machine » parce qu’on fait à la main de moins en moins de choses et qu’on ne sait plus les faire ! La production industrielle a éliminé l’art dans le travail quotidien et a éliminé le savoir-faire. Les hommes ont pourtant besoin, nous ne le dirons jamais assez, de travailler de leurs mains.

Il ne s’agit pas non plus de se poser en pourfendeur de la grande entreprise. Le problème du travail n’est pas une affaire d’échelle ; c’est, plus fondamentalement, une question de contrôle de l’activité par le travailleur, d’unité du « faire » et du « penser » là où l’idéologie dominante de « l’économie du savoir » valorise les flux d’information, la manipulation d’abstractions, coupées de toute confrontation au réel. Et pourtant, l’homme devient de plus en plus homme à mesure qu’il se confronte au réel, en pensant et faisant, dans la réalisation d’un ouvrage. C’est toute l’histoire des métiers et de leur lent apprentissage. L’artisan expert dans sa profession était un maître. Il transmettait son savoir-faire et partageait une part de son expérience. L’apprenti venait, très jeune, placé par ses parents, dans l’atelier d’un maître-artisan dont il était l’élève et devenait le disciple. Il apprenait, progressivement, par la pratique, un métier. Le jeune apprenti qui arrivait au terme de ses premières réalisations pratiques ressentait une saine fierté. L’apprentissage était souvent rude mais, arrivé à la possession parfaite de ce métier, il devenait à son tour maître et entrait dans l’âge adulte.

Superficiel XXIe siècle, un travail « intellectuel » qui apparaît bien pauvre

Aujourd’hui, face aux métiers manuels artisanaux, les emplois exercés au sein des grandes organisations souffrent pour l’essentiel de la dissociation entre le « penser » et le « faire », entre la conception et l’exécution, instaurée par l’industrie taylorienne et fordienne. Cette dissociation a conduit à démembrer les activités de travail en au moins deux grandes parties : une partie « manuelle », dégradée, dévalorisée et confiée à des ouvriers ou cols bleus expropriés de leur savoir-faire traditionnel ; une partie « intellectuelle » valorisée et prise en charge par des cols blancs (managers, ingénieurs…), porteurs du seul savoir reconnu, supposé d’ordre technico-scientifique.

Resituons les choses dans leur contexte. Si certains élèves se sont vus proposer une orientation professionnelle à la sortie du collège comme solution à une certaine forme d’échec scolaire, doit-on en conclure que cette orientation est uniquement destinée à produire des manœuvres serviles, des ouvriers plus ou moins qualifiés ou des artisans par défaut ? C’est bien cette crainte qui freine les parents d’aujourd’hui et leur fait envisager d’un oeil inquiet l’éventualité même d’une orientation de leur fils ou de leur fille dans une filière professionnelle.

La coupure entre l’école et le monde du travail est une des causes profondes de la crise de l’apprentissage. Coupé du réel, l’enfant n’acquiert ses connaissances que dans des livres, par des livres, toujours avec des livres. Or, « c’est parce qu’il a des mains que l’homme est le plus intelligent des animaux », disait le philosophe grec Anaxagore. On ne peut donc pas tirer un trait sur l’éducation à l’habileté manuelle.

L’ordre hiérarchique des filières se décline à partir de l’excellence scolaire dominée par l’abstraction alors que les apprentissages pratiques sont dévalorisés. Tout le problème vient de ce que les enseignants, les parents et les élèves adhèrent à cette hiérarchie, ce qui conduit parfois à jouer contre les intérêts de l’enfant qui choisit des formations générales incertaines aux dépends de formations professionnelles plus sûres pour lui.

Cette vision est très prononcée en France pour un ensemble de raisons. L’école républicaine de Jules Ferry visait la formation de citoyens plus que la formation de travailleurs, considérée comme l’affaire des entreprises dont l’intérêt cependant se portait plus sur une main d’œuvre de manœuvres serviles, peu portée au beau, au vrai et au bien. La docilité mécanique suffit à la réalisation de la tâche, et le travail de cette main d’œuvre ne s’inscrit dans aucune perspective sacrée qui donne de l’ampleur à ses réalisations. Plus tard, en réservant les métiers manuels aux rebuts scolaires, l’Éducation nationale a contribué à cette désaffection. En faisant adopter la scolarité obligatoire en 1972 jusqu’à 16 ans, elle a montré son mépris du travail manuel pour la prétendue supériorité des études dites intellectuelles. Malheureusement, de manière générale, l’orientation vers l’enseignement professionnel est une orientation par l’échec… Orientation par l’échec parce qu’on a, volontairement et pour des raison productivistes, négligé tout le sens et la richesse du travail artisanal.

L’éloge du travail artisanal que fournit Charles Péguy dans L’Argent est à ce sujet éclairante : « Nous avons connu un honneur du travail, exactement le même que celui qui au Moyen Âge régissait la main et le cœur ». Le travail artisanal réunit la matière et l’esprit, la main et le cœur, par toute la valeur qualitative qu’il apporte à l’artisan, dont l’œuvre qu’il produit constitue une expression réellement adéquate de celui qui l’a conçue et fabriquée, loin de l’empreinte parcellaire de l’ouvrier d’industrie dans la production d’objets identiques, « standards », sur lesquels son empreinte est quasi nulle et comme inexistante.

Il y a deux formes d’intelligence, l’une spéculative et l’autre pratique. L’homme complet possède les deux : une tête bien faite et deux mains habiles. L’on peut parler proprement de « métiers », mot dérivé du latin ministerium qui signifie « fonction », dans la mesure où ceux-ci s’inscrivent dans une conception organique du travail où les activités dérivent essentiellement des principes transcendants auxquels s’adresse précisément la pure contemplation intellectuelle : c’est ainsi que l’axiome fondamental des constructeurs du Moyen Âge fut le suivant : « ars sine scientia nihil ». Le travail manuel artisanal par opposition au travail manuel industriel, tel que décrit dans notre propos, doit être revalorisé.

Parents et éducateurs, des enfants peu doués pour les études livresques mais débrouillards, au tempérament actif et à l’imagination créatrice, s’épanouiraient dans des formations manuelles artisanales qui leur enseigneraient qu’il y a une nature des choses et dans l’apprentissage d’un métier concret qui « porte en lui-même une culture profonde de l’intelligence » comme l’écrivait Henri Charlier.

Parents et éducateurs, on ne peut aimer que ce qu’on connaît !

On ne peut pas aimer ce qu’on ne connaît pas, a fortiori lorsque plus de deux cent ans de révolution nous ont conduit, progressivement, à penser que l’orientation technique ne conduit qu’à des emplois alimentaires de manœuvres serviles et n’est donc ouverte qu’aux élèves en situation d’échec.

Aux parents et éducateurs de guider leurs enfants pour les conduire vers des métiers où leur personnalité s’épanouira par le développement de toutes les qualités humaines telles que l’attention, la réflexion, l’intelligence, l’imagination, la volonté et le courage, le sens du réel et le souci de servir. Parmi ces métiers, ceux de l’artisanat ne sont pas à négliger si l’intelligence de ces enfants est plus pratique que spéculative. Ils ont par ailleurs un grand avantage : le réel et la matière résistent aux désirs et à la recherche de la facilité – tendance de notre nature humaine déchue – et permettent le développement de la vertu d’humilité au fondement de l’Évangile.

Parents et éducateurs ont ce devoir délicat de conseiller leurs enfants dans le choix d’un futur métier et, pour ceux qui témoignent d’une intelligence plus pratique et d’une habilité technique, de leur donner le goût pour un métier manuel artisanal. Concrètement, on gagnera à leur faire visiter le fournil d’un boulanger, l’atelier d’un menuisier ou la pépinière d’un paysagiste ; à agencer une pièce de la maison ou à réaliser quelques travaux de bricolage ; à participer à tel ou tel chantier de restauration de notre beau patrimoine national.

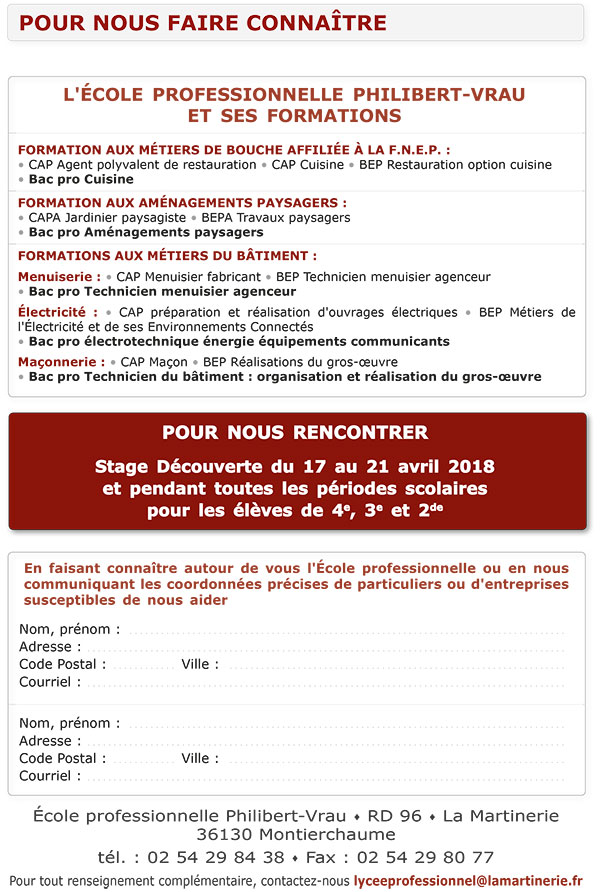

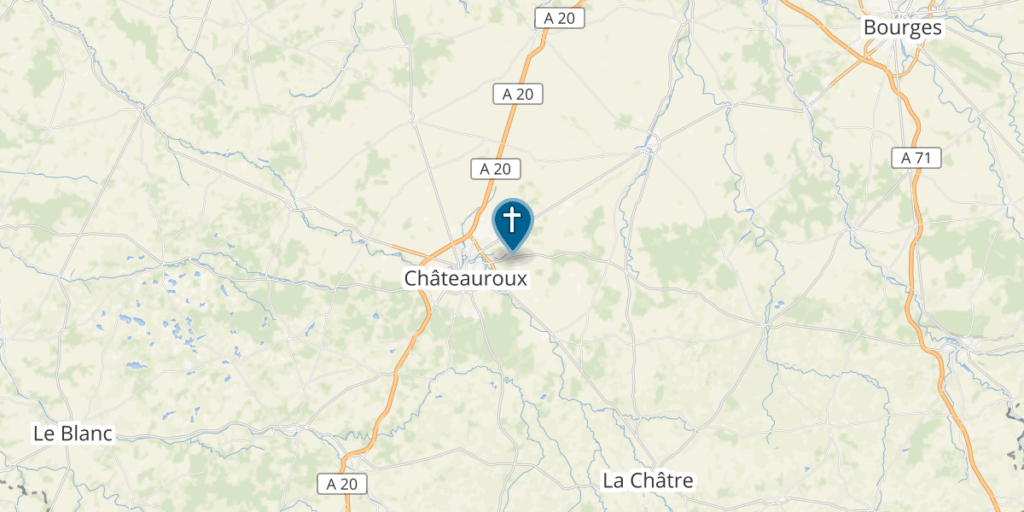

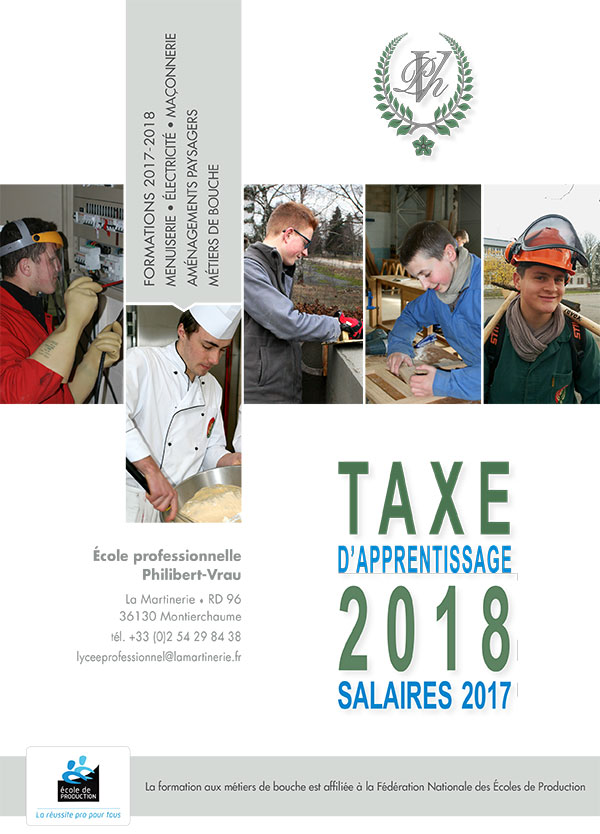

Parce que l’École Philibert-Vrau veut que chaque élève apprenne un métier, celui de menuisier, d’électricien, de maçon, de paysagiste ou de cuisinier (en attendant d’autres filières dans les prochaines années), parce que tout métier est noble et exigeant, le corps professoral donne strictement autant d’importance aux disciplines générales qu’aux activités techniques et technologiques. Les élèves sont invités à donner le meilleur d’euxmêmes, chacun selon ses talents. Il leur est demandé les mêmes rigueur et exigence pour expliquer un texte littéraire ou résoudre un problème mathématique que pour construire un circuit électrique, façonner un meuble, dresser une assiette, etc. Quelle n’est pas notre joie de voir un élève, qui était en difficulté au collège, commencer par s’intéresser à l’enseignement dispensé, progresser de mois en mois et, finalement, maîtriser un ouvrage de sa conception à son achèvement !

OEuvre de l’Église, cette école catholique hors contrat s’est fixé depuis cinq ans cette mission. Elle essaie, avec les moyens qui sont les siens, de donner aux enfants une formation solide et un sens critique qui les rendent capables de comprendre le monde dans lequel ils vivent. Elle fait grandir la foi catholique qu’ils ont reçue à leur baptême par un enseignement de la doctrine chrétienne et une éducation à la vertu afin d’en faire des hommes complets.

Abbé Eudes-Étienne Peignot , Directeur de l’École professionnelle Philibert-Vrau

(1) Ge, II, 15.

(2) Ge, III, 17.

(3) Henri Bergson, La Pensée et le Mouvant, 1923.

Sources : Le Sachem / La Porte Lartine du 17 mars 2018

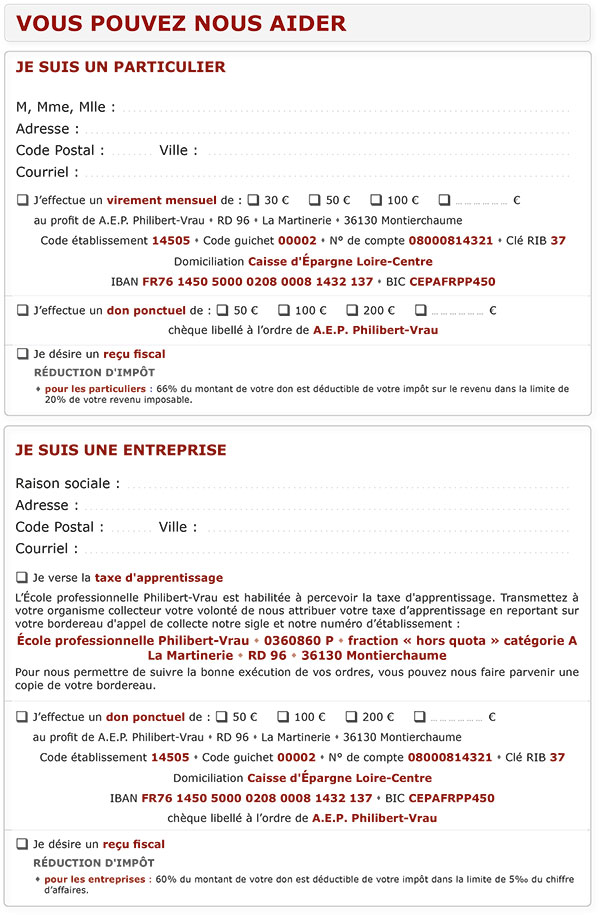

Vous pouvez nous aider

Cliquez sur ce lien ou sur l’image ci-dessus pour imprimer le document et…le remplir

Pour nous faire connaître