Les allusions réitérées du texte évangélique à la parenté charnelle de Jésus ne laissent pas de troubler. Que Jésus ait une mère, nul ne s’en étonne ni ne s’en scandalise. Qu’il ait des frères et des sœurs, c’est une autre affaire[1].

La liturgie honore le 10 juillet sept frères martyrs et deux sœurs martyres, Rufine et Seconde. L’Évangile qu’on lit à la Messe est bref et suggestif :

« Comme Jésus parlait aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. Quelqu’un lui dit : “Voici votre mère et vos frères qui se tiennent dehors, et ils cherchent à vous parler.” Il répondit à l’homme qui lui disait cela : “Qui est ma mère et qui sont mes frères ?” Et étendant la main vers ses disciples, il dit : “Voici ma mère et mes frères. Car quiconque aura fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est pour moi frère, sœur et mère.” » (Mt 12, 46–50 //Lc 8, 19–21 et Mc 3, 31–35)

L’enseignement du Christ est lumineux : ce ne sont pas les liens du sang qui font la sainteté mais l’accomplissement de la volonté du Père. Par contre, les allusions réitérées du texte à la parenté charnelle de Jésus ne laissent pas de troubler. Que Jésus ait une mère, nul ne s’en étonne ni ne s’en scandalise. Qu’il ait des frères et des sœurs, c’est une autre affaire.

Première partie : l’établissement des faits

Commençons par établir les faits tels qu’ils sont rapportés par les écrits néotestamentaires et les écrivains de l’histoire antique.

Quatre frères et plusieurs sœurs

De passage à Nazareth, Jésus est invité à prendre la parole le jour du sabbat. La sagesse et le don des miracles dont il fait montre étonnent et scandalisent ses compatriotes :

« Jésus vint dans sa patrie, et ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue ; et beaucoup de ceux qui l’entendaient, frappés d’étonnement, disaient : “D’où celui-ci tient-il ces choses ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et comment de tels miracles s’opèrent-ils par ses mains ? N’est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ?” Et ils se scandalisaient de lui. » (Mc 6, 1–3 //Mt 13, 54–56)

Au fil du récit, le lecteur attentif apprend trois choses : 1) Jésus exerçait le métier de charpentier ; 2) il était appelé fils de Marie ; 3) il avait quatre frères (dont les prénoms sont précisés) et plusieurs sœurs (dont le nombre et l’identité restent inconnus).

On pourrait être tenté d’entendre ces liens de fraternité au sens figuré. Les termes de frères et sœurs ne désigneraient pas ici les liens du sang, mais la commune appartenance au groupe des disciples.

Cette interprétation ne résiste toutefois pas à l’examen. En effet, dans le Nouveau Testament, le groupe des frères et sœurs se distingue clairement de celui des disciples :

- après avoir réalisé son premier miracle à Cana en Galilée, Jésus « descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n’y demeurèrent que peu de jours » (Jn 2, 12).

- au Cénacle, les apôtres se préparent à la venue du Saint-Esprit « avec quelques femmes et Marie, mère de Jésus, et ses frères. » (Act 1, 13–14)

- pour justifier sa conduite, saint Paul la compare à celle des apôtres et des frères du Seigneur : « N’avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur, comme font les autres apôtres, et les frères du Seigneur, et Céphas ? » (1 Cor 9, 5)

Jacques dans les Ecritures

Des quatre frères énumérés par l’Évangile, Jacques est sans conteste le plus en vue. Le rôle éminent qui est le sien dans l’Église primitive —en tant qu’évêque de Jérusalem— est attesté par l’Écriture à de diverses reprises :

- à l’instar des saints Pierre et Paul, Jacques a été gratifié d’une apparition personnelle du Christ ressuscité : « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l’ai appris moi-même, que le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures ; qu’il a été enseveli et qu’il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures ; et qu’il est apparu à Céphas, puis aux Douze. […] Ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m’est aussi apparu à moi, comme à l’avorton. » (1 Cor 15, 3–8)

- trois années après sa conversion, saint Paul se rend à Jérusalem où il fait connaissance de saint Pierre et de Jacques : « Trois ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai quinze jours auprès de lui. Mais je ne vis aucun des autres apôtres, si ce n’est Jacques, le frère du Seigneur. » (Gal 1, 19)

- à peine libéré de prison par un ange, saint Pierre demande aux disciples d’en avertir Jacques : « Pierre, leur ayant fait de la main signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l’avait tiré de la prison, et il ajouta : “Allez porter cette nouvelle à Jacques et aux frères.” Puis il sortit et s’en alla dans un autre lieu. » (Act 12, 17)

- lors de son dernier séjour à Jérusalem, « Paul se rendit avec nous chez Jacques, et tous les Anciens s’y réunirent. Après les avoir embrassés, il raconta en détail tout ce que Dieu avait fait parmi les Gentils par son ministère. » (Act 21, 18–19)

- la vocation particulière de saint Paul est authentifiée par trois personnes d’importance dont Jacques : « Voyant que l’Évangile m’avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, […] et ayant reconnu la grâce qui m’avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, nous donnèrent la main, à Barnabé et à moi, en signe de communion, pour aller, nous aux païens, eux aux circoncis. » (Gal 2, 7–9)

- lors du concile de Jérusalem, Jacques —qui est l’évêque de Jérusalem— prend la parole juste après saint Pierre – qui est le chef de l’Église (Act 15, 13–21).

Jacques dans l’histoire antique

Le statut particulier de Jacques dans la communauté chrétienne naissante est attesté par plusieurs écrivains de l’histoire antique.

Dans un ouvrage composé à la fin du 1er siècle, le juif Flavius Josèphe rapporte le martyre de Jacques, frère de Jésus : « Comme Anan était tel et qu’il croyait avoir une occasion favorable parce que Festus était mort et Albinus encore en route, il réunit un sanhédrin, traduisit devant lui Jacques, frère de Jésus appelé le Christ, et certains autres, en les accusant d’avoir transgressé la loi, et il les fit lapider. » (Les Antiquités juives, lib. 20, § 200)

Au 4e siècle, le chrétien Eusèbe de Césarée rapporte les mêmes faits : « Paul en avait appelé à César, et Festus l’avait envoyé à Rome : ainsi fut trompé l’espoir des Juifs et rendu vaine l’embûche qu’ils avaient dressée contre l’apôtre. Ils tournèrent alors leur fureur contre Jacques, le frère du Seigneur, qui occupait alors le siège épiscopal de Jérusalem qu’il avait reçu des apôtres. » (Histoire ecclésiastique, lib. 2, ch. 23, n° 1) L’évêque de Césarée revient ultérieurement sur le choix de Jacques et de Siméon pour occuper le siège de Jérusalem. La parenté de l’un et l’autre avec Jésus expliquerait qu’ils aient été choisis de préférence à d’autres : « Après Jacques le Juste, qui subit le martyre comme le Seigneur, pour la même doctrine, Siméon, fils de Clopas, oncle du Christ, fut établi second évêque de Jérusalem ; tous le préférèrent parce qu’il était cousin germain de Jésus. » (ibid., lib. 4, ch. 22, n° 4).

Deuxième partie : interprétations

Au sujet de l’Écriture sainte, le concile Vatican I enseigne que « dans les choses de la foi et des mœurs qui concernent l’édifice de la doctrine chrétienne, il faut tenir pour le vrai sens de la sainte Écriture celui qu’a toujours tenu et que tient Notre sainte Mère l’Église, à qui il appartient de juger du vrai sens et de l’interprétation des saintes Écritures ; en sorte qu’il n’est permis à personne d’interpréter l’Écriture contrairement à ce sens, ou même contrairement au sentiment unanime des Pères. » (Constitution Dei Filius, ch. 2)

Les passages de l’Écriture qui ont fait l’objet d’une interprétation de l’Église sont en fait assez rares. Le concile de Trente a défini le sens d’une demi-douzaine de textes relatifs au péché originel et aux sacrements. Le concile Vatican I l’a imité pour deux passages qui touchent au primat de Pierre. A défaut d’intervention magistérielle, le lecteur est renvoyé au sentiment unanime des Pères de l’Église considéré comme l’écho de la Tradition.

Ainsi les Pères enseignent-ils d’une même voix que la « prophétie de l’Emmanuel » (Is. 7, 14) se réfère à la conception virginale du Messie. Le dogme de la virginité de la sainte Vierge Marie s’appuie, entre autres, sur l’interprétation de ce verset. Par contre, les passages du Nouveau Testament qui mentionnent les frères et sœurs de Jésus n’ont pas fait l’objet d’une interprétation unanime. Quatre interprétations ont été données de ces passages.

Deux interprétations hétérodoxes

Première interprétation : Jésus serait le premier-né d’une fratrie dont tous les membres sont issus de Joseph et de Marie selon la chair. Initialement tenue par des groupes judéo-chrétiens et gnostiques au début de notre ère, cette opinion réapparaît au 18e siècle avec les Lumières et le rationalisme.

Elle contredit frontalement la lettre de l’Évangile qui affirme sans équivoque que Jésus a été conçu du Saint-Esprit et hors de tout contexte charnel (Lc 1, 34–35). Elle contrevient également au dogme de la virginité de Marie ante partum (= avant la naissance) professé par les conciles de Constantinople II (553), Latran IV (1215) et Lyon II (1274).

Deuxième interprétation : Marie serait la mère biologique d’une nombreuse fratrie dont Jésus est le premier-né, Joseph serait le père biologique de tous les enfants à l’exception de Jésus. Cette opinion est compatible avec les données évangéliques et le dogme quant à la virginité de Marie ante partum. Soutenue initialement par Tertullien au 2e siècle, cette position a été assumée sur de nouvelles bases par Helvidius au 4e siècle.

Tertullien est un chrétien originaire d’Afrique du Nord. Polémiste dans l’âme, il fait feu de tout bois contre les docètes qui nient que le Christ soit vraiment homme. Pour montrer qu’ils se trompent, Tertullien insiste lourdement sur les liens du sang qui uniraient Jésus, sa mère et ses frères (Contre Marcion, lib. 4, ch. 19).

Malheureusement, « Tertullien ne suit que sa pensée, il n’allègue aucun fait positif, aucune autorité ; il polémique, sans se soucier de l’opinion reçue de l’Église » (Marie-Joseph Lagrange, Évangile selon saint Marc, p. 83).

Helvidius adopte une posture similaire, qu’il fonde sur un verset de l’Évangile de saint Matthieu : « [Joseph] ne la connut point jusqu’à ce qu’elle enfantât son fils premier-né, à qui il donna le nom de Jésus » (Mt 1, 25).

De cette prémisse, Helvidius tire deux conclusions. D’abord, en soulignant ce qui n’est pas arrivé avant l’enfantement, le texte suggère ce qui s’est passé après la naissance. Ensuite, en évoquant un fils premier-né, le texte suppose l’existence d’une progéniture ultérieure.

En réalité, les conclusions d’Helvidius dépassent ce que disent le texte et le contexte :

- le verset cité conclut un texte consacré au doute de saint Joseph. Il met l’accent sur l’origine mystérieuse de Jésus, sur la virginité de Marie et sur la paternité légale de Joseph. Toute allusion à des faits postérieurs à la naissance de Jésus serait pure extrapolation.

- la Loi de Moïse stipule que les prémices —fruits de la terre ou enfants— sont consacrées à Dieu et qu’un fils premier-né doit être racheté (Ex 13, 2 ; Lv 27, 26 ; Nb 18, 15–17). Du principe posé par saint Matthieu —Jésus est un fils premier-né— ne découle qu’une seule conséquence logique : Jésus doit être présenté au Temple, ce que confirme saint Luc (Lc 2, 27–39). Toute autre conclusion serait controuvée.

Par ailleurs, l’opinion d’Helvidius n’évite pas les anathèmes de l’Église, puisque le dogme embrasse aussi bien la virginité de Marie ante partum que sa virginité in partu et post partum (= pendant et après la naissance).

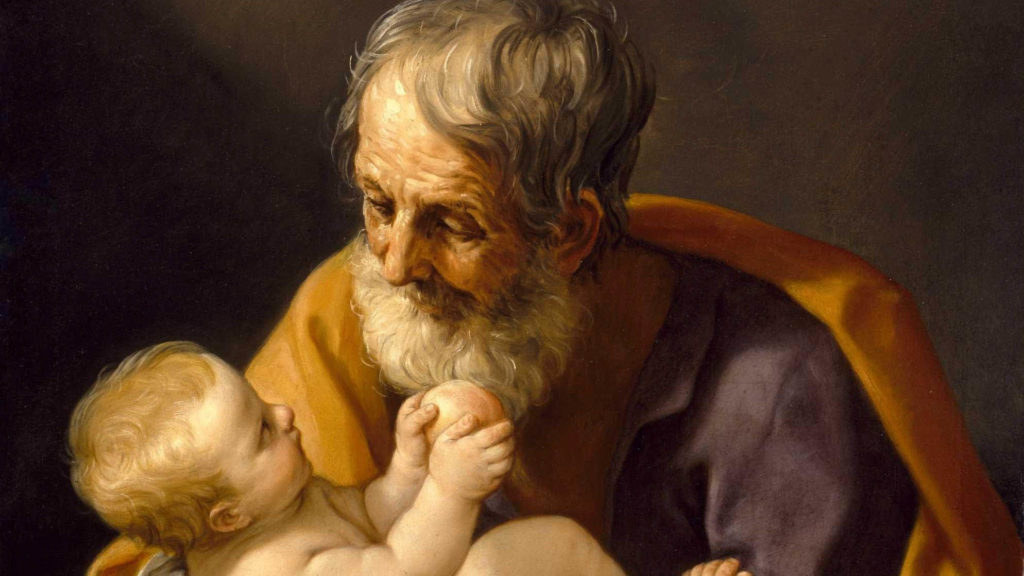

Une interprétation dominante

Troisième interprétation : les frères et sœurs de Jésus seraient en réalité ses cousins et cousines. Cette opinion a été défendue au 4e siècle par saint Jérôme dans sa controverse avec Helvidius. Influente en Occident, elle a trouvé grâce aux yeux de saint Bède le Vénérable (7e siècle) et de saint Thomas d’Aquin (13e siècle).

Pour élaborer sa position, saint Jérôme part d’un fait brut : l’hébreu est une langue pauvre en substantifs. Ainsi, l’hébreu biblique désigne-t-il la nièce comme la « fille du frère » (Gn 24, 48) et la belle-sœur comme la « femme du frère » (Gn 38, 8).

Quant au mot « frères », il peut désigner dans l’hébreu de l’Ancien Testament :

1) soit un neveu et un oncle : Lot et Abraham (Gn 11, 27 ; 13, 8 ; 14, 14), Jacob et Laban (Gn 29, 10 et 15) ;

2) soit des cousins et cousines : les fils de Qich et les filles d’Éléazar (1 Chr 23, 21–22).

Bien qu’elle soit dominante en Occident et respectueuse du dogme de la virginité de Marie, l’opinion de saint Jérôme n’est pas exempte de difficultés :

- aucun passage du Nouveau Testament ne permet d’illustrer avec certitude l’utilisation du terme « frère » pour signifier un cousin ;

- saint Paul appelle Jacques « le frère du Seigneur » (Gal 1, 19) alors qu’il connaît et utilise le terme approprié en grec, ανεπσιοϛ, pour désigner un cousin (Col 4, 10).

- dans ses Mémoires rédigés vers l’an 180, Hégésippe distingue clairement Jacques, qui est le frère de Jésus, et Siméon, qui est son cousin (texte reproduit par Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique, lib. 4, ch. 22, n°4).

Les arguments scripturaires avancés par saint Jérôme ne permettent donc pas d’arriver à une conclusion absolument certaine et de clore définitivement le débat.

Une interprétation délaissée

Quatrième interprétation : les frères et sœurs de Jésus seraient issus d’un premier mariage de Joseph. Le lien qui unirait ces demi-frères et ces demi-sœurs à Jésus n’est pas d’ordre charnel mais légal. Courante en Orient au 2e siècle, cette opinion ne contredit ni les données évangéliques, ni le dogme de la virginité de Marie ante partum, in partu et post partum.

Quelques Pères de l’Église la mentionnent en passant (Origène, Clément d’Alexandrie, Eusèbe de Césarée), mais seul Épiphane de Salamine —évêque nicéen du 4e siècle— la reprend à son compte. Elle est encore courante chez les Grecs orthodoxes et les protestants.

Saint Jérôme écarte cette opinion d’un revers de la main, car l’Écriture ne dit rien d’un soi-disant premier mariage de Joseph. En outre, cette opinion a sa source dans des livres apocryphes du 2e siècle (Protoévangile de Jacques, ch. 9, n° 2 ; ch. 17, n° 1–2 ; ch. 18, n° 1 ; Histoire de l’enfance de Jésus, ch. 16, n° 1).

- Note de LPL : cf. l’Evangile du Mercredi des Quatre-Temps de Carême[↩]