Survol historique de la dévotion mariale en France

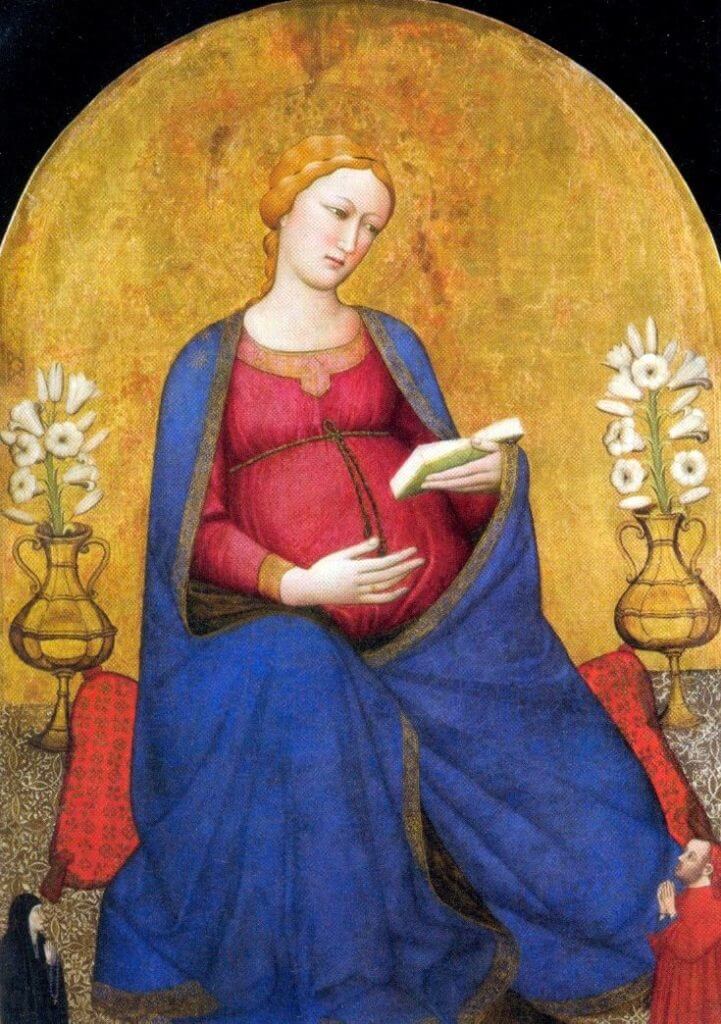

Les bénédictions que le bon Dieu a octroyées à notre pays sont dues en grande partie au culte voué par nos ancêtres à Notre-Dame. C’est par elle qu’ils ont entrevu avant l’ère chrétienne le Messie à venir puisqu’à Chartres, dans les forêts druidiques des Carnutes, nos aïeux les Gaulois vénéraient la « Vierge sur le point d’enfanter », la Virgo paritura, c’est-à-dire la Vierge Mère.

La France fut le premier pays à rendre honneur à la sainte Vierge. Sainte Clotilde et saint Rémy implorent Notre- Dame et obtiennent la conversion de Clovis. Clovis s’empresse de bâtir sur les ruines d’un temple druidique la première église dédiée à Notre-Dame de Paris : elle est achevée par son fils Childebert. Étant à l’origine de notre foi, il était dans l’ordre de la Providence que la sainte Vierge en fût la gardienne souveraine.

Plusieurs sanctuaires sont élevés par Charlemagne, en l’honneur de Notre-Dame, et les ducs de Normandie la proclament « Reine de la nation [1]. »

Vers l’an 1100 ou 1120, écrivant l’histoire de la 1re croisade, Guibert, noble de la région de Beauvais, abbé de Nogent-sous-Coucy, intitule son livre Gesta Dei per Francos, « Les Gestes de Dieu par les Francs. » Nos ancêtres ont accompli ces « gestes », ces actions, sur les champs de bataille, avec une force et une bravoure indomptables. Les chevaliers rendent avec enthousiasme le culte le plus tendre, à la Femme « bénie entre toutes les femmes » qu’ils servent sous le nom de « Notre- Dame ». Le cri de « Notre-Dame » est pour eux, plus qu’un cri de bataille, c’est un idéal de vie.

Avec saint Bernard, le XIIe siècle devient le « siècle de Notre-Dame [2] ». Des foules immenses se rendaient déjà depuis longtemps auprès de la Vierge du Puy-en-Velay. Les grands pardons, dans les rares années où le Vendredi saint tombait au jour de l’Annonciation, avaient depuis 992, rendu célèbre, dans toute la chrétienté, la « Vierge du Mont Anis ». Et voilà que maintenant, l’évêque du Puy, Adhémar de Monteil, bénit les 100 000 croisés réunis sous la bannière du comte de Toulouse au chant du Salve Regina qu’il vient de composer, pour être le chant de guerre des premiers croisés. « Par la sainte Vierge qui un jour, à Lépante, brisera l’empire Ottoman au temps du pape saint Pie V, la France, qui déjà à Poitiers avait vaincu le Croissant sous Charles Martel, allait une nouvelle fois empêcher la chrétienté de devenir musulmane [3]. »

Au XIIIe siècle, saint Dominique s’arrête d’abord, au plateau sacré de Notre- Dame de Rocamadour, et c’est le rosaire en mains qu’il triomphe de l’hérésie albigeoise. Il convertit et enrôle sous la bannière de Notre-Dame plus de 100 000 âmes, qu’il arrache par le chapelet aux ténèbres de l’hérésie. Par la sainte Vierge, la France ne devint pas cathare.

Qui donc pourrait être surpris de voir le culte de Notre-Dame se placer au rang des dévotions préférées d’un saint Louis ? Chaque jour, il récite l’office de la sainte Vierge, et chaque soir, il ponctue le déroulement des cinquante Ave du chapelet par cinquante génuflexions.

Au XIVe siècle, le bienheureux Duns Scot, moine franciscain, soutient avec tant de vigueur et de foi le dogme de l’Immaculée Conception, qu’il va obtenir progressivement l’adhésion de plus en plus formelle des conciles et des papes. Pour lui, il était possible, il était convenable que Dieu, en créant l’âme de Marie et en l’unissant à son corps, ait fait en sorte qu’elle fût conçue sans la tache du péché originel. La sainte Vierge elle- même confirmera le bien-fondé du dogme proclamé en 1854, en se révélant à Lourdes, quatre ans plus tard, sous le vocable de l’Immaculée Conception.

Le XVe siècle, qui connaît tant de tristesse, qui vit au milieu de tant d’angoisses, honore dans ses drames la Passion du Christ et les sept douleurs de Notre-Dame [4]. Isabelle Romée, mère de Jeanne d’Arc, va confier sa détresse poignante à la Vierge Noire du Puy.

C’est bien sous l’égide de Marie que Jeanne d’Arc remplit sa mission de sauver la patrie. Elle entreprend la délivrance de notre pays sous le patronage de Notre- Dame de Bermont, puis sous celui de la Vierge d’Orléans, et enfin de la Vierge de Reims. À l’instigation de ses voix, elle ajoute sur son étendard au nom de Jésus, « vrai roi de France », celui de Marie. Enfin, montée sur le bûcher, elle s’envole au Ciel en prononçant les deux noms de Jésus et Marie [5]. Grâce à elle, la France ne devint pas anglaise, c’est-à-dire protestante demain.

Au XVIe siècle, les protestants s’attaquent avec fureur aux Madones que le peuple aimait : celui-ci les vénérait dans les églises et sur les façades de leur maison. Les profanations répétées soulèvent alors sa juste indignation.

La revanche catholique sur les huguenots se fait solennelle et complète sous Louis XIII. Le 10 février 1638, au cours d’une mission prêchée à Saint-Germain par l’évêque nommé d’Alet, Louis XIII consacre sa personne et son royaume à la Reine du Ciel et de la terre, devant une effigie de Notre-Dame des Sept Douleurs. Le 15 août, fête de l’Assomption, devient alors la fête nationale de la France. Le sculpteur Philippe de Champaigne a représenté en guise d’ex-voto le souverain agenouillé. De la main droite, il offre son sceptre et de la gauche sa couronne, à la Vierge de Pitié, près du Christ, descendu de la Croix et dont un ange soutient le corps inerte. Le tableau est aujourd’hui au musée de Caen.

Les progrès de la théologie mariale constituent l’un des faits les plus marquants du règne de Louis XIII. Tandis que les Jésuites et les Dominicains, le Carmel et Port-Royal lui-même avec l’abbé de Saint-Cyran (1581–1643) ont chanté les louanges de Notre-Dame, saint François de Sales (+1622), le cardinal de Bérulle (1575–1629), M. Olier (+1657), saint Vincent de Paul (+1660) et saint Jean Eudes (+1680) lui ont créé des familles de disciples admirables. Quant à Bossuet (1627–1704), il a su élever son culte doctrinal sur les ailes de son génie.

Durant les 15 dernières années du règne de Louis XIV, les provinces de l’Ouest sont le théâtre d’un renouveau de ferveur grâce notamment à saint Louis-Marie Grignion de Montfort, à Dom Michel Le Nobletz et au Père Maunoir. Les nombreuses apparitions de la sainte Vierge à Benoîte Rancurel, au Laus, entre Grenoble et Gap, sont aussi à la source de multiples conversions.

Le XVIIIe siècle, connaît hélas ! une grande décadence due aux révoltes jansénistes couplées avec les résistances gallicanes et les négations de Voltaire et des Encyclopédistes qui conduisent aux désordres de la Révolution. Une heure vient où Notre-Dame de Paris est transformée en « Temple de la Raison ». En pleine cathédrale, le 10 novembre 1793, c’est la statue de la Liberté représentée par une misérable créature, qui reçoit, accompagnés de simagrées blasphématoires, les hommages rendus, pendant des siècles, à l’Immaculée.

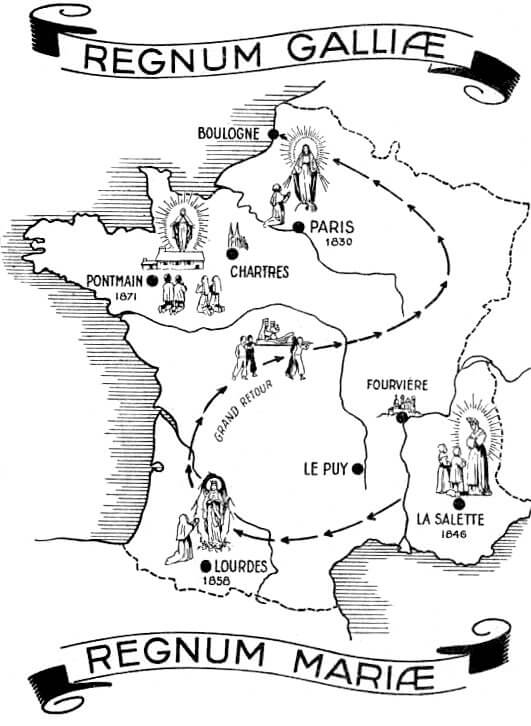

Plus qu’aucun siècle, le XIXe est le « siècle de Marie ». En un siècle qui prétend nier le péché, réhabiliter la chair, diviniser la créature, en un siècle où le naturalisme et le sensualisme envahissent la société, la sainte Vierge multiplie ses visites pour manifester sa maternelle protection et pour ramener l’homme à la raison et à la foi. Elle apparaît à la rue du Bac, à La Salette, à Lourdes, à Pontmain, à Pellevoisin pour révéler à la fois sa tristesse devant les péchés des hommes et nous prescrire les remèdes salutaires. Ses interventions vont produire des fruits magnifiques notamment grâce à la propagation de la médaille miraculeuse et par les miracles de Lourdes ainsi que par l’archiconfrérie de Notre-Dame des Victoires.

Les honneurs rendus à Marie

Marie chantée par les écrivains et les artistes

En retour de l’amour de Notre-Dame pour notre pays, notre littérature n’a cessé au cours des siècles d’élever des monuments à Marie. Avec Villon et Péguy, avec Corneille, Racine et tant d’autres, quelles somptueuses guirlandes ne pourrait-on tresser en l’honneur de Notre- Dame ! Verlaine avait raison de dire : « Je ne veux plus aimer que ma Mère Marie ! »

Les pèlerinages

La France foisonne de lieux de pèlerinage qui portent les noms de nos détresses et de nos espérances. Ainsi, autrefois, le voyageur se recommandait à Notre-Dame de Bonne Encontre ou à Notre-Dame de Bon Retour ; le marin dans la tempête se remettait entre les mains de Notre-Dame de la Délivrance ou de Notre-Dame de la Garde ; le pécheur repentant priait Notre-Dame de Grâce, Notre-Dame du Refuge ou encore Notre-Dame de Miséricorde ; dans les moments joyeux, les fidèles se confiaient à Notre-Dame de Liesse ou à Notre-Dame de Toutes Joies ; et dans leur peine, ils invoquaient Notre- Dame de Consolation, Notre-Dame de Pitié, Notre- Dame des Sept Douleurs. Toutes les misères se tournaient vers Notre-Dame de Bon Secours, Notre- Dame du Bon Conseil. Pas un coin de la patrie qui n’ait ainsi son sanctuaire aimé ! Et aujourd’hui, dans un monde vautré dans la boue du péché, dans un monde désemparé, il est plus que temps de nous tourner vers Notre-Dame de la Paix pour qu’elle jette sur nous un regard de bienveillance maternelle. Regina pacis, ora pro nobis ! « Reine de la Paix, priez pour nous ! »

La sculpture chrétienne

La dévotion mariale se traduit, naturellement, par l’érection d’édifices où les fidèles viennent rendre hommage à la très sainte Vierge, implorer son secours et la remercier des faveurs obtenues.

34 cathédrales de France sont placées sous le vocable de la Mère de Dieu : Amiens, Reims, Paris, Chartres, Coutances, Rouen, Le Puy, Clermont, Bayeux, Bourges, Strasbourg, Laon, comptent parmi les plus renommées… La cathédrale Saint-Corentin de Quimper a pour titulaire « Notre-Dame de la Victoire ». Michelet a bien défini le Moyen-Âge au siècle de saint Louis comme « un acte de foi à la Vierge, traduit en pierre. » Dans l’histoire d’un diocèse, le couronnement solennel d’une Madone, accompli au nom et par délégation du Souverain Pontife, est un événement considérable auquel aucun fidèle ne peut rester insensible.

Or les statues de la Vierge couronnée sont au nombre de quatre dans le diocèse de Quimper : Notre-Dame du Folgoat, Notre-Dame de Rumengol, Notre-Dame de Kernitron à Lanmeur et Notre-Dame des Portes à Chateauneuf du Faou, et il n’y a pas une église, pas une chapelle qui ne renferme une statue de la Vierge. On voit par là la profonde dévotion de nos ancêtres à l’égard de Notre-Dame.

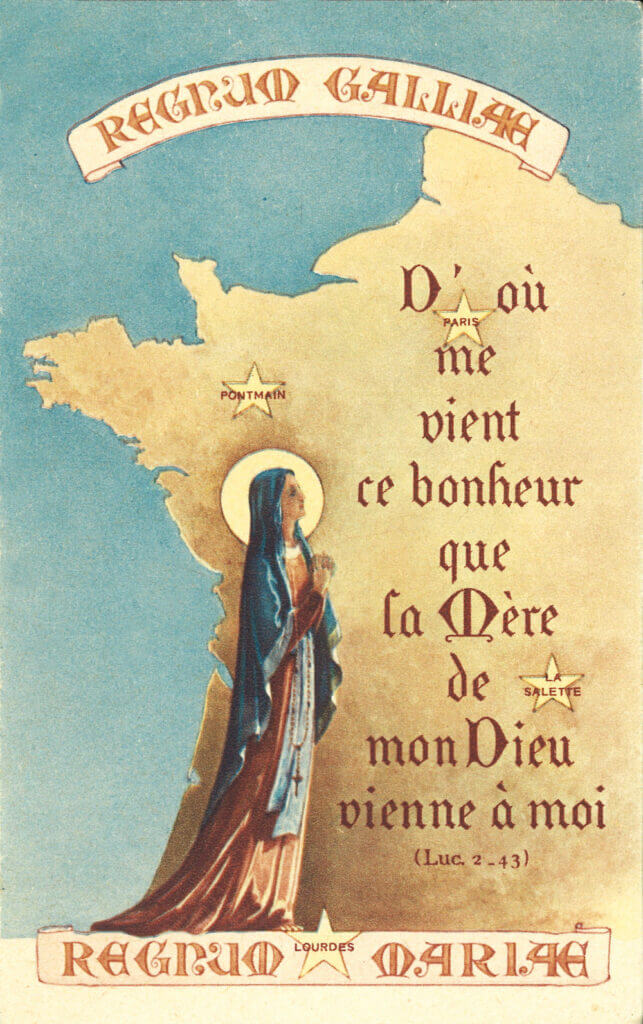

Ainsi, poètes, auteurs mystiques, théologiens, artistes de notre pays ont montré que l’affirmation prophétique du Magnificat selon laquelle toutes les nations proclameront la sainte Vierge bienheureuse n’a reçu nulle part ailleurs qu’en France sa pleine réalisation. Voilà pourquoi, le 2 mars 1922, le pape Pie XI n’a pas hésité à proclamer la sainte Vierge : « patronne principale de la Nation française ». Déjà le pape Benoît XIV n’avait-il pas dit : Regnum Galliae, regnum Mariae ! Numquam peribit. « Le Royaume de la Gaule est le royaume de Marie ! Il ne périra jamais. »

Résolutions pour l’époque actuelle

Après ce passé glorieux, la France a malheureusement été infidèle aux promesses de son baptême. Elle a apostasié, elle a abandonné son Dieu, son unique Sauveur Jésus-Christ et sa très sainte Mère, et à la faveur d’un concile, les hommes d’Église ont prêté main forte à la Révolution. Ainsi, peu à peu, les lois les plus immorales ont été promulguées attirant sur notre pays les malédictions divines. Quand on entend le chef de l’État revendiquer le droit au blasphème, on ne peut que gémir et crier à Dieu : miséricorde !

Heureusement dans ce contexte apocalyptique, des catholiques sont demeurés fidèles à Dieu, à son Église et à la bienheureuse Vierge Marie. Malgré leur nombre restreint, tous les espoirs sont permis à condition de recourir avec ardeur à notre bonne Mère du Ciel. Aux heures sombres que nous vivons, mettons notre confiance en elle.

Prions-la chaque jour, et surtout chaque samedi, pour la France.

Abbé Patrick Troadec

- Pie XI, Lettre apostolique du 2 mars 1922.[↩]

- Goyau, Histoire religieuse, p. 215 et passim.[↩]

- Mgr Tissier, Lettre pastorale, 1937.[↩]

- Paul Lacroix, Sciences au Moyen-Age, p. 544 et suiv.[↩]

- Cf. Pie XI, Lettre Apostolique qui établit sainte Jeanne d’Arc, patronne secondaire de la France.[↩]