Vierge, patronne de la France (1412–1431).

Fête le 30 mai.

Chacun de nous a une « mission » à remplir sur la terre ; pour le plus grand nombre, c’est l’humble labeur quotidien, à d’autres le bon Dieu demande des œuvres plus importantes. Sainte Jeanne d’Arc fut suscitée pour sauver un pays ravagé par les guerres, et presque rayé de la carte de l’Europe ; mais ce qui fait de cette jeune fille un modèle, c’est moins la grandeur de son œuvre, que sa piété, sa pureté, son courage, sa fidélité aux enseignements de l’Eglise, et son acceptation des desseins de la Providence.

Enfance de Jeanne. — Sa mission.

Jeanne d’Arc naquit à Domremy, village de France situé près de la frontière du duché de Lorraine, le 6 janvier 1412

Ses parents se nommaient Jacques d’Arc et Isabelle Romée. Excellents catholiques, ils apprirent avec soin à leurs enfants les principes de la religion.

Jeanne prit grand goût à ce premier enseignement de la famille. Bien qu’elle ne sût ni lire ni écrire, elle possédait parfaitement, dès son jeune âge, le Pater, l’Ave, le Credo et les prières usuelles. Sitôt qu’on put la conduire à l’église, elle s’y fit remarquer par une tendre piété, se montrant, bien jeune encore, assidue à la sainte messe, se confessant et communiant souvent. Secourable aux pauvres, elle visitait et soignait aussi les malades, et son curé, messire Guillaume Fronte, disait d’elle : « C’est une bonne chrétienne, je n’en ai jamais vu de meilleure et il n’y a pas sa pareille dans toute la paroisse. »

La France, à cette époque, était envahie par les Anglais. L’héritier de la couronne, Charles VII, n’avait plus que peu de partisans et ne parvenait pas à se faire sacrer roi à Reims, tandis qu’un jeune prince descendant des Plantagenets, Henri VI, avait été proclamé à Paris roi de France et d’Angleterre.

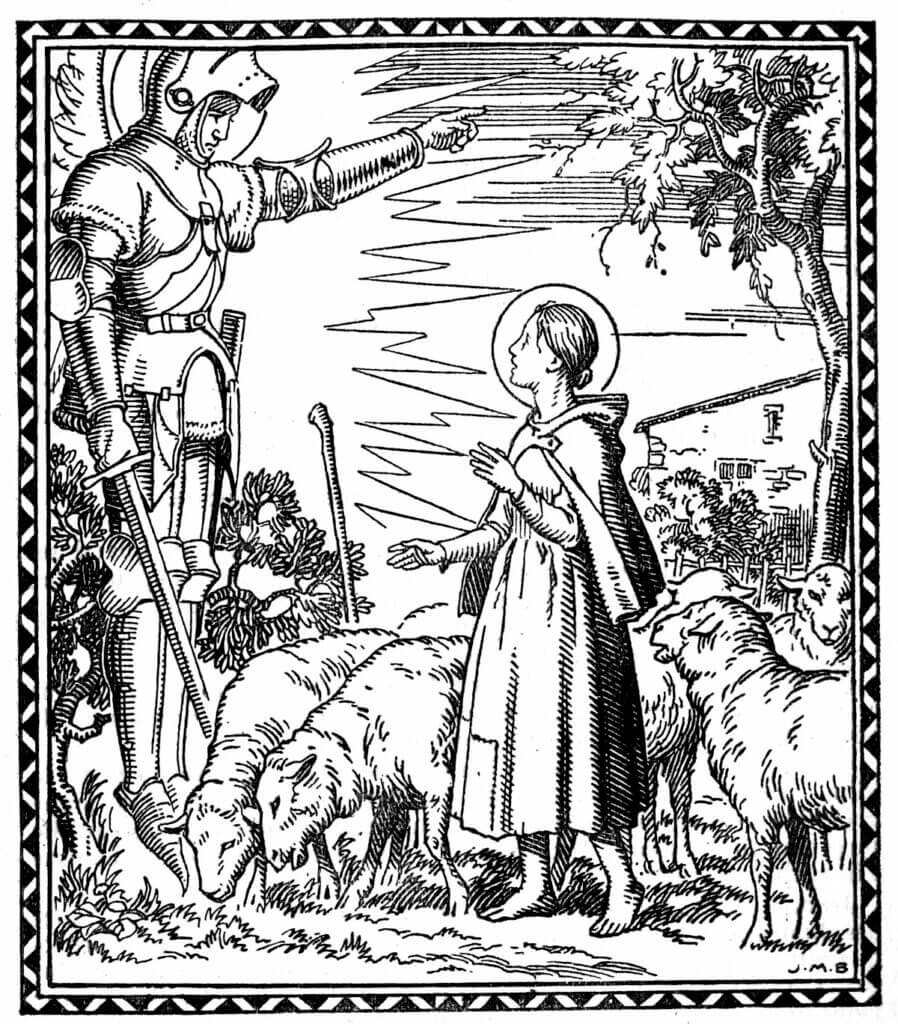

Un jour, vers midi, Jeanne, qui avait alors douze ans et demi, se trouvait dans le jardin de la maison paternelle, voisine de l’église. Tout à coup, l’enfant entend prononcer distinctement son nom. Elle se tourne aussitôt du côté de l’église. Une grande clarté l’environne et elle perçoit une voix qui lui dit : « Jeanne, Jeanne, sois bonne et pieuse, aime Dieu, fréquente l’église ! »

L’enfant tomba à genoux, et voulut se consacrer totalement à Dieu par le vœu de virginité. À partir de ce moment, l’archange saint Michel et les saintes vierges et martyres Catherine et Marguerite lui apparurent souvent. Jeanne entendait leur voix qui disait :

« Il y a grande pitié au royaume de France », et encore : « Fille de Dieu, va en France, il le faut ! »

Elle répondait en pleurant :

— Je ne suis qu’une pauvre fille, je ne connais ni A ni B. Je ne sais ni monter à cheval, ni manier la lance, ni faire la guerre !

Vers l’âge de dix-sept ans, sur l’ordre de l’archange et des Saintes, elle alla trouver Robert de Baudricourt, gouverneur de Vaucouleurs, lui demandant de l’envoyer au roi de France. Elle fut d’abord très mal reçue ; mais le ciel vainquit la résistance des hommes, et Baudricourt, remettant à Jeanne une épée, l’envoya au roi de France vers la fin de février 1429, sous l’escorte de six hommes armés. Elle arriva, au bout de onze jours, au château de Chinon, en Touraine, où résidait Charles VIL

Jeanne examinée à Chinon.

Le roi consentit, après trois jours d’attente, à lui accorder une audience. C’était le 9 mars.

Toutefois, il laissa à un personnage de sa suite les attributs royaux et se dissimula parmi ses courtisans, après avoir revêtu un costume très simple. Jeanne, nullement éblouie par le faste de la cour, s’abandonna à la conduite des anges du Seigneur. Sans hésiter, elle reconnut Charles VII, alla droit vers lui et lui montra qu’elle connaissait les plus intimes secrets de son âme. Le roi, stupéfait et ému jusqu’aux larmes, fut bientôt convaincu.

Charles convoqua alors son Parlement à Poitiers, sous la présidence de l’archevêque de Reims. La jeune fille dut fournir des preuves de la vérité de ses affirmations. On lui demanda entre autres choses d’accomplir un prodige.

— Au nom de Dieu, répondit-elle, je ne suis pas venue à Poitiers pour faire des prodiges. Mais envoyez-moi à Orléans : là, je vous montrerai les miracles que je suis venue faire. Qu’on me donne des soldats en tel nombre que l’on voudra et je ferai lever le siège de la ville.

— Pourquoi demandez-vous des soldats ? objecta l’un des examinateurs. Si Dieu veut délivrer la France, il n’a pas besoin de guerriers pour cela.

— Les soldats combattront, et Dieu donnera la victoire, répliqua Jeanne.

La sagesse de cette réponse et de toutes les autres frappa les examinateurs. Ils acceptèrent volontiers la délivrance d’Orléans comme signe de la mission de Jeanne, et rédigèrent une sentence très favorable au nom de l’Eglise et de la patrie.

Délivrance d’Orléans.

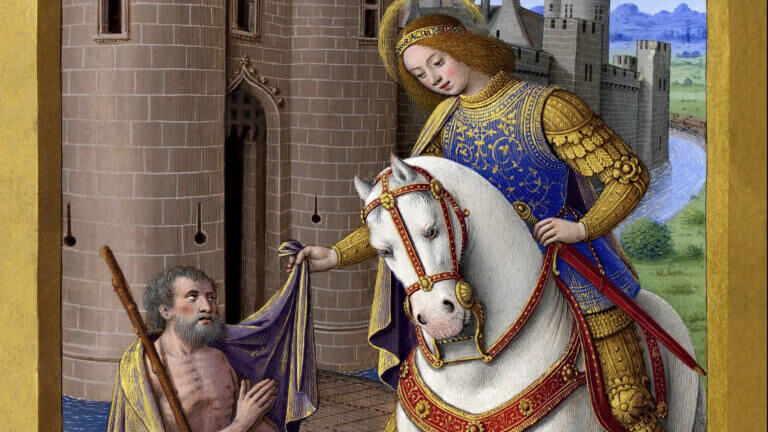

La jeune fille reçut alors une armure semblable à celle des chevaliers, et se fit apporter une épée qui se trouvait cachée dans l’église de Sainte-Catherine de Fierbois. Sur l’ordre de ses Saintes, elle fît peindre un étendard sur lequel on lisait ces mots : Jhesus Maria.

Puis Charles VII l’envoya à Blois, où était réuni un corps de troupes destiné à marcher sur Orléans.

En arrivant dans cette ville, Jeanne pria son aumônier, Fr. Pasquerel, et les autres prêtres de prêcher à ses soldats, et de leur dire qu’aucun ne l’accompagnerait à Orléans qui ne se fût confessé et n’eût communié avant le départ.

Le 29 avril 1429, elle pénétrait dans Orléans, ramenant dans cette place désolée l’inébranlable espoir d’une prochaine délivrance.

Le vendredi 6 mai, Jeanne organisa une sortie et emporta d’assaut la bastille des Augustins, où les Anglais avaient réuni celles de leurs troupes qui occupaient la rive gauche de la Loire.

Rentrée triomphante dans Orléans, elle déclara, devant de nombreux témoins, que le lendemain elle délivrerait la ville, et annonça au Fr. Pasquerel quelle serait blessée à la poitrine.

Blessée et victorieuse.

Le samedi 7, avant l’aube, Jeanne entendit la messe, et, après avoir communié avec une grande ferveur, elle revêtit son armure et s’avança à l’attaque. Le fort des Tourelles était réputé imprenable. Néanmoins, l’attaque commença aussitôt, et des prodiges de valeur furent accomplis dans les deux camps.

Les forces humaines ont une limite. Vers 1 heure de l’après-midi, la Pucelle voit ses soldats épuisés ; elle seule conserve toujours la même vigueur. Voulant à son tour tenter l’assaut, elle dresse une échelle contre le rempart. Les Anglais l’ont reconnue ; une grêle de traits s’abat sur elle, et une flèche lui transperce l’épaule. On emporte l’héroïne loin du rempart, on la dépose sur l’herbe. Le trait sortait d’un demi-pied de l’autre côté de la poitrine.

Bientôt ses célestes Visions lui promettent de nouveau la victoire, et elle sent aussitôt son courage renaître.

— Je suis bien consolée, dit-elle.

Elle arrache elle-même le fer de la blessure. Puis elle se confesse en versant d’abondantes larmes, annonce la défaite des Anglais et se retire pour prier. Une heure plus tard, elle s’élance vers son étendard, le saisit, puis, d’un geste énergique, le plante dans le remblai de l’ouvrage assiégé en répétant :

— Tout est vôtre ! Entrez ici !

Les Français se précipitent à l’assaut. Rien ne les arrête. Ils sont miraculeusement soutenus tandis que les défenseurs des Tourelles succombent, et bientôt Jeanne, pour venir remercier Dieu dans la cathédrale d’Orléans, peut traverser la Loire sur le pont des Tourelles.

Les Anglais, découragés, levèrent le siège le lendemain 8 mai ; tout de suite les Orléanais organisèrent une procession d’action de grâces qui s’est continuée fidèlement à travers les siècles.

Quelques jours plus tard, Jeanne prit le commandement d’une armée, et en moins d une semaine, arracha aux Anglais les villes de Jargeau, Meung et Beaugency et remporta la victoire de Patay.

Pris d’une terreur panique, les Anglais s’enfuirent devant nos troupes et n’osèrent plus s’arrêter qu’à Paris.

Sacre du roi à Reims.

Jeanne la Pucelle, ainsi qu’on l’appelait, c’est-à-dire la vierge, n’était pas suscitée par Dieu seulement pour remporter des victoires sur les champs de bataille, mais aussi pour réformer la France ou mieux la refaire, après les malheurs affreux qui l’avaient défigurée.

Elle s’acquitta avec zèle de cette mission, précisant les obligations du clergé, du peuple, des soldats, des membres de la famille royale, du roi lui-même. La libératrice d’Orléans attache une importance capitale à un point : c’est pour le divin Roi, avant tout, qu’elle est venue reconquérir la France ; c’est sur le front du Christ qu’elle veut d’abord voir reposer la couronne de saint Louis.

Enfin, Jeanne obtient du roi qu’il se mette en marche vers Reims.

Charles VII, qu’accompagnait la vaillante jeune fille, s’avança donc à travers un pays occupé par l’ennemi. Mais l’armée qui le suivait n’eut pas à livrer bataille. Villes et châteaux forts se rendaient au souverain légitime, et le dimanche 17 juillet 1429, la pompe d’un sacre royal se déroula dans la cathédrale de Reims.

Hélas ! à partir de ce jour, le roi préféra écouter ses ministres.

Ceux-ci contrecarrèrent la jeune guerrière, et commencèrent des négociations avec l’ennemi, puis firent reprendre à l’armée, malgré les protestations de la Pucelle et des patriotes éclairés, la direction de la Loire.

Hésitations de Charles VII. — Revers devant Paris.

Tandis que le roi perdait ainsi un temps précieux, le duc de Bedford, régent de France pour les Anglais, et Philippe le Bon, duc de Bourgogne, resserraient leur alliance. Une armée ennemie sortit de Paris et s’opposa au passage de la Seine par l’armée royale.

Cependant Charles VII, qui avait conclu une trêve avec Philippe le Bon, s’obstinait à ne pas attaquer Paris. Tandis que lui-même se trouvait à Compiègne, son armée exécutait, à travers l’Ile-de- France et les régions avoisinantes, une marche à l’aventure, durant laquelle villes et forteresses continuaient à lui ouvrir leurs portes et à faire leur soumission. Jeanne n’y tint plus : accompagnée du duc d’Alençon et suivie d’une moitié de l’armée, elle prit le chemin de Paris, s’arrêta à Saint-Denis, qui accueillit la libératrice, et prépara tout pour l’attaque de la capitale, espérant que le roi ne tarderait pas à amener le reste des troupes.

Celles-ci, au contraire, se firent attendre longtemps. Enfin, le 7 septembre, le roi arrivait, et dès le 8, au matin, la Pucelle dirigeait la marche sur Paris.

Jeanne força la première barrière de la porte Saint-Honoré, puis, l’étendard à la main, se jeta avec les plus braves dans les fossés, malgré le feu nourri des assiégés ; mais un trait d’arbalète la blessa grièvement à la cuisse. Elle n’en continua pas moins à donner des ordres, promettant que la place serait prise sans tarder.

Une lâche trahison s’accomplit alors. Le premier ministre, La Trémoille, et les chefs à sa dévotion, voyant Jeanne si près de réussir, ordonnèrent aux soldats de leurs compagnies de cesser le combat.

Mais la Pucelle réitère son affirmation et proteste encore lorsque le duc d’Alençon, avec quelques chevaliers, revient chercher la blessée.

De fait, on sut plus tard qu’une effroyable panique s’était répandue dans Paris et que bien des bourgeois songeaient à se rendre.

Malgré sa blessure, le lendemain, de grand matin, Jeanne était levée, et elle allait recommencer l’attaque, quand le roi donna l’ordre formel de battre en retraite.

L’armée se replia sur les bords de la Loire, et un peu plus tard, Charles VII emmena la jeune fille, avec la cour, au château de Sully, résidence de la Trémoille.

A la fin de mars 1430, ne pouvant supporter l’inaction, Jeanne quittait Sully avec quelques chevaliers, se dirigeant vers le Nord, où Philippe le Bon s’apprêtait à rentrer en campagne.

« Tu seras prise. » — Trahie et vendue.

La Pucelle parcourait les fessés de la ville de Melun, quand ses Saintes lui firent une révélation qui glaça son âme d’épouvante :

— Tu seras prise, lui dirent-elles, avant la Saint-Jean.

Puis, voulant la réconforter, elles ajoutèrent :

— Prends tout en gré. Dieu t’aidera.

Malgré cette terrible révélation, Jeanne n’en continua pas moins à faire héroïquement son devoir, et, avec une compagnie de 200 hommes, se jeta dans Compiègne assiégé.

C’était le 23 mai 1430. Guillaume de Flavy, gouverneur de la ville, créature des ministres de Charles VII, proposa à la jeune guerrière d’opérer une sortie le soir même, lui faisant espérer qu’elle surprendrait l’ennemi. Mais celui-ci l’attendait, tout préparé comme s’il avait été averti.

Jeanne lança ses soldats avec succès sur Margny, poste avancé des Bourguignons, mais les troupes anglaises, intervenant, provoquèrent un fléchissement dans l’intrépide compagnie. Bien que plusieurs chefs français proposassent de battre en retraite, Jeanne l’entraîna à une seconde attaque, qui fut suivie d’un nouveau recul.

Flavy, feignant alors de redouter une surprise, fit fermer le pont- levis et les portes de Compiègne. L’héroïne et les cinq ou six braves restés autour d’elle ne songeaient qu’à combattre, du haut de leurs destriers. Cernés de toutes parts, ils ne pouvaient tenir tête à cette cohue d’ennemis. La jeune fille, pourtant, continuait à se défendre avec l’énergie du désespoir. Enfin, un archer picard, taillé en hercule, la saisit par les bords de sa huque d’étoffe rouge et la désar çonna. Les soldats la maintenaient à terre, lui criant d’une voix triomphante :

— Rendez-vous ! Rendez-vous ! Donnez-nous votre foi !

— J’ai donné et octroyé ma foi à un autre que vous, reprit-elle, et je lui tiendrai mon serment.

À cette heure suprême, l’héroïque vierge n’oubliait pas qu’elle appartenait à Jésus-Christ.

Prise et enchaînée, elle fut traînée de prison en prison par Jean de Luxembourg, qui, définitivement, la vendit aux Anglais pour 10 000 livres d’or.

La prison. — Condamnée sur un faux.

Les Anglais conduisirent Jeanne à Rouen, où ils l’enfermèrent dans un étroit et dur cachot.

Voulant déconsidérer aux yeux du peuple les révélations qu’elle disait avoir, ils lui intentèrent un procès en cour ecclésiastique. Dans ce dessein, ils s’assurèrent, à prix d’argent, un prélat indigne, Pierre Cauchon, évêque de Beauvais, qui réclama Jeanne parce qu’elle avait été faite prisonnière sur le territoire de son diocèse. Durant plusieurs mois, ce juge prévaricateur interrogea la jeune fille et chercha à lui arracher l’aveu d’un crime imaginaire.

L’accusée, durant son procès, répondit avec une remarquable sagesse et un admirable esprit de foi à toutes les questions qui lui furent posées.

Le 24 mai 1431 Cauchon fit dresser son tribunal sur la place de Saint-Ouen, où il essaya d’obtenir une rétractation publique de Jeanne. La pauvre prisonnière s’écria aussitôt, par trois fois :

— J’en appelle au Pape !

Le juge infâme ne tint pas compte de cet appel, et feignit de croire que Jeanne renonçait à sa mission.

Il revint la voir dans sa prison, après quelques jours, et lui demanda si elle avait encore entendu ses voix.

— Oui, répondit-elle.

Alors Cauchon se retira et rédigea une sentence déclarant que Jeanne était retombée dans ses erreurs et la livrant au bras séculier, c’est-à-dire, en fait, l’abandonnant aux Anglais et à leur cruelle vengeance.

Sur le bûcher. — La Patronne de la France.

Le mercredi 30 mai, de grand matin, un religieux Dominicain vint annoncer à la prisonnière le supplice qui l’attendait.

La pauvre enfant s’écria :

— J’en appelle à Dieu !

Ensuite elle demanda le saint Viatique et communia avec une touchante piété, une foi vive, un grand amour et d’abondantes larmes. On la fît monter dans une charrette et on la conduisit sur la place du Vieux-Marché, où l’on avait élevé un bûcher à une grande hauteur. Arrivée au lieu du supplice, tout d’abord elle s’agenouille et prie à haute voix la Sainte Trinité, ia Bienheureuse Vierge Marie, les Saints et Saintes du paradis, en particulier ceux que sa piété a toujours spécialement invoqués. Elle proteste de sa foi de fervente chrétienne et demande humblement à Dieu d’oublier les fautes qu’elle a pu commettre au cours de sa vie.

La jeune vierge songe à prémunir son âme contre toute défaillance. Jésus, son divin Roi, a expiré sur une croix : elle réclame, elle aussi, une croix pour mourir. Un soldat en fit une de deux morceaux de bois. Jeanne la baisa dévotement et la plaça sur son cœur. Mais cela ne lui suffisait pas : elle désira avoir un Crucifix afin de pouvoir contempler l’image du Rédempteur. De l’église Saint-Sauveur on lui rapporta la croix des processions ; elle la saisit avec un ineffable bonheur, adressant à son Dieu immolé une fervente prière.

Deux sergents s’emparèrent alors de la condamnée et la poussèrent vers le bûcher. Elle en gravit les degrés, escortée des Dominicains Martin Ladvenu et Isambard de La Pierre.

On lui enlève des mains le Crucifix. On l’attache brutalement au poteau, et l’on couvre son front d’une mitre d’ignominie portant ces mots : « Hérétique, relapse, apostate, idolâtre. »

— Non, non, je ne suis pas hérétique ni schismatique, proteste énergiquement la Pucelle, je suis bonne chrétienne… Non, non, mes voix ne m’ont pas trompée, elles venaient vraiment du ciel.

Bientôt les étincelles jaillissent, une fumée intense enveloppe la victime, l’air se raréfie, les choses de la terre s’effacent.

— De l’eau bénite ! implore Jeanne.

Puis, ne songeant plus désormais qu’au Christ-Roi, dont elle est venue rappeler à la France l’autorité souveraine, la victime, d’une voix haute et ferme qui stupéfie la multitude, clame un suprême appel à son divin Bien-Aimé :

— Jésus ! Jésus ! Jésus !

Puis, inclinant doucement la tête, elle rend son âme à Dieu.

Quand le bûcher eut achevé son œuvre, le bourreau retrouva intact au milieu des cendres le cœur de Jeanne. Il ralluma vivement le feu ; ce cœur précieux et saint ne put être consumé et fut jeté dans la Seine avec les cendres de la Libératrice.

Jeanne en avait appelé au Souverain Pontife, ce ne fut pas en vain. En 1456, Calixte III cassa la sentence de Cauchon et réhabilita Jeanne. Proclamée vénérable par Léon XIII le 27 janvier 1894, béatifiée par Pie X le 18 avril 1909, elle fut canonisée le 16 mai 1920 par Benoît XV. Enfin, Pie XI la donnée pour patronne à la France le 2 mars 1922. C’est donc sainte Jeanne d’Arc que doivent prier tous ceux qui veulent obtenir que le Christ-Roi règne sur la France.

Mgr Henri Debout.

Sources consultées. — Mgr H. Debout, Grande vie illustrée de sainte Jeanne d’Arc (Paris, 1922) ; Histoire admirable de sainte Jeanne d’Arc (Paris, 1922) ; Lectures spirituelles sur sainte Jeanne d’Arc (Paris, 1922). — L. Petit de Julleville, Jeanne d’Arc (Collection Les Saints, 1909). — (V. S. B. P., nos 743, 1523 et 1524.)

Source de l’article : Un Saint pour chaque jour du mois, Mai, La Bonne Presse, 1932