Evêque de Nole (353–431). Riche patricien romain converti au christianisme par son épouse, il la quitta d’un commun accord et distribua tous ses biens pour se consacrer à Dieu.

Fête le 22 juin.

Version courte

Saint Paulin naquit à Bordeaux en 354, d’une des plus anciennes et des plus célèbres familles sénatoriales de Rome, qui avait d’immenses possessions en Italie, en Aquitaine et en Espagne. Ausone, le premier orateur et le premier poète de son temps, fut son maître ; et, sous sa conduite, Paulin devint lui-même un orateur et un écrivain fort remarquable. Ses talents, ses richesses, ses vertus l’élevèrent aux plus hautes dignités de l’empire ; il fut même honoré du consulat, l’an 378.

Paulin avait vingt-quatre ans quand il épousa Thérésia, opulente patricienne, pieuse chrétienne, dont l’influence rapprocha peu à peu son époux de la vérité et le conduisit au baptême. Ses relations avec le célèbre saint Martin, grand thaumaturge des Gaules, qui le guérit miraculeusement d’une grave maladie des yeux, contribua beaucoup aussi à tourner ses pensées vers la beauté de la perfection chrétienne. Il reçut le Baptême et goûta enfin la paix qu’il cherchait depuis longtemps. La mort de son jeune enfant, nommé Celsus, porta de plus en plus le nouveau chrétien au mépris des biens de ce monde.

Son immense fortune lui était à charge ; il s’en dépouilla en faveur des pauvres, croyant que « le véritable riche est celui qui compte sur Dieu et non celui qui compte sur la terre » et que « celui qui possède Jésus possède plus que le monde entier ». Dès lors Paulin et Thérésia, tout en vivant dans une union parfaite, pratiquèrent la continence. Ces nouvelles jetèrent l’étonnement dans tout l’empire ; à l’étonnement succédèrent les dérisions, les reproches, le mépris. Paulin, en revanche, voyait sa conduite exaltée par tout le monde chrétien et recevait les éloges des Ambroise, des Augustin, des Jérôme et des Grégoire.

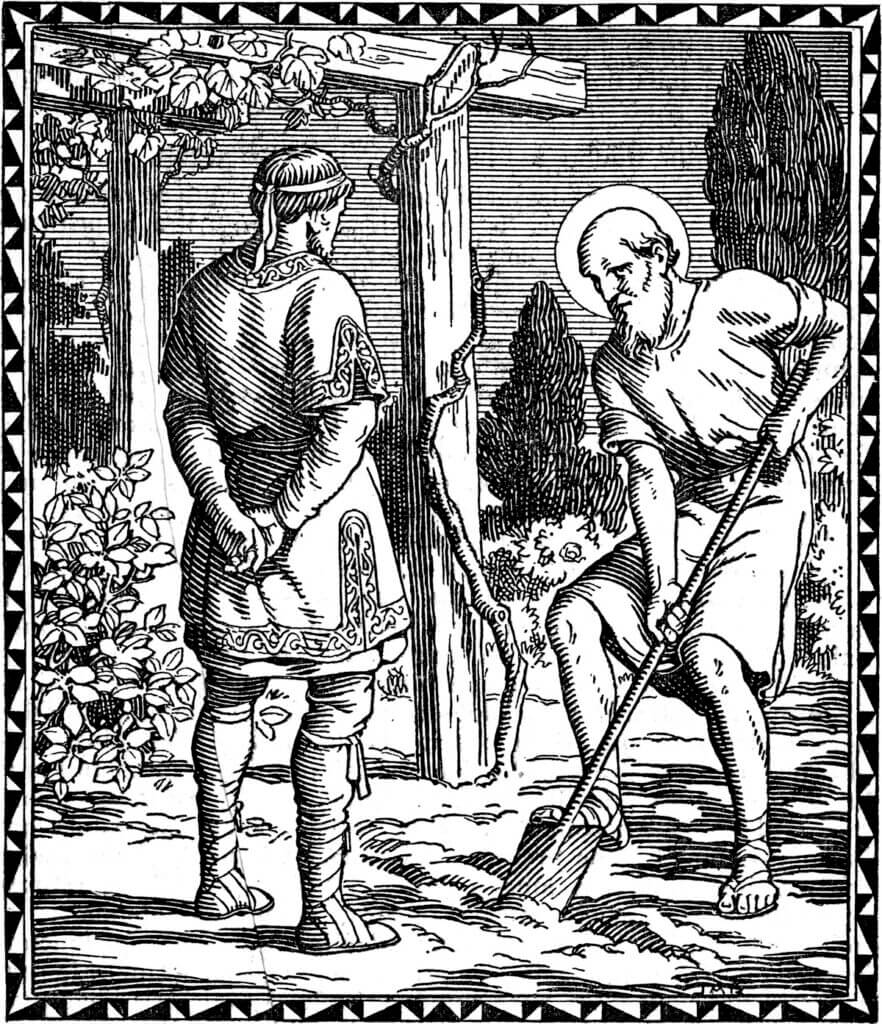

Il fut ordonné prêtre en 393, et alla se fixer à Nole, en Italie, où il fit de sa maison une sorte de monastère. En 409, le peuple de Nole l’acclama comme évêque. Son épiscopat est célèbre par un acte de dévouement devenu immortel. Une pauvre veuve avait vu son fil unique emmené prisonnier par les barbares ; elle va trouver Paulin, le priant de racheter son enfant : « Je n’ai plus d’argent, dit le pontife, mais je m’offre moi-même. » La pauvre femme ne pouvait le croire, mais il l’obligea à se rendre avec lui en Afrique, où il se livra en échange du prisonnier. Au bout de quelques temps, la noblesse du caractère et les vertus de Paulin intriguèrent son maître ; il fut obligé de se découvrir, et le barbare, confus d’avoir pour esclave un évêque, lui donna sa liberté avec celle de tous les prisonniers de sa ville épiscopale. Sa réception à Nole fut un triomphe.

Abbé L. Jaud, Vie des Saints pour tous les jours de l’année, Tours, Mame, 1950

Version longue

Au IVe siècle vivait à Bordeaux une illustre famille, originaire de Rome, celle de Pontius Paulinus, ancien préfet des Gaules ; c’est à elle qu’appartenait le noble Paulin dont nous voudrions esquisser la vie. Vie d’autant plus intéressante que, si elle présente quelques difficultés chronologiques impossibles à résoudre, Paulin lui-même en a fourni dans ses écrits les détails les plus circonstanciés. Les grandes étapes sont d’ailleurs certaines : trente-six ans de jeunesse et de vie mondaine ; quarante-deux de vie chrétienne, sacerdotale et épiscopale, sanctifiés par la pratique des plus hautes vertus, qui assurent à l’illustre converti un empire souverain sur les démons et lui attirent les louanges des plus grands Saints ; Ambroise, Jérôme, Augustin, Grégoire le Grand.

Jeunesse de saint Paulin. – Ses succès dans le monde.

C’est donc à Burdigala ou Bordeaux que, vers 353, naquit Pontius Meropius Anicius Paulinus, plus connu dans l’histoire sous le nom de Paulin. Ses parents, qui étaient chrétiens, le vouèrent à saint Félix de Nole ; malheureusement, suivant un usage alors trop répandu, ils différèrent de le faire baptiser.

Dès qu’il fut en âge d’étudier, Paulin suivit les cours de l’Université de Burdigala, où il eut pour professeur Ausone, le plus célèbre rhéteur de son temps. Le maître se prit d’une affection toute paternelle pour ce jeune élève, dont il constatait les heureuses dispositions, et il lui demeura attaché toute sa vie, se réjouissant de ses succès, alors même que ceux-ci menaçaient d’éclipser sa propre renommée. Aussi ne fut-ce pas sans regrets qu’il le quitta, lorsqu’en 368 il dut aller à Trèves, appelé par Valentinien Ier aux fonctions de précepteur de Gratien, le jeune héritier de l’empire. Paulin, alors âgé de quinze ans, partagea ces regrets et continua ses éludes avec de nouveaux maîtres ; il s’appliqua alors surtout à la philosophie, aux sciences naturelles et au droit.

Au reste, il ne tarda pas à subir l’attirance de Rome. Il éprouvait sans doute déjà pour cette ville les mêmes sentiments qu’Ausone exprima un jour en quatre mots : « Mon cœur, à Burdigala ; à Rome, ma vénération. » Ses études achevées, il prend donc le chemin de la capitale de l’empire, et, presque aussitôt, il voit la carrière des charges publiques s’ouvrir devant lui. Gouverneur de l’Epire et préfet de Rome peut-être, il est certainement consul suppléant en 378, puis il entre au Sénat et, en 380, le voilà nommé gouverneur de la Campanie.

Ainsi, à peine âgé de vingt-sept ans, Paulin est parvenu au faîte des honneurs humains et un brillant avenir lui semble assuré, lorsque tout à coup une effroyable tragédie vient anéantir toutes ces espérances. Le 25 juin 383, l’empereur Gratien tombe sous les coups d’un assassin armé par Maxime, que les légions de Bretagne révoltées ont élevé à l’empire. Dans cette triste conjoncture, Paulin croit devoir se plier aux circonstances. Afin de mettre sa famille à l’abri des représailles de Maxime, il quitte le service de l’empereur légitime et rentre en Aquitaine.

Voies providentielles. – Les étapes d’une conversion. – Le baptême.

C’était à Burdigala que la Providence attendait Paulin. Déjà au début de son gouvernement en Campanie, un premier appel s’était fait entendre. Paulin avait fixé sa résidence surtout à Nole. Or, un jour, assistant aux fêtes de saint Félix, il avait éprouvé une profonde impression :

A la vue des œuvres admirables opérées dans votre sanctuaire, s’écriera-t-il dans son 13e chant en l’honneur de saint Félix, je crus de tout mon cœur au Dieu véritable et j’ouvris mon âme à l’amour du Christ.

Il s’était consacré de nouveau au martyr de Nole, avait fait réparer la route qui, de la ville, conduisait à son tombeau et, à côté de celui-ci, il avait construit un hospice pour les indigents Ce ne fut alors qu’une étincelle, mais qui, après avoir couvé pendant dix ans dans le cœur du jeune patricien, y allumera enfin la flamme qui le consumera sans retour.

Dieu réitérera d’ailleurs ses appels. C’est ainsi qu’obligé par les devoirs de sa charge d’aller à Rome assez souvent, le gouverneur de Campanie, y vit saint Jérôme ou du moins en entendit parler avec enthousiasme. Il y apprit la générosité de Mélanie, sa parente, qui avait tout quitté pour mener en Orient la vie monastique ; il y rencontra la noble Paula et y fut témoin de la vie angélique pratiquée par les matrones de l’Aventin ; il y constata sans peine le triomphe définitif du christianisme, assuré par les édits de Gratien.

Tout cela l’émut, le toucha et l’inclina de plus en plus vers la religion qui l’attirait. La mort de Gratien fut le coup de grâce, mais six ans devaient encore s’écouler avant la conversion définitive.

Les premières années de la retraite de Paulin en Aquitaine furent troublées par de nombreux soucis. Suspect à l’usurpateur, l’ancien gouverneur de la Campanie vit un moment ses biens confisqués et eut à faire plusieurs voyages pour mettre ordre à ses affaires. La douce Providence se servit de toutes ces occasions pour l’acheminer peu à peu vers la foi pratique. Au cours d’un Voyage en Espagne, elle permit qu’il y rencontrât une jeune Espagnole, nommée Thérasie, qui était chrétienne, et qu’il l’épousât. Une autre fois, passant par Vienne, Paulin y vit saint Martin de Tours, et le vénérable évêque le guérit miraculeusement d’un mal d’yeux. A Milan, l’action divine se manifesta encore plus visiblement. Paulin y connut saint Alype, ami de saint Augustin, et probablement le futur évêque d’Hippone lui-même. Surtout, il y fréquenta saint Ambroise, issu comme lui des rangs du patriciat ; il eut avec l’illustre pontife des entretins répétés et assista souvent aux instructions que celui-ci donnait au peuple. Aussi écrira-t-il plus tard : « J’ai toujours été aimé d’Ambroise, et c’est lui qui m’a nourri dans la foi. »

Chose étonnante, ces entretiens avec Ambroise n’eurent pas de résultats immédiats, et Paulin hésita encore pendant deux ans à faire le dernier pas. Trop de liens l’attachaient encore au monde. Séjournant tantôt à Burdigala, tantôt dans une des propriétés d’alentour, il entretenait de fréquentes relations avec Ausone, son ancien maître, qui, après la mort de Gratien, s’était retiré à Saintes, et il s’entourait comme d’une cour d’amis dévoués, parmi lesquels se trouvait au premier rang, après Ausone, Sulpice-Sévère, le futur historien de l’Eglise. D’autre part, ses richesses lui permettaient de se procurer tous les plaisirs légitimes, et son urbanité exquise le faisait aimer de tous. Enfin, il avait conservé un goût prononcé pour les lettres païennes. Heureusement pour lui, il se remit à l’étude de la philosophie ; il comprit enfin les droits de Dieu sur l’homme, ainsi que la nécessité du christianisme intégral et il en arriva à cette conclusion qu’il formulera plus tard en ces termes : « J’ai beaucoup étudié, j’ai parcouru le cycle de tous les systèmes et je n’ai rien trouvé de mieux que de croire au Christ. » L’œuvre de la grâce se continua avec les exhortations bienveillantes et pleines de tact de deux Saints qu’il aimait à compter parmi ses amis : Delphin, l’évêque de Burdigala, et Amand, vénérable prêtre de la ville et futur pasteur du diocèse ; avec les encouragements répétés sans être importuns de Thérasie, et Paulin se décida à recevoir le baptême. Au dernier moment, Satan s’efforça de tout faire échouer. Maxime, vaincu par Théodose, étant mort, le démon suggéra à Paulin la pensée que, s’il le voulait, il pourrait reprendre son rang à la cour. Grâce à Dieu, le nouveau converti, se sentant arrivé au port, ne voulut pas se rejeter en pleine mer, et il triompha généreusement de la tentation. Delphin et Amand le préparèrent donc au baptême et la cérémonie se fit à Burdigala en 389.

Saint Paulin se retire en Espagne. – Il est ordonné prêtre.

Dès lors, les ascensions de Paulin dans les voies de la perfection seront constantes ; il fit, dit-il lui-même, comme « le voyageur qui, avançant toujours et ne reculant jamais, atteint un jour insensiblement la frontière et la franchit ». Délaissant la muse païenne, qui ne pouvait plus charmer son esprit désabusé, il se tourna vers la poésie chrétienne. Il mit en vers plusieurs psaumes, une vie de saint Jean-Baptiste et trois admirables prières, où il déplore son indifférence passée. Il quitta le barreau, se retira à la campagne, réduisit son train de vie et n’usa plus de ses richesses que pour faire le bien autour de lui. Une manière de vivre si peu ordinaire ne pouvait manquer d’attirer à Paulin les critiques les plus acerbes. Ses amis manifestèrent hautement leur réprobation ; ses compatriotes se moquèrent de lui, on en vint à lui tourner le dos. Ausone lui-même alla jusqu’à lui reprocher de se courber sous le joug de Thérasie.

Ne trouvant donc plus en Aquitaine la paix et le repos auxquels il aspirait, Paulin prit le parti d’aller les chercher en Espagne, où il était moins connu, et il se retira à Barcino, aujourd’hui Barcelone. Il y arriva dans le courant de l’année 390 et y vécut tranquille pendant trois ou quatre ans. Deux épreuves vinrent cependant l’y atteindre. En 392, Valentinien II fut assassiné par Arbogaste et, d’après Mgr Lagrange, le frère de Paulin fut une des victimes de cette révolution. Très affecté de cette mort, Paulin le fut encore davantage de ce que ce frère avait vécu sans penser assez au salut de son âme. Aussi, dans une lettre qu’il écrivit à cette occasion à Delphin et à Amand, leur confia-t-il ses craintes, en les conjurant de prier beaucoup afin que Dieu fasse miséricorde au défunt. Quelque temps après, un nouveau deuil vint le frapper. Il avait toujours désiré les joies de la paternité, et le Seigneur les lui avait enfin accordées ; mais ce fils tant attendu ne vécut que huit jours.

Désormais, détaché de tout, le noble patricien n’aspirera plus qu’à la perfection évangélique. D’un commun accord avec Thérasie, il ne voulut plus vivre avec elle que comme avec une sœur, il se coupa les cheveux et revêtit la robe des moines, puis il songea à se retirer à Nole, près du tombeau de saint Félix. Il en écrivit à saint Jérôme. Le solitaire de Bethléem lui répondit et lui conseilla de se dépouiller de ses biens et de s’adonner à l’étude des Livres Saints. Paulin se mit aussitôt à l’œuvre et commença la liquidation de ses domaines en Espagne. Lorsque le peuple de Barcino eut vent de ces projets, il tenta d’en fréter l’exécution. Le jour de Noël 393, Paulin et Thérasie assistaient aux offices de la cathédrale. Tout à coup, les fidèles se lever et supplient l’évêque de conférer à Paulin l’ordination sacerdotale, espérant ainsi le fixer au milieu d’eux. Paulin résista tout d’abord, se jugeant indigne d’un tel honneur. Il céda cependant et se laissa ordonner, mais à la condition qu’il ne serait pas attaché a clergé de Barcino. En faisant part à Delphin et à Amand de son élévation au sacerdoce, il sollicitait l’appui de leurs prières, car, lisait-il, « je serai votre joie si aux fruits que je porterai on doit me reconnaître pour un rameau de votre arbre ».

Paulin ne put quitter l’Espagne qu’après les fêtes de Pâques de l’an 394. Au lieu de cingler directement vers l’Italie à travers la Méditerranée, il préféra remonter vers la Gaule, où il vit en passant à Narbonne Sulpice-Sévère, qui voulait le suivre, puis il alla à Florence, où se trouvât alors saint Ambroise. Le vieil évêque le reçut à bras ouverts et l’agrégea à son clergé, tout en lui laissant la liberté de résider où bon lui semblerait. De Florence, Paulin s’achemina vers Rome. Accueilli avec mépris par les sénateurs païens, ses anciens collègues, froidement par le Pape Sirice, qui trouvait irrégulières son ordination précipitée et sa situation à l’égard de Thérasie, il fut reçu avec enthousiasme par les amis de saint Jérôme et de sainte Paule. Il est facile de comprendre qu’en de telles conjonctures, il ne tint pas à prolonger son séjour dans la capitale. Il se hâta donc de descendre en Campanie et de se diriger vers Nole ; il y arriva aux environs de l’automne.

Saint Paulin à Nole, – Vie monastique.

Ce fut une joie pour les habitants de la ville, qui se rappelaient encore la mansuétude avec laquelle il avait administré la province quinze ans auparavant ; l’évêque de Nole, Paul, l’autorisa à se fixer près du tombeau de saint Félix. A proximité de ce tombeau, Paulin avait construit, nous l’avons dit, un hospice pour les indigents. Il l’éleva d’un étage, s’en réserva une aile pour lui et ses compagnons, céda l’autre aile à Thérasie et à quelques femmes pieuses qui l’avaient suivie. Il put alors laisser échapper de son cœur ce cri d’amour à l’adresse de saint Félix : « Maison, patrie, famille, vous me tiendrez lieu de tout. » Il donna à sa nouvelle demeure le nom de monastère, et de fait on y menait à peu près la même vie que les moines de saint Martin à Marmoutiers. On se levait avant le jour pour chanter Matines et Laides ; le soir, on se réunissait pour les Vêpres. Le jeûne était presque continuel et la réfection ne se prenait que vers le soir ; l’abstinence était perpétuelle et l’usage du vin fort restreint. On se servait de vaisselle d’argile ou de bois, on portait la tête rasée, et Paulin se contentait le plus souvent d’une tunique en poils de chèvre ou de chameau. La solitude était jalousement gardée et l’homme de Dieu ne s’en départait que si la charité le demandait. C’est ainsi qu’à plusieurs reprises il accueillit dans sa retraite divers messagers que lui envoyaient ses amis de Gaule ou d’ailleurs, et qu’en deux circonstances il donna l’hospitalité à sainte Mélanie et aux personnes qui l’accompagnaient : une première fois lorsque la noble dame revint de Palestine après une longue absence, puis lorsqu’elle se réfugia en Sicile, à l’époque où Alaric menaçait Rome. Cet amour de la solitude n’empêchait pas cependant Paulin de prêcher quelquefois la parole de Dieu aux fidèles et nous avons de lui un sermon, le seul d’ailleurs qui nous reste, sur l’aumône. Enfin, il avait pris l’habitude d’aller à Rome chaque année célébrer la fête des apôtres Pierre et Paul et vénérer leurs tombeaux.

En dehors de ces circonstances, Paulin se livrait à l’étude et aux travaux de l’esprit. C’est pendant cette période de sa vie qu’il composa pour la fête de saint Félix quatorze hymnes, pleines de détails intéressants, à raison d’une chaque année, et qu’à la demande d’un prêtre de Rome, il écrivit le panégyrique de l’empereur Théodose. Sa correspondance était très active ; il entretenait un commerce épistolaire avec Alype et Augustin, avec Jérôme, avec Sulpice-Sévère, qui menait lui aussi une vie presque monastique, avec Delphin et Amand. Entre temps, il console Pammaque, gendre de sainte Paule, de la mort de sa femme Pauline, et Pneumatius, affligé par la perte d’un fils nommé Celse ; il célèbre en vers les noces de Julien avec Ya et même y assiste avec Thérasie.

Pour se distraire de ses travaux intellectuels, le vénérable moine ne craignait pas de donner ses soins à un petit jardin et s’occupait de la construction d’une nouvelle basilique en l’honneur de saint Félix. Celle qui jusque-là avait renfermé le tombeau du Saint était sombre et entourée de vieilles masures. Paulin la restaura et y ajouta une église magnifique, accompagnée de portiques. L’édifice avait trois nefs et trois absides ; à la voûte étaient suspendus des lustres d’argent et de cristal ; les murs en étaient décorés de peintures artistiques.

Evêque de Nole. – Trait de charité héroïque.

Paulin vivait ainsi à Nole depuis quinze ans et il venait de perdre Thérasie, pour laquelle il avait eu jusqu’à la fin une affection toute fraternelle, lorsque mourut Paul, l’évêque de Nole. D’une voix unanime, le clergé et le peuple élurent Paulin pour lui succéder. L’heure était critique ; Alaric envahissait l’Italie. Malgré son goût pour la retraite, le solitaire ne crut pas devoir se dérober en face du danger et il accepta l’épiscopat. Quelques mois plus tard, en 410, Alaric s’emparait de Rome, descendait jusqu’à Nole, se rendait maître de cette ville et emmenait un grand nombre de prisonniers dont plusieurs furent vendus en Afrique. Parmi eux se trouvait le fils unique d’une pauvre veuve. Sa mère désolée vint conjurer l’évêque de le racheter. Paulin n’avait plus d’argent ; il se sacrifia lui-même : il partit pour l’Afrique, se présenta au maître du jeune captif dont il obtint de prendre la place. Emerveillé de la vertu de son nouvel esclave, le barbare lui demanda bientôt qui il était. Apprenant que Paulin est évêque, ce maître farouche est ému ; il rend la liberté au noble prisonnier et lui accorde d’emmener avec lui tous les captifs de son diocèse. Quand Paulin arriva à Nole, les habitants de la ville lui firent une réception triomphale.

Le premier souci du vénérable évêque fut de s’appliquer à réparer les ruines accumulées par les barbares. Sa renommée grandissait sans cesse. Lorsque Honorat fonda le monastère de Lérins et qu’Eucher, le futur évêque de Lyon, voulut se retirer dans une île voisine de Lérins, tous deux envoyèrent à Nole des messagers pour étudier le genre de vie qu’on y pratiquait. Saint Augustin écrivit à Paulin au sujet de l’hérésie pélagienne. L’évêque de Nole combattit cette erreur captieuse qui, niant le péché originel, aboutissait à nier la nécessité de la grâce, et il dut excommunier plusieurs de ses prêtres qui la favorisaient. Enfin, c’est à Paulin qu’on attribue l’invention des cloches. Non pas que l’usage des sonnettes ait été inconnu avant lui, mais c’est lui qui, le premier, aurait eu l’idée de faire fondre de ces instruments plus volumineux, les cloches, qui, suspendus dans les airs au-dessus ou à côté des églises, devaient appeler les fidèles aux offices divins. Dans ce dessein, il aurait édifié le premier clocher ou tour campanaire. Une splendide manifestation de cette tradition a lieu encore à Nole le 22 juin de chaque année, pour la fête des « lis » .

Ce jour-là, dans les rues de la ville, se déroule une procession, où figurent divers tableaux vivants représentant les principaux épisodes de la vie de saint Paulin ; or, dans l’un de ces tableaux, trente jeunes gens portent une énorme pyramide de fleurs, de lis spécialement, et, cachés au sein de cette pyramide, des enfants agitent des clochettes.

Mort de saint Paulin. – Son culte.

Cependant, malgré une santé débile, Paulin était arrivé à sa soixante-dix-septième année. Au mois de juin 431, il fut atteint d’une pleurésie aiguë et dut s’aliter. Il fît alors dresser un autel dans sa chambre, afin de pouvoir y célébrer encore le Saint Sacrifice avec les évêques Symmaque et Acyndine accourus à son chevet. Pendant les deux jours qui suivirent, il tint à réciter Laudes et Vêpres avec ceux qui l’entouraient ; il rétablit dans sa communion les quelques prêtres pélagiens qu’il avait dû en retrancher et qui se repentaient ; il solda une petite dette oubliée avec un argent qui lui fut apporté, on peut dire, miraculeusement ; saint Janvier et saint Martin lui apparurent pour le réconforter et, vers le soir du troisième jour, il expira paisiblement. Au moment où il rendait le dernier soupir, une violente secousse ébranla la pièce où il se trouvait ; c’étaient, dit le prêtre Uranius, qui nous a transmis le récit de cette mort admirable, « les anges qui venaient emporter aux cieux l’âme de Paulin ».

Le peuple de Nole et des environs pleura le saint évêque comme un père, lui fît de magnifiques funérailles et l’ensevelit auprès de saint Félix, qu’il avait tant aimé. Plus tard, on ne sait à quelle occasion, les reliques de saint Paulin furent transportées à Bénévent, mais en l’an 1000 l’empereur Othon III, passant en cette ville, les emporta à Rome et les plaça dans l’église Saint-Barthélemy-en‑l’Ile, qu’il venait de construire. Elles y restèrent, sous l’autel de la chapelle à gauche du sanctuaire, jusqu’au début de ce siècle.

Par des lettres apostoliques du 18 septembre 1908, saint Pie X se rendant au désir exprimé à son prédécesseur par de nombreuses suppliques, accorda à l’Eglise de Nole de rentrer en possession des restes de saint Paulin. Le Pape lui-même restitua solennellement les reliques, le 14 mai 1909, au cours d’une cérémonie qui eut lieu au Vatican, dans la salle du Consistoire. On les vénère aujourd’hui sous l’autel du transept gauche de la cathédrale, reconstruite de fond en comble, à l’exclusion du clocher du xiiie siècle, qui a pu être conservé. Le document pontifical cité a élevé l’office de saint Paulin au rite double pour l’Eglise universelle.

Th. Vettard.

Sources consultées. – Œuvres de saint Paulin, dans Migne, Patr. lat., t. LXI. – Lagrange, Histoire de saint Paulin de Nole (Paris, 1882). – André Baudrillart, Saint Paulin, évêque de Nole (Collection Les Saints, Paris, 1905). – (V. S. B. P., n° 280.)