À partir de cet instant, Marie n’est plus seule. Elle est mère de l’Église, d’un peuple immense, de toute langue, nation et race (Ap 7, 9) qui, tout au long des siècles, se pressera avec elle autour de la croix du Christ.

Il était environ la sixième heure, quand des ténèbres couvrirent toute la terre jusqu’à la neuvième heure. Le soleil s’obscurcit, le voile du temple se déchira depuis le haut jusqu’en bas. Et Jésus s’écria d’une voix forte : Père, je remets mon esprit entre vos mains. Disant cela, il expira. Le centurion, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit : Certainement, cet homme était juste. Et toute la multitude qui s’était rassemblée à ce spectacle, considérant ce qui était arrivé, s’en retournait, se frappant la poitrine.

(Lc 23, 44–48).

Tous s’en retournèrent, effrayés par les ténèbres qui mystérieusement avaient envahi la terre, honteux de la haine populaire en laquelle ils s’étaient laissés entraîner. Comme le centurion, plus que lui peut-être, ils savaient avoir crucifié le Juste. Ils l’avaient écouté, ils avaient vu ses miracles, ils avaient bénéficié de sa bonté. Oui, ils s’en retournaient chez eux, se frappant la poitrine. Seuls restaient là les soldats de faction et, précise saint Luc, tous les amis de Jésus, qui se tenaient à quelque distance – celle au-delà de laquelle il était interdit d’approcher le crucifié – et contemplaient tout cela (Lc 23, 49). Parmi eux, et en tout premier lieu bien sûr, la mère du défunt. Notre Dame est là, presque seule, tandis que Joseph d’Arimathie accomplit les démarches administratives pour récupérer le corps de Jésus.

Certes, saint Jean est resté là, silencieux, à ses côtés. Il l’entoure de son amour ô combien respectueux, et désormais filial : le Christ vient de la lui confier pour mère. À sa vue, Marie esquisse un bienveillant sourire, exprimant son adhésion à l’ultime volonté toute divine de son Fils. Mais pour l’heure, cette présence ne saurait combler son immense solitude. Comment Jean pourrait-il, dans le cœur de Marie, remplacer Jésus ? Un simple homme, le vrai Dieu ? Un serviteur, le Seigneur ? Un disciple, l’éternelle Vérité incarnée ? Oui, Marie se tient là, comme seule en ce monde, parce que son Fils n’est plus de ce monde.

Que ressent-elle, en cette heure où, pour elle aussi, tout semble consommé (Jn 19, 30), où son divin Fils s’en est allé ? Tandis qu’il y a un instant son Fils souffrait encore sur la croix, tout son être de chair se crispait à chaque gémissement, à chaque insulte, à chaque coup. Maintenant que tout est fini, Marie ne ressent plus qu’un immense vide, le terrible vide laissé par le départ de son Fils, de son Fils unique. Souffrance terrible pour toute mère certes, car la perte de son enfant est sans doute la plus terrible des souffrances humaines. Pourtant, elle ne dit rien encore des souffrances de Marie. L’horrible douleur que ressent en cette heure son cœur immaculé ne résulte pas tant de la mort humaine de son Fils selon la chair, que de l’absence de Dieu. Douleur de l’absence de Dieu, du vide de Dieu : pour la première fois depuis mille ans, et pour la seule fois jusqu’à la fin des temps, Dieu est absent du monde. Le Temple, jusque-là lieu unique de la présence de Dieu sur terre, n’a plus sa raison d’être : son voile, depuis le haut jusqu’en bas, s’est déchiré. Cet autre temple, vivant celui-là, de l’humanité du Christ (Jn 2, 19), s’en est allé, et n’est pas encore ressuscité. Les apôtres, apeurés, ne pensent pas encore à célébrer la sainte Eucharistie. Oui, pour la première fois depuis mille ans, Dieu est absent du monde. Notre Dame connaît la cause de cette absence de Dieu, qui n’est autre que nos péchés. Elle éprouve, à un degré infiniment supérieur, ce que tout pécheur devrait ressentir : l’absence de Dieu, ce vide abyssal que provoque l’absence de Dieu. En ce moment terrible, son cœur immaculé, tout d’amour, éprouve cette douleur bien plus que tous les pécheurs ; à la place des pécheurs, au nom des pécheurs. Elle est corrédemptrice, elle veut souffrir en notre nom, pour notre salut ; en union à son divin Fils, comme lui-même a voulu donner sa vie pour les pécheurs.

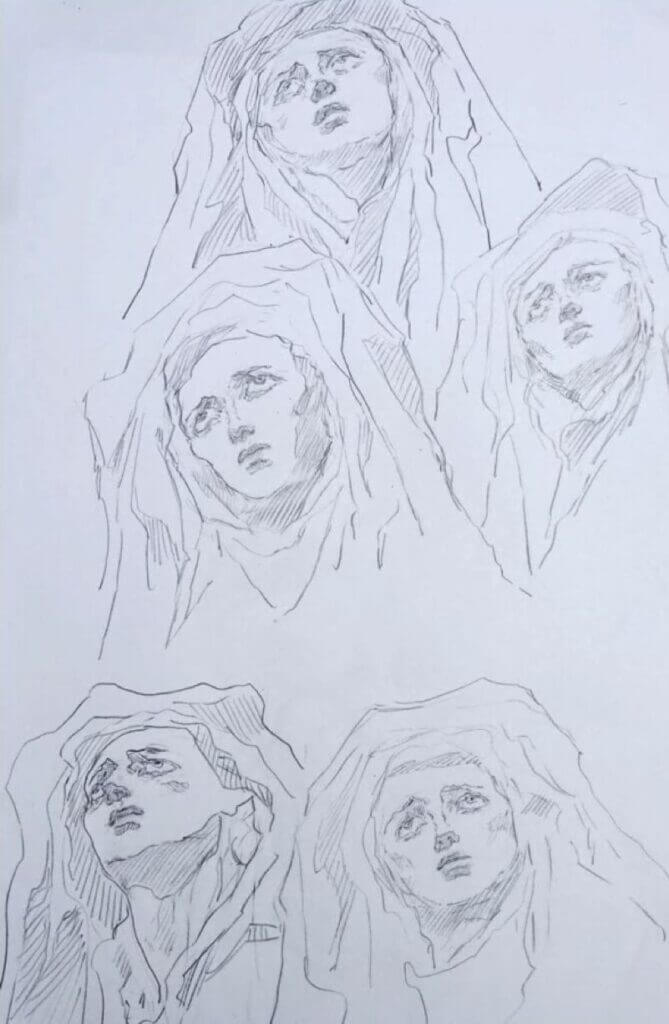

Oui, elle le veut, comme le Christ lui-même l’a voulu. Comme toute mère, plus que toute mère, mille fois elle aurait donné sa vie en lieu et place de celle de son Fils. Mais elle savait la volonté de Jésus, sa volonté libre, sa volonté toute-puissante : Ma vie, j’ai le pouvoir de la donner (Jn 10, 18). Et tout au cours du terrible chemin de croix, elle avait jusqu’au bout respecté cette volonté, toute divine, toute d’amour pour le salut des pécheurs. Elle n’avait pas cherché à y protéger son Fils : c’est à Véronique qu’il revint d’essuyer son visage maculé. De même, quand Jésus s’était arrêté pour parler, elle savait d’avance qu’il ne lui dirait rien, à elle. C’est aux filles de Jérusalem qu’il s’était adressé. Il ne voulait pas qu’elles pleurent sur lui, mais sur elles-mêmes et sur leurs enfants. Mais pour Marie qui au milieu d’elles pleurait, il ne fallait pas qu’elle pleure sur son Enfant, mais sur d’autres enfants, sur ceux qui font mourir son Fils. Elle l’avait accepté ; depuis longtemps elle veut tout, tout ce que Dieu veut. Et elle était restée là, debout près de la croix, sans défaillir, soutenue non par les saintes femmes – un pape, Benoît XIV, a blâmé les artistes qui la représentaient ainsi – mais par la force de son adhésion à la volonté divine, elle-même toute-puissante. En union avec son Fils, elle pleure sur les péchés des hommes. Elle souffre non pour elle-même, mais pour le salut du monde, pour le salut des pécheurs. Et voici qu’à cette heure, oui, elle souffre de la souffrance même du pécheur, de l’absence de Dieu. Comme Jésus en Croix, elle peut à son tour reprendre la parole du psalmiste, mais pour l’adresser cette fois-ci à son divin Fils : Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m’avez-vous abandonné ? (Ps 21, 1).

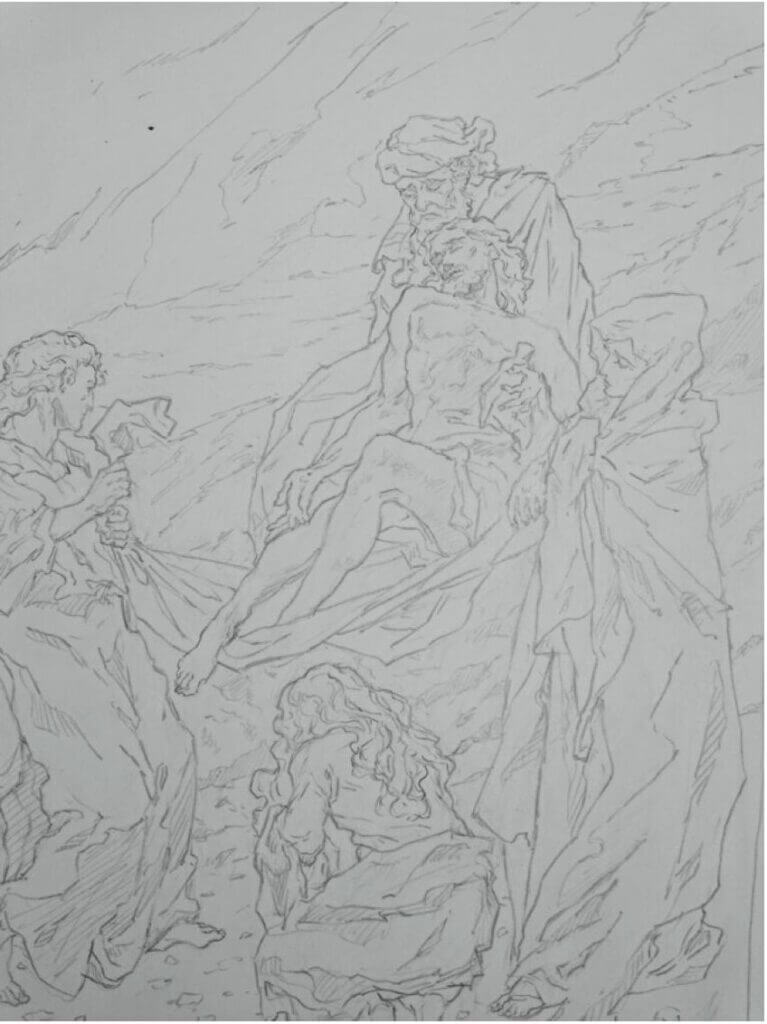

En sa souffrance, elle regarde Jésus, encore attaché en croix. Lui, au moins, ne peut plus souffrir. Son corps inanimé est là, toujours sur le gibet, et déjà une paix indicible s’en dégage. En cette vision elle reprend force, elle sait la victoire de son Fils. Elle l’a entendu dire au bon larron : Aujourd’hui-même, tu seras avec moi au paradis (Lc 23, 43). Mais voici que tout-à-coup une agitation trouble ce face-à-face entre la mère comme morte quoique vivante, et son Fils vivant quoique mort. Pilate a donné son accord pour livrer les corps. Les soldats, après avoir rompu les jambes des deux autres crucifiés, s’approchent de Jésus.

Voyant que déjà II était mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui transperça le côté de sa lance, et aussitôt il en jaillit du sang et de l’eau.

(Jn 19, 34)

Plus que le cœur inanimé de Jésus qui ne peut plus souffrir, ce nouveau coup atteint de plein fouet le cœur maternel de Marie. L’outrage fait sur le corps du Fils atteint la Mère, et la Mère consentante continue à souffrir pour un Fils qui lui ne peut plus souffrir. Sans doute expie-t-elle ici tant de communions sacrilèges, qui sont autant de profanations du corps eucharistique de son Fils.

Arrive alors cette scène qui humainement compte parmi les plus douloureuses, celle de la remise du corps. Descendu de croix, le corps de Jésus est remis à sa mère. Marie avait donné au monde son enfant, le plus beau des enfants des hommes (Ps 44, 3), ainsi que le désigne l’Écriture. Nous le lui avons rendu inanimé, ensanglanté, n’ayant plus figure humaine : De la plante des pieds jusqu’au sommet de la tête, il n’y a plus rien de sain en lui, tout n’est que blessures et meurtrissures, plaies vives qui n’ont pas été pansées (Is 1, 6). Quelle inénarrable souffrance que celle de Marie ! En Jésus couvert de plaies, Marie reconnaît tant de ses enfants défigurés par le péché et, pleurant sur son Fils Jésus, elle pleure sur eux ! A qui te comparer, à qui t’assimiler, fille de Jérusalem ? A qui t’égaler pour te consoler, fille de Sion ? Ta douleur est immense comme la mer (Lm 2, 13).

Comme toute mère en ces circonstances, Marie examine une à une toutes les plaies de Jésus. Elle y lit toutes et chacune de ses souffrances, elle y lit surtout tout son amour. De la plaie à jamais ouverte du cœur – jamais ne cicatrise une plaie faite sur un corps sans vie – elle a vu jaillir le sang et l’eau, symbole de l’Église et de ses sacrements. Tenant en ses bras ce corps sacré de Notre Seigneur Jésus-Christ, elle se voit établie gardienne de l’Église, elle se sait dépositaire de l’immense trésor des mérites de la Rédemption, médiatrice donc de toute grâce. En sa souffrance, Marie engendre. Et voici, comme le disait Isaïe (Is 54, 1) rappelé ensuite par saint Paul (Ga 4, 27), que l’esseulée a une descendance plus nombreuse que celle qui est féconde. À partir de cet instant, Marie n’est plus seule, elle est mère de l’Église, d’un peuple immense, de toute langue, nation et race (Ap 7, 9) qui, tout au long des siècles, se pressera avec elle autour de la croix du Christ, du premier-né d’entre les morts.

Un jour qu’il était en chemin, Jésus arriva aux portes de la ville de Naïm. Et voici qu’on emportait un mort, Fils unique de sa mère, et celle-ci était veuve. Le Seigneur, l’ayant vu, fut touché de compassion pour elle (Lc 7, 11–13) Alors qu’aux portes de la ville de Jérusalem, on mène au sépulcre un autre mort, lui aussi Fils unique de sa mère, laquelle était veuve, laissons-nous toucher de compassion pour elle, laissons-nous pénétrer par la souffrance qui l’habitait ; nous en recevrons ainsi tous les bienfaits.

Source : Lou Pescadou n° 229