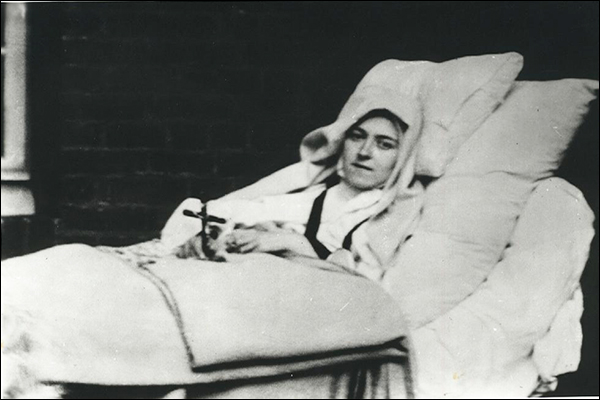

Sainte Thérèse nous ramène à l’essentiel de la vie chrétienne, chose trop souvent oubliée : la simplicité d’une âme en face de Dieu.

Dans un monde qui ne vit plus que d’incohérences, d’apparences, ou d’indifférence, la lecture des écrits de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus est plus qu’un simple exercice spirituel ; c’est un acte de salubrité, un peu comme la prise d’un puissant antidote. Car la sainte nous ramène à l’essentiel de la vie chrétienne, chose trop souvent oubliée : la simplicité d’une âme en face de Dieu. Mais cette simplicité n’est pas ce que l’on pourrait croire. Sainte Thérèse ne propose pas un chemin facile, mais un chemin simple, ce qui est une nuance fondamentale. Sa « petite voie » est l’expression d’un paradoxe puissant : celui de la simplicité du cœur qui reconnaît tout tenir de Dieu seul.

La simplicité… qui demande tout : paradoxe de la voie d’enfance

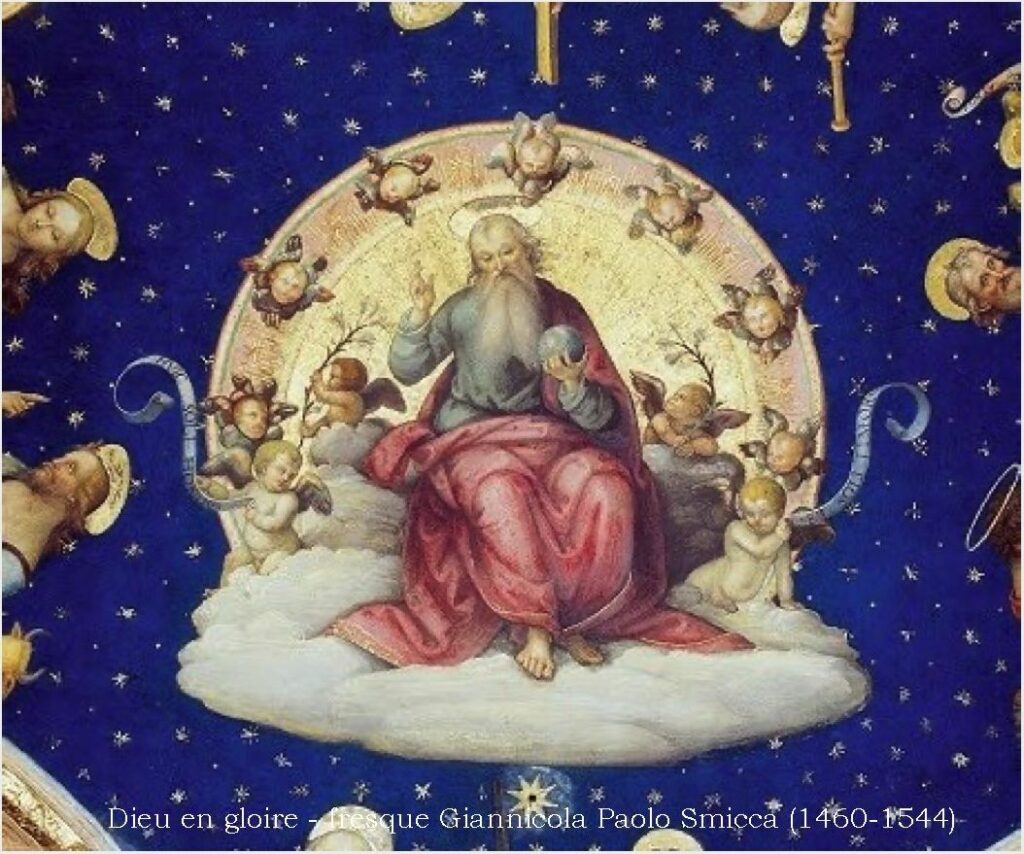

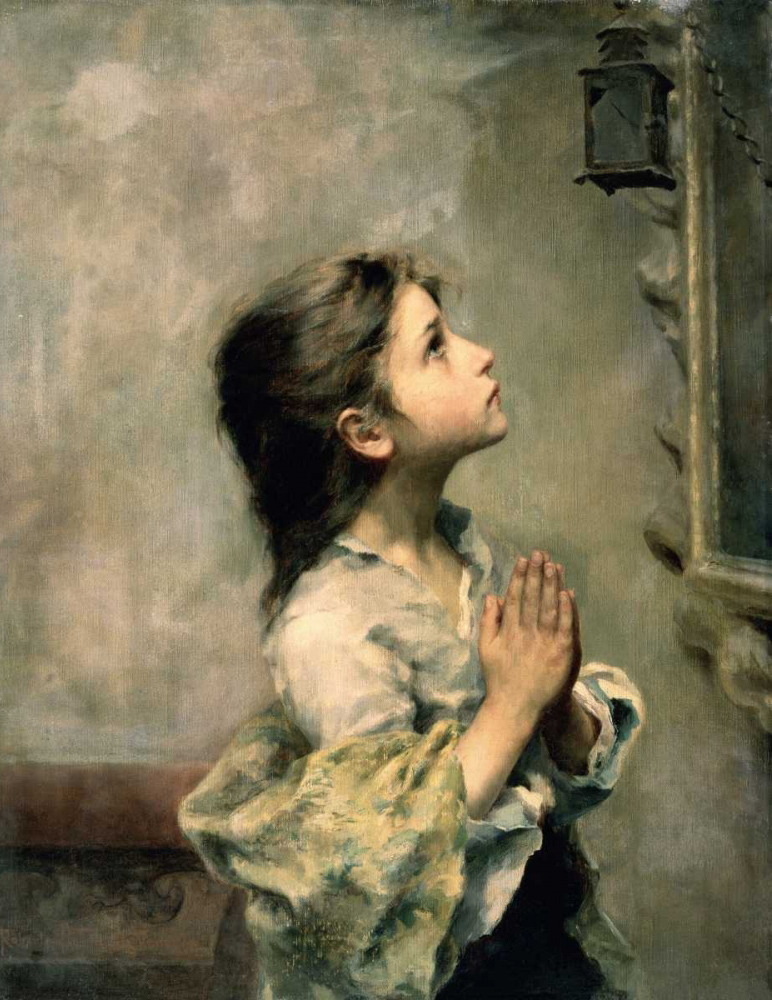

La voie d’enfance, telle que sainte Thérèse la présente, est en soi un paradoxe. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit : « Si vous ne changez pas et ne devenez pas comme les petits enfants, vous n’entrerez point dans le Royaume des Cieux » (Matthieu 18, 3). Sainte Thérèse a pris cette parole au pied de la lettre. Mais devenir un enfant spirituel ne signifie pas être naïf ou irresponsable. Cela demande de se dépouiller de tout ce qui est superflu : l’orgueil, le désir de paraître, la volonté de se justifier par soi- même. C’est un retour à la source, à la dépendance totale à Dieu. Or, ce dépouillement exige une simplicité radicale qui ne se traduit que par l’héroïsme dans la pratique des vertus chrétiennes. Sainte Thérèse écrit : « Je suis toujours petite, incapable de grandes actions, mais je voudrais trouver un ascenseur pour m’élever jusqu’à Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection. » Cette image de l’ascenseur est là encore paradoxale : il s’agit de renoncer à la force de l’escalier que l’on monte tout seul, pour s’abandonner à l’impuissance de l’ascenseur où on est élevé au Ciel par un autre, le Christ. C’est un acte héroïque de foi, d’humilité, de dépendance. Là où beaucoup redoutent de reconnaître leurs fragilités, leurs faiblesses et leurs chutes, sainte Thérèse fait de cette impuissance sa force. Car une véritable force naît de cet aveu de nos faiblesses. Plus elle se sait petite, plus elle se laisse attirer par le bras puissant de Dieu.

La force dans la petitesse : paradoxe de l’humilité et de la confiance

L’humilité de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus prouve la simplicité de son âme. Elle est la reconnaissance de sa propre petitesse, non pas pour se rabaisser, de manière vaniteuse, mais pour laisser toute la place à Dieu et se mettre à sa vraie place en face de la Sainte Trinité. Son humilité est faite de ce regard simple de Dieu sur elle, et ensuite d’elle sur Dieu, dans la foi et la charité.

L’humilité thérésienne n’est pas alors ni crainte servile, ni dévalorisation de soi. Elle comprend qu’elle ne peut rien par elle-même et que tout lui est donné par amour. Ainsi, son humilité n’écrase pas, mais ouvre à la confiance. Jésus le déclare dans l’Évangile : « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur » (Mt 11,29). Thérèse ne fait qu’entrer dans cette école. Elle écrit : « Je resterai toujours petite, sans avoir d’autre occupation que de cueillir les fleurs de l’amour et du sacrifice. » Ce langage simple traduit une profondeur spirituelle : elle se sait connue et aimée de Dieu, et cette vérité suffit pour vivre en paix.

Cette humilité engendre la confiance en Dieu qui est Père. « C’est la confiance, et rien que la confiance, qui doit nous conduire à l’Amour » nous dit sainte Thérèse. À première vue, cela semble naïf ou trop facile. Pourtant, qui a l’audace spirituelle assez folle pour se jeter, tel un enfant, dans les bras de Dieu, sans filet de sécurité, sans rien garder pour soi ? Comme le dit Jésus-Christ : « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain… Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et sa justice » (Mt 6,34). Cette confiance est fondée sur un acte de foi très fort qui nous fait croire que Dieu est Père, notre Père et qu’il s’occupe de nous en toutes choses.

L’infini dans le minuscule : paradoxe de la charité

La charité de sainte Thérèse est peut-être ce qui nous apparaît de plus paradoxal. Elle n’a pas accompli de grands miracles ou de grandes actions missionnaires. Elle n’a pas donné sa vie dans le martyre. Mais, avec une simplicité que seule la charité rend possible, elle a vécu dans un cloître, au service de Dieu et des autres sœurs, dans une vie d’apparence très ordinaire. Et pourtant, elle a été proclamée sainte patronne des missions. C’est le paradoxe de la charité qui, par sa simplicité et sa petitesse, peut sauver les âmes du monde entier. Elle a compris qu’une grande charité peut s’exprimer dans les détails du quotidien : un sourire, une parole aimable, un service rendu sans bruit. Elle a offert ses moindres souffrances et ses moindres joies pour la conversion des pécheurs, souci constant de son âme. « Je ne veux rien pour moi, je ne désire rien que de vous aimer et d’être aimée de vous », disait-elle. Ce désir simple est, en réalité, un désir infini, qui l’a poussée à se donner entièrement, montrant ainsi que la plus grande charité est l’abandon total. « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » (Jn 15,13).

Cette charité sainte Thérèse l’a manifestée surtout pour les prêtres, qu’elle appelle ses frères. Par sa plume et par sa prière, elle les accompagnait dans leur ministère pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Il est bon de la prier pour les prêtres. Il est bon de remercier les âmes qui la prient pour les prêtres.

« Ma grâce te suffit, car ma puissance se fait mieux sentir dans la faiblesse. » (2 Cor. 12, 9). Ainsi parle Notre Seigneur lui-même à son apôtre bien aimé, Paul. Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus illustre magnifiquement cette vérité fondamentale. Qu’est-ce que sa spiritualité, sa « petite voie » comme l’on dit, si ce n’est de retrouver la simplicité d’un enfant envers son Père du Ciel, d’accepter que cette simplicité ne soit pas un chemin facile, mais un chemin exigeant, fondé sur la confiance radicale en Dieu. Sa petite voie n’est pas un refuge pour les faibles, mais une source de force pour tous ceux qui, au cœur d’un monde qui se veut adulte, veulent retrouver la véritable simplicité de l’Évangile.

Source : Le Seignadou, octobre 2025.