La Déclaration sur la Liberté religieuse de Vatican II est-elle en continuité avec le Magistère antérieur ? L’avis d’un théologien favorable, à l’époque du Concile.

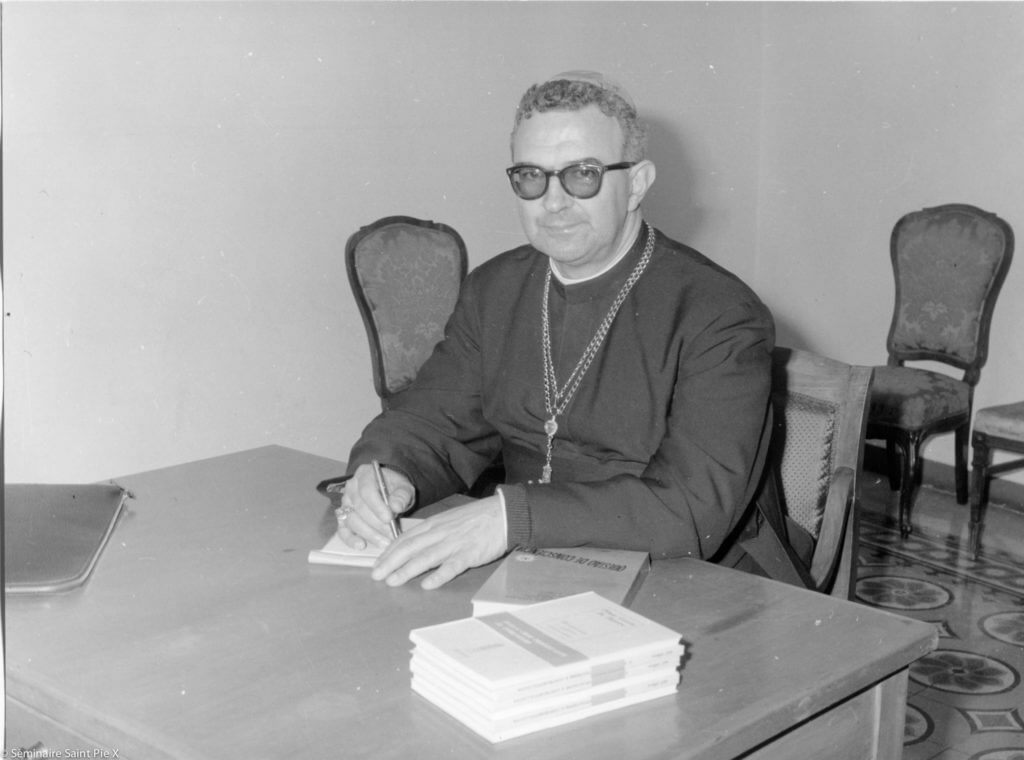

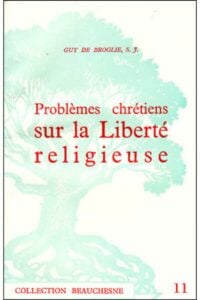

Le père Guy de Broglie (1889–1983) est un prêtre de la Compagnie de Jésus, disciple revendiqué de saint Thomas d’Aquin, professeur de théologie à l’Institut Catholique de Paris et à l’Université Grégorienne de Rome. Il a publié en 1964 et 1965, au moment où se discutait la Déclaration de Vatican II sur la Liberté religieuse (promulguée le 7 décembre 1965), deux ouvrages sur le sujet, dont il se montre un ardent défenseur. Il est donc d’autant plus intéressant de relire, soixante ans plus tard, quelques passages de son second ouvrage, intitulé Problèmes chrétiens sur la Liberté religieuse [1].

On ne saurait trouver ni dans l’Écriture, ni dans les données fondamentales de la foi chrétienne, aucune réponse directe et certaine à ce problème de savoir si l’homme a le droit de ne subir aucune sorte de pression moralement contraignante en matière de religion, fût-ce de la part d’un pouvoir politique légitimement certain de posséder la vraie foi ; et c’est même là ce qui explique le mieux que l’ensemble des pasteurs et des fidèles ait pu, pendant tant de siècles, donner à cette question une réponse opposée à celle à laquelle le Concile va se rallier.

Problèmes chrétiens sur la Liberté religieuse, p. 8.

Il est au moins certain que ce droit [à la liberté religieuse] n’a jamais été proclamé jusqu’ici dans aucun document ecclésiastique, et qu’on peut même invoquer contre lui des pratiques admises par l’Église dans les siècles passés.

Ibid. p. 40.

Bien qu’on doive évidemment le regretter, il est indéniable que le droit naturel et général de tout homme à une pleine liberté en matière religieuse, ce droit qui interdit donc, en principe, à l’État de proscrire toute erreur contraire à la foi ou à l’unité visible de l’Église, a non seulement été ignoré, mais méconnu par l’ensemble du Magistère ecclésiastique, depuis le temps des Pères jusque vers la fin du XIXe siècle.

Ibid. p. 66.

Par sa Déclaration en faveur du droit universel en matière de religion, le Concile contredira, non point sans doute quelque “définition” de foi antérieure, mais du moins un ensemble de positions très généralement admises dans l’Église pendant une quinzaine de siècles.

Ibid. p. 74.

Un concile ne peut guère se borner à accabler de sa réprobation des positions communément admises par le Magistère d’autrefois. Car il deviendrait alors facile, et même tentant, de lui répondre que si, de son propre aveu, l’autorité ecclésiastique d’autrefois a pu se tromper si longtemps et si lourdement, rien ne garantit que l’autorité ecclésiastique d’aujourd’hui n’ait pas à son actif d’autres erreurs aussi graves.

Ibid. p. 74.

Il est clair que le Concile ne peut se borner à enregistrer incidemment qu’il a conscience de contredire ici la pensée à peu près constante et unanime des Pères, des théologiens et des Papes du passé.

Ibid. p. 74.

Source : Lettre à nos Frères Prêtres n°107, septembre 2025.

- Beauchesne, juin 1965[↩]