Lazariste, martyr en Chine (1802–1840).

Fête le 11 septembre.

Pierre Perboyre et Marie Rigal, son épouse, étaient des laboureurs aisés du Puech, sur la paroisse de Mongesty au diocèse de Cahors. Chrétiens modèles, dans un pays profondément chrétien, ils devaient être bénis dans leur huit enfants. Cinq d’entre eux, en effet – trois garçons et deux filles, – se consacrèrent à Dieu, tous dans la famille spirituelle de saint Vincent de Paul, et deux d’entre eux allaient donner leur vie comme missionnaires de la foi.

Enfance pieuse. – Au Petit Séminaire de Montauban.

Jean-Gabriel Perboyre naquit au Puech, le 6 janvier 1802, et fut baptisé le lendemain. Dès l’âge le plus tendre, il montra un grand amour pour Dieu : on admirait la dévotion avec laquelle il prononçait les noms de Jésus et de Marie et récitait ses petites prières, ainsi que sa modestie et sa tenue recueillie à l’église paroissiale. Jamais il ne fît ce que ses parents lui avaient dit n’être pas bien, tant il était soumis et docile. Il aimait les pauvres, intercédant en leur faveur auprès de ses parents et leur distribuant volontiers ses provisions de berger (car à 6 ans on lui donna la garde d’un petit troupeau), et plus tard d’écolier.

A partir de sa huitième année, on le mit, pendant l’hiver surtout, à l’école du village. L’instituteur n’eut qu’à se louer de son travail assidu, de sa bonne conduite, de ses rapides progrès intellectuels. Au catéchisme, il fit preuve de tant d’intelligence, de piété et de maturité, qu’il était comme le petit docteur du curé, qui le chargeait d’instruire et d’interroger ses camarades pendant son absence.

Jean-Gabriel portait le zèle de l’instruction religieuse jusque dans le sein de sa famille, faisant le catéchisme à ses frères et sœurs, répétant avec tant d’ardeur les sermons qu’il avait entendus, que son père lui dit un jour :

– Puisque tu prêches si bien, il faut te faire prêtre.

L’enfant ne répondit rien et versa des larmes. A cause de sa piété, de sa bonne conduite, de son instruction et surtout de sa dévotion envers le Saint Sacrement, le curé lui fît faire sa première Communion à 11 ans, avant l’âge réglementaire alors fixé dans le pays. Personne n’y trouva rien à redire. L’enfant prit l’habitude de communier tous les mois et aux fêtes solennelles ; il s’agrégea à la Confrérie du Saint-Sacrement, et remplit scrupuleusement toutes les obligations d’un fervent confrère.

En réalité, ses parents destinaient le jeune homme aux travaux des champs et ils admiraient son activité, son savoir-faire, son dévouement.

– La mort peut venir me prendre quand il plaira à Dieu, disait le chef de famille ; mes enfants ne seront pas orphelins, Jean-Gabriel leur servira de père.

Le frère de Jean-Gabriel, Louis, plus jeune que lui, montrait aussi les meilleures dispositions pour l’étude et la piété et avait le désir de devenir prêtre. Il fut décidé qu’on le confierait à M. Perboyre, un de ses oncles, missionnaire Lazariste, supérieur du Petit Séminaire de Montauban. Le petit Louis était très timide et d’une santé fort délicate ; Jean-Gabriel l’accompagnerait au Petit Séminaire et il y resterait quelques mois, tant pour habituer son cher Louis que pour compléter ses études primaires. Il avait 15 ans.

A la demande des professeurs, frappés des grandes qualités que montrait ce modèle des jeunes gens, le supérieur lui fit commencer l’étude du latin. Jean-Gabriel, après avoir beaucoup prié et réfléchi, reconnut que Dieu l’appelait comme son frère à l’état ecclésiastique. Il en avertit son oncle et son père. Ce dernier, qui pourtant avait eu d’autres desseins, ne fit pas la moindre opposition à sa vocation. Jean-Gabriel donna, au Petit Séminaire de Montauban, au témoignage de tous ses maîtres et condisciples, toute satisfaction, tant il se montra appliqué au travail et au règlement.

Pendant ses études philosophiques, son esprit solide, pénétrant, réfléchi eut naturellement l’occasion de se manifester encore davantage. Il put remplacer, sur la chaire professorale, un maître qui avait dû se retirer avant la fin du cours, et le professeur improvisé conquit tout de suite l’estime de ses condisciples devenus ses élèves.

Ces qualités et ces succès intellectuels ne faisaient pas oublier à Jean-Gabriel les aspirations de son cœur d’apôtre. Lors d’une mission donnée à Montauban, en 1817, il avait dit à son oncle : « Je veux être missionnaire. »

Pour lui, la croix était le plus beau des monuments, comme il l’avait montré dans un morceau littéraire composé à la fin de sa rhétorique et ce monument il voulait l’établir au milieu des terres infidèles. Afin de connaître la volonté divine, il fit une neuvaine à saint François Xavier. A peine était-elle finie qu’il se sentit exaucé.

En décembre 1818, il rentra comme novice chez les Prêtres de la Mission, ou Lazaristes, fondés par saint Vincent de Paul.

Prêtre de la Mission.

Jean-Gabriel fît son noviciat à Montauban, et il fut un parfait novice comme il avait été un parfait écolier. Il prononça ses vœux le 28 décembre 1820. Ses supérieurs l’appelèrent ensuite à Paris pour continuer ses études ecclésiastiques, puis l’envoyèrent bientôt professer la philosophie au collège de Montdidier, dans la Somme. Enfin, il fut ordonné prêtre le 23 septembre 1825, à Paris, dans la chapelle des Filles de la Charité.

La pensée qu’un prêtre doit être un autre Jésus-Christ lui devint plus habituelle que jamais et il s’appliqua dorénavant avec un soin encore plus attentif qu’auparavant à reproduire en lui les vertus et les traits du Sauveur. Peu à près son ordination, le jeune prêtre fut désigné pour enseigner la théologie dogmatique au Grand Séminaire de Saint-Flour. Il fut pour ses disciples un modèle du saint prêtre par son esprit de prière, sa piété surtout à l’autel, sa modestie, son affabilité, sa sagesse surnaturelle. Inutile de dire que son enseignement, préparé à la fois par l’étude et par l’oraison, et basé sur un savoir aussi solide qu’étendu, obtint les plus heureux résultats pour la formation théologique de ses élèves. L’année scolaire terminée, on lui confia, malgré sa jeunesse (il avait 25 ans), la direction du pensionnat ecclésiastique de Saint-Flour, dont la situation, tant au point de vue du recrutement que des ressources, était fort précaire. Il fallait un supérieur prudent et actif pour sauver l’établissement. Jean-Gabriel le sauva. A son arrivée, il avait trente élèves ; l’année suivante on en comptait plus de cent.

En 1832, le directeur reçut la triste nouvelle de la mort de son frère, Louis Perboyre, qui, embarqué à la fin de 1830 pour les missions de Chine, avait rendu sa belle âme à Dieu, le 2 mai 1831, non loin des côtes de la Nouvelle-Hollande. II annonça immédiatement à sa famille qu’il irait remplacer le cher disparu. On chercha à ébranler sa décision en alléguant sa mauvaise santé et la perspective du martyre.

– C’est tout ce que je souhaite, répondait-il ; Dieu est mort pour nous, nous ne devons pas craindre de mourir pour lui.

Toutefois ses supérieurs ne lui permirent pas encore de réaliser son désir. Ils l’appelèrent à Paris pour diriger, en qualité de sous-directeur, le noviciat de la Congrégation. Là, Jean-Gabriel se perfectionna dans la science de la conduite des âmes. Ce fut une bénédiction pour les novices, qui eurent sous les yeux un si parfait modèle de la vie religieuse, un directeur sage, un vrai père dans leurs peines et leurs difficultés de conscience.

En route pour la Chine. – Le missionnaire.

Depuis plus de six ans, chaque matin à la messe, M. Perboyre demandait à Jésus la faveur de verser son sang pour lui. Etre missionnaire en Chine était le moyen d’atteindre ce but, tout en travaillant à la gloire de Dieu et au salut des âmes. Mais hélas ! il avait une santé fort délicate : c’était le grand obstacle à son départ pour les missions. Poussé par la grâce, il supplia, au début de l’année 1835, son Supérieur général de le laisser partir. La Sainte Vierge intervient d’une façon extraordinaire pour que le médecin autorise le départ pour la Chine, et le sous-directeur du noviciat, tout joyeux, annonce la grande grâce à son oncle, à ses parents. Tous admiraient le généreux dévouement de l’apôtre. Après des adieux fort émouvants à ses novices, Jean-Gabriel Perboyre s’embarquait le 21 mars 1835, au Havre, avec d’autres missionnaires, pour la Chine.

Le 29 août de la même année, après une traversée fatigante et longue, les voyageurs arrivaient à Macao. M. Perboyre resta quatre mois chez ses confrères, les Lazaristes français et portugais qui avaient dans cette ville un Séminaire indigène et un collège. Dans l’étude de la langue chinoise, à laquelle il s’appliqua dès son arrivée, il rencontra de grosses difficultés à cause de son âge déjà avancé et de ses maux de tête continuels. Néanmoins, par un travail acharné qu’il va continuer durant les années suivantes, il parvint à parler comme il faut le chinois Désigné pour la mission du Ho-Nan (à l’intérieur de la Chine), il s’embarqua le 22 décembre 1835 pour sa nouvelle destination. Arrivé à Fo-Kien, deux mois après, il fit le reste du voyage à pied, en pleine chaleur, dans une région fort difficile. Depuis Macao, il avait dû, sauf en quelques centres chrétiens, cacher sa double identité d’Européen et de missionnaire. La Providence le protégea visiblement en plusieurs occasions fort périlleuses qu’il décrit dans les lettres envoyées à divers correspondants. Enfin, en juillet 1836, il arrivait à la résidence de Nan-Yan-Fou dans le Ho-Nan. Il y avait seize mois qu’il avait quitté la France et il avait parcouru 8 000 lieues pour joindre son poste d’évangélisation.

A peine au but, il tomba dangereusement malade, mais il échappa à la mort, et après quelques mois de repos, il put se donner tout entier et avec joie aux travaux de l’apostolat. Ses lettres les exposent dans le détail et sont fort intéressantes pour l’histoire des missions en cette province.

Les peines ne lui manquèrent pas durant les deux années où il resta dans le Ho-Nan : un de ses confrères, le bienheureux François-Régis Clet, avait été martyrisé le 18 février 1820 ; M. Perboyre soupirait après la même grâce. Une agonie intérieure et une vision de Jésus Crucifié vinrent le prévenir.

Il fut appelé, au mois de janvier 1838, à évangéliser le Hou-Pé, district situé au milieu des montagnes. Le peu de temps qu’il y passa fut signalé par de grands succès apostoliques. Sans égard pour sa santé, il ajoutait aux fatigues et aux travaux du missionnaire le port d’une chaîne de fer autour des reins. L’éclat de ses vertus secondait ses efforts ; tous les chrétiens le vénéraient.

Arrestation du confesseur de la foi. – Les supplices chinois.

Depuis quelques années, les chrétiens du Hou-Pé jouissaient d’une assez grande tranquillité, quand, en 1839, la persécution éclata. Un jeune chrétien de Nan-Kiang, qui avait été arrêté, trahit ses frères et indiqua aux autorités la résidence des missionnaires.

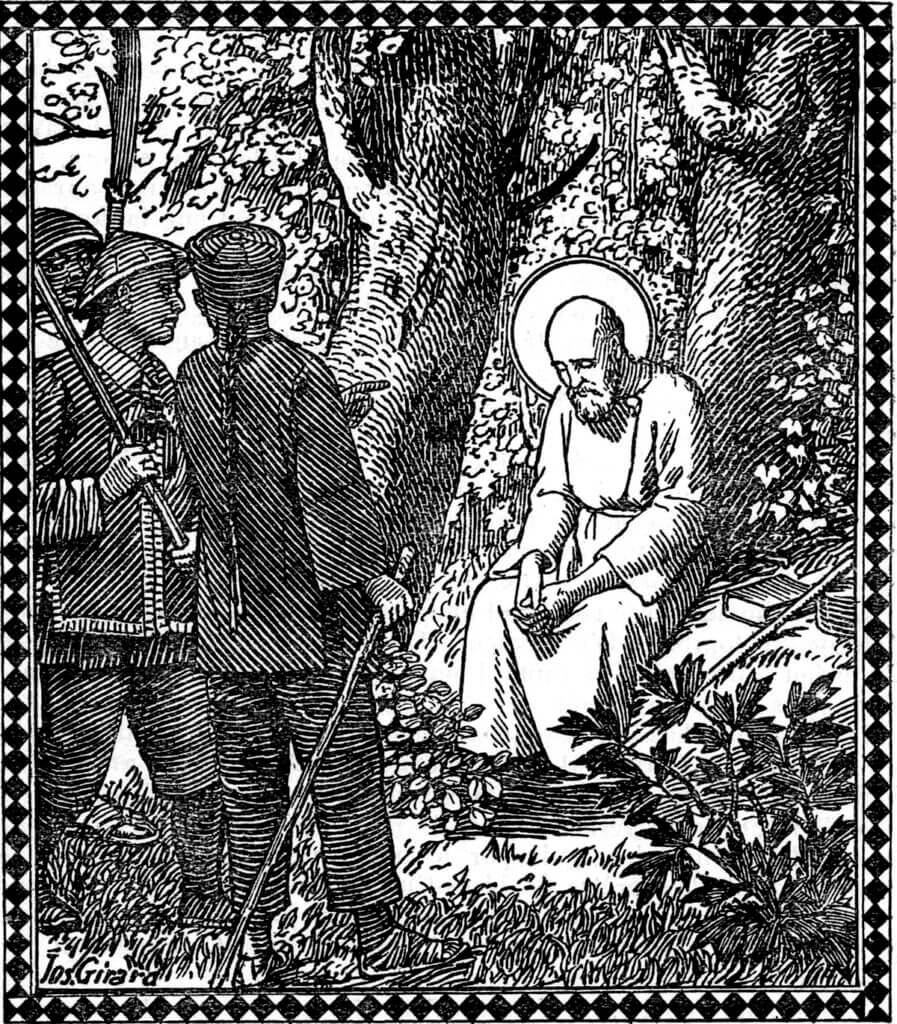

Le 15 septembre 1839, Jean-Gabriel Perboyre et M. Baldus, son confrère, se trouvaient à leur maison de Thu-Yuen-Keou. Tout à coup, on accourt leur annoncer qu’un grand nombre de satellites, conduits par plusieurs mandarins, viennent les arrêter. Ils n’ont que le temps de fuir. Les mandarins incendient la résidence, maltraitent les chrétiens et en arrêtent un certain nombre. Jean-Gabriel, parti le dernier de la maison avec les vases sacrés, erre pendant tout le jour pour échapper aux satellites qui le poursuivent. Il est accompagné d’un catéchiste. Le 16 septembre, au matin, il se cache avec d’autres chrétiens dans une forêt voisine. Cette fois encore, un néophyte trahit la retraite du missionnaire, recevant pour sa trahison trente onces d’argent. Les soldats parcourent la forêt en tous sens : deux d’entre eux découvrent enfin le prêtre et ses trois compagnons. Ces derniers voulaient se défendre. M. Perboyre leur défendit d’user de violence : un seul put s’enfuir.

Aussitôt arrêté et garrotté, M. Perboyre est mis en demeure de déclarer la retraite de ses confrères ; sur son refus, on le meurtrit de coups, on le revêt de haillons malpropres et on le conduit avec ses compagnons de captivité devant le mandarin. Le confesseur de la foi, interrogé, répond qu’il est prêtre et prédicateur de la religion chrétienne et qu’il ne veut pas renoncer à la foi du Christ. Le mandarin le fait suspendre par les mains à une potence, mais craignant que le missionnaire, vu son extrême faiblesse, ne succombe bientôt, il le fait asseoir et lier sur une banquette.

Le lendemain, on le conduisit chargé de chaînes à la ville de Kou-Tching. Il tombait d’épuisement. Dieu lui envoya un Simon le Cyrénéen ; un païen nommé Liou-Kioun-Lin, touché de compassion, paya une litière pour le porter jusqu’à Kou-Tching.

Jean-Gabriel devait récompenser généreusement ce bienfait après son martyre : il apparut à ce charitable païen tombé gravement malade, lui obtint la grâce de la foi et d’une mort chrétienne.

A Kou-Tching, il resta trente-trois jours en prison. Interrogé par le mandarin militaire, puis par le mandarin civil, le missionnaire confessa qu’il était prêtre de Jésus-Christ et déclara qu’il ne renoncerait jamais à sa foi. Aux questions qui lui furent posées touchant les autres missionnaires et les chrétiens, il répondit simplement :

– Ici je ne connais que moi.

A plusieurs reprises, il fut souffleté, frappé à coup de bambou. On lui ordonna de fouler aux pieds le Crucifix, sinon il serait mis à mort. Il répondit qu’il serait heureux de mourir pour la foi. On lui donna alors sur le visage quarante coups de lanière de cuir qui le défigurèrent.

On le conduit ensuite à Siang-Yang-Fou ; il lui faut effectuer ce voyage de quatorze lieues, privé de toute nourriture et même de boisson. En prison, on l’accable de mauvais traitements. Devant le tribunal, le martyr déclare avec fermeté qu’il est venu en Chine prêcher la foi chrétienne. Le juge l’accable de menaces et d’insultes, fait torturer ce prêtre, à l’âme très pure, de la manière la plus humiliante pour sa chasteté.

Il comparut enfin devant le tribunal fiscal et le juge suprême de la ville. Cet homme cruel le fit souffleter avec une lanière de cuir, suspendre à une poutre par les deux pouces liés ensemble, rester pendant près de quatre heures à genoux, les jambes nues sur des chaînes de fer. Il essaya ensuite de le faire abjurer et de lui faire déclarer que les vierges chrétiennes se méconduisaient.

Un mois s’était écoulé au milieu de ces interrogatoires, de ces supplices de tout genre. Le prisonnier fut alors envoyé, à la ville de Ou-Tchang-Fou, la capitale du Hou-Pé, pour y être définitivement jugé. Il fit ce voyage de cent-cinquante lieues avec dix chrétiens confesseurs de la foi, les fers au cou, aux mains et aux pieds. On devine ce qu’il eut à souffrir. A son arrivée, il fut jeté en prison.

Décrire tout ce qu’il y endura pendant neuf mois est impossible : société des pires scélérats, mauvais traitements des gardiens, odeur écœurante, vermine continuelle, nourriture malsaine et insuffisante, malpropreté, etc. Chaque soir, on enfermait un pied du captif dans une espèce d’étau en bois, fixé à la muraille : ce supplice fort douloureux fit tomber en pourriture une partie du pied, dont un doigt se dessécha. Plusieurs fois le prisonnier comparut devant des tribunaux différents : il confessa courageusement sa foi. Pour le faire apostasier, on le soumit à de cruelles tortures.

Un jour, le mandarin ordonna aux chrétiens captifs de lui cracher à la figure, de le maudire, de le frapper ; cinq eurent la lâcheté d’apostasier et d’obéir, mais l’un d’eux s’approcha respectueusement du martyr et lui prit un cheveu qu’il garda comme une relique.

On présenta enfin Jean-Gabriel au vice-roi, ennemi acharné des chrétiens. Le serviteur de Dieu déclare qu’il est prêtre catholique. On l’accusa d’arracher les yeux aux malades pour en extraire des couleurs pour les tableaux des Saints. Le vice-roi ordonne de le suspendre par la tête pendant plusieurs heures. Une autre fois il le fait attacher à une sorte de croix pendant la plus grande partie de la journée. Avec une pointe de fer on grave sur le front du martyr les mots : propagateur d’une secte abominable.

De nouveau, l’on jette un Crucifix devant le martyr :

– Foule aux pieds le Dieu que tu adores et je te rends la liberté, lui crie le mandarin.

– Oh ! s’écrie le martyr tout en larmes, comment pourrais-je faire cette injure à mon Dieu, mon Créateur et mon Sauveur !

Et se baissant péniblement il saisit la sainte image, la presse sur son cœur, la colle sur ses lèvres. Un satellite la lui arrache et la profane d’une manière horrible. Le martyr pousse un cri profond, écho d’une douleur immense. Les bourreaux lui administrent aussitôt cent dix coups de bâton. Le juge le fait revêtir des habits sacerdotaux et les satellites de s’écrier :

– Il est le Dieu vivant.

Le vice-roi, stupéfait du calme invincible que sa victime montre au milieu des tourments les plus épouvantables, prétend que le prêtre chrétien a un charme ; sous le prétexte de détruire ce charme, on égorge un chien, et le confesseur doit boire du sang de l’animal.

Le lendemain, séance plus atroce ; tous les supplices y passent. Le corps du martyr ne formait qu’une immense plaie ; les gardiens en avaient compassion. Enfin M. Perboyre fut condamné à être étranglé, mais l’empereur devait ratifier cette sentence. Il lui fallut attendre neuf mois dans cette horrible prison ! Le martyr, par sa douceur et sa patience, gagna les cœurs de ses geôliers et même des scélérats enfermés avec lui. Il put donc jouir d’un calme relatif et recevoir la visite d’un certain nombre de chrétiens ; il se confessa même à un prêtre lazariste chinois, mais il n’eut pas le bonheur de pouvoir communier.

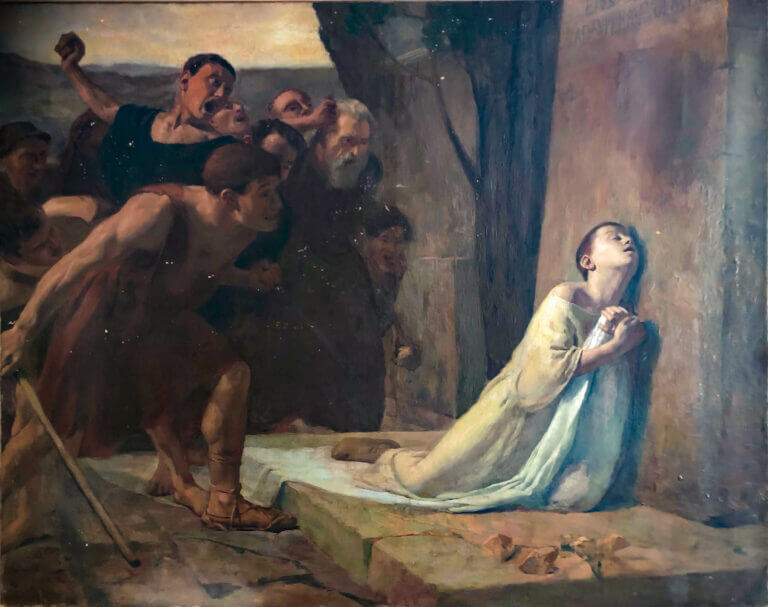

Le dernier supplice du martyr. – Le triomphe.

Enfin, un courrier apporte la ratification de la sentence de mort. Immédiatement le martyr est er levé de sa prison et, comme son divin Maître, conduit au supplice avec des voleurs, nu-pieds, les mains attachées derrière le dos, portant sur la tête sa sentence de mort. Deux satellites l’entraînent au galop vers le lieu du supplice, au bruit des cymbales et sous les regards d’une multitude terrifiée par cet appareil sinistre. Le missionnaire, par un miracle éclatant, qui se vérifie chez d’autres martyrs, avait recouvré ses forces.

On exécute d’abord sept criminels, tandis que le martyr se tient à genoux. Puis on l’attache lui-même à un gibet disposé en forme de croix. Ses deux mains ramenées sur le dos et liées à la pièce transversale, les deux pieds liés par derrière, il est pendu à genoux à quelques pouces au-dessus de la terre. Première et vigoureuse torsion et le bourreau lâche la corde, comme pour donner au mourant le temps de se reconnaître et de bien sentir la mort. Nouvelle torsion, nouvel arrêt. Enfin, au troisième coup, la pression devait être décisive ; mais le corps paraissait conserver un reste de vie ; un satellite lui porta un violent coup de pied dans le ventre et le martyr cessa de souffrir. C’était le vendredi 11 septembre 1840.

A prix d’argent, un catéchiste et d’autres chrétiens obtinrent des soldats, les vêtements, le cercueil contenant le corps du martyr et les instruments de son supplice. Les restes de Jean-Gabriel Perboyre furent déposés sur le versant de la montagne Rouge, à côté de ceux du bienheureux François-Régis Clet, martyrisé vingt ans auparavant.

A la maison-mère de la Congrégation des Prêtres de la Mission, à Paris, on vénère plusieurs vêtements du martyr, les chaînes qu’il portait en prison, la corde qui servit à la strangulation, etc. Le 6 janvier 1860, les restes du confesseur de la foi arrivaient de Chine à Paris ; après la reconnaissance canonique, ils furent déposés dans un caveau préparé pour les recevoir. Le 10 novembre 1880, Jean-Gabriel fut béatifié par le Pape Léon XIII ; plusieurs milliers de travailleurs français, ainsi qu’un frère, M. Jacques Perboyre, Lazariste, prêtre, et une sœur du nouveau Bienheureux assistaient à la solennelle glorification du martyr français.

Adéodat Debauge.

Sources consultées. – Mgr Demimuid, Vie du bienheureux Jean-Gabriel Perboyre (Paris, 1890). – G. de Montgesty, Le bienheureux Jean-Gabriel Perboyre (1802–1840) (Paris, 1905). – Mgr Paul Guérin, Les Petits Bollandistes, t. XIII (Paris, 1897). – Mgr Eyssautier, Panégyrique (La Rochelle, 1888). – (V. S. B. P., n° 526.)