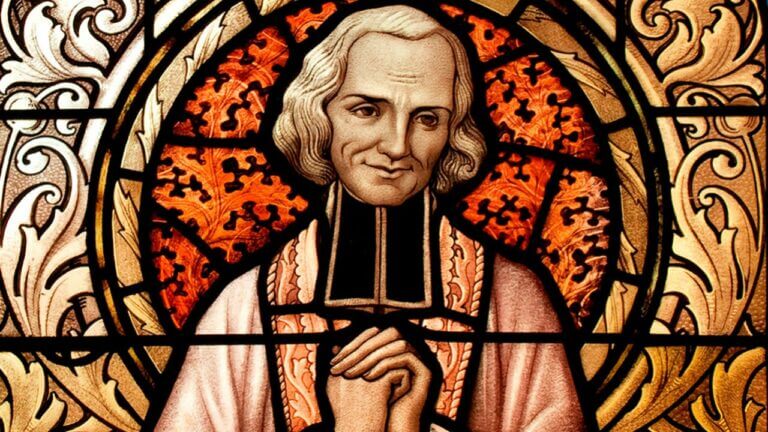

Vierge, fondatrice des Sœurs des Ecoles chrétiennes de la Miséricorde (1756–1846).

Fête le 16 juillet.

Cette vierge, au caractère énergique, à la foi inébranlable, au dévouement ininterrompu, a réalisé pendant sa vie presque séculaire, au milieu des difficultés de toutes sortes, deux grandes œuvres : la fondation d’un Institut voué à l’éducation chrétienne des enfants du peuple et au soin des malades, la restauration d’une des plus anciennes abbayes de France.

Une enfant prédestinée. — Chez les Bénédictines de Valognes.

Le 28 novembre 1756, à Barfleur, petit port du diocèse de Coutances, naissait Julie-Françoise-Catherine Postel (la future Mère Marie- Madeleine), si chétive et si délicate qu’on s’empressa de l’ondoyer et de faire le soir même les cérémonies du baptême. Les parents, Jean Postel et Thérèse Levallois, demi-bourgeois campagnards, possesseurs de maisons et de jardins au village de La Bretonne, près de Barfleur, étaient encore plus riches de foi et de vertus chrétiennes : c’est dire quelle solide et surnaturelle éducation reçurent leurs sept enfants.

A ce foyer chrétien, l’âme de la petite Julie s’épanouit merveilleusement sous la douce influence de la grâce baptismale. L’enfant récite le chapelet avec son père qui corde le chanvre ; à l’église, après les explications données par la mère, ses regards resteront fixés, au moment des offices, sur l’autel et le prêtre. Si le tonnerre gronde, elle est bien contente parce que, dit-elle : la peur de la foudre empêche les hommes d’offenser, pendant l’orage, le bon Dieu. A cinq ans, elle donne une partie de ses vêtements à une pauvresse, ses chaussures dans une autre circonstance. Elle va au catéchisme comme à une fête : ses réponses, note le curé, sont meilleures que celles des personnes beaucoup plus âgées. L’enseignement religieux, retenu par une mémoire extraordinaire, est mis aussitôt en pratique. La fillette, pendant le Carême, pèse avec des coquilles disposées en balance, son pain ; elle met une planche dans son lit et une pierre à la place de l’oreiller.

La grande pureté de conscience (elle ne fut jamais ternie par aucun péché délibéré, affirme la Bulle de béatification), le sérieux de la conduite (selon une de ses sœurs, Julie n’a pas eu d’enfance), le très vif attrait pour l’Eucharistie, valurent à la petite Julie la faveur de faire à neuf ans, au lieu de douze, cette première communion qui dorénavant se renouvellera chaque jour ou presque, jusqu’à la mort.

La maîtresse d’école en fît la surveillante, la « monitrice » des fillettes, et elle n’eut qu’à s’en féliciter. Après les classes, Julie portait aux indigents leurs portions de soupe et de bois, quêtait pour eux de porte en porte. Pour la préparer à sa mission future, Dieu inspira à une bienfaitrice l’idée de payer les frais de sa pension chez les Bénédictines de l’abbaye royale de Valognes. Là comme à Bar- fleur, la jeune fille fut un modèle pour ses compagnes, la consolation de ses maîtresses. Elle fit le vœu de se consacrer au service de Dieu et du prochain, non pas cependant dans cette abbaye de Valognes, dont la règle lui parut trop douce et les revenus trop abondants. Elle voulait des religieuses qui n’auraient d’autres rentes que leurs doigts et qui seraient obligées de travailler pour subvenir à leurs besoins et à ceux des pauvres.

Ecole-ouvroir à Barfleur. — La vierge gardienne de l’Eucharistie.

En 1774, Julie regagne la maison paternelle, décidée à faire pour les jeunes filles l’œuvre de formation et d’instruction chrétiennes que saint Jean-Baptiste de la Salle a accomplie pour les garçons. Elle a dix-huit ans ; le savoir, une piété solide, alimentée et fortifiée par la prière et la communion quotidienne : son cœur, débordant de dévouement, appartient aux enfants, qu’il attire comme l’aimant le fer. Dans l’école qu’elle fonde, et à laquelle est joint un internat destiné surtout aux orphelines, elle enseigne, avec le catéchisme, le calcul et l’écriture, tous les ouvrages ou travaux féminins utiles.

L’infatigable maîtresse soigne aussi les malades, assiste les mourants, quête pour les pauvres, leur donnant d’abord ce qu’elle a de meilleur en fait d’habits ou d’aliments : pour eux elle travaille la nuit, filant le rouet dans l’obscurité, par économie ou pour ne pas éveiller les soupçons de sa famille. Son unique repas quotidien se compose d’un maigre potage, accompagné de légumes remplacés le plus souvent par le pain sec et l’eau. Jamais de viande ni de poisson. Elle couche sur des planches, ayant dans sa main droite un crucifix ; elle pratiquera cette vie d’austérité jusqu’à la mort.

Survient la sanglante persécution de la Terreur en 1791. La « sainte demoiselle » cache les vases sacrés, refuse, malgré les menaces et la violence, d’assister aux offices du curé intrus. Dans sa maison de La Bretonne, sous un escalier de granit, elle aménage en chapelle dédiée à Marie, Mère de Miséricorde, un réduit de quelques mètres carrés. Un prêtre y laisse le Saint Sacrement à demeure. Julie en sera la pieuse et vigilante gardienne ; le jour et une bonne partie de la nuit (toute la nuit, le jeudi soir), elle fera amende honorable pour les péchés et les outrages des hommes. Pendant ces veillées nocturnes, elle lit les ouvrages des Pères, des auteurs ascétiques et mystiques, car un curé lui a confié sa bibliothèque. Jamais, lors des nombreuses visites domiciliaires, l’oratoire ne fut découvert ni profané. Cependant, des prêtres y venaient dire la messe, donner les sacrements, distribuer la communion aux enfants et aux adultes que Julie avait préparés et convoqués. Elle-même fut autorisée à se communier chaque jour, à porter l’Eucharistie aux mourants, quand le ministre sacré ne peut venir la chercher ; à la distribuer aux fidèles qui fréquentent sa chapelle. Les anges gardiens — Julie les honorait d’un culte particulier — veillent sur sa maison, et plusieurs fois, grâce à eux, elle franchit en quelques instants des obstacles insurmontables ou trop longs à contourner, comme un étang. Par sa prière, elle procure à son père enseveli sous les décombres d’une maison écroulée l’absolution d’un prêtre insermenté.

Les prédictions d’une fillette. — La fondation de l’Institut à Cherbourg.

Des épreuves fort pénibles fondent sur elle : mort de sa mère en 1804, adhésion d’un de ses tantes au schisme de la Petite Eglise, dissensions et querelles entre curés et paroissiens. Tout cela, mais surtout la vénération déclarée ou ingénue de ses compatriotes, qui blesse son humilité, la détachent de la terre natale. Dieu vient de lui faire connaître sa mission et sa destinée particulières, par la bouche d’une fillette de huit ans, que Julie, sa maîtresse, a préparée à la première Communion.

« Vous formerez, lui dit l’enfant à son lit de mort, une communauté religieuse à travers de grandes tribulations : vous demeurerez à Tamerville ; pendant de longues années, vos filles seront peu nombreuses et on n’en fera aucun cas ; puis, des prêtres vous conduiront dans une abbaye ; vous mourrez dans un âge avancé, après vous être occupée d’une église. »

La prédiction va se réaliser point par point ; elle sera la lumière et la force de la nouvelle fondatrice.

Julie a quarante-neuf ans ; les travaux, les austérités, les veilles ont altéré sa santé. Elle quitte Barfleur, après avoir promis à Dieu de ne plus y revenir. A Cherbourg, guidée par la grâce, elle rencontre, dans la chapelle de l’hospice, l’aumônier de la maison, l’abbé Louis Cabart, qui, depuis longtemps, consacrait aux pauvres sa fortune et son temps. Elle se confesse, lui fait part de son intention d’instruire les jeunes filles pauvres, de se sacrifier pour les malheureux et de fonder une Congrégation ayant ce double but. Elle ne possède d’autres ressources que la Providence, secondée par le travail de ses doigts et la pauvreté personnelle. L’abbé Cabart a trouvé la personne qu’il cherchait pour remplacer, auprès des enfants déshérités, les Sœurs de la Providence qui ne sont pas encore réinstallées à Cherbourg. Il loue une maison et y installe une école qui compte bientôt près de trois cents enfants de la classe ouvrière. La directrice est aidée par une de ses amies de Barfleur ; puis arrivent deux jeunes recrues, dont Louise Viel, la future Mère Placide. L’Institut se fonde avec l’approbation de l’évêque de Coutances sous la direction de l’abbé Cabart. Le 8 septembre 1807, la fondatrice (désormais, Mère Marie Madeleine) et ses deux compagnes font profession. Les Filles de la Miséricorde (c’est le nom qu’elles ont choisi) se consacrent à l’instruction et à l’éducation des filles pauvres, au soin des malades ; le silence sera presque continuel comme le travail ; l’austérité la plus grande s’observera dans le repas, dans le sommeil : on récitera le bréviaire, comme les prêtres du diocèse ; on fera le plus de bien possible en se cachant le plus possible ; on vivra de son travail et l’on travaillera même la nuit pour n’être à charge à personne.

Quelques postulantes se présentèrent bientôt. La fondatrice put envoyer deux de ses filles diriger l’école d’Oteville‑l’Avenel ou La Venelle, à 28 kilomètres de Cherbourg. Bientôt même, en 1811, toute la communauté se transporta dans cette localité, car les Sœurs de la Providence réorganisaient à Cherbourg ateliers et classes, et, par une générosité héroïque, la Mère Marie-Madeleine Postel résolut de leur céder la place pour se réserver les campagnes.

Les résidences d’Octeville, de Tamerville, de Valognes.

La maison d’Octeville‑l’Avenel était une étable spacieuse ; on en avait seulement retiré les animaux la veille de l’arrivée des Sœurs. C’était dans toute sa rigueur la pauvreté de Bethléem. On dut travailler beaucoup pour vivre très mal ; une Sœur et une orpheline amenées de Cherbourg moururent : d’autres décès allaient suivre, décimant la petite communauté.

Aucune œuvre possible. La situation ne pouvait durer. A Tamerville, l’ancienne école des Sœurs de Saint-Vincent de Paul convenait parfaitement comme maison-mère. Le propriétaire consentait à la louer, mais une fille de conduite équivoque l’avait en bail. Après bien des démarches et des prières, sous l’influence de reproches sévères que lui adressa la fondatrice, la locataire abandonna la maison. Les religieuses y transportèrent leur modeste mobilier, prirent à leur charge douze orphelines, sans ouvrir d’école pour ne pas faire concurrence à l’institutrice communale. Les épreuves ne manquèrent pas ; mort de la Sœur Catherine Bellot, la première compagne de Julie Postel ; persécution de l’institutrice ; refus par le propriétaire de renouveler le bail. Il faudra acheter ou s’en aller. Dieu intervint. Le prince Lebrun, architrésorier de l’empire, acheta l’établissement en 1813 avec l’intention d’en laisser la jouissance aux religieuses. Mais l’administration communale et le curé les obligèrent à partir au mois d’octobre suivant. La supérieure, portant la statue de la Vierge douloureuse dans ses bras, se retourna en disait : « Je te reverrai, Tamerville. »

A Valognes où elles s’installent dans une modeste maison louée par M. Cabart, les Sœurs ne peuvent rien faire ; les places sont prises ; il y a déjà trois communautés pour l’instruction et les ateliers. On renvoie les orphelines ; on essaye de gagner le pain quotidien en fabriquant des parapluies. C’est l’extrême pauvreté. Aucun secours humain. Les supérieurs ecclésiastiques qui avaient jusqu’alors dirigé et soutenu la fondatrice, lui conseillent, ainsi qu’à ses filles, de reprendre leur liberté ; l’œuvre ne semble pas viable. Tout appui humain a disparu. Julie ne perd ni courage ni confiance. Les Sœurs tinrent conseil : on loua auprès de Tamerville une misérable chaumière et de nouveau on s’installa en compagnie de la pauvreté.

Le retour providentiel à Tamerville.

M. Gisles, régisseur des propriétés du prince Lebrun à Tamerville devint maire de cette commune. Par lui les Filles de la Miséricorde purent, en 1816, rentrer dans leur ancienne maison, y recueillir des orphelines. Outre le soin des malades, l’enseignement du catéchisme, elles ont la direction de l’école communale. La loi exigeant que toute institutrice ait passé un examen, la supérieure, malgré ses 62 ans, se soumet en toute simplicité à cette épreuve pour encourager ses filles. Elle établit aussi le pieux exercice du mois de Marie. Pour faire face à la terrible disette survenue en 1817, elle vendit tout ce qu’elle put, hormis l’habit des Sœurs ; ses filles durent se nourrir d’herbes ou d’orties bouillies, mais le pain ne manqua pas aux orphelines ni aux indigents qui se présentaient.

Epreuves et joies s’entremêlaient dans l’existence de la fondatrice. Plusieurs postulantes partirent, des professes moururent ou tombèrent gravement malades ; en appliquant sur la plaie cancéreuse de l’une de ses filles le dernier linge qui lui restait, la supérieure obtint sa guérison. Deux petites résidences purent être fondées à Tourlaville et à la Glacerie. Vers 1827, la Mère Marie-Madeleine perdit les deux prêtres qui depuis longtemps la dirigeaient : M. Dancel fut nommé évêque de Bayonne ; M. Cabart qui avait présidé à la fondation du petit Institut, mourut et fut remplacé par l’abbé Lerenard ; ce prêtre allait jouer un rôle important dans l’installation de la maison-mère à Saint-Sauveur-le-Vicomte.

Transport de la maison-mère à Saint-Sauveur-le-Vicomte.

Le couvent de Tamerville abritait les Sœurs, le noviciat, des pensionnaires et des orphelines. Il était trop petit, encore que les religieuses fussent assez peu nombreuses. En 1832, la Mère Marie- Madeleine achète, sous le nom de son économe, la vieille abbaye bénédictine de Saint-Sauveur-le-Vicomte ; l’église et la plupart des bâtiments sont à moitié démolis ; on n’a même pas de quoi payer le notaire, et la fondatrice a 76 ans ; elle compte sur la Providence comme par le passé. Le 15 octobre 1832, selon la prédiction relatée plus haut, la Supérieure, conduite par deux prêtres, s’installe avec sa petite communauté dans les constructions délabrées. Elle organise la nouvelle maison ; installe la chapelle au bas côté sud de l’église, aménage un vaste potager, établit des ateliers de tissage, de couture ; recueille les orphelines, ouvre une école avec pensionnaires. L’extrême pauvreté, le travail écrasant, les soucis de tout genre, la jalousie, la critique, l’hostilité même du clergé et de la municipalité, ces croix et bien d’autres pèsent sur les épaules de la Bonne Mère sans affaiblir sa confiance et son courage.

L’abbé Delamare, vicaire général de Coutances, a été nommé supérieur ecclésiastique. La Mère Postel le reçoit comme l’envoyé de Dieu, destiné à lui donner, au nom de l’autorité diocésaine, une Règle approuvée par l’Eglise. Sur sa proposition, avec une humilité qui est l’un de ses plus beaux titres de gloire, elle accepte sans hésiter et avec joie, pour sa famille religieuse, les Constitutions des Frères des Ecoles chrétiennes. « C’est tout à fait la volonté de Dieu », affirme-t-elle. Les vœux furent précédés d’un an de noviciat suivi d’une retraite mémorable. La fondatrice avait quatre-vingt- deux ans quand, le 21 septembre 1838, elle fit profession avec ses filles, selon les Règles définitives qui adoucissaient en quelques points les précédentes. Un lien intime unissait dès lors les deux Instituts voués à peu près à la même œuvre d’éducation de la jeunesse. La supérieure obtint de conserver le bréviaire des prêtres, sa charge de sacristine, sa place près du tabernacle, son unique repas quotidien, ses jeûnes, ses nuits d’adoration, son corset aux mille pointes de fer, son lit de planches et ses autres pratiques d’austérité et d’humilité.

La restauration de l’église abbatiale.

C’est par miracle que la nombreuse communauté vit au jour le jour. Malgré le dénuement, les épreuves, les objections les plus sérieuses, la Mère Marie-Madeleine entreprend de restaurer, d’abord partiellement, l’église abbatiale. « Dieu le veut ! » dit-elle. De fait, les obstacles venant des propriétaires disparaissent ; la Providence envoie les ressources selon la nécessité. Par obéissance à sa Mère, la Sœur Placide Viel, qui lui succédera dans la charge de Supérieure générale, ira en 1842 quêter à Paris, en province, hors de France : Dieu protégera et bénira l’humble religieuse. Pour ne pas laisser Jésus dans un corridor, la supérieure et ses filles déblayent le terrain, trient les pierres, préparent les matériaux avec une ardeur extraordinaire. Sous l’impulsion de la Bonne Mère, François Halley, un simple menuisier, remplit à merveille les fonctions d’architecte, de sculpteur, de conducteur des travaux.

Cependant, le 25 novembre 1842, le clocher, que l’on avait réédifié s’écroule en s’ouvrant comme un livre. Pas de morts ni de blessés ; c’est providentiel, on chante le Te Deum. Tout le monde se lamente et se décourage. La fondatrice résiste aux objections, aux remontrances, aux prières de la Sœur économe. « Nous allons tout reconstruire à la fois ; Dieu le veut ! l’argent ne manquera pas jusqu’à ce que l’église soit rebâtie ; moi, j’en verrai la fin… du paradis. » On démolit et on recommença à construire ; sur une pierre d’angle, la Mère Marie-Madeleine fit graver ces mots qui étaient toute sa devise : « Confiance en Dieu ». La Sœur Placide quête les fonds nécessaires. Plusieurs fois la situation est critique : certains veulent arrêter les travaux, renvoyer les ouvriers ; la Supérieure s’y oppose et la Providence réalise sa prédiction par des secours inespérés. L’église rebâtie fut consacrée en 1856 par Mgr Delamare, évêque de Luçon. La bonne Mère avait prédit que l’abbé Delamare, proposé plusieurs fois pour un évêché, ne deviendrait évêque que lorsque les Sœurs n’auraient plus besoin de lui.

Les dernières années, la mort, le rayonnement dans la gloire.

Dans les dernières années, le nombre toujours croissant des vocations permit à Madeleine Postel de fonder de nombreuses écoles et résidences, dont une à Paris. Elle contribua aussi beaucoup à établir une Congrégation d’hommes, les Frères de la Miséricorde, semblable à la sienne. Malgré sa vieillesse patriarcale, elle continuait sa vie de travail, d’austérité ; les épreuves ne manquaient pas ; elle disait alors, comme au milieu de ses crises d’asthme : « Merci, mon Dieu, encore plus ! »

Cependant elle sentait ses forces faiblir et sa mort prochaine.

Le 2 juillet 1846, elle confia à son entourage que la prochaine fête de la Vierge serait son dernier jour sur la terre. Marie vint la chercher, le 16 juillet 1846, jour de Notre-Dame du Mont-Carmel ; Marie-Madeleine mourut en disant : « Mon Dieu, je remets mon âme entre vos mains. » Elle était plus que nonagénaire et elle avait pu, selon la pratique de toute sa vie, communier le matin même et dire l’office du jour.

Au jour des obsèques, on se recommanda plus à son intercession qu’on ne pria pour le repos de son âme. Le corps, placé dans le caveau situé dans le chœur de l’église abbatiale, fut transféré en 1855 dans la chapelle de la Groix. Là, à fleur de pavé, sous une arcade creusée dans le mur, on éleva un tombeau que surmonte la statue en pierre de la Mère Postel ; elle y est représentée à genoux, devant une croix où sont gravés ces mots : « Obéissance jusqu’à la mort. » On ne cessa d’y venir prier. Des grâces sans nombre, des prodiges éclatants furent obtenus par l’entremise de l’humble fondatrice, en particulier en 1870, en faveur de son abbaye.

Inaugurés en 1891 et conduits avec maîtrise, les divers procès canoniques aboutirent rapidement. Marie-Madeleine Postel fut béatifiée le 17 mai 1908. A cette occasion, Pie X souligna l’angélique pureté, le ministère quasi sacerdotal, la foi inébranlable, l’apostolat de la nouvelle Bienheureuse. La fondatrice des Sœurs des Ecoles chrétiennes de la Miséricorde fut canonisée en même temps que la fondatrice d’un autre Institut enseignant, sainte Madeleine-Sophie Barat, le 24 mai 1925. Sa fête fut fixée au 16 juillet. Aux solennités qui, quelques mois plus tard, eurent lieu à Saint-Sauveur-le-Vicomte, le cardinal Tacci, protecteur de l’Institut devenu un grand arbre, représentait le Pape Pie XI.

F. Carret.

Sources consultées. — Mgr Arsène Legoux, La Bienheureuse Marie-Madeleine Postel (Lille, Paris, 1908). — G. Grente, La Bienheureuse Marie-Madeleine Postel (collection Les Saints, Paris, 1917). — Abbé Delamare, Vie édifiante de la Très Honorée Supérieure Marie-Madeleine, née Julie Postel (Coutances, 1852). — Dom G. Meunier, O. S. B., Gerbe de merveilles (Paris, 1931). — (V. S. B. P., nos 1415 et 1476.)