En 1551, après deux années passées au Pays du soleil levant, saint François Xavier regagne les Indes, à la demande de son supérieur, saint Ignace.

Il avait baptisé 3000 japonais.

Le Japon a été révélé à l’Europe au XIIIe siècle grâce au voyageur vénitien Marco Polo. Au XVIe siècle, les portugais y pénètrent. Les prêtres catholiques vont les accompagner pour annoncer l’évangile à ces pauvres païens qui n’ont jamais entendu parler de Jésus-Christ. Parmi ces missionnaires, l’un brille d’un éclat particulier : c’est le jésuite saint François Xavier. Dévoré d’une charité ardente et d’un immense zèle apostolique, saint François Xavier commence par apprendre la langue japonaise (très compliquée !) puis voyage d’île en île pour prêcher, célébrer la messe, baptiser, donner les sacrements de mariage, de pénitence, d’extrême-onction, etc. En 1551, après deux années passées au Pays du soleil levant, il regagne les Indes, à la demande de son supérieur, saint Ignace. Il avait baptisé 3000 japonais.

À sa suite, les jésuites et les franciscains restent au Japon et consolident l’Église naissante. En l’an 1600, le Japon compte 200 000 catholiques et 300 églises.

C’est alors qu’une terrible persécution commence, sous le gouvernement d’un homme farouchement hostile au christianisme, le seigneur Hideyoshi. La loi est simple : il est interdit d’être chrétien, sous peine de mort. Alors les chrétiens se préparent au martyre avec foi et courage. À Nagasaki, sont arrêtés par la Police six franciscains espagnols, trois jésuites japonais et dix-sept laïques japonais, membres du tiers ordre de saint François. Ils sont ensuite crucifiés et transpercés par des coups de lance. C’était en 1597. Ils seront canonisés par le pape Pie IX au XIXe siècle.

Le sang des martyrs est semence de chrétiens. Après cette sanglante persécution, une ère de paix permet à l’Église naissance de croître rapidement. Les conversions au catholicisme se comptent par milliers. Mais quinze ans plus tard, une nouvelle épreuve arrive. Tous les missionnaires sont bannis du pays. Les chrétiens sont confrontés au dilemme : soit l’apostasie soit la mort. La plupart restent fidèles au Christ et sont décapités ou brûlés vifs. 205 d’entre eux seront béatifiés par le pape Pie IX.

Quelques années plus tard, le nouveau chef placé à la tête du pays intensifie la persécution. Les cruautés comptent parmi les plus monstrueuses qui aient déshonoré l’humanité au cours des siècles. C’est un raffinement d’inhumanité jusque-là inconnu aux peuples, même les plus barbares. Il est vrai que dans tous les pays d’Extrême-Orient, comme en Chine, en Corée ou en Indochine, la pénétration du christianisme s’est heurtée à des déchaînements de violence. Mais une atrocité particulière a caractérisé la lutte antichrétienne au Japon.

Je n’ose pas décrire les supplices. Les lectrices risqueraient de tomber en pâmoison. Ce qui est admirable, c’est que la plupart des chrétiens préférèrent la torture et la mort plutôt que de renier Jésus-Christ.

Le gouvernement japonais, animé d’une haine viscérale contre le catholicisme, est allé encore plus loin. Pour être sûr que jamais un chrétien n’entrerait dans le pays, il a fait graver ou peindre des croix dans tous les ports, sur les embarcadères, afin que nul homme ne puisse sortir du bateau et pénétrer au Japon sans piétiner le signe sacré, ce qui, aux yeux du gouvernement, équivalait à une apostasie. En outre, on força tous les habitants de l’empire à fouler aux pieds une image du Christ ou de la Vierge, afin de voir qui refuserait, pour détecter ainsi les chrétiens cachés et les tuer.

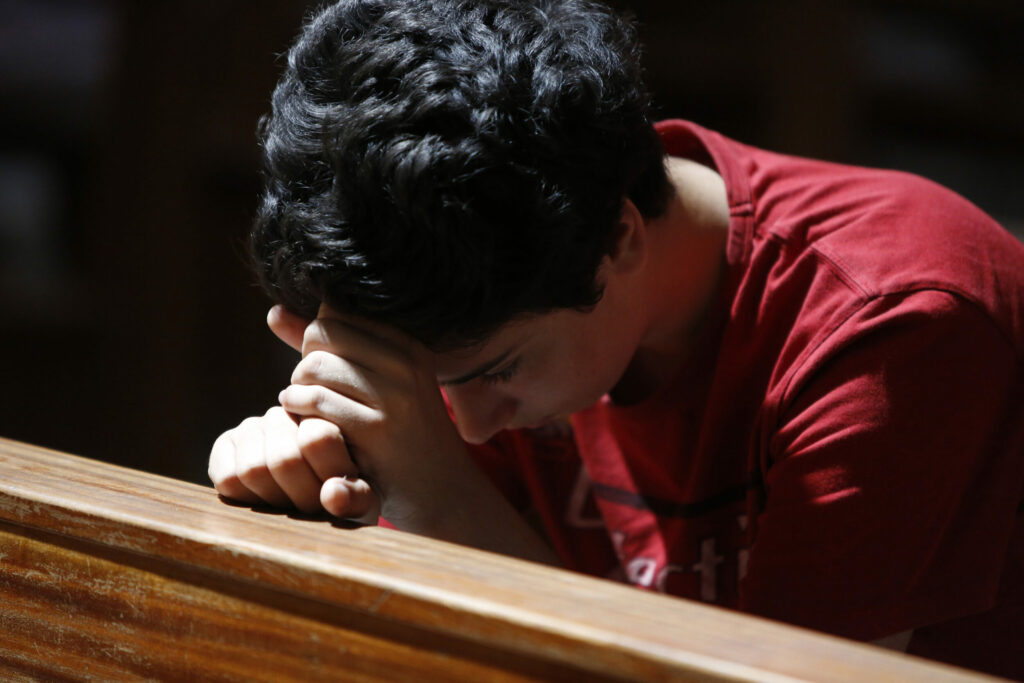

Pendant toute cette période difficile, les catholiques étaient donc privés de prêtres, de messe, d’eucharistie et de confession. Allaient-ils persévérer dans la foi sans le secours de ces moyens surnaturels ? On pourrait penser que non. Et pourtant, un grand nombre est resté fidèle. Comment ? Grâce à la prière en famille, matin et soir, et grâce à la prière de toute la communauté réunie le dimanche, en cachette, sous la responsabilité du chef de la prière. Ces chrétiens persécutés récitaient le chapelet chaque jour, comme les missionnaires le leur avaient enseigné. Et ils conservaient le sacrement de baptême. Ils priaient avec espérance pour que Dieu leur envoie à nouveau des missionnaires. Ils ont dû attendre 250 ans. 250 ans sans messe ni confession, ni confirmation, ni extrême-onction, ni bénédiction, ni sermon (bien pire que pendant le confinement du covid !).

Bel exemple à suivre : nous aussi, comme les Japonais, nous garderons la foi si nous prions chaque matin, chaque soir, et si nous récitons chaque jour notre chapelet. Mais si nous arrêtons de prier, nous risquons de tout abandonner, privés du secours de Dieu, et ainsi de perdre notre âme pour toujours.

Il y avait à Paris, rue du bac, un séminaire qui formait les futurs missionnaires pour l’Asie. Les séminaristes brûlaient du désir d’évangéliser l’Extrême-Orient, de souffrir et même de mourir pour le Christ et pour sauver les âmes. En ce milieu du XIXe siècle, le directeur du séminaire attend avec impatience que le Japon ouvre ses portes aux étrangers. Il faut attendre l’année 1858. Cette année-là, le Japon, pour des raisons commerciales et financières, autorise les Européens à entrer. Mais le christianisme est encore interdit et puni de mort. Les missions étrangères de Paris profitent de cet assouplissement pour envoyer des prêtres. Les missionnaires arrivent au Japon discrètement et cherchent avidement des traces des chrétiens. Ils sont sûrs que depuis 250 ans, il reste encore des catholiques clandestins. Mais comment les reconnaître, dans ce pays où la vraie religion est proscrite ?

Le père Petitjean se trouve à Nagasaki depuis cinq ans. Il dit la messe chaque jour mais personne n’y assiste. Apparemment, son apostolat est stérile. Il n’a aucun paroissien. Néanmoins, il ne se décourage pas, certain que Dieu finira par lui faire retrouver la trace des catholiques. C’est alors que, le 17 mars 1865, vers midi, se déroule un des événements les plus sublimes de toute l’histoire de l’Église.

Le Père Petitjean prie dans son église quand un groupe d’une quinzaine de personnes, hommes, femmes et enfants, s’approche et s’arrête devant la porte de l’église. Le Père leur ouvre la porte et une des femmes lui dit : « Nous avons le même cœur, nous et vous ». Le prêtre est heureux d’entendre une telle déclaration et se demande s’il ne s’agit pas d’un groupe de chrétiens. C’est alors que la femme, pour voir si ce prêtre est un successeur des premiers missionnaires, lui pose trois questions, trois questions fondamentales dont la réponse sera, pour ces laïcs japonais, décisive.

1re question : Où est l’image de sainte Marie ?

À cette question, le cœur du prêtre bondit de joie. S’ils me posent cette question, se dit-il, c’est qu’ils sont catholiques. Rempli d’un immense bonheur, il montre au groupe la statue de la sainte Vierge. « Regardez, dit une dame avec joie, c’est bien sainte Marie, elle tient dans ses bras son auguste fils Jésus ! ». Entendant cela, l’abbé Petitjean a maintenant la certitude que la Providence lui a envoyé les catholiques qui attendaient depuis 250 ans le retour des missionnaires.

2e question : Est-ce que votre chef est le pape de Rome ? Comment s’appelle-t-il ? Est-ce lui qui vous a envoyé ? Le prêtre répond que Pie IX, pape, est bien son supérieur et que c’est bien lui qui a envoyé les missionnaires français au Japon.

3e question : Êtes-vous marié, avez-vous des enfants ? Le prêtre répond qu’il est volontairement célibataire, qu’il a renoncé au mariage, comme ses confrères.

Alors le groupe manifeste une immense joie. « Ce sont bien eux ! Enfin, après 250 ans d’attente, nous avons retrouvé les missionnaires ! »

Remarquons que les trois questions posées sont bien choisies. En effet, si un prêtre aime et prie la sainte Vierge, reconnaît la primauté du pape et reste célibataire, alors c’est la preuve indubitable que ce prêtre est catholique.

Mais la police arrive, le petit groupe doit vite sortir de l’église. À partir de ces retrouvailles historiques, les prêtres reçoivent les chrétiens en cachette, la nuit, pour leur enseigner le catéchisme et les préparer à la confession et à la 1re communion.

Progressivement, les missionnaires découvrent des villages entièrement catholiques, qui priaient en cachette. Une de leur préoccupation est de vérifier la validité du baptême. Dans chaque village, un homme est chargé d’administrer ce sacrement. On l’appelle le baptiseur. La formule latine (ego te baptiso in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti) s’est transmise oralement de génération en génération, mais c’est difficile pour un japonais d’apprendre par cœur et de prononcer une phrase latine. Un jour, le prêtre interroge le baptiseur : « Avec quelle formule donnes-tu le baptême ? ». Le laïc répond : “Baochiso in nomen Patero, Firio e to sura Supiritsu Santo”. Je laisse aux théologiens le soin de dire si une telle formule est valide ou non. Toujours est-il que, dans plusieurs villages, les missionnaires jugèrent nécessaire de rebaptiser tous les chrétiens sous condition, par sécurité.

L’année suivante, le père Petitjean est nommé par le pape vicaire apostolique du Japon. Il est sacré évêque à Hong Kong. L’apostolat se développe. Les conversions au catholicisme se multiplient. C’est alors qu’une nouvelle persécution se déchaîne. À Nagasaki, beaucoup de chrétiens sont torturés. Mais les autorités n’osent pas les tuer, par crainte des représailles des puissances européennes. Il faut attendre l’an 1873 pour que le gouvernement supprime les édits de persécution.

En 1882, Mgr Petitjean ordonne prêtre un diacre japonais, dont le père avait été torturé pour sa foi à sept reprises.

En 1891, le pape Léon XIII érige l’archevêché de Tokyo avec trois évêchés suffragants : Nagasaki, Hakodaté et Osaka.

Aujourd’hui, le Japon ne compte que 0,4% de catholiques. La FSSPX y possède un prieuré. Le prieur est l’abbé Walliez, belge. Son vicaire est l’abbé Onoda, un prêtre japonais qui a fait son séminaire à Ecône il y a 30 ans.

Il y a aussi une sœur de la Fraternité qui est japonaise. Elle s’appelle sœur Marie-Espérance. Elle est en poste à Ecône.

Tous les saints martyrs de Nagasaki, priez pour nous !