Abbé en Bretagne († 555)

Fête le 17 décembre.

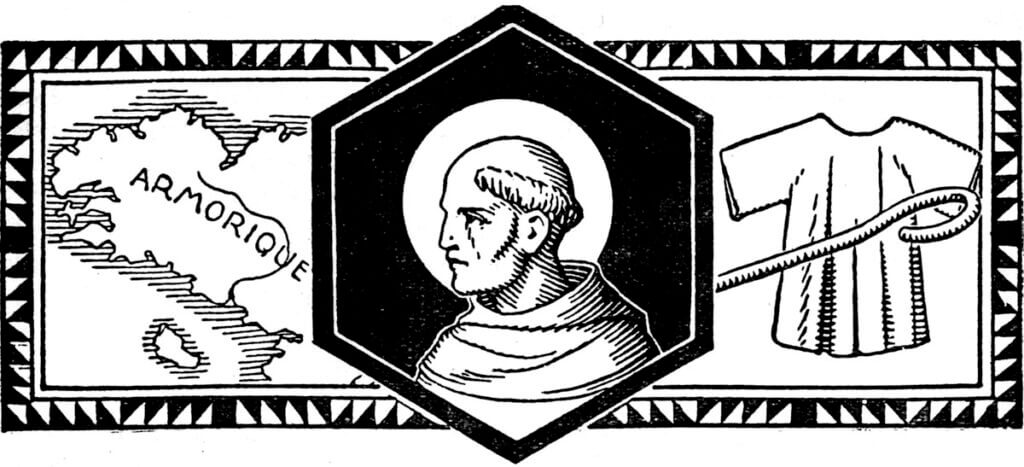

Saint Tugdual ou Tughal avait été l’apôtre de la Domnonée ou « vallée profonde », c’est-à-dire de tout le littoral Nord de la péninsule armoricaine où s’étaient fixés les Domnonii, ou Bretons de la Cornouailles insulaire et du Devon. C’est dans le rayonnement de son œuvre que saint Briac, humble disciple, développera à son tour les éminentes vertus et qualités par lesquelles il apportera aux travaux de son maître le complément nécessaire.

Le disciple de saint Tugdual.

Lorsque Briac (dont la première syllabe du nom : Bri ou Bré signifie, en breton, à la fois « montagne, hauteur, élévation de rang, dignité) naquit en Irlande, d’une famille noble, il n’apparaissait point comme devant avoir à se préoccuper pour l’avenir d’une situation autre que celle que lui préparerait son père, gouverneur d’une place importante. Et s’il fut, de bonne heure, « envoyé aux écolles », selon la jolie expression qu’emploie Albert Le Grand dans une biographie qu’il nous dit tirée des anciens Légendaires de l’Eglise de Tréguier, ce fut uniquement en vue de développer en son intelligence précoce et son esprit averti les connaissances humaines nécessaires à une brillante carrière dans le monde.

Ces « écolles », dont parle l’hagiographe, étaient, on le sait, les monastères, véritables Cités universitaires du temps, où, parfois, se pressaient, composées de religieux et de laïques, des foules de deux à trois mille individus, comme à Clonard, par exemple, sous la conduite de l’Abbé et fondateur, le célèbre Finnian. L’enseignement y était donné par des maîtres éminents en sainteté autant qu’en sciences profanes. A côté de l’étude de l’Ecriture Sainte, fleurissait, non moins approfondie, celles des arts libéraux, ensemble de connaissances où entraient, avec les sciences exactes, la peinture et la musique, et dont les esprits cultivés tenaient à s’orner. Un saint Colomban les trouvera même nécessaires à la détente de l’âme qui sentira moins ainsi les « amertumes du combat spirituel ». Aussi clercs et laïques luttaient-ils d’émulation, soit qu’ils fussent décidés à passer leur vie dans une humble cellule, ou que, loin du cloître, ils aient à mettre à profit l’instruction reçue.

Mais plus encore que vers les sciences ou les lettres, les facultés du jeune étudiant se tournèrent vers Dieu, à qui il résolut de se consacrer entièrement. Cette décision allant à l’encontre des visées paternelles, Briac ne vit d’autre moyen de répondre à l’appel de Dieu que la fuite. Il traversa donc la mer et vint au pays de Galles où saint Tugdual, prévenu par révélation de son arrivée, le reçut au monastère dont il était Abbé. S’il faut en croire le récit d’Albert Le Grand, comme Briac, conduit par Tugdual, pénétrait dans le chœur où se célébrait la messe conventuelle, le diacre chantait ces paroles de l’Evangile : « Celui qui ne renonce à tout ce qu’il possède ne peut être mon disciple. »

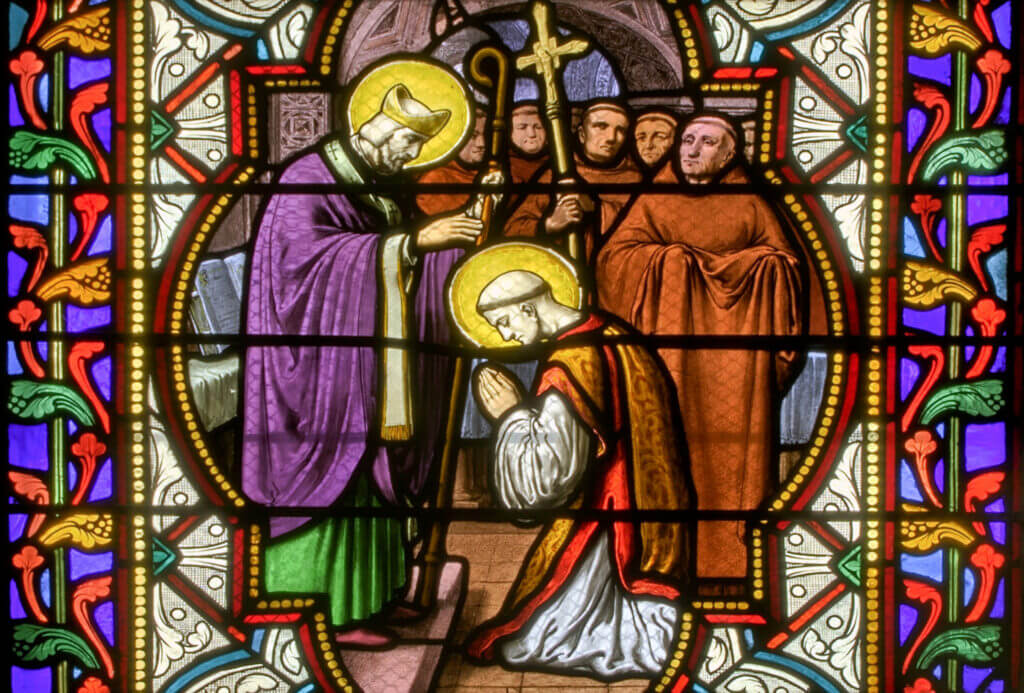

Briac devait réaliser cette invitation dans son sens le plus absolu : son humilité le portait à se faire attribuer les vils travaux, les vêtements les plus pauvres, et son esprit de mortification à observer les jeûnes avec une extrême rigueur. Sa nourriture se composait, à l’ordinaire, de pain sec et d’eau, rarement teintée de vin. Son coucher était la terre dure. Encore restreignait-il son repos à quelques heures, consacrant une grande partie de la nuit à l’oraison ou à l’étude des Ecritures. Ce faisant, et de par la volonté de son supérieur, Tugdual, il se préparait aux Ordres. D’après son historien, il n’accéda à la prêtrise qu’avec une certaine répugnance, ne s’en jugeant pas digne. Tel n’était pas l’avis de l’Abbé, et lorsqu’un ordre du ciel vint déterminer Tugdual à passer en Armorique, Briac, déjà ordonné par ses soins, fut l’un des soixante-dix religieux embarqués avec lui sur le vaisseau mystérieux qui disparut aux yeux de ses passagers une fois ceux-ci débarqués sur le continent.

La demande du prince Deroc’h.

C’était naturellement la forêt profonde qui accueillait les arrivants de ces émigrations premières au sein d’un pays où, dit M. de La Borderie, « les persécutions du fisc, les ravages et les torches des Barbares » avaient porté la ruine. La végétation avait bien vite recouvert des lieux jadis habités, et c’était l’étonnement des émigrants de débarquer dans ces vastes déserts aux ombrages épais si propices au besoin de vie retirée et méditative de nombre d’entre eux.

Briac, comme tant d’autres, comme Kirec, l’un de ses compagnons, et disciple lui aussi de Tugdual, établi à l’embouchure du Douron, Briac, disons-nous, goûta sur les bords du Trieux la paix de ces retraites silencieuses, mais, pas plus que Kirec, il ne devait y demeurer longtemps. Si éloignées fussent-elles du monde, ces solitudes y renvoyaient les échos de la réputation de sainteté des pieux cénobites· Des chemins se traçaient vers les humbles cellules où s’engageaient malades, infirmes, gens désireux de s’édifier et d’imiter de telles vertus ou simplement curieux de les contempler. Kirec prit le parti de fuir son petit monastère de Loc-Kirec et de descendre en Léon. Mais là, saint Pol, l’ayant découvert, en fit son conseiller. Un sort presque analogue attendait Briac.

M. de La Borderie a brossé de saint Tugdual un portrait saisissant. Il nous le montre « comme le grand apôtre, véritable créateur de l’organisation religieuse, non pas seulement dans le pays de Tréguier, mais dans toute la Domnonée, depuis la rivière de Morlaix jusqu’à la Rance ». Or, sur la Domnonée régnait alors le prince Deroc’h, fils de Riwal II et cousin de saint Tugdual. Deroc’h avait établi sa résidence, nous apprend encore le même historien, sur « la lisière septentrionale de la grande forêt de Brocéliande » cette forêt d’où surgirent les romans de chevalerie du cycle arthurien et dont les rameaux couvraient une grande partie de la Bretagne continentale. Sur une butte élevée qui se voit encore, Deroc’h avait édifié son château. C’est là qu’il reçut Tugdual lorsque le Saint vint le prier de seconder son entreprise, c’est-à-dire de l’aider à étendre, en un vaste réseau, sur le pays tout entier, la religion du Christ. A l’exécution de ce projet grandiose était nécessaire la collaboration du prince et de ses sujets, de ceux du moins qui seraient disposés à faire des donations pour la construction des monastères.

Cette collaboration du prince et des sujets est fréquente dans la manière de l’apostolat celtique. Saint Patrice l’avait adoptée en Irlande, où ses prédications visaient d’abord à la conversion du chef parce qu’entraînant généralement celle de tous les individus du clan. Le plus souvent en découlait aussi le don du terrain nécessaire à la construction de l’église nouvelle, dont ici, Deroc’h sera le donateur.

Deroc’h, pour sa part, ne refusait donc pas son aide à l’appel du missionnaire. Mais il y mettait une condition : celle de voir érigé, près de son manoir, un monastère où se célébrerait régulièrement l’office divin et ce par un disciple même de Tugdual. Parmi les nombreux moines amenés d’Irlande par le grand apôtre qui demeurait leur chef, soit qu’ils habitassent avec lui dans son monastère de Tréguier, soit que Tugdual les visitât dans leurs solitudes, Briac était son disciple de prédilection, celui dont il avait, avec un soin jaloux, suivi les progrès dans la vertu. Ce « moine très parfait », selon le mot de M. de La Borderie, l’Abbé pouvait le donner à Deroc’h comme un autre lui-même.

Le monastère de Poul-Briac.

Autant que Kirec, son compagnon et ami, Briac éprouva le vif regret de s’arracher à son paisible monastère de Lan-Pabu, la première fondation de Tugdual sur la terre bretonne. Cependant, en vrai religieux, il n’hésita pas à entrer dans la voie nouvelle tracée par l’obéissance. Ayant reçu la bénédiction de son Abbé, il se rendit à la cour du roi Deroc’h. Celui-ci lui laissa le choix de l’emplacement du monastère et, tout de suite, Briac éleva en l’honneur de la Vierge une petite chapelle : Notre-Dame de Bod-Fao (du Bois de hêtre), autour de laquelle il construisit des cellules pour les religieux que lui envoyait Tugdual. Elles ne furent bientôt plus suffisantes, et Deroc’h lui-même s’occupa de faire édifier de nouveaux bâtiments tandis que, tout alentour, venaient s’abriter les populations. Ce fut l’origine de Poul-Briac, devenu par la suite Bourbriac.

De cet endroit stérile, marécageux – comme l’indique, en breton comme en gallois, le mot Poul, – les moines et les colons, ceux-ci dirigés par ceux-là, firent un lieu fertile qui, débordant l’agglomération proche, s’étendit sur tout un grand canton appelé Minihy-Briac (asile ou domaine de Briac). Au moyen âge ce territoire deviendra la châtellenie de Minihibriac, comprenant cinq paroisses : Bourbriac et Saint-Adrien, Coadout et Magoar, et une partie de Plésidy.

Telle fut l’œuvre des moines appelés par Deroc’h et dirigés par Briac, le contemplatif, que l’obéissance avait mué en homme d’action. Ce n’était cependant pas le but qu’il s’était proposé en suivant Tugdual au-delà des mers. Aussi soupirait-il intérieurement en songeant à la solitude qu’il avait dû quitter et qu’il sentait si proche. Le moment vint où il crut pouvoir la goûter à nouveau, tout étant créé et ordonnancé suivant le bon plaisir de Deroc’h et l’approbation de l’Abbé-prélat du Tregor. Briac, alors, suivit l’exemple de Kirec, mais en se retirant moins loin et en gardant contact avec sa communauté. A une lieue de Bourbriac, il se construisit une logette, le Penity (maison de pénitence) encore appelée Penity Sant Briac. De là il allait, de temps à autre, voir les religieux de son monastère.

Quelques miracles de saint Briac.

On raconte qu’au cours de l’une de ces visites, il fut sollicité par un mendiant à demi nu de lui donner l’aumône et de le guérir de la maladie dont il souffrait « extrêmement », précise Albert le Grand. Briac ne se juge capable que de la première action et encore, pauvre lui-même, n’a‑t-il rien à donner. Enlevant alors sa robe, il en revêt le malheureux et continue son chemin. Mais voici que, tandis qu’il est au chœur, entouré de ses moines occupés au chant de l’Office divin, le pauvre qu’il avait revêtu de sa robe entre et se jette à ses pieds le remerciant de l’avoir guéri par le contact de son vêtement. Briac, inquiet en son humilité, essaye vainement de convaincre cet homme de garder le silence. Mais son protégé n’observera pas plus de discrétion que cet autre délivré d’un serpent qui le poursuivait et guéri de la morsure du reptile par l’intercession du pieux Abbé. Pas davantage ne taira sa réputation de sainteté ce démoniaque hurlant dans l’église du monastère jusqu’à ce que Briac ayant, dit Albert Le Grand, « donné la chasse au diable », le possédé se trouva libéré.

De tels miracles ne pouvaient demeurer cachés et amenaient des foules vers le monastère, ce qui décida Briac à mettre une distance entre lui et la reconnaissance populaire. Albert Le Grand le fait partir pour Rome ; Dom Lobineau confirme ce voyage qui fut pour Briac l’occasion d’un nouveau miracle. Comme il attendait son embarquement sur la Méditerranée, il aperçut un vaisseau ballotté par le vent et la tempête. Effrayé du péril en lequel se trouvait l’équipage, le saint homme se jette à genoux et l’ouragan se calme aussitôt. Les marins, alors, de remercier leur sauveur.

Cette reconnaissance s’est perpétuée à travers les siècles dans le monde marinier, puisque sur l’une des faces extérieures de l’église de Saint-Briac, construite en 1671 et remplaçant une précédente église du xiiie siècle, se lisait, sous quatre maquereaux sculptés en relief, cette inscription : « La charité des mariniers a bâti cette église. » Dans le mur oriental de l’église reconstruite de nouveau, sont encastrés les maquereaux de l’ancien édifice. De plus, le Pouillé de Saint-Malo (1739–1767) porte que si « la fabrique de Saint-Briac n’a aucun revenu fixe, les habitants font à certains jours la pêche à son profit, ce qui produit assez ».

Le voyage de Rome.

La tempête s’étant apaisée, ainsi que nous l’avons vu, Briac s’embarque pour l’Italie, sur le vaisseau sauvé par ses prières, et gagne Rome. Son but était de recevoir la bénédiction du Pape, et il ne semble pas avoir fait dans la Ville Eternelle un long séjour. Il s’en revint ayant, écrit Albert Le Grand, « visité le Saints Lieux et satisfait à sa dévotion ». Au retour il demeure à Arles deux ans. Il y est sollicité par l’évêque du lieu, plein d’admiration pour ses vertus et ses miracles (notamment la guérison d’un personnage de marque subitement soulagé par son intercession d’une fièvre pernicieuse dont il souffrait depuis cinq ans), de terminer ses jours dans un monastère que ce prélat se proposait d’édifier pour lui. Mais sous le ciel bleu de Provence, le moine breton ne pouvait oublier son pays, les fils qu’il y avait laissés. Il partit donc, et la joie de le retrouver se manifesta vive parmi les moines à la vue de leur père. Pour celui-ci, il ne devait plus songer qu’à se préparer à la mort, mais ce ne fut pas sans avoir accompli un nouveau et sublime miracle de la charité.

Derniers jours de saint Briac.

Avant de s’ensevelir dans son monastère, Briac eut l’occasion de visiter un personnage qui jusque-là avait mené une vie sainte, mais qui avait fini par en concevoir de l’orgueil, au point de mépriser ses semblables. Le châtiment vint sous la forme d’une maladie qui le réduisit au désespoir. Dans cette extrémité, Briac essaya d’apaiser le malheureux. N’y réussissant point par ses paroles, il se retira pour prier et eut le bonheur de lui obtenir la patience et la résignation, puis de le confesser. Peu après, le ciel, écoutant les prières de Briac, accorda au patient la guérison de son mal.

Dom Lobineau place la mort du saint Abbé vers 555, tandis qu’Albert Le Grand donne à ses personnages une avance d’un siècle. Cette mort survint le 17 décembre et Briac fut enterré dans son monastère où ses reliques et son tombeau échappèrent miraculeusement à l’incendie allumé par les Normands envahisseurs.

Culte de saint Briac.

Saint Briac était surtout prié pour la guérison des épileptiques, des grands nerveux, des fous, tradition qui semble quelque peu interrompue. Le P. Albert Le Grand a vu sous l’autel de l’église abbatiale de Bourbriac, reconstruite et devenue paroissiale, « une cave fermée de deux grilles de fer arrêtées d’une barre de même », où l’on enfermait les malades pendant qu’on disait la messe à leur intention. Cette cave correspondrait bien à la crypte dont la Revue de Bretagne et de Vendée a donné en 1857 la description et à laquelle on accédait du transept de l’église par quelques marches.

D’autre part M. de Kerdanet, dans ses annotations à la Vie des Saints de Bretagne Armorique, d’Albert Le Grand (édition de 1837), dit que le jour de la fête « les infirmes se rendent à Bourbriac où on leur fait faire d’abord tout le tour de l’église à l’extérieur, puis on les introduit dans l’église où un prêtre en étole les évangélise et leur met sur la tête les reliques de saint Briac. Quelques-uns de ces malades, ajoute le narrateur, poussent alors des cris affreux, mais une fois sortis du cimetière et du bourg ils sont assez tranquilles pour s’en retourner chez eux et ils ne ressentent presque jamais d’attaque de leur infirmité durant l’année où ils ont visité l’église de Bourbriac. Telle est du moins, conclut M. de Kerdanet, la tradition commune. On invoque encore saint Briac pour les migraines et les épilepsies ». En certains endroits on lui offrait des cheveux. Le même auteur nous apprend que l’Office divin se célébrait dès lors le deuxième dimanche de juillet dans la chapelle du Penity, ruinée pendant la Révolution mais restaurée en 1825.

Albert Le Grand, qui écrivait au xviie siècle, parle encore de la fontaine miraculeuse, coiffée d’un petit dôme, et du lavoir alimenté par une canalisation souterraine. Ces monuments ont disparu ; mais l’eau continue à se déverser dans la cour du presbytère ;

Saint Briac n’a pas cessé d’être en grande vénération à Bourbriac. Beaucoup d’enfants reçoivent son nom au baptême et deux « Pardons » sont célébrés en son honneur. L’un, véritable petit pèlerinage, a lieu le jour de l’Ascension. Déjà le P. Albert notait, de son temps, la procession du jour de l’Ascension comme très ancienne et comme rappelant la coutume du saint de processionner solennellement en ce jour commémoratif de la fondation de son monastère tout autour des terres données par le roi Deroc’h. Le vieil historien signale également que lorsqu’il fut lui-même à Bourbriac « rechercher cette histoire », il y avait appris la merveille accomplie en 1591. Jette année-là, la ville de Guingamp, toute proche de Bourbriac, étant assiégée par l’armée royale sous la conduite du prince de Dombes, on remit la procession à cause des bandes de soldats que l’on craignait de rencontrer. Cependant un vieux piètre, au soir de ce jour, voulut suivre seul le parcours de la procession. A sa grande surprise, il trouva « les fossés rompus et les champs ouverts, battus et frayés, comme si la procession y eût été à son ordinaire ». Ainsi, à Locronan, pour la « troménie » sexennale, ou procession autour de l’asile de Saint-Ronan, prépare-t-on d’avance les champs du parcours. Et il semble bien que la « lieue de tour » (al leo-dro) corresponde assez exactement à la troménie ronanienne. Elle se fait silencieusement, le chapelet à la main. Le chemin en est varié ; il suit tantôt la grande route, tantôt un sentier, tantôt il passe à travers champs. Le tour fait un total de trois kilomètres. La tradition le donne comme étant le circuit du monastère de saint Briac lorsqu’il s’établit à Poul-Briac.

Le second Pardon a lieu le troisième dimanche de juillet, mais rien ne le distingue des Pardons bretons ordinaires. Cependant, à la fin des Vêpres on « impose » aux enfants les reliques du Saint.

Les reliques.

Les reliques de saint Briac, préservées du pillage des Normands, échappèrent encore à la mutilation du tombeau par suite de l’écroulement de la nef en 1765 ainsi qu’aux profanations de la Révolution. Elles ont été reconnues par Mgr Caffarelli, le 28 août 1807, et plus tard par Mgr Groing de La Romagère, l’un et l’autre évêques de Saint-Brieuc. Elles sont renfermées dans une boîte en écaille de tortue entourée de cercles d’argent. « Exposées, dit M. le chanoine Thomas, à la vénération des fidèles le jour du Pardon (celui du troisième dimanche de juillet), elles sont surtout visitées par les épileptiques qui viennent demander à saint Briac la guérison de leur terrible maladie. » Ces reliques sont portées processionnellement au jour de la leo-dro, durant le parcours tout entier.

Le tombeau de saint Briac se trouve à l’intérieur de l’église de Bourbriac. « Ce tombeau, qui était fort beau, fut remplacé, écrivait M. de Kerdanet, après la mutilation dont il a été parlé, par un autre tombeau placé au bas de l’église côté du Nord ; la base en est construite de pierre de taille du pays et la tablette, débris de l’ancien sarcophage, est formée d’une seule pierre blanche sur laquelle repose la statue couchée du Saint, dépourvue de la mitre et de la crosse qui l’ornaient autrefois. » Cette représentation n’en est que plus exacte, la mitre n’ayant commencé qu’à la fin du xe siècle à devenir l’attribut des Abbés.

Patronage de saint Briac.

En dehors de Bourbriac, dont il est le titulaire de l’église paroissiale, saint Briac exerce notamment son patronage sur la localité qui porte son nom et située non loin de Saint-Malo. L’Eglise, nous l’avons vu, est due à la dévotion des marins. Dans le chœur existaient deux bénitiers octogonaux, en granit, dont le fond était orné de poissons sculptés. Actuellement, des deux côtés du maître-autel, l’on voit deux belles statues de saint Briac et de son maître, saint Tugdual.

A un kilomètre de Saint-Briac existait autrefois une petite chapelle dite de Pabu ou de Tugdual, rappelant le séjour de celui-ci et de son disciple saint Briac. On retrouve encore saint Briac comme patron de Lanlaff, de Mené-Briac en Tréguier, et, en outre, d’après M. de Kerdanet, de trois ou quatre chapelles situées en Basse-Bretagne.

M. Le Berre.

Sources consultées. – Albert Le Grand, O. P., Vie des Saints de Bretagne-Armorique (Quimper, 1902). – Dom Lobineau, O. S. B., Vie des Saints de Bretagne (Rennes, 1725). – Arthur de La Borderie, Histoire de Bretagne, t. I.