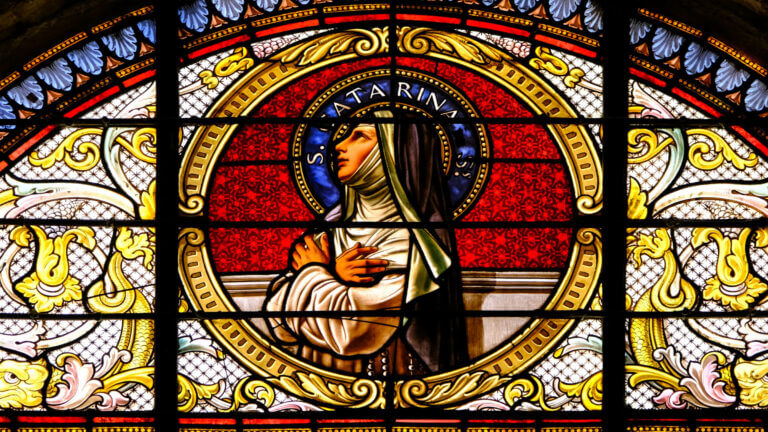

Vierge, fondatrice de l’Institut des Sœurs du Sacré-Cœur (1779–1865)

Fête le 25 mai.

Sainte Madeleine-Sophie Barat est une des plus belles âmes de fondatrices d’Instituts religieux qu’ait vues la première moitié du xixe siècle. Vouée au Sacré Cœur de Jésus, elle en est, dans sa vie intérieure, la fidèle imitatrice par son amour généreux, doux et humble ; dans sa vie extérieure, elle s’en fait l’apôtre infatigable, surtout par la fondation et la direction d’une Congrégation. La nouvelle Société est, en effet, destinée à propager le culte du Sacré Cœur en travaillant à la sanctification des âmes, surtout par l’instruction et l’éducation chrétienne des jeunes filles.

Une éducation solide, austère et complète.

La future fondatrice naquit le 12 décembre 1779, à Joigny, dans le diocèse de Sens, en Bourgogne. Venue au monde dans des conditions fâcheuses causées par un terrible incendie qui éclata en pleine nuit près de la maison paternelle, elle ne semblait pas devoir vivre ; aussi eut-on hâte de la baptiser en lui donnant son frère Louis pour parrain. Contre toute prévision, l’enfant se fortifia ; elle grandit dans la douce atmosphère du foyer familial. Elle fut particulièrement choyée par sa mère ; cette femme d’une nature ardente, d’une intelligence et d’une délicatesse d’âme bien au-dessus de sa condition sociale, avait épousé un vigneron-tonnelier.

Sophie, qui était par son caractère un peu fougueux et très sensible à la fois, le vivant portrait de sa mère, put suivre assez tôt les catéchismes de sa paroisse. Charmé par les réponses intelligentes et la candeur de cette fillette qui, devant ses compagnes, disait tout haut ses petites fautes, le curé lui fit faire sa première Communion. Elle avait dix ans ; la grâce dut descendre à flots dans ce cœur si innocent et si vibrant d’amour pour Jésus.

A cette époque, Louis Barat achevait ses études théologiques au Grand Séminaire de Sens. Comme il n’avait pas l’âge requis pour recevoir tout de suite le sacerdoce, on l’envoya professer les mathématiques au collège de Joigny. Dieu le ramenait près de sa sœur et filleule afin qu’il lui servît de précepteur et de directeur. Il devina peut-être les desseins providentiels ; ce qui est sûr, c’est qu’avec l’instruction adaptée à l’âge et à l’esprit de la jeune fille, il lui donna une éducation forte, virile. On a justement dit que pour un tel homme, il n’y avait qu’une manière possible d’aimer sa sœur, c’était de la perfectionner en taillant à coups rudes dans cette âme d’une blancheur éclatante l’image de Jésus humble et détaché de tout.

Dans l’étude comme dans la vertu, Sophie fit de si rapides progrès que le professeur fut amené à développer son instruction au-delà des limites ordinaires : il lui apprit le latin, le grec, au point qu’elle put lire dans le texte les grands auteurs classiques. Ordonné prêtre en 1795, après vingt mois d’une dure captivité, l’abbé Barat obtint de sa famille, non sans peine, d’emmener sa sœur à Paris. Dans la maison de Mlle Duval, elle mena une vie pauvre et retirée, toute de prière et de travail, approfondissant les auteurs sacrés, se perfectionnant dans l’étude et l’usage de l’italien et de l’espagnol, et, sur un autre plan, cheminant dans la voie austère de l’humilité et du renoncement complet à ses goûts.

De plus en plus, cette âme d’élite, cette intelligence souple et cultivée voulait appartenir à Dieu seul, faire pour lui de grandes choses, au point de regretter de n’être pas un homme. La vierge au cœur viril et humble tout à la fois, qui désirait n’être rien pour que Dieu fût tout, pensait entrer au Carmel comme Sœur converse. La Providence avait sur elle des desseins tout différents.

Rencontre du P. Varin.

Au lendemain de la Révolution française, quelques ecclésiastiques se groupèrent en une petite communauté, en Allemagne d’abord, puis en France, sous le nom de « Pères de la foi ». Ils voulaient reconstituer la Compagnie de Jésus. Le supérieur, le P. Léonor de Tournély, était très dévot envers le Sacré Cœur de Jésus ; de plus, il se sentait poussé par Dieu à fonder une Société nouvelle pour l’éducation des jeunes filles. Avant de mourir à Vienne, en Autriche, le 9 juillet 1797, âgé seulement de trente ans, il confia au P. Joseph Varin d’Ainvelle, qui avait quitté l’armée de Condé pour entrer dans la petite Société des Pères de la foi, le soin de réaliser aux moments du Seigneur les vouloirs divins. Le nouveau supérieur rentra à Paris avec ses confrères en juin 1800. L’abbé Barat, cédant à l’attrait qui l’appelait, lui aussi, à vivre sous la règle de saint Ignace, rassuré, d’autre part, sur la vocation religieuse de sa sœur, s’engagea dans l’association du P. Varin, ou, comme on disait aussi, « du P. Joseph ».

Un jour, raconte ce dernier, que je me trouvais seul avec le P. Barat, dans la pauvre chambre qui nous servait à la fois de dortoir, de réfectoire, de salle d’étude, de cuisine et même de salon, assis tous deux sur une modeste couchette, je lui demandais s’il n’avait rien qui l’attachât au monde. Il me répondit qu’il avait une petite sœur, âgé de vingt ans, ayant appris le grec et le latin au point de traduire couramment Homère et Virgile, capable de faire une bonne rhétoricienne : elle croyait avoir la vocation religieuse et entrerait sans doute au Carmel. Pour l’instant, elle était allée passer quelques semaines dans sa famille.

Cette réponse fut une révélation pour le P. Varin. Un mois après, il voyait pour la première fois Sophie Barat. L’instruction très au-dessus de l’ordinaire que possédait la jeune fille, son extrême modestie, sa timidité même, confirmèrent le prêtre dans la conviction qu’il avait devant lui celle qui serait la pierre fondamentale de l’édifice projeté en vue de la gloire du règne du Sacré-Cœur de Jésus. Il communiqua son dessein au P. Barat, qui considéra sa tâche comme achevée. Désormais le P. Varin serait le guide et le père spirituel de la future fondatrice, dont l’âme s’ouvrit en toute confiance et dilatation. Sur le conseil de son nouveau directeur, Sophie renonça au Carmel.

Fondation de la Société du Sacré-Cœur de Jésus.

Après avoir réfléchi et prié, le P. Varin lui parla des vertus et du projet que, sous l’inspiration du ciel, le P. de Tournély avait conçu sans pouvoir le réaliser : établir une Société enseignante vouée au Cœur de Jésus. Il déclara à Madeleine-Sophie que Dieu l’appelait à travailler à l’établissement de cette œuvre d’éducation chrétienne. « J’y penserai », répondit-elle, hésitant à la vue de sa faiblesse pour une telle entreprise. « Il n’y a plus à y penser, reprit le Père ; quand la volonté de Dieu est connue, il ne s’agit que d’obéir. »

La jeune fille obéit. Avec trois compagnes, elle forma une petite communauté, à laquelle le P. Varin donna une règle et des soins assidus. De l’avis de toutes, la générosité dans l’amour et l’apostolat, un esprit noble et fort mais tout détrempé de douceur, devaient caractériser, selon la volonté du Sacré Cœur, la nouvelle association. Le 21 novembre 1800, après une retraite, les pieuses filles se consacrèrent au Cœur de Jésus.

La société du Sacré-Cœur venait de naître à Paris dans la maison de Mlle Duval. Moins d’une année après, le 15 octobre 1801, la petite communauté se transportait dans un modeste pensionnat d’Amiens : ce fut là le vrai berceau des religieuses du Sacré-Cœur : elles le devaient au zèle actif de leur fondateur, le P. Varin, et à l’appui d’un saint prêtre de l’endroit, l’abbé de Lamarche, ancien aumônier de ces Carmélites de Compiègne martyres de la foi.

Sophie Barat fut désignée comme professeur des classes supérieures. La communauté vivait dans le travail, la prière, l’obéissance et la plus grande pauvreté. Sophie avait apporté pour toute fortune un écu de six francs ; la nourriture se composait des restes des pensionnaires. Néanmoins une joie véritable remplissait toutes les âmes, car on aimait Dieu et pour lui plaire on faisait volontiers n’importe quel sacrifice. Dans la première semaine de juin 1802, Mlle Barat fit profession.

Supérieure à vingt-trois ans : les fondations.

Peu avant la fin de l’année 1802, la supérieure de la communauté, Mlle Loquet, quitta la Société, après avis du P. Varin. Elle retourna à Paris. Pour la remplacer, chacun désignait Sophie Barat. On la savait instruite, entendue aux affaires, douce et généreuse, surtout très unie à Dieu. Pour vaincre toute résistance provenant de la grande humilité de la religieuse, le P. Varin lui imposa, sans avis préalable, la charge vacante. « Servir Dieu, c’est faire sa volonté, avait-elle répondu à son directeur qui l’interrogeait devant ses compagnes. – Eh bien ! repartit le Père avec autorité, sa volonté est que vous soyez supérieure. » Ce fut un coup de foudre pour cette jeune fille de vingt-trois ans, la plus jeune de toutes les Sœurs. Elle tomba à genoux, pleura, supplia : sa peine faisait pitié. Le P. Varin fut inflexible. Pendant dix ans, sa fille spirituelle demandera vainement grâce. Dieu lui laissera jusqu’à l’extrême vieillesse, « pour l’expiation de mes péchés », répétera-t-elle souvent, 1e fardeau de la supériorité.

Le fondateur continua de s’occuper, malgré ses courses apostoliques, de la plus importante de ses œuvres. Ses lettres comme ses paroles répétaient la devise préférée : « Courage et confiance ! » Il insistait, dans ses conseils comme dans ses ordres, sur la virilité et l’abnégation les plus grandes possibles, sans dissimuler à la Mère Barat qu’elle aurait beaucoup à souffrir, car la croix est la rançon et le gage des bénédictions divines.

En 1804, Sophie, gravement atteinte par la maladie (on parlait de cancer et de phtisie), passa, par obéissance, deux mois à Paris ; les soins dévoués et intelligents des Filles de la Charité lui firent beaucoup de bien. A son retour à Amiens, elle consacra en la fête de l’Assomption sa communauté à la Sainte Vierge, et, grâce à l’aide de Marie, elle la transporta six semaines plus tard, le 29 septembre, dans un local plus vaste, l’ancien couvent de l’Oratoire. Les vocations arrivent, plusieurs cueillies ici et là par le P. Varin. Ce dernier a préparé aussi la fondation d’une nouvelle maison. En décembre 1804, la Mère Barat, avec deux compagnes, arrive à Grenoble, au monastère de Sainte-Marie d’en Haut. Une ancienne Visitandine, Philippine Duchesne, femme à l’esprit et au cœur tout virils, et quelques autres religieuses groupées autour d’elle, veulent, sur le conseil du P. Varin, s’agréger à la Société du Sacré-Cœur. La prudence, la douceur et la vertu de Sophie obtiennent, malgré les difficultés, le résultat désiré. Aux deux établissements, il faut une Supérieure générale. La Mère Barat est élue le 18 janvier 1805. Elle établit quelque temps après le noviciat de la Société à Poitiers, dans une ancienne abbaye de Feuillants devenue un pensionnat. Elle y amène de Bordeaux quelques postulantes, et prend part aux travaux les plus rudes. Elle dirige les novices dans les voies de la générosité, implantant dans les âmes l’esprit de sacrifice, l’amour de la croix, le renoncement à la volonté propre. Après Poitiers, la fondation d’une maison à Niort en 1808 se fit dans le dénuement le plus évangélique.

Une crise périlleuse : l’élaboration des Règles de l’institut.

Une crise douloureuse allait éprouver le jeune Institut. L’abbé de Saint-Estève, aumônier de la maison d’Amiens, lui avait imposé son influence et des innovations étrangères à l’esprit du Sacré-Cœur. Se donnant les prérogatives de fondateur, il élabora des Constitutions dénuées d’unité et d’originalité. Elles furent désapprouvées par le P. Varin et par toutes les maisons, sauf Amiens : celle de Doorsile près de Gand se sépara même de la Société. La Mère Barat pria, patienta, se fit pendant des années, par de fréquentes visites à ses filles, la gardienne du véritable esprit de l’œuvre. En 1813, avec le fondateur, elle rédige à Chevroz les Règles définitives et les emporte à Amiens. L’abbé de Saint-Estève, transféré à Rome, résolut de faire approuver son œuvre personnelle dans ses plans ; les religieuses du Sacré-Cœur devenaient les « Apostolines ». Il se hasarda même à écrire, en 1815, que seule sa Société était reconnue et approuvée, que toutes les maisons de France devaient relever de celle de Rome, sous peine d’être dissoutes. Heureusement il fut désavoué à Rome ; dès lors la cause du Sacré-Cœur triomphait. Mme Barat présenta les véritables Constitutions au Conseil général de la Société réuni à Paris. Toutes les conseillères y donnèrent leur adhésion ; à la fin de l’année 1815, la Supérieure générale pouvait dire que toutes ses filles ne faisaient vraiment qu’un seul cœur et une seul âme dans le Cœur de Jésus. Onze ans plus tard, le 22 décembre 1826, Léon XII donnera à l’œuvre l’approbation pontificale.

Merveilleuse extension de la Société : les épreuves.

Pendant ces années douloureuses, la Mère Barat n’eut aucun mot de blâme pour ceux qui ébranlaient la Société dans son esprit et son but. Pourtant elle souffrit beaucoup. Plusieurs fois même sa vie fut en danger, par suite de maladies ou d’accidents. Dans l’hiver de 1823, les médecins l’avaient condamnée : une de ses nièces fit le sacrifice de sa vie pour sa tante ; elle fut écoutée et exaucée. C’était la rançon d’extensions sans cesse grandissantes.

Le noviciat général fut établi à Paris, d’abord à la rue des Postes (plus tard rue Lhomond), puis à l’hôtel Biron. En 1817, cinq religieuses, sous la conduite de Mme Duchesne, l’ardente missionnaire du Sacré-Cœur, fondèrent en Louisiane cette mission d’Amérique si fertile en prodiges et en bienfaits surnaturels. En France il y eut, avant la révolution de 1830, les fondations de Lyon (la Ferrandière), de Bordeaux, du Mans, d’Autun, de Besançon, de Metz. Pour cette dernière maison, comme pour celle de Bordeaux et pour d’autres encore, ce sont des petites communautés locales qui, afin de reprendre vie, veulent s’agréger au Sacré-Cœur. Le Pape Léon XII demanda à Charles X d’installer les religieuses de Mme Barat dans le couvent de la Trinité-des-Monts à Rome. La fondation de Turin fut faite sur la généreuse et intelligente initiative du roi de Sardaigne, Charles-Félix, et de la reine Marie Christine.

Dans la première moitié du xixe siècle, les religieuses du Sacré-Cœur s’installent en Italie (Parme, Gênes, Pérouse, etc.), en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Irlande, en Angleterre, en Pologne, en Espagne. A chaque nouvelle preuve de la bonté miséricordieuse de Dieu envers l’Institut, la fondatrice, qui se dépensait sans compter pour la plus grande gloire du Sacré Cœur, s’humiliait et répétait : « Qu’il est doux de devoir se confier en Jésus ! »

La révolution de 1830 obligea Mme Barat, incapable de marcher par suite d’une chute survenue l’année précédente, à installer le noviciat à Montet, en Suisse. Elle put ensuite visiter ses maisons du Midi, puis de l’Italie, établir un noviciat romain, fonder les résidences de Bruxelles (Jette-Saint-Pierre), de Marseille, de Nantes.

Refonte des Constitutions. – L’Institut en péril.

L’accroissement considérable de la Congrégation nécessitait quelques changements d’ordre secondaire dans les Constitutions existantes. Malgré Mme Barat et les amis de l’Institut, le Conseil général de 1839 fit une refonte presque totale des Règles dans le moule de celles de la Compagnie de Jésus, transporta à Rome la maison-mère, partagea la Société en provinces. Ces nouveaux statuts modifiaient le but, l’esprit de la Congrégation fondée par le P. Varin qui déclarait avec tristesse ne plus retrouver l’œuvre primitive.

Des changements si profonds suscitèrent en France les protestations de plusieurs évêques, l’opposition active de l’archevêque de Paris. Le gouvernement menaça de dissoudre la Société du Sacré-Cœur. Il n’y eut plus chez les religieuses la parfaite unité d’esprit et de cœur. La fondatrice, après le Conseil, avait consacré son Institut à Notre-Dame des Sept-Douleurs. Profondément triste et impuissante, elle pria, prêcha la paix, agit avec prudence. Elle était comme tirée en des directions contraires par les partis en présence. Préventions injustifiées, ingratitudes, suspicions ou blâmes injurieux, attaques de la part de personnes qu’elle aimait, elle supporta tout sans se plaindre ni même se disculper ou se défendre. Enfin, en mars 1843, Grégoire XVI déclara que la Société devait être gouvernée conformément aux Règles confirmées par Léon XII en 1826.

Quelques années plus tard, la révolution de 1848 ferma les florissantes maisons de Turin, de Pignerol, de Saluces, de Parme, de Gênes, et menaça même celles de Rome. Ce furent des mois de souffrances et de sacrifices pour la Mère Barat, toujours soumise et confiante malgré tout. Le 19 avril 1850, le P. Varin mourait. Mais la croix est l’arbre de la vie, et avec elle viennent tous les biens. L’Institut étendait chaque année son activité apostolique.

« Ah ! le moi si je le tenais, je l’étranglerais. »

A en croire Mme Barat, elle n’était pour rien dans la fondation et l’essor merveilleux de sa Société ; elle n’était qu’un obstacle perpétuel, montrant bien par son existence que Jésus seul agissait et gouvernait. Elle ne voulait pas qu’on lui donnât le nom de fondatrice. Le Cœur de Jésus était le seul fondateur. « C’est une révélation de l’humilité que la Mère Barat », disait un évêque.

Lui adresser des éloges, surtout en public, était lui infliger un véritable supplice ; elle se vengeait par une fine repartie ou en n’invitant plus jamais l’orateur indiscret. « Ah ! le moi, si je le tenais, je l’étranglerais. » Elle affirmait par contre que l’humilité était le grand moyen de réparation, la vertu des nobles âmes, l’aiguille qui raccommode bien des trous dans les actions imparfaites. Joignant les actes aux paroles, elle cherchait toutes les occasions de rendre service aux Sœurs converses : balayant, épluchant les légumes, gardant les animaux de l’étable. La pratique de sa vie, c’était de supporter tout ce qui vient du prochain, sans rien donner à supporter à personne. Elle se faisait une loi de cacher ses souffrances et ses pénitences : « Il faut, disait-elle, faire son secret de ce que l’on souffre, ce silence est agréable au Cœur de Jésus. »

Il faut bien le dire, l’amour du Cœur de Jésus avait fait l’unité, la beauté et la fécondité de cette longue existence. Jusqu’au dernier soupir, Mme Barat fit connaître et aimer le divin Cœur, s’immola pour en procurer la gloire et pour sauver les âmes, réalisant pleinement le testament spirituel laissé en avril 1863 à ses filles.

Le soir d’une belle vie. – Dans la gloire des Saints.

La vieillesse de Mme Barat fut, comme le reste de sa vie, vouée à l’amour, à l’imitation et à l’apostolat du Cœur de Jésus. Quoique très affaiblie par l’âge et les infirmités, la Supérieure générale continua à diriger sa Congrégation. En 1864, elle réunit et préside le huitième Conseil général de la Société. On refuse la démission qu’elle présente : elle obtient d’avoir comme vicaire la Mère Goetz. L’année suivante, elle souligne ces paroles pour ses filles : « Tout, absolument tout, au Cœur de Jésus ! » Frappée d’une congestion cérébrale, le 22 mai, elle perdit l’usage de la parole : elle avait prié Dieu qu’il n’y eût pas pour elle, au lit de mort, des paroles qui seraient comme un testament. Elle mourut le jeudi 25 mai 1865 dans la nuit : c’était la fête de l’Ascension. Elle avait quatre-vingt-cinq ans et gouvernait ses filles depuis plus de soixante ans ; son Institut comptait alors plus de 3 000 religieuses.

Son corps embaumé fut déposé à Conflans-Charenton, près de Paris ; il fut ensuite transporté en 1904 au couvent de Jette-Saint-Pierre, près de Bruxelles, et, après la béatification faite par Pie X, le 24 mai 1908, on le mit dans une magnifique châsse. Le 25 mai 1925, soixante ans, jour pour jour, après la mort, Pie XI canonisait Madeleine-Sophie Barat : en cette année jubilaire, l’Institut qu’elle avait fondé comptait 150 établissements répandus dans presque toutes les parties du monde.

Sa statue a été placée, en septembre 1934, à Saint-Pierre de Rome parmi celles des fondateurs d’Ordres.

F. Carret.

Sources consultées. – Mgr Baunard, Histoire de la Vénérable Mère Madeleine-Sophie Barat, fondatrice de la Société du Sacré-Cœur de Jésus (Paris, 1876). – Ch. Geoffroy de Grandmaison, La Bienheureuse Mère Barat (collection Les Saints, Paris). – (V. S. B. P., nos 1197 et 1198.)