C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils seront deux dans une seule chair…

Genèse 2, 24

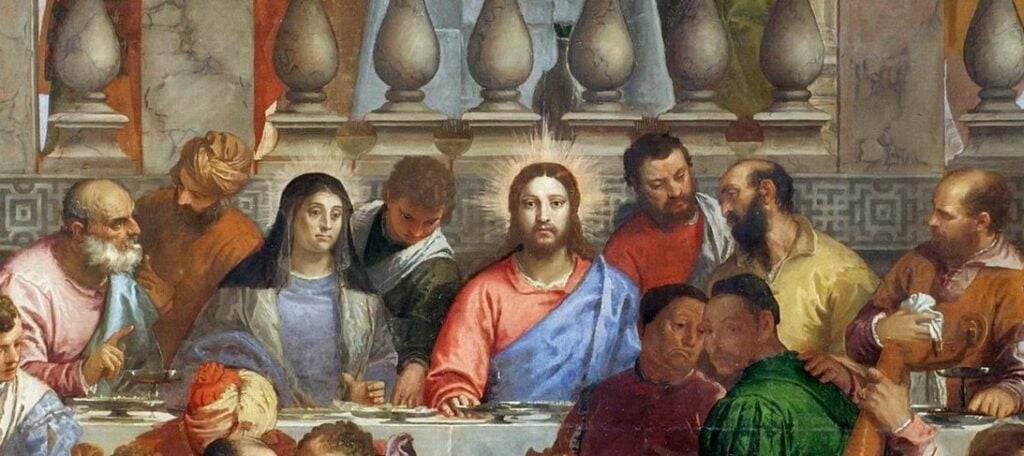

Quoi de plus réjouissant que ce cadre des noces à Cana ? On s’intéresse toujours à un mariage. Si le cœur humain ne possède pas en lui-même assez d’amour, il en cherche chez les autres. Bien sûr, ce n’était ni le cas de Notre-Dame, ni le cas de Notre-Seigneur. La suite de l’évangile nous montre au contraire que tous les deux y étaient pour répandre le trop plein d’amour qu’ils avaient dans leur cœur.

Il n’est pas bon que l’homme soit seul.

Genèse 2, 18

Le récit biblique de l’institution divine du mariage, au début même de l’Humanité, est dans toutes les mémoires. Quand, récemment formé du limon de le terre, Adam vit avec admiration la femme que Dieu lui donnait pour compagne, il s’exclama : Voici l’os de mes os, la chair de ma chair, et le Seigneur scella leur union par cet ordre qui assurait la perpétuité du genre humain, croissez, multipliez-vous, remplissez la terre.

En cet scène, en ces paroles, se trouvent les éléments constitutifs du mariage : sa noblesse, puisque Dieu y préside ; son unité et son indissolubilité, puisqu’un seul couple est en jeu ; sa fin, puisqu’il s’agit de la transmission abondante de la vie.

Désormais, il sera obligatoire de se conformer au modèle, il sera interdit de le modifier.

Le contrat des époux, voulu en ses modalités et conséquences par le Créateur, est saint par sa propre force. Quelle que soit leur religion, due aux fluctuations des pays et des siècles, son caractère initial doit rester intangible. Dieu n’accordera jamais, à aucune autorité terrestre, le droit de le changer ou de le rompre, pas plus aux conjoints de s’y soustraire. C’était l’ordre de Dieu, la place de l’homme dans la création, la finalité exprimée du couple humain, un homme et une femme, pour perpétuer l’humanité. C’était la constitution même de son être qui poussait à la grandeur de l’état matrimonial : et son corps, avec ses instincts, et son âme avec sa liberté, étaient naturellement inclinés à l’union conjugale et à ses exigences. A ces deux inclinations vers l’union conjugale, saint Thomas rattachera deux finalités qui lui semblent pleinement correspondre aux besoins exprimés par la nature. D’abord en tant qu’il est fait de chair, l’homme se porte vers l’acte reproducteur pour y chercher sa fin principale, sa fin générique, à savoir la procréation. Cet appétit qui assurait la conservation de l’espèce n’était pas propre à l’homme. Dieu l’avait prononcé pour chacune des créatures vivantes, mais pour l’homme, il ne s’arrêtait pas à la procréation, mais s’étendait à l’éducation de l’enfant jusqu’à la maturité de celui-ci. Primitivement ce précepte consacrait le désir d’engendrer et obligeait l’humanité entière. La survie du monde humain assurée, ce précepte devait perdre de sa nécessité, et le mariage devint une option aussi libre que le choix d’un métier, réservant la vie conjugale ainsi que tous les détails de l’acte procréateur aux époux, et seulement à eux. C’est l’ordre naturel mis dans la création par Dieu.

Faisons-lui une aide semblable à lui…

Genèse 2, 18

Composé d’une âme non moins que d’un corps, l’homme cherche aussi l’union matrimoniale en vue d’une autre fin, fin secondaire ou spécifique car toute attachée à la différence de sa nature d’animal raisonnable et donc non moins naturelle, à savoir l’aide mutuelle des époux. Saint Thomas qualifiera cette aide mutuelle comme une amitié, principe de la vie commune et du rayonnement social de la cellule souche de la cité qu’est la famille. On a voulu, sous la pression de controverses récentes, mais si anciennes, trouver cette aide dans une certaine mystique de l’acte charnel, une mystique du corps que l’on a appelé faussement une théologie de corps. Dieu est Esprit… le sens du mot théologie, connaissance de Dieu, semble bien inappropriée pour ce qui est du corps et de ses désirs. En réalité, saint Thomas n’envisage dans l’amitié conjugale que les humbles services journaliers que sont appelés à se rendre les conjoints.

Entre ces deux fins, il existe évidemment une dépendance réelle, comme l’espèce humaine l’est au genre animal de l’homme : la seconde, l’aide mutuelle, est subordonnée à la première, la procréation, à laquelle on doit rattacher la seconde comme un élément complémentaire de la première.

Le Seigneur Dieu envoya donc à Adam un profond sommeil… il tira une de ses côtes, et mit de la chair à la place. Et le Seigneur Dieu forma la femme de la côte qu’il avait tirée d’Adam, et il l’amena à Adam.

Genèse 2, 21–22

Dans une fixité exigeante, comme toute loi naturelle, les fins du mariage rattachées à l’Œuvre divine de la création, garantissent la grandeur et les heureux résultats de la vie conjugales. Sans elles, le mariage serait assujetti à l’humeur du tempérament, à la rafale des passions, à la tyrannie de l’ego et des chefs.

Le constat fut évident à chaque fois que les hommes transgressèrent la prescription divine, le constat est encore plus évident aujourd’hui où l’institution du mariage est légalement diminuée. Par suite du péché originel et des faiblesses de la nature, cet idéal, au cours des âges, s’est obscurci. Même chez les peuples qui se glorifiaient de leur culture, le divorce et le polygamie sévirent. Des codes prétendirent déterminer les aptes et les inaptes au mariage. La femme, avilie, fut tenue pour un instrument de lubricité, vendue comme esclave, tuée ou défigurée dès le moindre soupçon, sacrifiée à la mort de son maître. Maître, qui était autrefois l’homme qui l’avait choisi, maître qui est aujourd’hui ce féminisme contre-nature. Les enfants, victimes du caprice ou de la cruauté, servirent à leur tour à des plaisirs infâmes et périrent en grappes, sinon physiquement au moins moralement.

Avec la perturbation de l’état primitif provoquée par le péché originel, l’institution matrimoniale s’est vu ajouter un certain nombre de fins nouvelles qui correspondent aux divers interventions positives de Dieu dans l’histoire de l’humanité déchue. Après la faute d’Adam, pour empêcher les ravages que la concupiscence – la blessure contactée par le péché – n’aurait pas manqué d’entraîner parmi les hommes, le Créateur adjoignit au mariage un remède capable de réprimer ce mal ; c’était une restriction de l’usage du mariage. Sans s’expliquer davantage sur la nature plutôt négative de cette fin, saint Thomas la qualifie de secondaire, tout en semblant la mettre sur un pied d’égalité avec la fin procréatrice.

Dans la suite des temps, cette finalité devait recevoir des perfectionnements supplémentaires. Ainsi Moïse, pour canaliser les penchants pervers du peuple élu, lui fixa des lois pour ramener dans les limites de la légitimité des mœurs sexuelles encore trop libres. Et de fait, le peuple hébreu parut se souvenir mieux de l’origine de mariage. Il se préserva généralement de la fornication et de l’adultère. Cependant, peu à peu, s’introduisirent, avec la tolérance du sacerdoce, la répudiation de l’épouse et même la polygamie. Mais d’après le livre de Tobie, la vie de famille y restait pratiquée dans la dignité, la prière, l’observance des vertus domestiques, le souci de peupler le terre d’enfants de Dieu, fidèles aux directives d’Abraham et soutenus par ses promesse.

Or Adam et sa femme étaient nus tous deux, et ils ne rougissaient point.

Genèse 2, 25

Qui ramènerait le mariage à sa première perfection ? Avons-nous besoin d’inventer une nouvelle mystique du corps pour retrouver cette perfection originelle ? Véritablement, l’humanité au matin des noces de Cana, n’avait plus de vin, pas plus que l’humanité d’aujourd’hui n’a de ce vin sans l’intervention du Christ. Le Christ nous donne tout. Notre-Dame le savait, et son constat dépassait le cadre des noces de ces pauvres gens et la seule gêne de ne pas avoir assez de vin pour le banquet d’un mariage d’époux inconnu. C’était le genre humain dans l’acte essentiel à sa survie qu’est le mariage qui manquait de ce Vin que le Christ allait lui donner dans l’acte de son sacrifice.