Évêque de Poitiers, Père et Docteur de l’Église († 367)

Fête le 14 janvier.

Hilaire naquit entre 310 et 320. La ville de Poitiers s’enorgueillit avec raison de lui avoir donné le jour et d’avoir vu, selon l’expression de saint Augustin, « se lever en son sein l’astre éclatant » qui devait un jour éclairer l’Eglise de Dieu.

Sa famille appartenait à « cette noblesse des Gaules qui brillait par le savoir autant que par l’élégance et la politesse » (de Broglie). Malheureusement, elle était païenne : Hilaire grandit dans l’erreur ; mais, parmi la corruption des mœurs contemporaines, il conserva un cœur droit, et mena une vie honnête et pure, consacrant son temps à l’étude de la philosophie, de l’éloquence et de la poésie.

Conversion.

Quand il arriva à l’âge mûr, la grâce divine, qui l’avait éloigné peu à peu de la religion de son enfance, lui fît voir clairement l’inanité des doctrines du paganisme. Alors, sa conversion fut complète, et son exemple fut suivi par sa femme, dont nous ignorons le nom, et Abra, leur fille. A partir de ce jour, il éprouva une horreur si profonde pour les ennemis de la religion catholique, qu’il refusait de s’asseoir à leur table ; il ne leur rendait même pas leur salut. D’autre part, il exhortait les fidèles à la pratique persévérante de la vertu, et ne cessait pas, nous dit son historien Fortunat, de semer dans le peuple des paroles de vérité qui faisaient fructifier la foi. Le néophyte s’avérait un chrétien consommé.

Evêque de Poitiers.

Vers 350, l’évêque de Poitiers mourut. Hilaire, quoique laïque, fut élu pour le remplacer, par le suffrage unanime du clergé et du peuple, et sacré du consentement de sa femme : dès lors, tous deux se séparèrent pour vivre dans la continence parfaite.

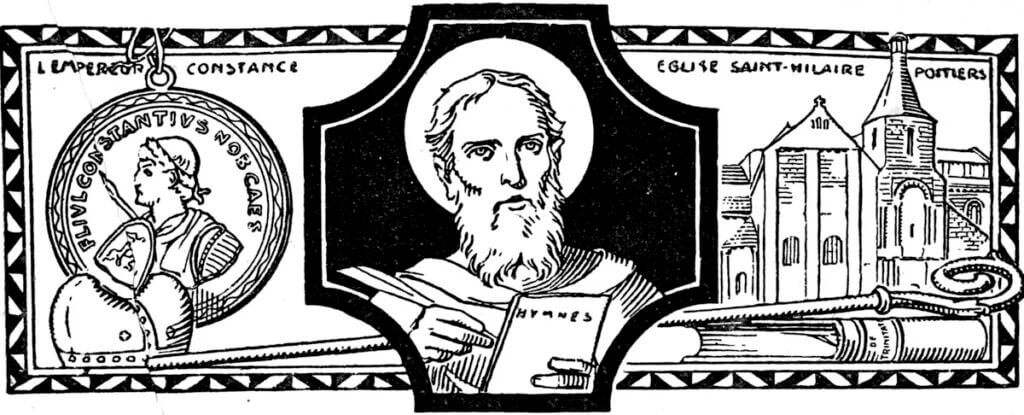

C’était sous le règne de l’empereur Constance ; l’hérésie arienne, qui niait la divinité de Jésus-Christ, forte de la protection impériale, étendait partout ses ravages, inoculant son venin mortel dans le cœur des fidèles. Constance lui-même était arien et persécutait ceux qui demeuraient inébranlables dans la pureté de leur foi. Plusieurs évêques ambitieux soutenaient l’erreur de leur crédit ; à leur tête on remarquait principalement Ursace et Valens.

Hilaire se jeta dans la mêlée, avec une impétuosité toute gauloise et ne quitta plus le champ de bataille jusqu’à son dernier soupir.

Dans un concile, tenu à Milan, l’empereur avait tout mis en œuvre pour détruire la foi de Nicée, qui était celle de l’Eglise catholique, et extorquer aux évêques la condamnation de saint Athanase, l’adversaire le plus terrible de l’arianisme. Les légats du Saint-Siège lui représentèrent qu’il était absolument contraire aux lois de l’Eglise de condamner un absent sans l’entendre.

« Les lois, répliqua Constance, ce sont mes volontés » Mais les légats et plusieurs évêques se laissèrent condamner à l’exil, plutôt que d’accepter une maxime aussi tyrannique, et de trahir d’une manière aussi odieuse la cause de la justice.

Hilaire aurait pu vivre en repos dans son Eglise de Poitiers, gagner même la faveur impériale, pour cela, il n’avait qu’à laisser à d’autres le soin de défendre la vérité et à garder le silence. Mais il n’hésita pas un instant sur le parti qu’il avait à prendre : « J’adhère dit-il, au nom de Dieu et de mon Seigneur Jésus, dût une telle confession m’attirer tous les maux ; je repousse la société des méchants et le parti des infidèles, lors même qu’ils m’offriraient tous les biens ». Il adressa donc à l’empereur un plaidoyer hardi et courageux, au nom de tous les évêques des Gaules, contre les fauteurs de l’hérésie.

La fermeté de son langage lui attira de leur part une haine irréductible. Saturnin, évêque d’Arles, l’un de leurs chefs, de concert avec Ursace et Valens, qui avaient été énergiquement flétris dans la requête à l’empereur, ouvrit un concile à Béziers, pour y juger et condamner leurs collègues demeurés fidèles. Hilaire s’y rendit. Au milieu de cette assemblée d’ennemis, il se leva avec son intrépidité ordinaire, et s’offrit à réfuter, séance tenante, leur pernicieuse erreur. Les ariens, stupéfaits d’une telle hardiesse, craignirent d’être confondus publiquement et lui fermèrent la bouche.

L’exil.

L’adversaire était trop redoutable, ils résolurent de s’en débarrasser : ils obtinrent de l’empereur un ordre de bannissement. Hilaire fut exilé en Phrygie, mais il ne laissa point, du fond de l’Asie Mineure, d’être l’âme des Eglises des Gaules et de gouverner son diocèse par ses lettres, car les évêques fidèles ne permirent jamais qu’on remplaçât sur le siège de Poitiers l’illustre confesseur.

Hilaire trouva l’Orient tout infecté du poison de l’hérésie : lui-même assure que, dans les provinces où l’injustice impériale l’avait relégué, il y avait à peine un évêque qui eût conservé quelques restes de la saine doctrine. Dans ces circonstances, il s’imposa deux principaux devoirs qui montrent sa sainteté et son amour des âmes : il s’appliqua d’abord à se maintenir inébranlable dans la confession de Jésus-Christ, et ensuite à ne rejeter aucun moyen honnête et raisonnable de pacification. Dès lors, il usa de ménagements dans les écrits qu’il composa, et poussa même la condescendance jusqu’à s’entretenir avec les hérétiques et à leur donner le salut et le baiser de paix. Ainsi la conduite sévère qu’il avait tenue à leur égard, alors qu’il était simple laïque, ne provenait pas de la dureté de son caractère, puisqu’il redevint indulgent et miséricordieux quand il jugea cette attitude plus utile au prochain et à l’Eglise.

L’époux mystérieux.

En même temps qu’il envoyait à ses frères dans l’épiscopat des conseils pour le gouvernement des âmes, il adressait à sa fille, Abra, une lettre qui respire le charme le plus suave et la plus tendre piété.

J’ai reçu ta lettre qui m’apprend que tu me regrettes, lui écrivait-il. Je crois à ce regret, car je sais combien est désirable la présence de ceux que nous aimons. Sachant que mon absence t’est pénible, je ne veux pas que tu me crois moins aimant, parce que je suis si longtemps loin de toi. J’ai voulu m’excuser de mon départ et t’en donner les raisons ; tu verras que je ne t’oublie pas, mais que je te suis utile. Car tu es ma fille unique, ma fille par l’âme comme par le sang ; aussi voudrais-je que tu sois belle et sage, entre toutes les femmes.

Puis, dans un langage symbolique, ce père d’une tendresse toute surnaturelle exhortait sa fille à dédaigner les noces humaines pour s’unir éternellement à l’Epoux divin des âmes.

Je connais, lui disait-il, ma bien-aimée Abra, un époux dont la noblesse est aussi élevée que le ciel, dont la beauté surpasse l’éclat du lis et de la rose, dont les regards sont brillants comme des pierres précieuses, dont les ornements sont d’une splendeur inouïe, dont les vêtements triomphent de la blancheur de la neige, dont les richesses ne pourraient être renfermées dans des royaumes entiers. Sa sagesse est incompréhensible, sa douceur laisse bien loin derrière elle les rayons de miel, sa pudeur est invulnérable, ses trésors sont inamissibles.

Le prince offre à sa fiancée une robe dont le tissu est d’une simplicité incomparable, une perle auprès de laquelle les diamants de la terre, les magnificences de la nature, l’astre rayonnant des cieux perdent tout leur éclat. Mais la robe n’aurait plus sa vertu le jour où on l’échangerait contre une étoffe plus somptueuse ; et la perle ne saurait être associée aux bijoux de la terre sans s’évanouir et disparaître.

Donc, fille chérie, lis et relis cette lettre ; prends pitié de mes angoisses et réserve-toi uniquement pour cette parure et cette perle. Réponds-moi en consultant ton cœur. Quand je saurai ta détermination, je te ferai connaître la volonté et le nom de cet inconnu

La jeune Abra reçut avec un bonheur ineffable la lettre de son père. Elle faisait des vœux et des prières pour son prompt retour : les mois lui semblaient des siècles. La fille était digne du père, nous le verrons tout à l’heure.

La vierge Florence.

L’illustre évêque de Poitiers était en exil depuis quatre ans, lorsque l’empereur Constance donna à ses officiers l’ordre général de convoquer tous les évêques, sans faire mention spéciale d’Hilaire, pour un concile qui devait avoir lieu à Séleucie en 359. Le gouverneur de la province, oubliant peut-être que l’évêque de Poitiers était dans la disgrâce de l’empereur, l’obligea à s’y trouver et lui fournit même un char pour le voyage.

C’est le destin heureux des Saints de faire éclore la sainteté sous leurs pas. Passant un dimanche par une petite ville dont l’histoire ne nous a pas conservé le nom, Hilaire entra dans l’église des catholiques à l’heure où le peuple était rassemblé pour la prière. Tout à coup, du milieu de la foule s’élance une jeune fille ; après avoir traversé les rangs pressés, elle s’écrie qu’un grand serviteur de Dieu est là ; puis prosternée aux pieds d’Hilaire, elle conjure celui-ci de l’associer au troupeau de Jésus-Christ par un signe de croix.

C’était la jeune païenne Florence, qu’un mouvement de l’Esprit Saint poussait vers le grand docteur. Hilaire lui donna sa bénédiction, lui promettant de l’instruire des vérités de la foi. La pieuse enfant ne jouit pas seule de ce bonheur : toute sa famille, éclairée par les paroles d’Hilaire, fut régénérée avec elle dans l’eau sainte du baptême.

A partir de cet instant, Florence ne quitta plus celui qu’elle appelait son père et qui, disait-elle, lui avait donné une vie mille fois plus précieuse que la vie du corps. Elle s’attacha à tous ses pas et, sous sa direction, parvint à une telle sainteté qu’elle mérita d’être élevée sur les autels. Florence mourut en 367 ; le Martyrologe gallican fixe sa fête au 1er décembre.

En face des évêques ariens et de l’empereur.

Hilaire put donc siéger au concile de Séleucie. Il eut la douleur d’y entendre des blasphèmes horribles sortir de la bouche des ariens, hommes lâches devant les princes de la terre, hardis contre Dieu seul, refusant au Fils de Dieu l’attribut d’éternel qu’ils donnaient à l’empereur.

Les semi-ariens eux-mêmes, qui essayaient par une équivoque de se tenir entre la foi et l’erreur, animés par l’exemple du docteur intrépide des Gaules, condamnèrent l’hérésie arienne et déposèrent les évêques infidèles qui la prêchaient. Mais ces impies en appelèrent à Constance ; les uns et les autres allèrent à Constantinople, comme si Notre-Seigneur avait dit à ses apôtres : « Lorsque vous serez embarrassés sur quelque point de la doctrine que je vous ai chargés d’enseigner, allez demander la solution à César. »

Hilaire les suivit à la cour, afin de proclamer les droits inaliénables de la vérité en face du servilisme arien. Se voyant en nombre dans la capitale même d’un empire qui mettait son glaive à leur disposition, ils crurent l’occasion favorable pour tenir un concile de leur façon. On y disputa de la foi : les ariens l’ébranlèrent jusque dans ses fondements. Mais le grand athlète était là. Il adressa une requête à l’empereur : Il s’y justifiait d’abord des accusations portées contre lui, puis, avec sa hardiesse coutumière, il demandait une audience où il lui fût permis d’exposer la foi catholique devant les évêques réunis et à la vue du peuple entier.

Dans ce plaidoyer, Hilaire raillait finement la multitude de Credo, ou Symboles contradictoires que les ariens forgeaient tous les jours : « L’année dernière, disait-il, ils en ont produit quatre ; la foi n’est plus la foi des Evangiles, mais la foi des temps, ou plutôt autant de volontés, autant de sortes de foi. Ils font paraître tous les ans, et même tous les mois, de nouveaux Symboles pour détruire les anciens et anathématiser ceux qui y adhèrent. »

Les hérétiques n’osèrent pas accepter ce défi. Pour se délivrer d’un adversaire aussi terrible qui les harcelait sans cesse, les poursuivant jusque dans leurs derniers retranchements, ils persuadèrent l’empereur de le renvoyer dans les Gaules comme perturbateur de la paix publique en Orient. Constance, satisfait également de se débarrasser d’un accusateur importun, refusa l’audience que le Pontife lui avait demandée avec autant d’instance que de respect, et lui donna l’ordre de quitter sur-le-champ la capitale pour reprendre le chemin de l’Occident. L’injustice était criante, la fourberie du prince était visible. Hilaire crut qu’il n’était plus obligé de garder des ménagements avec lui, il composa un écrit plein de vigueur pour dénoncer à tous les évêques des Gaules les impiétés du tyran.

Loup ravisseur, s’écriait-il dans une véhémente apostrophe, nous voyons ta peau de brebis ; tu reçois les évêques par le baiser avec lequel Jésus-Christ a été trahi ; tu baisses la tête pour recevoir leur bénédiction, mais c’est pour fouler aux pieds leur foi ; tu les fais manger avec toi pour les rendre semblables à Judas qui se leva de table pour aller vendre son Maître. Voilà la peau de brebis qui te couvre : voyons maintenant les actions du loup.

Il traçait ensuite un tableau, qui n’était que trop fidèle, des cruautés de Constance envers les catholiques.

Retour en Gaule.

Hilaire aborda enfin au rivage de la patrie, après un exil aussi long que laborieux. C’était vers 36o. La Gaule, tout entière, dit saint Jérôme, embrassa le héros qui revenait victorieux du combat, la palme à la main.

Mais ce fut surtout dans la ville de Poitiers que l’allégresse éclata en transports indicibles. Fortunat, l’un des successeurs d’Hilaire, raconte que chacun croyait avoir retrouvé son père et sa patrie, car, durant l’absence du pasteur aimé, la patrie elle-même avait été aux yeux de tous un lieu d’exil.

Hilaire signala son retour par un miracle éclatant. Un enfant était mort sans baptême.

Sa mère, qui n’était plus mère, car elle n’avait plus de fils, dit un biographe, se prosternait tout en pleurs aux pieds du Pontife, en lui montrant le corps de son enfant :

– Evêque, lui disait-elle, rends-moi mon fils, ou du moins rends-le au baptême. Toi qu’on nomme le père du peuple, obtiens que je puisse encore être appelée mère.

La pauvre femme priait plus encore par ses larmes que par ses paroles. Touché de tant de douleur et de tant de foi, l’homme de Dieu, en présence des fidèles, recourut à ses armes accoutumées et tomba à genoux. Peu à peu le pâle visage du défunt recouvra ses couleurs, les membres glacés se ranimèrent, les yeux s’ouvrirent au jour, un cri s’échappa de la poitrine, et l’enfant ressuscité se remit à marcher… Tous deux, le vieillard et l’enfant se relevant ensemble, sortirent, l’un de la prière, l’autre de la mort…

Sainte Abra.

Abra, sa fille très aimée, fît au grand évêque un accueil dont la joie et la tendresse se devinent. Elle avait compris sa pensée, elle acceptait le mystérieux hymen qui lui était proposé.

Mais elle ne survécut pas longtemps à la célébration de ses noces virginales. Elle expira doucement entre les bras de son père. Elle figure le 13 décembre sous le nom francisé d’Abre au Martyrologe gallican.

La mère suivit bientôt la fille. « D’après la tradition poitevine, Hilaire déposa tour à tour le corps de sa fille et le corps de sa compagne dans un oratoire dédié par lui aux martyrs romains saint Jean et saint Paul, où il avait préparé son tombeau. » (Largent.)

Saint Martin.

L’un des bienfaits les plus signalés dont les Gaules sont redevables à Hilaire, c’est d’y avoir attiré saint Martin, qui fut longtemps si populaire chez nous et que l’histoire appelle « le thaumaturge des Gaules ».

Il était né en Pannonie. Le renom des vertus et des combats de l’évêque de Poitiers exerça sur lui une telle séduction, qu’abandonnant le métier des armes, prometteur de gloire et de profits, il accourut de son lointain pays pour vivre auprès de lui.

Quand Hilaire revint à Poitiers, il établit son disciple à Ligugé et d’accord avec celui-ci fonda le plus ancien des monastères gaulois. Le cardinal Pie, évêque de Poitiers, a retracé ainsi les visites qu’Hilaire y rendait à Martin :

Le vieil athlète se plaît à venir respirer l’air de la sainte solitude, à constater de ses yeux le progrès de la grande institution après laquelle il a si longtemps soupiré. Il aime à vivre de la vie de ces pieux cénobites ; durant ces trop heureux instants de cohabitation, il se fait une joie d’accomplir leur règle, d’imiter leur pénitence, de s’associer à leurs chants et à leurs prières.

Derniers travaux.

Hilaire ne connut pas longtemps sur la terre le repos. Il s’agissait de relever les ruines partout amoncelées par les fureurs des ariens. La douceur et l’indulgence furent ses moyens principaux pour amener les égarés au giron de l’Eglise catholique.

Après avoir rétabli la foi dans les Gaules, il passa en Italie où sévissait encore le fléau de l’erreur. Là, il rencontra un obstacle dans la personne d’Auxence, évêque arien de Milan. Ce fourbe l’accusa auprès de l’empereur Valentinien, successeur de Constance, de troubler la paix de son Eglise, et le prince, trompé, obligea Hilaire à rentrer de nouveau dans les Gaules.

Le saint évêque, tenu loin de son peuple par les intérêts de la foi, lui fut enfin rendu. Il reprit son ministère pastoral, continua d’expliquer à son cher troupeau les Saintes Ecritures, fît un recueil d’hymnes destinées à être chantées dans les cérémonies, et introduisit dans son Eglise quelques pieux usages qu’il avait rapportés d’Orient.

Mort et culte.

Enfin, épuisé par tant de travaux et de fatigues, il tomba malade. A cette nouvelle, les chrétiens accoururent auprès de sa maison, qu’ils entourèrent, s’informant avec anxiété des progrès du mal et pleurant la perte dont ils étaient menacés.

Au milieu de la nuit, quand ils se furent retirés, une lumière éblouissante éclaira la chambre ; ses deux disciples, qui veillaient auprès de son lit, en furent d’abord aveuglés. Puis l’éclat diminua peu à peu et disparut tout à fait à l’instant même où l’âme d’Hilaire, brisant les chaînes de ses membres, s’envolait vers Dieu. C’était le 13 janvier 366 ou 367 ou 368.

Il fut enseveli dans le tombeau qu’il s’était préparé entre sa femme et sa fille. La basilique cimétériale où il l’avait édifié, consacrée d’abord aux martyrs romains Jean et Paul, lui fut dédiée à lui-même dans la suite. C’est aujourd’hui l’église Saint-Hilaire-le-Grand.

Il y reposa, entouré d’honneurs, multipliant les grâces et les prodiges, jusqu’au 25 mai 1662, où des protestants barbares brûlèrent ses reliques sans pouvoir abolir son culte.

Le 10 janvier 1862, à la demande de Mgr Donnet, archevêque de Bordeaux, de Mgr Pie, illustre successeur de saint Hilaire, et des autres évêques de la province d’Aquitaine, Pie IX a déclaré le valeureux champion de la foi Docteur de l’Eglise universelle, et a élevé sa fête au rite double.

V. Félicien. Sources consultées. – R. P. Largent, Saint Hilaire (Collection Les Saints, 1902). – (V. S. B. P., n° 206.)